一日目(月)

05;00 起床

07;15 出発

08;30 南港出港

10;35 徳島港

11;00 JR徳島駅着

11;31 「うずしお12号」発

12;20 JR志度駅着

12;49 コミュニティバス発

14;03 大窪寺前着

15;51 同上 発

16;30 長尾寺

17;00 民宿「ながお路」着

21;30 就寝

8時半出港の船に乗るために5時に起きる。家から港までは車で20分ほどなのに。夫が送ってくれるというので大助かりだ。

気になるのは天気予報。発達した低気圧のせいで風雨が強い。

大きな船なのにかなり揺れ不安になっていたら船長の「多少揺れますが絶対に安全ですでのでご安心下さい」のアナウンスがあった。

徳島港には駅行きのバスが待っていた。雨。傘をささずに飛び乗った。

通い慣れた道。

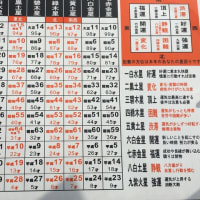

徳島駅から志度駅までの乗車券が1090円で特急券が1180円。思わず特急券の方が高いんですねと言ってしまう。

雨は上がってくれ薄日も差していた。

志度駅に同時に着く高松からの特急から降りた友人のSと出会う。

志度駅の傍にコンビニがあった。おむすびとお茶を買って、コミュニティバスを待つ。一日4本のこのバスの時刻に合わせて組み立てたこの日の予定だ。

車は速い。

オレンジタウンという新しい住宅街など遠回りだけど、このバス自体が住民の足として行政が動かしているので当然なのだ。どこまで行っても200円。

バスを降りると目の前に山門があった。土産物屋兼お休みどころもある。

雨が霧雨となって降り始めたがまだ傘は出さない。ザックの奥深くに入れてあるので出したくない。

山門で一礼して、いよいよ逆打ち遍路が始まった。

88番 医王山 大窪寺

ご詠歌 南無薬師諸病なかれと願いつつ 詣れる人は大窪の寺

行基が草庵を立てて修行したのが始まりのお寺で、後に弘法大師が近くの岩窟で修行しこの谷間の窪地に御堂を建てて本尊を祀った。寺の名はこの窪地に因んでいるという。大師が修行した岩窟は現在の奥の院付近にある。また、女性の参拝が許されていたので「女人高野」としておおいに栄えた。

この寺は88番札所の最後の結願札所なので金剛杖や菅笠を納めることが出来る。

ここから1番札所の霊山寺に戻ってお礼参りしたり高野山の奥の院へ参って満願成就としたりする。

今回は逆打ちなので最初の札所となるので思いを新たにした。

雨が降り出した。まだ傘は出さずに境内を徘徊。

本堂と大師堂にお詣り。ローソクをたてお線香に火をつける。

徳島では恥ずかしくて出来なかった読経もした。

山門まで降りるとお休みどころの人がお茶を振る舞ってくれた。

バスが車で時間が合ったので山菜うどんを食べた。お蕎麦の方がよかったけれどここは讃岐だとおうどんにした。少し塩味が強い。

バスで一緒だった母娘さんと会話が弾む。

一年に一回二人であちこち一週間ほど旅をするそうだ。

つい「ケンカしませんか?」と聞いてみた。

「しますよ、たくさん。でも、親子ですからね、からっとしたもんですわ。嫁と娘は違いますねえ」

納得。娘が独身の頃にはけっこうあちこち行ったなあとしばし思い出に浸った。

団体さんがスウーときてサアーとバスで去って行った。高野山の別院が主宰のツアーらしい。お坊さんの姿もあった。

バス停は広場にあって大きな東屋がある。そこにコッヘルでラーメンを作っているおじさんがいた。所帯道具が揃った大きな荷物だ。歩きの通し遍路さん。もう7回目だそうでさすがに貫禄がある。善根宿や野宿で有料の宿には泊まらず乗り物にも乗らない。遍路=生活のような感じ。人に歴史ありを実感させられた。

05;00 起床

07;15 出発

08;30 南港出港

10;35 徳島港

11;00 JR徳島駅着

11;31 「うずしお12号」発

12;20 JR志度駅着

12;49 コミュニティバス発

14;03 大窪寺前着

15;51 同上 発

16;30 長尾寺

17;00 民宿「ながお路」着

21;30 就寝

8時半出港の船に乗るために5時に起きる。家から港までは車で20分ほどなのに。夫が送ってくれるというので大助かりだ。

気になるのは天気予報。発達した低気圧のせいで風雨が強い。

大きな船なのにかなり揺れ不安になっていたら船長の「多少揺れますが絶対に安全ですでのでご安心下さい」のアナウンスがあった。

徳島港には駅行きのバスが待っていた。雨。傘をささずに飛び乗った。

通い慣れた道。

徳島駅から志度駅までの乗車券が1090円で特急券が1180円。思わず特急券の方が高いんですねと言ってしまう。

雨は上がってくれ薄日も差していた。

志度駅に同時に着く高松からの特急から降りた友人のSと出会う。

志度駅の傍にコンビニがあった。おむすびとお茶を買って、コミュニティバスを待つ。一日4本のこのバスの時刻に合わせて組み立てたこの日の予定だ。

車は速い。

オレンジタウンという新しい住宅街など遠回りだけど、このバス自体が住民の足として行政が動かしているので当然なのだ。どこまで行っても200円。

バスを降りると目の前に山門があった。土産物屋兼お休みどころもある。

雨が霧雨となって降り始めたがまだ傘は出さない。ザックの奥深くに入れてあるので出したくない。

山門で一礼して、いよいよ逆打ち遍路が始まった。

88番 医王山 大窪寺

ご詠歌 南無薬師諸病なかれと願いつつ 詣れる人は大窪の寺

行基が草庵を立てて修行したのが始まりのお寺で、後に弘法大師が近くの岩窟で修行しこの谷間の窪地に御堂を建てて本尊を祀った。寺の名はこの窪地に因んでいるという。大師が修行した岩窟は現在の奥の院付近にある。また、女性の参拝が許されていたので「女人高野」としておおいに栄えた。

この寺は88番札所の最後の結願札所なので金剛杖や菅笠を納めることが出来る。

ここから1番札所の霊山寺に戻ってお礼参りしたり高野山の奥の院へ参って満願成就としたりする。

今回は逆打ちなので最初の札所となるので思いを新たにした。

雨が降り出した。まだ傘は出さずに境内を徘徊。

本堂と大師堂にお詣り。ローソクをたてお線香に火をつける。

徳島では恥ずかしくて出来なかった読経もした。

山門まで降りるとお休みどころの人がお茶を振る舞ってくれた。

バスが車で時間が合ったので山菜うどんを食べた。お蕎麦の方がよかったけれどここは讃岐だとおうどんにした。少し塩味が強い。

バスで一緒だった母娘さんと会話が弾む。

一年に一回二人であちこち一週間ほど旅をするそうだ。

つい「ケンカしませんか?」と聞いてみた。

「しますよ、たくさん。でも、親子ですからね、からっとしたもんですわ。嫁と娘は違いますねえ」

納得。娘が独身の頃にはけっこうあちこち行ったなあとしばし思い出に浸った。

団体さんがスウーときてサアーとバスで去って行った。高野山の別院が主宰のツアーらしい。お坊さんの姿もあった。

バス停は広場にあって大きな東屋がある。そこにコッヘルでラーメンを作っているおじさんがいた。所帯道具が揃った大きな荷物だ。歩きの通し遍路さん。もう7回目だそうでさすがに貫禄がある。善根宿や野宿で有料の宿には泊まらず乗り物にも乗らない。遍路=生活のような感じ。人に歴史ありを実感させられた。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます