2023年3月14日(火)

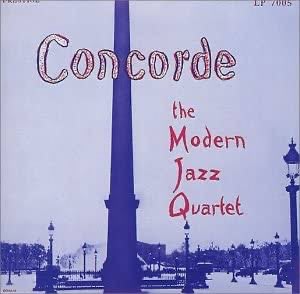

#482 THE MODERN JAZZ QUARTET「CONCORDE」(東芝EMI/Prestige LPR-88006)

米国のジャズ・グループ、モダン・ジャズ・カルテットのスタジオ・アルバム。55年リリース。アイラ・ギドラー、ボブ・ワインストックによるプロデュース。

モダン・ジャズ・カルテット(以下MJQ)はビブラフォン奏者のミルト・ジャクソン、ピアニストのジョン・ルイスを中心とする4人編成。結成当初の51年はミルト・ジャクソン・カルテットという名だったが、翌52年に改称した。

55年のアルバム「ジャンゴ」で注目を浴び、この「コンコルド」でグループの評価を決定づけた。

メンバーは上記のふたりの他に、ベースのパーシー・ヒース、そして初代ドラマー、ケニー・クラークに代わって間もないドラムスのコニー・ケイ。以後、4人のラインナップは不動となる。

オープニングはジャクソンのオリジナル、「ラルフズ・ニュー・ブルース」。

ゆったりとしたテンポでテーマを演奏するジャクソンとルイス。彼らと対話をするかのように、ヒースとケイが呼応して、曲は始まる。

ジャクソンのアドリブ・ソロがしばらく続いたのち、ルイスのソロへ。そして、テーマに戻って終了。

ジャクソンの淀みのないプレイに比べると、ルイスはいかにも淡々としたタッチで音数も少なく、ちょっと食いたりない印象があるな。

続いては、コール・ポーター作の「オール・オブ・ユー」。54年に書かれたミュージカル・ナンバー。

この美しいラヴ・バラードをスロー・テンポでじっくりと弾くジャクソン。後の3人は、抑えめのバッキングで彼を支える。

バイブの一音一音が、最高にいい響きだ。ジャクソンは間違いなく、この楽器史上のベスト・オブ・ベストなプレイヤーだろう。

「四月の想い出」はジーン・デ・ポール、パトリシア・ジョンストン、ドン・レイ、41年の作品。喜劇映画「凸凹カウボーイの巻」のために書かれている。

一転して、アップ・テンポのスウィング・ナンバーが始まる。

前2曲では出しにくかったエネルギーを一気に発散させるかのように、目にも止まらぬ速さで怒涛のソロを繰り出すジャクソン。

すると、ずっと地味な演奏をしていたルイスも、ジャクソンに触発されたかのように、バッキングにも勢いが出て来る。

そしてピアノ・ソロ。決して音数の多い派手なプレイではないが、ツボを押さえたスウィンギーな演奏を聴かせてくれる。

後半は、ふたりのインタープレイへ突入。これがなんとも圧巻だ。

ジャクソンが煽るようなプレイを仕掛けるのだが、ルイスをそれをそのまま受けて対抗するかたちではなく、自分自身のタイム感覚で返していく。

緩と急の応酬というべきか、いわゆるテクニック合戦とは違った、独特のノリがそこにはある。

ルイスは、例えばオスカー・ピーターソンのようなハイパー・テクニックが自分にはないことを踏まえた上で、自分に出来ることをやっているのだろう。

天性の技巧派のジャクソンに対するは、頭脳・知略派のルイスなのだ。

「ガーシュウィン・メドレー」はジョージ、アイラのガーシュウィン兄弟の作品3曲よりなるメドレー。

演奏順に「フォー・ユー、フォー・ミー、フォー・エヴァーモア」「ラヴ・ウォークト・イン(忍びよる恋)」「アワ・ラヴ・イズ・ヒア・トゥ・ステイ(わが愛はここに)」である。

ジャズを単なる大衆音楽から、米国の誇るべき文化にまで高めた作曲家のひとりが、「ラプソディ・イン・ブルー」で知られるジョージ・ガーシュウィンだ。

MJQにおいてリーダー、プロデューサーの役割を果たしていたジョン・ルイスはビバップ・ムーブメントのさなかにプロ・ピアニストとしての活動をスタートした人ではあったが、一方で常にクラシック音楽を意識しており、その技法をジャズに活かそうとしていたユニークなミュージシャンだった。

彼が、古典音楽の深い素養を持つガーシュウィンに惹かれたのも、当然といえば当然か。

その楽曲を、MJQの面々はどのようにアレンジしていくのか。

「フォー・ユー〜」ではジャクソンのバイブがメロディを紡ぎ、ルイスがそれを支える。そして、時にはそのポジションが入れ替わる。

「忍びよる恋」も、そのスタイルが続く。最後の「わが愛はここに」では、メロディをルイスが先に弾く。そしてジャクソンの流麗なソロ。このうえなく甘美な演奏である。

3曲がひとつになって、生み出されたスロー・バラード。極上の静かな時間が、そこにはある。

ジャズ=喧騒、バイタリティの音楽というイメージで捉えられがちだが、そうとは限らないのだ。

一音、一音を噛み締めるように味わうジャズ、そういうジャズもあっていい。

「朝日のようにさわやかに」はオスカー・ハマースタイン二世、シグマンド・ロンバーグの作品。28年、歌劇「ニュー・ムーン」のために書かれた。

失恋をテーマにしたナンバー。明るいメロディと悲しげなメロディが交錯した、タンゴ調の曲だったが、ジャズのスタンダードとして度々リバイバルした。

MJQのバージョンは、彼らのようなクール・ジャズだけでなく、ハード・バップ、モード、フリージャズのミュージシャンにも影響を与えて、幅広くカバーされている。

カノン的対位法を用いて、ジャクソン、ルイスそれぞれ

がリードをとっていくことにより、メロディとそのコード・バッキングという従来のフォーマットとは異なるタイプのジャズが生み出されている。

今日では珍しくもなんともないスタイルだが、MJQの登場時は、えらく画期的なことだったに違いない。

ジャズというたえず変わり続けた音楽の、大きな転換点のひとつがMJQ。彼らの数ある演奏の中でも、最も完成度の高い一曲だと思う。必聴。

ラストの「コンコルド」はルイスのオリジナル。

ジャクソンのジャム・セッション的感覚から生まれたオープニング曲とは対照的に、クラシック的手法でかっちりと構築されたナンバー。

ここでは、ジャクソンの奔放な演奏でさえ、ルイスの設計した建築物のパーツのひとつのようである。

そのくらい、アレンジが緻密で、まったく隙というものがない。

アドリブで偶発的に出来たタイプの名演とは対照的な、100%完璧な計算の上に生まれた名盤。

どちらが好みかは人によるだろうけど、筆者としてはノリのよさで惹きつけるタイプのジャズに負けないくらい、MJQの音楽は好きだな。

<独断評価>★★★★☆

米国のジャズ・グループ、モダン・ジャズ・カルテットのスタジオ・アルバム。55年リリース。アイラ・ギドラー、ボブ・ワインストックによるプロデュース。

モダン・ジャズ・カルテット(以下MJQ)はビブラフォン奏者のミルト・ジャクソン、ピアニストのジョン・ルイスを中心とする4人編成。結成当初の51年はミルト・ジャクソン・カルテットという名だったが、翌52年に改称した。

55年のアルバム「ジャンゴ」で注目を浴び、この「コンコルド」でグループの評価を決定づけた。

メンバーは上記のふたりの他に、ベースのパーシー・ヒース、そして初代ドラマー、ケニー・クラークに代わって間もないドラムスのコニー・ケイ。以後、4人のラインナップは不動となる。

オープニングはジャクソンのオリジナル、「ラルフズ・ニュー・ブルース」。

ゆったりとしたテンポでテーマを演奏するジャクソンとルイス。彼らと対話をするかのように、ヒースとケイが呼応して、曲は始まる。

ジャクソンのアドリブ・ソロがしばらく続いたのち、ルイスのソロへ。そして、テーマに戻って終了。

ジャクソンの淀みのないプレイに比べると、ルイスはいかにも淡々としたタッチで音数も少なく、ちょっと食いたりない印象があるな。

続いては、コール・ポーター作の「オール・オブ・ユー」。54年に書かれたミュージカル・ナンバー。

この美しいラヴ・バラードをスロー・テンポでじっくりと弾くジャクソン。後の3人は、抑えめのバッキングで彼を支える。

バイブの一音一音が、最高にいい響きだ。ジャクソンは間違いなく、この楽器史上のベスト・オブ・ベストなプレイヤーだろう。

「四月の想い出」はジーン・デ・ポール、パトリシア・ジョンストン、ドン・レイ、41年の作品。喜劇映画「凸凹カウボーイの巻」のために書かれている。

一転して、アップ・テンポのスウィング・ナンバーが始まる。

前2曲では出しにくかったエネルギーを一気に発散させるかのように、目にも止まらぬ速さで怒涛のソロを繰り出すジャクソン。

すると、ずっと地味な演奏をしていたルイスも、ジャクソンに触発されたかのように、バッキングにも勢いが出て来る。

そしてピアノ・ソロ。決して音数の多い派手なプレイではないが、ツボを押さえたスウィンギーな演奏を聴かせてくれる。

後半は、ふたりのインタープレイへ突入。これがなんとも圧巻だ。

ジャクソンが煽るようなプレイを仕掛けるのだが、ルイスをそれをそのまま受けて対抗するかたちではなく、自分自身のタイム感覚で返していく。

緩と急の応酬というべきか、いわゆるテクニック合戦とは違った、独特のノリがそこにはある。

ルイスは、例えばオスカー・ピーターソンのようなハイパー・テクニックが自分にはないことを踏まえた上で、自分に出来ることをやっているのだろう。

天性の技巧派のジャクソンに対するは、頭脳・知略派のルイスなのだ。

「ガーシュウィン・メドレー」はジョージ、アイラのガーシュウィン兄弟の作品3曲よりなるメドレー。

演奏順に「フォー・ユー、フォー・ミー、フォー・エヴァーモア」「ラヴ・ウォークト・イン(忍びよる恋)」「アワ・ラヴ・イズ・ヒア・トゥ・ステイ(わが愛はここに)」である。

ジャズを単なる大衆音楽から、米国の誇るべき文化にまで高めた作曲家のひとりが、「ラプソディ・イン・ブルー」で知られるジョージ・ガーシュウィンだ。

MJQにおいてリーダー、プロデューサーの役割を果たしていたジョン・ルイスはビバップ・ムーブメントのさなかにプロ・ピアニストとしての活動をスタートした人ではあったが、一方で常にクラシック音楽を意識しており、その技法をジャズに活かそうとしていたユニークなミュージシャンだった。

彼が、古典音楽の深い素養を持つガーシュウィンに惹かれたのも、当然といえば当然か。

その楽曲を、MJQの面々はどのようにアレンジしていくのか。

「フォー・ユー〜」ではジャクソンのバイブがメロディを紡ぎ、ルイスがそれを支える。そして、時にはそのポジションが入れ替わる。

「忍びよる恋」も、そのスタイルが続く。最後の「わが愛はここに」では、メロディをルイスが先に弾く。そしてジャクソンの流麗なソロ。このうえなく甘美な演奏である。

3曲がひとつになって、生み出されたスロー・バラード。極上の静かな時間が、そこにはある。

ジャズ=喧騒、バイタリティの音楽というイメージで捉えられがちだが、そうとは限らないのだ。

一音、一音を噛み締めるように味わうジャズ、そういうジャズもあっていい。

「朝日のようにさわやかに」はオスカー・ハマースタイン二世、シグマンド・ロンバーグの作品。28年、歌劇「ニュー・ムーン」のために書かれた。

失恋をテーマにしたナンバー。明るいメロディと悲しげなメロディが交錯した、タンゴ調の曲だったが、ジャズのスタンダードとして度々リバイバルした。

MJQのバージョンは、彼らのようなクール・ジャズだけでなく、ハード・バップ、モード、フリージャズのミュージシャンにも影響を与えて、幅広くカバーされている。

カノン的対位法を用いて、ジャクソン、ルイスそれぞれ

がリードをとっていくことにより、メロディとそのコード・バッキングという従来のフォーマットとは異なるタイプのジャズが生み出されている。

今日では珍しくもなんともないスタイルだが、MJQの登場時は、えらく画期的なことだったに違いない。

ジャズというたえず変わり続けた音楽の、大きな転換点のひとつがMJQ。彼らの数ある演奏の中でも、最も完成度の高い一曲だと思う。必聴。

ラストの「コンコルド」はルイスのオリジナル。

ジャクソンのジャム・セッション的感覚から生まれたオープニング曲とは対照的に、クラシック的手法でかっちりと構築されたナンバー。

ここでは、ジャクソンの奔放な演奏でさえ、ルイスの設計した建築物のパーツのひとつのようである。

そのくらい、アレンジが緻密で、まったく隙というものがない。

アドリブで偶発的に出来たタイプの名演とは対照的な、100%完璧な計算の上に生まれた名盤。

どちらが好みかは人によるだろうけど、筆者としてはノリのよさで惹きつけるタイプのジャズに負けないくらい、MJQの音楽は好きだな。

<独断評価>★★★★☆