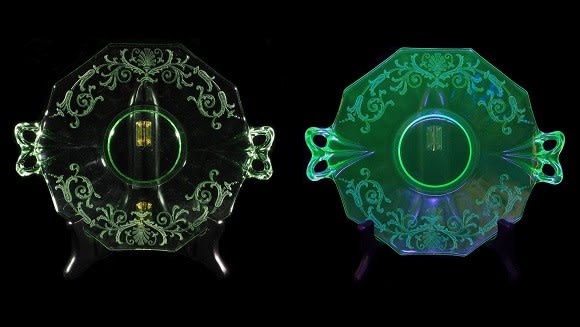

前回紹介した「世界ガラス3500年史」に、19世紀になると日本のガラスが登場する。江戸切子と薩摩切子である。

江戸切子(レプリカ)

薩摩切子(レプリカ)

この江戸切子と薩摩切子について、土屋良雄氏は次のように述べている(別冊太陽 『ガラス』 1983年6月発行)。

「ガラスの側面に切子(カット)を施すことは、厚手の器胎が成型されてはじめて可能となるもので、日本では十九世紀の初頭頃からようやく試みられ始めたと推定される(北窓琑談)。

江戸における切子ガラスの発祥は、加賀屋の手代で文次郎という者が、大坂の和泉屋嘉兵衛のもとで数年間修業を積み、天保五(1839)年金剛砂を使用してガラス面に彫刻を施すことを工夫したとされている(日本近世窯業史)。

現存する加賀屋の引札には、和物、唐物、蘭物が混在しているが、そこには切子ガラスのサンプルが多数描かれていて興味深い。これらのガラス製品が、文政から嘉永期(1818~54)にかけて江戸で販売されていたわけである。

現存する江戸期の切子ガラスは、その文様を詳細にみると、いずれもヨーロッパのカットガラスの影響を強く感じさせる。従って文次郎の切子細工も舶載のガラス器から多くを学んだものと思われる。・・・

薩摩藩におけるガラス製造の発端は、二十七代藩主島津斉興(1791~1859)の代にさかのぼる。・・・当時江戸では、すでにガラス製造が活況を呈し、加賀屋、上総屋といったガラス問屋が存在していた。斉興は、加賀屋の徒弟で、当時硝子師として著名な四本亀次郎なる人物を招聘したのであった(1846年)。・・・

斉興によって着手されたガラス製造は、斉彬が嘉永四(1851)年二十八代藩主となって以後、飛躍的な発展を遂げる。・・・

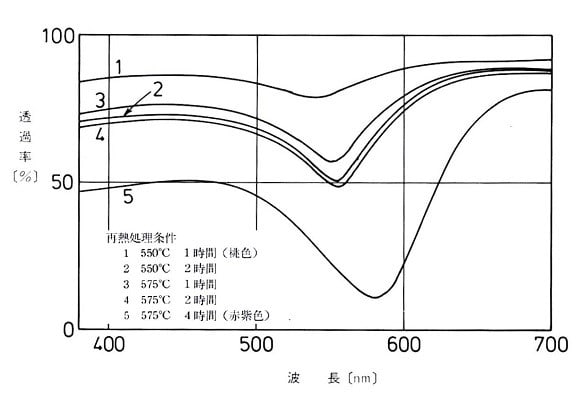

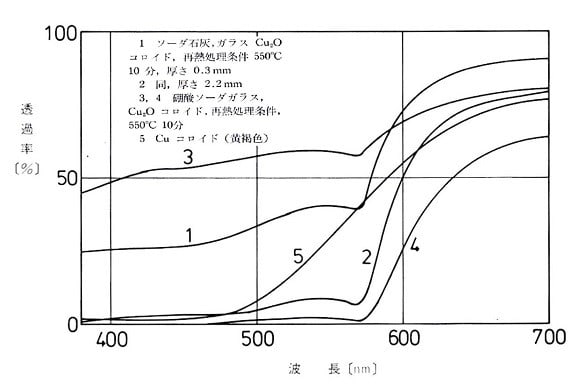

薩摩ガラスの名を高からしめた第一の原因は、紅ガラスの創製にある。これは数か月にわたり、数百回の実験のすえに開発したもので、嘉永四年に成功し、日本における透明紅ガラスとしては最初のものとみられる。・・・斉彬公史料『紅色瓦羅斯(ガラス)製煉御開之事』によると、・・・磯の地に工場群を集結して、集成館と命名したのは安政四年のことであるが、安政二年十月には『硝子方』は稼働をはじめた。その規模は次のとおりである。

紅色瓦羅斯製煉竃、四基(二基ハ殷紅色竃、即チ現今船舶の舷燈ニ用ユル紅色なり、銅粉を以テ紅色ヲ発ス、二基ハ透明紅色竃、即ち黄金ヲ以テ紫金ヲ製シ、紅色ヲ発ス)・・・

これらの施設は、安政三(1856)年八月下旬頃にはほぼ完備し、・・・ここに薩摩ガラスの全盛期を迎えることになる。・・・

オランダの医師ポンぺの記録によれば、硝子部門だけで百人を超える人々が働いていたこと、研磨(グラインディング)の部門があったことなどが明記されている。さらに注目すべきことは、贅沢品の他に日常的なものも作られていたと述べている点である。・・・

活況を呈した集成館も安政六(1859)年の斉彬の急死により、その規模はたちまち縮小され、再び往時の盛況をみることはなかった。・・・

切子文様として多用されているのはストロベリー・ダイヤモンド(斜格子に魚子文)と称されるイギリス系のカットであり、次に多いものはホブネイルである。

これらの文様の源流は、1800年代にイギリスからアイルランドに移住した人々によって作られたものである。その他六角籠目文様、八角籠目文様、麻の葉文様など二十数種のパターンがそれぞれの部位に応じて使用されている。・・・

薩摩切子は、ヨーロッパのカット文様を模倣し、色被せの技法はボヘミアや中国の乾隆ガラスから刺激を受けたが、伝存する品々はいかにも日本的な繊細さがみられる。・・・

強力な指導者斉彬の急逝によって事実上、短時日の内に衰退し、薩英戦争の砲撃によって終焉をとげたが、薩摩ガラスの職人たちは、やがて各地に散り、その伝統は今日に伝えられている。」

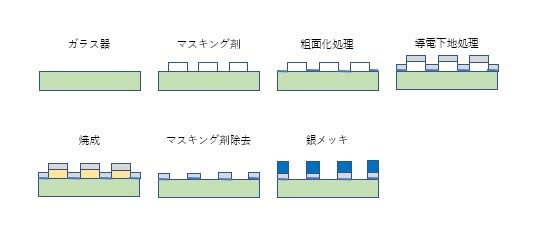

江戸切子は無色透明ガラスを基本素材として発展し、薩摩切子は銅赤、金赤ガラスを開発し、これを透明ガラスに被せることで、独自の製品を生み出したことがわかる。

「世界ガラス美術全集②ヨーロッパ」(由水常雄編 1992年求龍堂発行)の解説文には、カット文様について次のように記されている。

「19世紀に入ると、イギリスのカット・グラスは、従来のダイヤや鱗形の面カットが中心であったものから、菱山グラインダーによる線カットに移行し、全面にダイヤ・カットやストロベリー・カットと呼ぶ斜格子に魚々子(ななこ)をカットしたもの、さらにはヴァーシカ・カットという片やすりを使ったダイヤ形文様に菊星を入れたもの、あるいはエッジ・フルートと呼ぶ特有の片やすりを使った菱形文様の連続パターン等がこの時代の特色あるカット・パターンであった。とくに、エッジ・フルートは、我が国の江戸切子や薩摩切子に好んで使われた優美な線と面を持つ手触りのいいカット技法であった。」

上記グラインダー(円盤)の断面形状と名称は次のようである。

ここで紹介されたカット文様を以下に示す。ヴァ―シカ・カット文とエッジ・フルート文は見つからなかったので割愛した。

魚子(ななこ、魚々子とも)文、45度と135度の交差するV字カットによる。カット前の面は残らない

ダイヤモンド・カット文、多様なクロスカット文の総称として用いられるが、これはその一例で、45度、135度のクロスカットの頂点に星十字のカット文をいれたもの。カット幅とピッチの調整で元の面が残る場合もある

ストロベリー・ダイヤモンド、大きな45度、135度のクロスカットの内側に同じ45度と135度の魚子文が入り、元の面は残らない

ホブネイル、0度、90度または45度、135度のクロスカットの内側に残る比較的大きい元の面に星型など別のカットが入る

麻の葉文、0度、45度、90度、135度のクロスカットで囲まれた直角三角形の元の面が残る

六角籠目文、0度、60度、120度のクロスカットで囲まれた内側に六角形の元の面が残る

八角籠目文、0度、45度、90度、135度の複雑に交差するカットラインの内側に8角形の元の面が残る

矢来文、0度、60度、120度に交差するカットラインの内側に、カット幅とピッチによっては図のように正三角形の元の面が残る。六角籠目文の3方向のカットラインのうちのどれか1つの角度のラインをずらすとこの図の文様になる

七宝文、日本独自ではないかと思われるが、江戸切子に見られる。これまでの文様とは異なり、連続したカットラインでは形成できないので、ひとつひとつ丁寧にカットする必要がある

現代の江戸切子では、当時イギリスからもたらされた各種の文様を引き継ぐとともに、新たに考案された様々な斬新なカット文様が見られる。

一方、長い間途絶えていた薩摩切子は、1985年に復興されたが、こちらは江戸切子に比べると150年前当時の復元に取り組むなど、伝統的なカット文様をより忠実に守ろうとしているように見える。

薩摩切子の工房で見たカット文様を解説するパネル(2019.3.15 撮影)

薩摩切子、六角籠目に魚子文・矢来文を組み合わせている(2019.3.15 撮影)

薩摩切子、復元されたちろり(2019.3.15 撮影)

イギリス、アイルランドそしてボヘミア製の150年前当時のワイングラスなどのドリンキング・ガラス器に刻まれたこうしたカットパターンを見てみたいと思い、手元にある

・「世界ガラス美術全集②ヨーロッパ」(由水常雄編 1992年求龍堂発行)、

・「ガラス大百科」(友部 直監修 1993年ぎょうせい発行)、

・「ヨーロッパのガラス」(オルガ・ドラホトヴァ著 岡本文一訳 1988年岩崎美術社発行)、

・「英国グラスの開花」(村田育代著 1993年六曜社発行)

などをあたってみたが、目指す文様の刻まれているグラスは見つけることが出来ず、ほとんどが次に示すような、より大型のデカンターやコンポートなどに刻まれたものであった。

・ダイヤモンド文ワインクーラー 1815年製 イギリス 高37.5cm

・パネル・モチーフ文栓付デカンター 1887年製 イギリス 高35.0cm

・ストロベリー・ダイヤモンド文付デカンター 1840-50年製 イギリス 高24.4cm

・ストロベリー・ダイヤモンド文脚付蓋物 1840-50年製 イギリス 高20.9cm

・ダイヤモンド文花縁コンポート 19世紀中ごろ イギリス 高23.9cm

・ストロベリー・ダイヤモンド文水差し 1790年頃 アイルランド 高30.0cm

・ストロベリー・ダイヤモンド文セロリ入れ 1820-1830頃 アイルランド 高20.0cm

僅かに、「別冊 太陽 『ガラス』」(1983年平凡社発行)に、十九世紀中ごろのカットグラスとして英国製と和製のグラスが比較して示されているのが見られた。これらのグラスでは、ボウル部に魚子文が刻まれている。

1800年代のヨーロッパのワイングラス類には単純な繰り返しカット文様がほとんど紹介されておらず、グラヴィールと呼ばれる、より繊細で芸術性に富んだ製品が多くみられる。これは、カット文様が日常使用のものであったため、あえてこうした美術書では取り上げなかったからもしれない。グラヴィール加工については、機会を改めて見ていこうと思う。

私の手元に、「ギヤマン コツフ 壹対」、「元治二丑年三月朔日新調 菅沼氏」と記された木箱に収められた1対のグラスがある。元治二年は1865年、日本で切子が作られていた時代であるが、このグラスには繰り返し文様はなく、大きくカットされたボウル部とステム部からなっている。新調とあるので、国内で作られたものかと思えるが、詳しくは判っていない。

ちなみにこの2個のグラス、重量は164gと176g、比重は共に約3.2である。従って、PbOを30%程度含む鉛ガラスでできていることがわかる。

製作場所不詳(日本?) 元治二年・新調とされている大きなカット面のあるワイングラス対、H127xD64mm

さて、こうした美しいカット面、カット文様が刻まれたワイングラス、リキュールグラスなどはこの時代以降今日まで作り続けられている。入手容易なものが大半であるが、手元にあるものからいくつか紹介させていただく。

最初は、上記のグラスに部分的には似ていなくもない、現代のグラス。これほどの大胆なカットは珍しい。

モーゼル社(チェコ)のワイングラス、H167xD89mm

次の3種はシンプルなカットラインが透明ガラスに施されたワイングラス。

ウォーターフォード社(アイルランド)のワイングラス、H201xD76mm

アトランティス社(ポルトガル)のワイングラス、H192xD70mm

バカラ社(フランス)のワイングラス、H161xD70mm

次は江戸切子の伝統を受け継ぐ、魚子文のあるグラス。

カガミクリスタル社(日本)の懐石杯、H101xD70mm

次はアザミの花形のボウル部をもつエディンバラ社製のワイングラス。魚子文が見える。

エディンバラ社(スコットランド、現在はウォーターフォードに吸収)のワイングラス、H209xD85mm

次は、究極の細かさのダイヤモンドカットを持つモーゼル社のスプレンディッドグラス。

モーゼル社(チェコ)のスプレンディッドグラス、H140xD100mm

続いて、薩摩切子と同様のカラフルな被せガラス。透明ガラスの上に種々の色ガラスを被せ、そこにカットを施すことで、カット文様をより際立たせている。

ヴァル・サン・ランヴェール社(ベルギー)のワイングラス、H220xD85mm

サン・ルイ社(フランス)のリキュールグラス、H85xD45mm

次は被せた色ガラス部を大きく削り取った、パネルドグラス。今回紹介するものの中では異色の物であるが、ワイングラスの他にも花瓶など各種の製品が同じ技法で作られている。

ボヘミア(チェコ)のパネルド・ワイングラス、H152xD72mm

ドリンキング・グラス以外の物も2点紹介する。

これは戦士の像をエッチングと金彩で描いた部分以外はすべて魚子文で埋め尽くした花瓶。魚子文は深く鋭く、持つと手が痛いほどである。

全体を魚子文で埋め尽くした花瓶(生産地・時期など詳細不明)、256x160mm

最後はストッパー、ネック部、胴部にそれぞれ異なるカットを施したデカンタ。シンプルに見えるが、複数種のカット文様を見るのは楽しい。

鱗カット、ファセットカット、魚子文を取り入れたデカンタ( c1900生産地不詳)、

H285xD148mm

同、ストッパー部

同、ネック部

同、胴部

次回に続く。