遠くパリからオリンピックでのメダル獲得のニュースが流れる中、8月8日16時43分頃に日向灘沖で発生した強い地震により国内に緊張が走った。

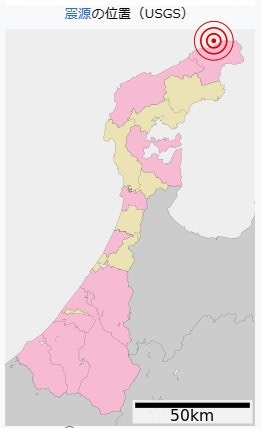

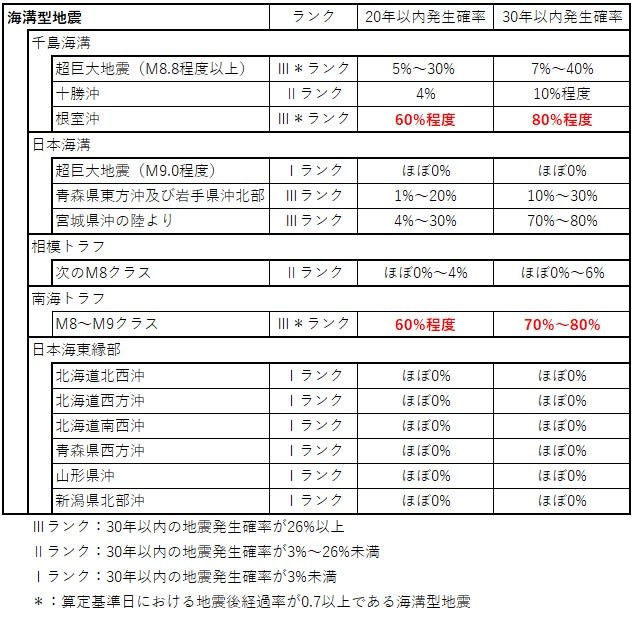

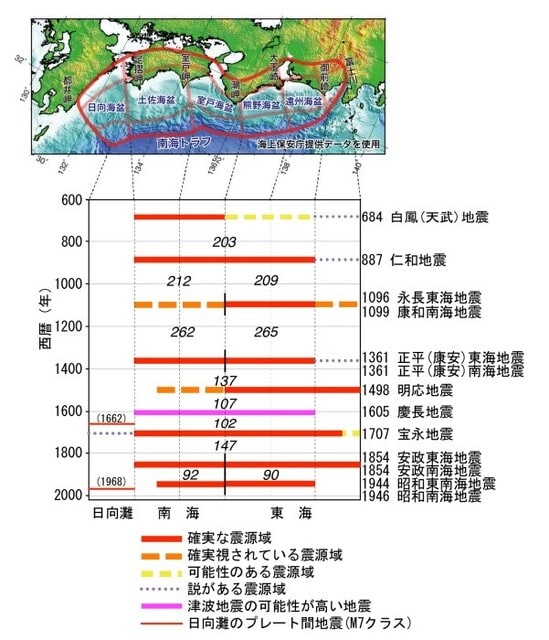

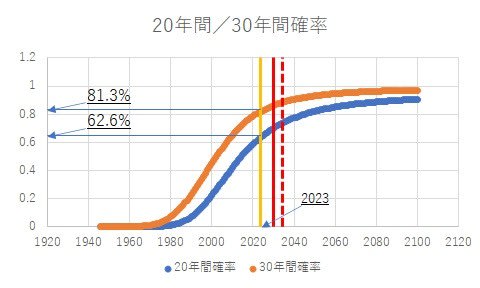

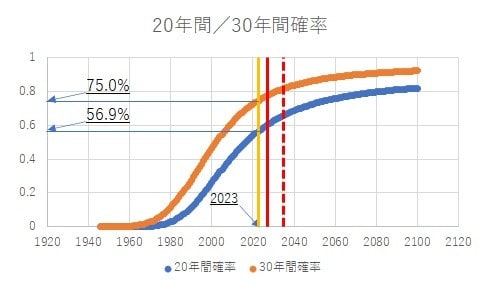

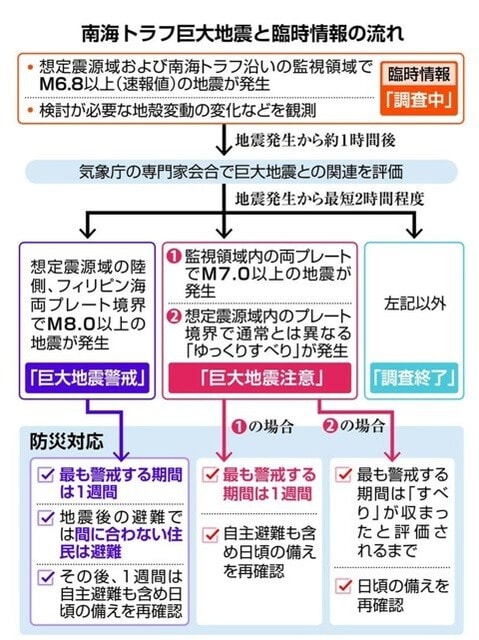

これまで、30年以内に70~80%の確率で発生すると予測されていた「南海トラフ巨大地震」の震源域内で発生した地震であったことと、地震の規模がマグニチュード(M)7.1とかなり大きかったことによる。

皮肉なことに偶然気象庁では前日の7日、南海トラフ地震評価検討会の定例会合で、大規模地震発生の可能性について、「平常時と比べ、高まっていると考えられる特段の変化は観測されていない」と評価をまとめたばかりであった(読売新聞報道)。

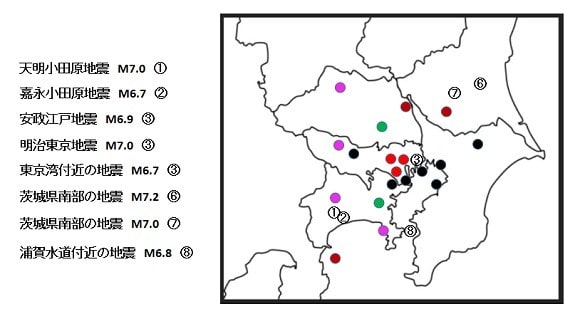

政府の地震会議では、来たるべき「南海トラフ巨大地震」への対応策を2019年に決めて発表していた。それによると、予想震源域内でM6.8以上の地震が発生した場合に取る行動基準が決められていた。次のようである。

気象庁発表の南海トラフ巨大地震への対応策

今回この基準を満たすM6.8以上の地震が、基準制定後初めて発生したため、この対応策に従い、臨時情報「調査中」が発表され、引き続いて専門家による「評価検討会」が開かれた。TVの報道番組を見ていても、専門の解説委員の緊張感が伝わってくるものであった。

まもなく気象庁と地震会議の平田 直議長による記者会見が始まった。発表内容はすぐにネットで公開されたが、「今回の地震は、プレート境界の一部が割れたと断定」、直ちに 『巨大地震注意』が発令された。上図の①の場合に相当する。あわせて、「普段より地震が起きる確率は数倍高くなった。元々いつ起きても不思議でないところだ。」と評価検討会会長の平田直・東大名誉教授は注意を呼び掛けた。

尚、気象庁の発表内容詳細は以下のようである。

「気象庁発表:南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)

** 見出し **

本日(8日)16時43分頃に日向灘を震源とするマグニチュード7.1の地震が発生し ました。この地震と南海トラフ地震との関連性について検討した結果、南海トラフ地震の想定震源域では、大規模地震の発生可能性が平常時に比べて相対的に高まっていると考えられます。今後の政府や自治体などからの呼びかけ等に応じた防災対応をとってください。

** 本文 **

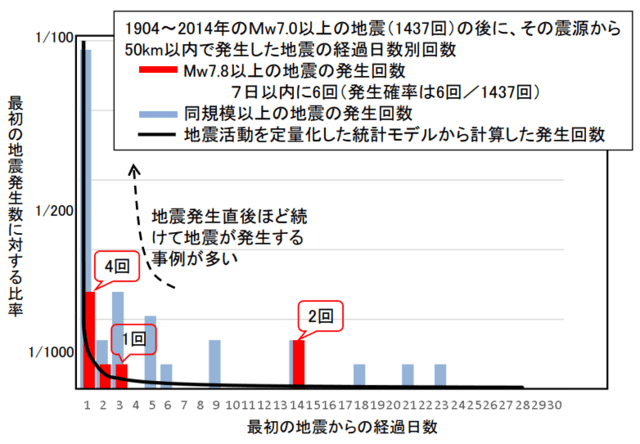

本日(8日)16時43分頃に日向灘を震源とするマグニチュード7.1の地震が発生し ました。その後の地震活動は活発な状態が続いています。また、ひずみ観測点では、この地 震に伴うステップ状の変化が観測されています。 気象庁では、南海トラフ沿いの地震に関する評価検討会を臨時に開催し、この地震と南海 トラフ地震との関連性について検討しました。 この地震は、西北西・東南東方向に圧力軸をもつ逆断層型で、南海トラフ地震の想定震源 域内における陸のプレートとフィリピン海プレートの境界の一部がずれ動いたことにより 発生したモーメントマグニチュード7.0の地震と評価されました。 過去の世界の大規模地震の統計データでは、1904年から2014年に発生したモー メントマグニチュード7.0以上の地震1,437事例のうち、その後同じ領域でモーメン トマグニチュード8クラス以上の地震が発生した事例は、最初の地震の発生から7日以内 に6事例であり、その後の発生頻度は時間とともに減少します。このデータには、平成23 年(2011年)東北地方太平洋沖地震(モーメントマグニチュード9.0)が発生した2 日前に、モーメントマグニチュード7クラスの地震が発生していた事例が含まれます。世界 の事例ではモーメントマグニチュード7.0以上の地震発生後に同じ領域で、モーメントマ グニチュード8クラス以上の地震が7日以内に発生する頻度は数百回に1回程度となりま す。 これらのことから、南海トラフ地震の想定震源域では、大規模地震の発生可能性が平常時 に比べて相対的に高まっていると考えられます。 南海トラフ地震には多様性があり、大規模地震が発生した場合の震源域は、今回の地震の周辺だけにとどまる場合もあれば、南海トラフ全域に及ぶ場合も考えられます。 最大規模の地震が発生した場合、関東地方から九州地方にかけての広い範囲で強い揺れが、また、関東地方から沖縄地方にかけての太平洋沿岸で高い津波が想定されています。 今後の政府や自治体などからの呼びかけ等に応じた防災対応をとってください。 気象庁では、引き続き注意深く南海トラフ沿いの地殻活動の推移を監視します。 ※モーメントマグニチュードは、震源断層のずれの規模を精査して得られるマグニチュードです。気象庁が地震情報等で、お知らせしているマグニチュードとは異なる値になる場合があります。 ※評価検討会は、従来の東海地域を対象とした地震防災対策強化地域判定会と一体となっ て検討を行っています。

** 次回発表予定 **

今後は、「南海トラフ地震関連解説情報」で地殻活動の状況等を発表します。」

この内容は翌日の新聞でも報じられ、購読紙では次のようであった。

8月9日読売新聞1面の記事

これに伴い、今後1週間は更に大きい地震発生に備え警戒を強めるよう求められ、その対象となる地域は、全国の1都2府26県707市町村に及ぶ広大なものであって、各自治体ではそれぞれの実情に応じた対応を迫られることになった。

この1週間という数値の根拠として、気象庁は先の発表で次のように説明している。

「世界で1904~2014年に起きた国際的な単位『モーメントマグニチュード』換算で7以上の地震は1437回あり、その内、震源から50キロ以内で7日以内に起きた7.8以上の地震は6回ある。」

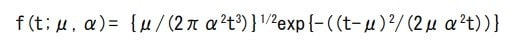

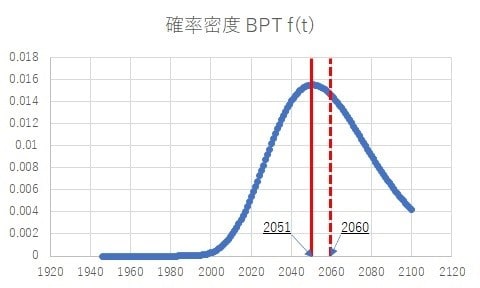

この可能性が「数倍」高まったという内容は、少しわかりにくいと思うので、計算してみると次のようである。

今回の地震が発生するまでの状況をみると、30年以内にM8クラス以上の地震が想定震源域内で発生する確率は70~80%(平均75%)とされている。これを単純に1週間以内に発生する確率に計算し直すと、

0.75/30年x52週=0.00048

である。

一方、M7クラスの地震発生後1週間以内に、M8クラスのより大きい地震が発生する確率は240回に1回とすると、

1/240=0.0042

であるから、

0.0042/0.00048=8.8

となり、今回の地震発生前に比べて、地震発生後1週間のM8クラスの地震発生確率が約9倍増加することになる。これを、数倍と表現しているのであろうと思える。

岸田首相は、中央アジア・モンゴルの外遊を9日の出発直前で取りやめ、立憲民主党の泉代表も 11日からの米領グアム訪問を取りやめるなど、それぞれ危機管理を優先させた。また、対象となった各自治体では対応に追われた。

30m以上の津波の想定される高知県の濱田知事は「注意の度合いを普段より上げながら冷静に対応してもらいたいと・・」と県民に呼びかけるとともに、高知市や土佐市、黒潮町など10市町村に避難所を開設し、あわせて39人が避難している。

一方、高知市で開催される予定であったよさこい祭りは、協議の結果予定通り開催が決まった。

最大震度7の揺れが想定されている愛知県岡崎市は、臨時情報発表時に避難所を開設することを防災対応指針であらかじめ定めており、8日夜に計20か所で開設した。避難者は8~9日に1人だったが、政府が防災対応を呼びかける1週間をめどに開設し続けるという。

このほか、神奈川県、静岡県、三重県、徳島県、愛媛県、宮崎県などでは知事が県民に、注意喚起を呼びかけていて、観光地では宿泊予約のキャンセルが相次いでおり、旅行会社ではツアーの中止を決めたところも出た。海水浴場を閉鎖したところも出ている。

長野県内では県南部が想定震源域に含まれることから、JR東海では9日の始発から、飯田線の特急「伊那路」の上下線全4本を1週間程度運休すると発表した。

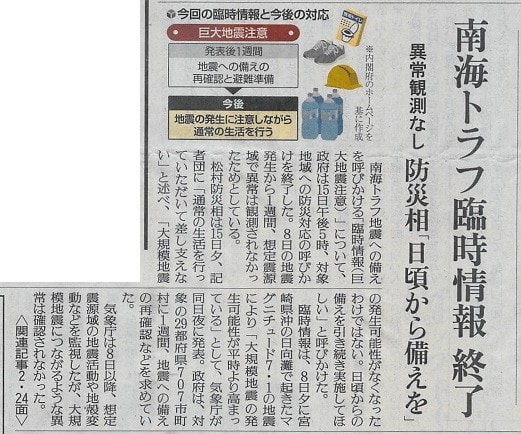

その後、幸いにも巨大地震の発生はなく、1週間が過ぎた8月15日、政府は対応地域への防災対応の呼びかけを終了した。

8月16日読売新聞1面の記事

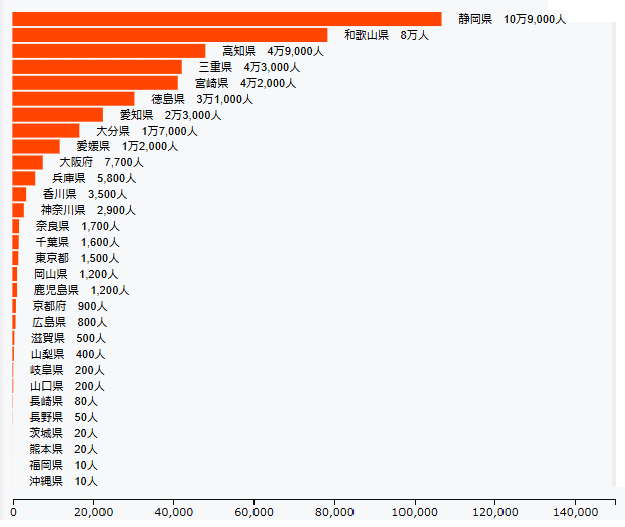

ところで、改めて政府が発表している被害想定の中の県別の死者数推定値を見ると次のようである。高い津波に襲われる県の死者数が大半を占める内容である。

死者数推定値

こうしたことからも、地震への備えで重要なものは人口の多い地域における津波対策ということになる。

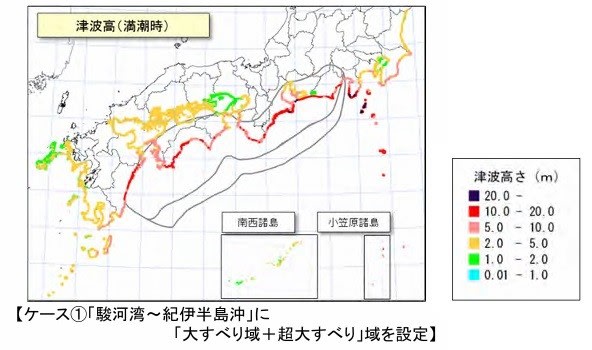

内閣府から発表されている各地の津波高さ予測データがある。震源域をどの場所に設定するかにより当然津波予測値も異なるが、全部で11パターンが示されている。

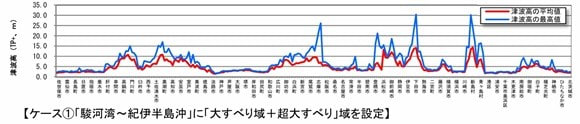

その中の1つ(ケース①「駿河湾~紀伊半島沖」に「大すべり域+超大すべり」域を設定 )は次のようである。対象となる地域の全体を示す地図と、各地域ごとの数値が左端の佐世保市から右端の北茨城市までが示されている。

南海トラフ地震による津波高さ予測(総務省資料から)

こうした情報をもとに各地域では長期的な視点での津波対策をとることになる。

これに関して興味深い事例があるので見ておこうと思う。それは、遠州灘に面した海岸線を持つ浜松市の取り組みで、すでに17.5㎞にわたる防潮堤の建設が完了している。この防潮堤は民間企業からの寄附金を核として、多くの企業や個人の寄附金により建設されたもので、最大の寄附を行った企業「一条工務店」の名前を冠して「一条堤」と名前が付けられた。

今回、大阪に行く予定ができたので、かねて関心を持っていたこの浜松市の防潮堤を、途中下車をして見学した。

長い防潮堤であるが、今回は浜松駅からまっすぐ南に延びる道路の突き当りにある中田島砂丘に向かった。この砂丘の入り口の交差点脇には、「一条堤」の名前を刻んだ石碑と解説パネルが設けられている。

遠鉄、中田島砂丘バス停(2024.9.20 撮影)

バス停横の公園の入り口付近に設置されたパネル(2024.9.20 撮影)

交差点脇に設けられた「一条堤」の石碑と解説パネル・寄附者銘板(2024.9.20 撮影)

向かって左側の解説板(2024.9.20 撮影)

向かって右側の解説板(2024.9.20 撮影)

「一条堤」の名前を刻んだ石碑(2024.9.20 撮影)

交差点から中田島砂丘の入り口を望む(2024.9.20 撮影)

中田島砂丘の解説板(2024.9.20 撮影)

中田島砂丘の入り口に設置された石碑(2024.9.20 撮影)

入り口の階段を越えると砂丘が広がり、その先に15mの高さの防潮堤が見える(2024.9.20 撮影)

防潮堤の上から見た東側の風景(2024.9.20 撮影)

防潮堤の上から見た西側の風景(2024.9.20 撮影)

防潮堤の上から見た南(海)側の風景(2024.9.20 撮影)

防潮堤の上から見た北(浜松駅)側の風景(2024.9.20 撮影)

防潮堤の上から見た海側のパノラマ風景(2024.9.20 スマホで撮影)

防潮堤の上から見た陸側のパノラマ風景(2024.9.20 スマホで撮影)

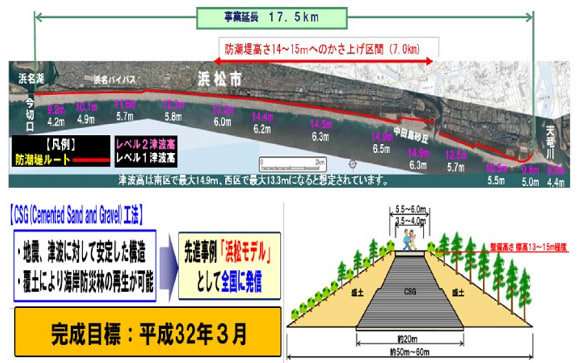

この防潮堤の全体像は次のようであり、東は天竜川河口から西は浜名湖までの17.5㎞にわたり設けられている。

浜松市の海岸に設けられた防潮堤(浜松市HPより)

2020年3月に6年9か月をかけて完成したこの防潮堤に関して、地元新聞は次のように報じた。

「南海トラフ地震を想定し、遠州灘の沿岸(天竜川河口から浜名湖まで)に整備が進められ、3月に完成した国内最大級の防潮堤の竣工セレモニーが11月15日行われました。

遠州灘の沿岸に完成した防潮堤は、天竜川河口から浜名湖までの全長17.5km、高さは最大で15mの巨大な防潮堤です。

総工費は約330億円で、浜松市創業の住宅メーカー「一条工務店」が東日本大震災直後にに300億円の寄附を申し出て、今日の日を迎えた。地元では「一条堤」と呼ばれている。

防潮堤の完成により、浜松市内は津波の浸水面積が8割程度減るだけでなく、木造家屋が倒壊する目安となる深さ2m以上の浸水想定区域は98%減ると見込まれている。

竣工式には、川勝平太静岡県知事、鈴木康友浜松市長、宮地剛一条工務店前社長が出席『浜松市民の大きな財産、また歴史に残る1ページが開かれた』と称し、一条工務店グループに感謝状を贈った。

平常時にはにぎわいの場として活用していくということで、国内最大級の防潮堤が新たな観光名所となることに期待が高まる。(静岡新聞)」

民間の篤志家の寄附をきっかけとして完成したこの防潮堤は現在17.5㎞の海岸線を守っている。

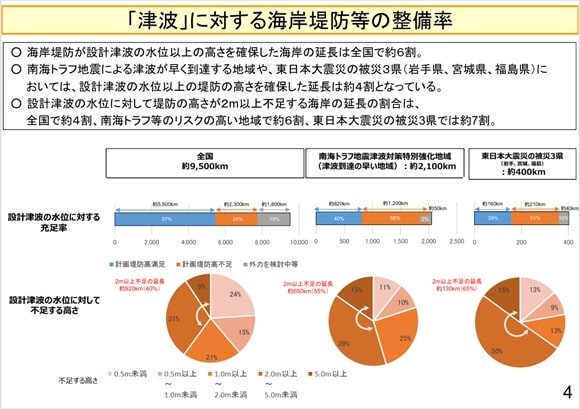

国土交通省の資料によると、南海トラフ地震津波対策特別強化地域(津波到達の早い地域)の総延長は約2,100㎞とされており、設計津波の水位に対する充足率は約4割で、設計津波の水位に対して堤防の高さが2m以上不足する海岸の割合は、約6割とされる(2020年資料)。

津波に対する全国の海岸堤防等の整備状況(2020年 国土交通省)

仮にこれらの高さが不足している約1,200kmのすべてに「一条堤」と同程度の防潮堤を作るとすると、その工費は330億円の約70倍に達し、約2.3兆円の工費がかかる計算である。

死者数が最大約32万3000人、被害総額が214兆円という東日本大震災(東北地方太平洋沖地震)をはるかに上回る南海トラフ巨大地震による災害対策として、この防潮堤にかかる2.3兆円が高いか安いか、今日にも決まる自民党新総裁に聞いてみたいところである。

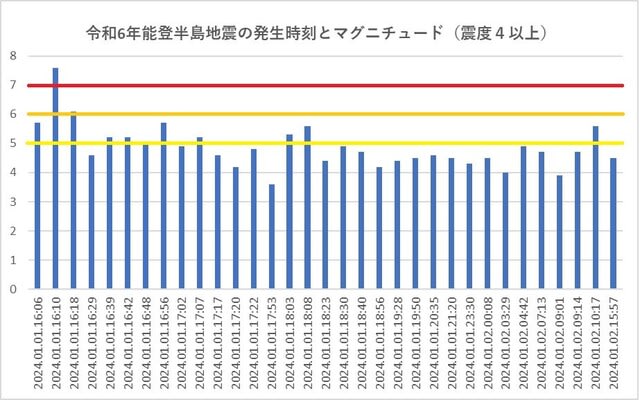

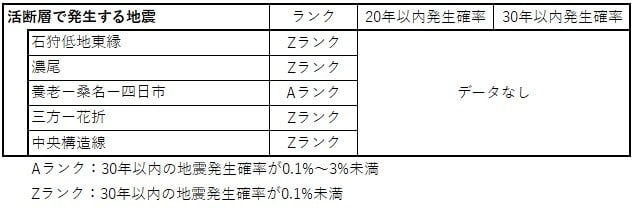

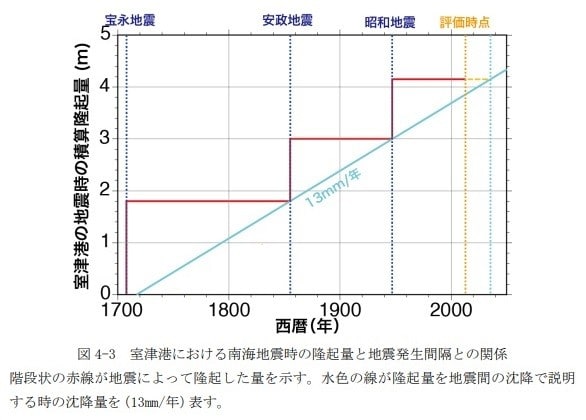

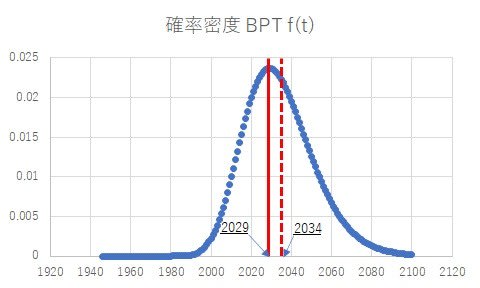

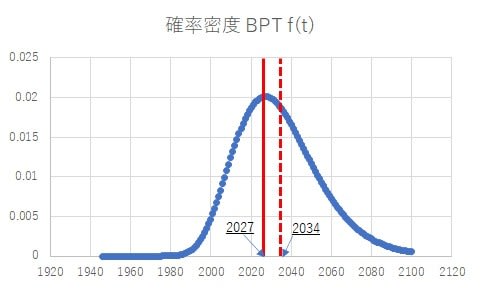

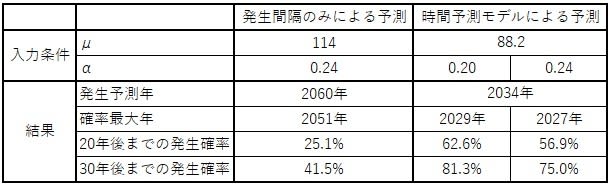

地震本部発表資料(2024年1月)から

政府は今年度、約10年前にまとめた南海トラフ地震対策の被害想定や基本計画の見直しを進めており、今回の臨時情報や1月の能登半島地震の課題も検証し、反映させる方針だという。

東日本大震災の教訓を活かし、対策してきた結果として、上記表の想定死者数や想定被害額をどこまで減らすことができているか、期待して発表を待ちたい。