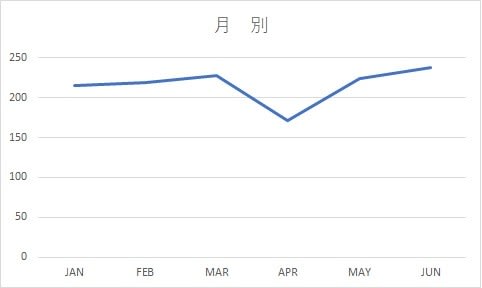

6月23日、立花隆さんの訃報を最初ネットのニュースで知った。その後、テレビのニュースや翌日の新聞でも大きく報じられることとなった。

少し前からぼうこう癌を患っているとの情報を聞いていたが、今回の報道によると立花さんは長年、痛風、糖尿病、高血圧や心臓病などもがんと一緒に抱え、入退院を繰り返していた。

1年前に大学病院に再度入院したが、検査や治療、リハビリなどを拒否したため、旧知の病院に転院し、この病院で立花さんは「病状の回復を積極的な治療で目指すのではなく、少しでも全身症状を平穏で、苦痛がない毎日であるように維持していく」という院長の考えのもとで入院を続けていたが、4月30日の午後11時38分、急性冠症候群のため亡くなったという。80歳であった。

急性冠症候群(きゅうせいかんしょうこうぐん)というのは、ウィキペディアによると、「不安定狭心症〜急性心筋梗塞に至る疾患概念」で、「急激な冠動脈狭窄によって生じる三つの病態を包括した名称」であり、「不安定狭心症、急性心筋梗塞から虚血性心臓性突然死虚血心筋または壊死心筋により電気的機能不全を起こすと、致死性不整脈に至り、突然死となることがある」とされる。

ジャーナリストとしての立花さんの仕事は1974年に文芸春秋に掲載された「田中角栄研究-その金脈と人脈」が余りにも有名であるが、私には「宇宙からの帰還」(1983年)、「脳死」(1986年)、「サイエンス・ナウ」(1991年)、「臨死体験」(1994年)、「サイエンス・ミレニアム」(1999年)など、政治分野よりも科学分野の方が身近であり、熱心に読んだ記憶がある。

また、追悼番組として再放送された、NHKスペシャル「立花隆のシベリア鎮魂歌〜抑留画家・香月泰男〜」では、自ら極寒のシベリアに渡った立花さんが、戦争と抑留という時代に翻弄された画家の足跡を追う姿が描かれていた。

この中で、画家・香月泰男の著書『私のシベリア』(1970年発行)のゴーストライターであったと紹介されているが、若き日の立花氏の違った一面が伺われた。

最近では、新型コロナの流行の影響もあって、以前買い求めてあった「精神と物質」(1990年7月 文芸春秋発行)を再び読み返していたところであった。

立花隆、利根川進 著「精神と物質」(1990年7月 文芸春秋発行)カバー表紙

この本は1987年度ノーベル生理学・医学賞を受賞した利根川 進博士との共著で対談形式であり、文芸春秋の1988年8月号から1990年1月号まで断続的に連載されたものを1冊にまとめたものである。

この本では、利根川博士が「抗体の多様性生成の遺伝学的原理の解明」によってノーベル賞を受賞するに至った経緯が、京都大学の学生時代にさかのぼって語られており、最後の部分では題名にある「精神と物質」について、精神現象を含む生命現象がすべて物質レベルで説明が付けられるかという点についての対談がおこなわれ、今後につながる話題が記されている。

八章からなる本の第一章で、立花氏はこの本について次のように述べている。

「1987年度ノーベル生理学・医学賞は、日本の利根川進博士に授与された。・・・同賞の選考にあたったスウェーデンのカロリンスカ研究所は、『利根川氏は、一連の卓越した実験により、幼弱な細胞が抗体を生産するBリンパ球に成熟する過程で、バラバラに存在している抗体の遺伝子がどのように再構成されるかの発見に成功した。この発見に次ぐ二年間、世界におけるこの分野の研究を完全にリードした』と記者団に授賞理由を敷衍した。

しかし、こう説明されても、よほどの専門家でないとその意味はわかるまい。記者たちもよくわからなかったのだろう。すぐに、

『トネガワの研究はどれほどすごいのか』

という単刀直入な質問が飛んだ。それに対して、選考委員の一人が、

『医学界の大きな課題を見事に解き明かした。百年に一度の大研究だ』

と答えて、記者たちははじめてホホーッと感心したという。・・・

利根川受賞を伝える日本の新聞にしても、各紙三面も四面もつぶしながら、その大半は、喜びの表情とか、人となりの紹介、家族や友人の喜びの声といったものが大部分で、そもそも利根川博士の研究がどういうもので、そのどこがどうノーベル賞に値したのかは、さっぱりわからなかった。

もちろん、各紙とも、多少の解説は付け加えた。しかし、それがまた読んでもさっぱりわからないのである。

たとえば朝日新聞はこう書いた。

『高等生物の体には、病原菌やウイルスなど外界からの【侵入者】(抗原)があると、これをやっつけるタン白質(抗体)をつくる免疫反応という防御システムが備わっている。

利根川博士は、複雑で解明しにくかった免疫反応をになうリンパ球の性質を、1970年代になって急速に進歩した遺伝子工学の技術を駆使して研究した先駆者だ。

まず、リンパ球の一種、B細胞の抗体を作る遺伝子はいくつかの部分に分かれていて、それが成熟するにつれて、つなぎ合わされることを証明。どんな病原体が侵入してきても、これを迎え撃つ抗体を作ることができるのは、このような遺伝子のダイナミックな性質によるものであることを証明して、【遺伝子は動かない】と信じてきた生物学会に大きな衝撃を与えた』

これを読んでその意味が分かる人は、専門家以外はほとんどいないだろう。大部分の人にとってはチンプンカンプンのはずである。

私の場合は、医学や科学関係の取材をすることがかなりあるので、・・・ある程度の予備知識はある。・・・しかし、細かなところになるとやはりさっぱりである。

しかし私はかねがねこの方面のことに少なからぬ興味を持っていた。

・・・いずれは生命現象のすべてが、人間の精神現象すら含めて、物質レベルで説明がつくことになるだろうという予測すらある。・・・

やがて、すべての生命現象が物質現象に還元され、人間存在には特別の意味は何もないのだということが証明されてしまうのかもしれない。・・・

私はかねて生命科学に対してこういう関心を持っていたので、分子生物学の概説的なものは読んでいたが、機会があれば、もう少し専門領域に踏み込んで、いま分子生物学の最前線がどの辺のところまできているのかを知りたいと思っていた。

だから、アメリカに行って、利根川さんに会ってこないかという誘いを『文芸春秋』編集部から受けたとき、すぐさま二つ返事で話に乗ったのだった。

それから分子生物学や免疫学の参考書を山ほど買い込んで、予備知識をたくわえた上で、ボストンに利根川さんをたずね、延べ二十時間にわたるインタビューをして戻ってきたところである。

そしていま、私はいちおう利根川さんの研究について語り得る立場にいる。専門的に深くとはいかないが、少なくとも一般の方には、利根川さんが何をどう研究し、その研究のどこがノーベル賞に値する評価を受けたのかを語れるところまでは話をうかがってきたつもりである。・・・

利根川さんとしては、やはり多くの日本人に、もっと本質的なレベルで自分の研究を理解してもらいたいという気持ちがある一方、もうこれ以上ジャーナリストのつまらぬ質問に時間をとられたくないという気持ちがあり、その両方を満足させるために、一度だけ素人代表のジャーナリストからの徹底的な質問に応じる長時間インタビューをして、あとはこの手のインタビューは願い下げにして、研究生活に戻りたいということで、このインタビューは実現したものである。だから、これは二度とはないインタビューである。・・・」

このように、立花氏と利根川氏という特別な二人でなければ実現できなかった内容がここで語られることになる。

本書の内容が、どのレベルの読者を対象にしているかについて、立花氏は次のように記している。

「・・・一応ここでは、高等学校『生物』の入門コース程度の予備知識があればわかる程度に書いていくことにする。高等学校『生物』といっても、昔の高校のではない。現代の高校のである。昔の高校『生物』では、分子生物関係など何も教えなかったが、いまは、相当のことを教えている。・・・

といっても、あまり恐れる必要はない。分子生物学の知識がゼロの人にもなんとかわかっていただけるように、インタビューの途中で随時、必要な説明は付け加えてあるし、また『註』も豊富に入れてある。それで、だいたいのところはわかってもらえるはずである。・・・」

こうした書き出しに励まされて、何度か私も挑戦してきたが、この本もまた、他の何冊もの本と同じ運命で、本棚の隅に眠っていた。それを、今回の新型コロナ騒動で、免疫について改めて知りたいと思い、読み直していたのであった。

ここで述べられていることの大半は、利根川博士のノーベル賞受賞の対象となった研究についてであり、分子生物学的手法を駆使して、長年の課題であった「抗体産生の多様性」の問題を遺伝子レベルで解明していく過程が詳述されている。

本ブログではそうした研究手法についての記述はすべて割愛し、新型コロナが蔓延し、世界的な問題となっている現状に大きくかかわる、免疫機構に関して語られているところについて引用しておきたい。以下()内は筆者の補足である。

「1971年1月、利根川さんは、(アメリカのソーク研究所から)スイスのバーゼルにあるバーゼル免疫学研究所に移った。日本を出てから8年目、31歳のときである。

利根川さんは、結局、この研究所に10年間いて、ここで後にノーベル賞の対象となる免疫抗体の多様性発現機構の解明を行うことになる。」

スイス・バーゼルの中心部を流れるライン川(2010.6.12 筆者撮影)

バーゼル駅(2008.6.11 筆者撮影)

ここで、利根川博士は、当時研究所の所長をしていたニールス・ヤーネと出会う。次は、利根川さんの発言部分である。

「彼はデンマークの人でね、純粋の基礎免疫学者です。クローン選択説とか、イディオタイプの原理とか、ネットワーク論とか、免疫学の世界では画期的な理論を次々に作っていった人で、前に名前をあげたバーネットなんかとならび称せられる人なんです。1984年にはノーベル賞も受賞しています。・・・」

「(利根川博士が取り組むことになった抗体産生の多様性について、ヤーネ博士は)自分で直接研究はしなくても、彼の頭の中に常にあった問題の一つだったとはいえるでしょうね。というか、それは免疫学の中心問題の一つだったから、免疫学者なら誰でも関心を持っていた問題なんですよ。何しろあの問題に関してはほとんど1世紀近くにもわたって論争が続いてきたんです。ただ、ぼくは免疫学とは無縁の人間だったから、そういうことを何も知らなかったわけです。・・・」

「ソーク研究所でそれまでやっていたSV40の遺伝子発現の研究がまだ終わっていなかったので、ぼくはバーゼルに行っても、その研究をつづけようと思っていたわけです。・・・ヤーネは心がブロードな人で、自分で所員の研究を一人一人掌握して管理していこうなんて考える人でなかったから、(免疫学と関係のない仕事をするという)そういうことが許されたんですね。」

「(ヤーネの方では利根川さんのやっている分子生物学研究を)まあ、ほとんどわかっていなかったといっていいでしょうね。ヤーネだけじゃなくて、そのころの免疫学者なんてみんなそうでしたよ。・・・まだ免疫学の研究に分子生物学的方法論が持ちこまれていなかった時代なんですから。」

「・・・せめてここにいる間は、免疫学の勉強をしようと思ったわけ。実はそのころ、バーゼルで二年くらいやったらまたアメリカに帰るつもりだったの。契約も二年間だったからね。だから、二年ぐらいは免疫をやってみるのも面白いだろうと考えたわけ。そこで、まず免疫学のテキストブックを読むところからはじめて、人にいろいろ聞きながら免疫の勉強をはじめたわけ。何か面白い問題はないか。何かぼくにできることはないかと求めていくうちに、抗体の多様性の問題にぶつかったわけです。」

ここで、立花氏の解説が入る。

「ここで、免疫と抗体について若干の解説をしておこう。

免疫というのは、文字通り疫病を免れるということである。・・・一度ハシカにかかった人間は、二度とかからない。かかってもごく軽くすむようになる。これが一般に免疫現象と呼ばれるものである。・・・

そこで、伝染病にかかる前に、その病菌に弱く感染させておけば、その病気に二度かからなくてすむのではないかと考えられた。こうして生まれたのが予防接種である。・・・

こうしてまず免疫は、現象として発見され、なぜそうなるのかの原理はよくわからないまま、実用的な臨床医術として利用されてきたわけである。

免疫の原理の方は、パスツール以後百年以上にわたって探求がつづけられ、その大筋はわかってきたが、まだその全貌はわかっていないというのが現状である。

・・・その大筋を略述するだけでも一冊の本になってしまうのでとてもここでは解説しきれない。・・・利根川さんの業績を知るために必要と思われる最小限の基礎知識に限って解説しておく。・・・」

「・・・体内に異物が入ってきたとき、それがどんな異物であっても、とにかくそれを排除してしまおうと働く機構があって、それが免疫機構と名付けられている。・・・このような免疫反応を誘発する体内侵入異物を一般に『抗原』という。

異物排除システムにはいろいろ種類があるが、その主役をになっているのが抗原抗体反応である。・・・抗体というのは、免疫グロブリンと呼ばれるタン白質で、次図のようなY字状の構造をしている。

抗体の構造。多様な抗体もすべて長短二本づつの、四本の鎖からできている。短い方をL鎖(ライト・チェーン)、長い方をH鎖(ヘビー・チェーン)という。L鎖は220個のアミノ酸が連結したもので、H鎖は330ないし440のアミノ酸が連結したものである。これがそれぞれ110個のアミノ酸でできたドメインと呼ばれるブロックにわかれている。このドメインのうち先端部分のドメインだけが可変で、残りのドメインは不変である。この可変部分で抗原と結合して抗原抗体反応を起こす。

このような抗体が血液やリンパ液の中に沢山あって、抗原が侵入してくると、これと結合して離れなくなる。これを抗原抗体反応という。・・・

ここで注意すべきなのは、抗原と抗体の結びつきが特異的であるということである。つまり、特定の抗原には、特定の抗体しか結びつかない。抗原と抗体は1対1の対応関係にあり、よく鍵と鍵穴の関係にあるといわれる。

あらゆる異物が抗原になり得るから、抗原の種類はほとんど無数といってよい。それに対する抗体も、同じだけ種類がなければ、それに対応できない。・・・

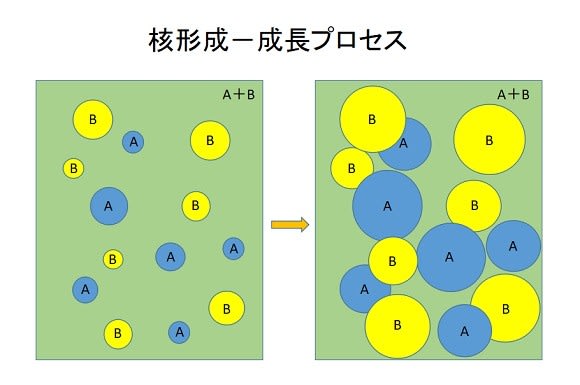

さて、ここで問題になるのが、これだけ多くの種類の抗体が産生されるメカニズムはどうなっているのかという問題である。

抗体はタン白質である。・・・タン白質はアミノ酸を連結して作られる。・・・どういうアミノ酸をどうならべるかは、DNAに遺伝情報として書き込まれているはずである。

すると、抗体の種類だけ遺伝子があるのだろうか。もしそうなら、抗原の種類だけ抗体の種類もあるのだから、とてつもない数の遺伝子が必要になってくる。それは数百万から数千万というオーダーになる。・・・

それとも、なにか全然別のメカニズムによって、抗体産生の多様性が保証されているのだろうか.

これが抗体産生多様性の謎といわれる、免疫学上の大問題だったわけである。その謎解きの仮説は・・・大別すると2つにわかれる。

抗体の種類だけ異なった遺伝子を親から受け継ぐという「生殖細胞系列説」(ジャームライン・セオリー)と、生殖細胞が伝える遺伝情報はシンプルなものだが、そこから体細胞が発生分化していく過程の中で、遺伝情報に変化が起こり多様化すると考える「体細胞変異説」(ソマテック・セオリー)である。」

「抗体以外の多くのタン白質については、その産生情報を伝える独自の遺伝子をみんな親から受けつぐことがそれまでの研究でわかっていた。つまりジャームライン説は、抗体もタン白質だから、他のタン白質同様、その産生のメカニズムは変わらないと考える。タン白質は何であれ生殖細胞中の遺伝子は一対一で対応しているはずだと考える。」

このようにして、立花さんに導かれるようにして、利根川博士が行い、ノーベル賞受賞の理由となった、抗体の多様性発現のメカニズム解明の道筋が解説されていくのである。

この本では、どのような分子生物学における分析手段が使われたかが丁寧に解説されていくのであるが、以下でもそれらをすべて割愛して、結論部分についての立花氏の解説と利根川氏との対話を引用すると次のようである。

「抗体遺伝子の多様性産生についての仮説の一つに、ドライヤー・ベネット仮説があった。それは、抗体遺伝子は、生殖細胞では一つのC領域遺伝子と多数のV領域遺伝子にわかれていて、それが体細胞に分化していく過程で遺伝子の組み換えが起こり、C遺伝子とV遺伝子が一体になって抗体産生を始めるのだという説だった。

利根川さんは、・・・遺伝子の組み換えなどということが本当に起こるのかどうかを、実験で確かめようとした。・・・

実験の結果は、・・・遺伝子組み換えの発見に導き、それがノーベル賞への道を開くことになる。」

「利根川さんが考えた実験の基本原理は簡単にいうと次のようになる。

(生殖細胞から受け継いだ遺伝情報がそのままあるので、C遺伝子とV遺伝子とがバラバラに離れているはずのマウスの)胎児からとったDNAと、(抗体を作り出しており、C遺伝子とV遺伝子が一体になっているはずのマウスの)ミエローマ(骨髄腫)からとったDNAを、それぞれ別々に、ある制限酵素で切断し、バラバラの断片にして電気泳動にかけてやる。・・・

もしドライヤー・ベネット仮説が正しいなら、胎児のDNAでは、C遺伝子とV遺伝子は別々にあらわれ、ミエローマのDNAでは、C遺伝子とV遺伝子が連結しているはずだから、それは同じ位置にあらわれるはずである。」

・・・

【立花】・・・結果はどうだったんですか。

【利根川】一口で言うと、胎児のDNAとミエローマのDNAとでは、明らかに・・・違いが見られました。・・・ドライヤー・ベネットがいっているように、V遺伝子とC遺伝子は、胎児では離れていて、リンパ球の分化とともにこの二つの遺伝子に再構成が起こり一つに融合すると解釈しました。

・・・

【立花】そうなると、いよいよ、ドライヤー・ベネット仮説が正しいということになってきたわけですか。

【利根川】うん、そこが問題なんだね。・・・(上記実験と追試も含めて)この実験で、確かに胎児マウスのC遺伝子は一つだけどV遺伝子は複数あるということはわかった。・・・だけど、そこから直ちに、ドライヤー・ベネット仮説みたいに、V遺伝子の数は抗体の数だけあるという結論を導けるかといったら、そうはならないわけです。・・・V遺伝子はいくつあるんだ、抗体の多様性はどうして出てくるんだという疑問がまだ依然として解けずに残っている。・・・

結局、この発見をしたおかげで、新しい疑問が次々に湧いてくることになった。つまりこの発見は一つの研究の到達点であると同時に、新しい研究の出発点になったわけです。

【立花】結局、この発見がノーベル賞の対象になったわけですが、・・・ノーベル賞級の発見なんだという意識はありましたか。

【利根川】いやあ、それはなかったですね。・・・

【立花】この実験結果はいつ発表したんですか。

【利根川】1976年の夏に、コールド・スプリング・ハーバー研究所で、シンポジウムがあったんです。・・・招かれて、最後の演者として発表することになった。

・・・

【立花】反響はどうだったんですか。

【利根川】いや、自分でいうのはおこがましいけれど、正直いって大きかったですね。・・・

「利根川さんの発見は、生殖細胞(受精卵)から体細胞(個体)にいたる過程で、遺伝子の組み換えが起きているにちがいないことを意味していた。

この発見は、それまで分子生物学の常識であった、ワン・ジーン、ワン・ポリペプチドという考えをくつがえすと同時に、生殖細胞が体細胞になる発生分化過程で遺伝情報は変化しないという原則をもくつがえすものであったから、分子生物学会にセンセーションを巻き起こしたのである。」

・・・

【立花】(遺伝子の再構成は)抗体遺伝子にしか起こらないんですか。

【利根川】いや、それだけということはないんです。・・・(利根川さんの発見後)一年もたたないうちに、高等生物ではないけれど、・・・幾つか見つかっています。一つは、プロトゾーアという単細胞の微生物なんです。

・・・

【立花】高等動物では、免疫系以外では見つかっていないんですか。

【利根川】今のところは見つかっていません。

・・・

【立花】・・・突然変異とか遺伝子組み換えといった遺伝子のダイナミックな変化能力こそ進化を起こす要因なんだと述べておられますね。・・・

【利根川】それはもう明らかにそうですね。・・・自然界では、生物の世代が進み子孫が新しく作られるたびに、突然変異も遺伝子組み換えもじゃんじゃん起きている。・・・そういうふうに、遺伝子組み換えというのは、系統発生の流れの中では日常的に起きていることだったんですが、それが、免疫系では、個体発生の中でも起きているということがわかった。そこに、この発見の意義がある訳です。

【立花】・・・個体の中に進化と同じシステムがあって、それで免疫抗体の多様性が生み出されているのだということになりますか。

【利根川】簡単にいえば、そういうことですね。・・・まさに、自然淘汰、適者生存のダーウィン的進化論の世界そのものなんです。だから免疫のことを、ダーウィニアン・マイクロコスモスと呼ぶこともある。

・・・

この段階で、利根川博士は自身の実験結果に不満を持っていたという。次のように述べている。

【利根川】・・・(1976年の実験結果には)論理に推定部分が残る間接的な証明の訳です。・・・遺伝子組み換えが起きたということはわかったが、そのメカニズムがどうなっているかはわからなかった。・・・組み換えと抗体の多様性の関係はどうなっているのだろうという生物学的には一番重要な問題もあった。・・・これは直接、遺伝子を調べるほか方法はない。・・・

・・・

【立花】なるほど、電子顕微鏡でくっついているのかどうか直接見ることができれば文句ないわけですね。・・・そして、これをやってみたら、例の第二の大発見に導かれたわけですね。抗体遺伝子は一体ではなくて、幾つかの部分にわかれていた。遺伝情報をコードしている配列の間に、遺伝暗号をコードしていない塩基配列があるということがわかってくる。・・・いわゆるイントロン(介在配列)とエクソン(遺伝暗号をコードしている配列)の発見ですね。これまたノーベル賞級の発見といえるんじゃないですか。今回の受賞理由には、これも入っているんですか。

【利根川】いや、入っていない。こっちのほうはぼく一人の発見じゃなくて、いろんな研究者の発見の積み重ねがあるので、誰の業績と決めるのは難しいんです。・・・

・・・

【利根川】昔はみんな有意味な遺伝子がズラッとならんでいるのがDNAだと思っていた。・・・それで、遺伝子なんてもうだいたいわかったという気分になっていたところに、次から次へ、思ってもみない発見が相次いで、遺伝子というものを見る見方がガラリと変わってくることになったわけです。

・・・

【立花】・・・最初にイントロンの存在を見つけて報告したのが、1977年の『ミエローマ・マウスの抗体遺伝子L鎖のC領域とV領域の間は、千二百五十塩基対離れている』という論文ですね。あのときは、・・・まだその塩基対を直接解読するということはやってなかったわけですね。

【利根川】あの直後に・・・解読をはじめたんです。

・・・

【立花】・・・(バーゼルからハーバードに出かけて共同研究を行った)ギルバートと連名の論文、『マウス生殖細胞における免疫グロブリンL鎖V領域の塩基配列』(1977年)ですね。・・・

これでトータル何塩基対くらいですか。

【利根川】・・・イントロンの部分や、V領域のはじめにくっついているリーダーなんか含めて、六百塩基対位ですね。

・・・

【利根川】・・・この後はまたバーゼルに帰り、・・・いろんな遺伝子の解読をどんどん進めていったわけです。・・・ノーベル賞委員会が、トネガワの研究は約二年間にわたって独走を続けたと評価してくれたのは、この間のことをさしているわけです。そして、この間に抗体の多様性の秘密が基本的にとかれてしまうわけです。

【立花】というのは、どういうことですか。

【利根川】生殖細胞V遺伝子の塩基配列を注意深く調べてみると、抗体のV領域のアミノ酸配列から予想される塩基配列に比べて、どうしても、四十塩基対ばかり足りないということがわかった。その四十塩基対はどこに消えたのだろうと思ってずっと調べていくと、なんとV遺伝子から数千塩基対も離れたところに、それだけポツンとあったんですね。ほとんどC遺伝子の近くでした。これをJ遺伝子と名付けました。結局、抗体遺伝子はV、J、Cの三つの遺伝子の組み合わせでできていたわけです。そして、C遺伝子は一つしかないが、V遺伝子とJ遺伝子は複数ある。複数個の遺伝子の組み合わせで多様性が出てくるわけです。この発見で初めて遺伝子組み換えと多様性が結びついたわけです。

【立花】そうか。これまでの研究では、遺伝子組み換えがあるということはわかったけど、それは必ずしも、多様性がどうやって生まれてくるのかということは説明していなかったわけですね。

【利根川】そういうことです。・・・C遺伝子は一つだけど、V遺伝子は多数あるということになっていた。じゃあどれだけV遺伝子があるのかということになると、そこは謎のままだったわけです。・・・あまり多くないV遺伝子からどうやってあんなに大きな多様性が出て来るのかという点については、誰も説明できなかった。・・・それがJ遺伝子が登場してきたことで、組み合わせによって多様性が出るのだということがわかった。

【立花】V遺伝子もJ遺伝子も複数個あるから、両者をかけ合わせた数だけの多様性が出てくるわけですね。

【利根川】そういうことです。その後の研究で、V遺伝子は数百あることが判っている。またJ遺伝子は四つある。それだけで千以上の多様性が出てくる。

【立花】でもそれじゃとても足りないでしょう。抗体の多様性は、数百万どころか数千万、あるいは億のオーダーであるとみなされているわけでしょう。

【利根川】いま述べたのはL鎖のほうで、H鎖がまた似たような構造になっている。そして、こちらにはV遺伝子、J遺伝子の他に、もう一つD遺伝子というものがある。だから、その三つをかけ合わせただけの多様性がある。V遺伝子が数百、J遺伝子が四つ、それにD遺伝子が少なくとも二十以上ある。これを全部かけ合わせると数万になる。そうすると、L鎖とH鎖の組み合わせではどうなるかというと、数千万から億の多様性が出てくることになるわけです。

【立花】・・・これが多様性のメカニズムの基本原理になるわけですね。

【利根川】いや、実は多様性のメカニズムはそれだけじゃないんですね。組み換えによって遺伝子が作られるとき、V・J連結部位のところで、微妙な変化が起きて、多様性をまた広げるんです。・・・

【立花】微妙な変化というのは何ですか。

【利根川】・・・塩基を切る位置がちょっとズレたり、塩基が消失したり、足されたり、といったことが起きるんです。・・・さらに、この再構成されて出来た抗体遺伝子はリンパ球の中で非常に速く突然変異を起こすということもわかってきた。普通の遺伝子の一万倍の速さで突然変異が起きる。細胞分裂ごとに変異が一回起きるくらいの勘定になる。これによっても、さらに多様性が生み出されてくる。それを考えに入れると、多様性は数十億のオーダーになる。・・・

【立花】・・・それだけ多様な抗体遺伝子を誰でもみんな一セット持っているというのは驚きですね。

【利根川】体内に入ってくるありとあらゆるものが抗原になり得るわけですから、それだけの多様性をもってないと対応できないわけですよ。対応できなければ生きていくことができない。

【立花】現代社会においては、人工の化学物質とか、これまで地球上に存在していなかったようなものまで抗原として登場してくるわけですね。そういうものに対しても、ちゃんと抗原(抗体のまちがい)を作って対応することができるのですか。

【利根川】できます。抗体というのは、抗原に合わせて作られるというものではないんですね。とにかくはじめから限りなく多様な産生能力によって多様な抗体が用意されている。それでうまくカギ穴にはまるカギのように対応するものがあればよし、そういうものがなくとも、それに近いものが出ていって対応する。穴にぴったりはまるカギじゃないけど、多少力を入れればこじ開けられるというくらいの対応関係でいいんです。そういうもので対応しながら、今度は、一方で抗体遺伝子が高頻度に突然変異を起こす。その中からもっとカギ穴に合うものが出てきたら、それに増殖しろという命令が下る。そういうメカニズムがあるわけです。・・・

これをクローン選択説といって、バーゼルの所長だったヤーネが最初に概念を発表し、バーネットが説として完成させた。それまではポーリングのとなえていた誘起説、つまり抗体タン白は、いわば柔らかいもので、抗原を鋳型にして、それに良く形の合う抗体分子が作られるのだという説が有力だったんですが、結局、クローン選択説の方が正しかったわけです。・・・

【立花】抗原の侵入がそれに対応する抗体を作り出すのではなく、すでにある抗体の中からそれに対応するものが選択されるだけということは、要するに、もともとあるものしか出てこないということになるわけで、これはいってみれば、一種の決定論ということになるんですかね。

【利根川】抗体遺伝子の研究からいえることは、遺伝子が生命現象の大枠を決めているが、あるていど偶然性が働く余地を残しており、環境は、この偶然性に基づく多様性の範囲内で選択を行うことができる、ということです。

【立花】遺伝子によって生命現象の大枠が決められているとすると、基本的には、生命の神秘なんてものはないということになりますか。

【利根川】神秘というのは、要するに理解できないということでしょう。生物というのは、もともと地球上にあったものではなくて、無生物からできたものですよね。無生物からできたものであれば、物理学及び化学の方法論で解明できるものである。要するに、生物は非常に複雑な機械にすぎないと思いますね。

【立花】そうすると、人間の精神現象なんかも含めて、生命現象はすべて物質レベルで説明がつけられるということになりますか。

【利根川】そうだと思いますね。もちろんいまはできないけど、いずれできるようになると思いますよ。・・・

・・・

対談は、こうして後半に入って、抗体産生の多様性の秘密について一気に解き明かされていったのであるが、その話題を終え、次なるテーマであり、この本のタイトルでもある、「精神と物質」に話題が移っていった。

この本の「序にかえて」で、日本の分子生物学の創始者であり、利根川博士の師でもあった故渡辺 格氏(1916年9月27日 - 2007年3月23日)は次のように述べている。

「・・・最近、利根川さんは免疫学の領域から脳の研究に移りたいという意向をしばしば述べているが、これは物質→生命→精神(脳)という自然科学の大きな流れに沿ったものであると同時に、新しい免疫学の突破口を開いた利根川さんの先見性と豊富な知識・経験を脳研究に生かせるという意味でも、非常に歓迎されるべきことだと思われる。・・・今私があげたような大きな流れの中にあるということを念頭に置いてこの本を読まれれば、さらに有意義な示唆が得られるのではないかと思う。」

実際、利根川博士のその後の論文には、

・『利根川進博士が進める新たな脳科学研究』 現代化学 (461), 28-30, 2009-08, NAID 40016655307

があり、著作(共著を含む)には

・『私の脳科学講義』岩波新書 2001年 ISBN 978-4004307556

・『脳の中身が見えてきた』 甘利俊一,伊藤正男共著 岩波書店 2004.9 ISBN 978-4000065993

・『つながる脳科学 「心のしくみ」に迫る脳研究の最前線』 講談社ブルーバックス 2016.11 ISBN 978-4062579940

などがある。

残念なことに、こうした分野の話題について、立花隆氏との新たな対談の機会は失われてしまった。

謹んで立花隆氏のご冥福をお祈りする。