高谷山で霧の海を見てすぐにホテルに戻り、朝食を済ませた。この日、三次では2か所の観光施設を訪問した。「妖怪博物館」と、昨晩人形芝居を見た時に関係者から聞いていた「辻村寿三郎人形館」である。

最初に出かけたのは「妖怪博物館」の方で、正式には「湯本豪一記念日本妖怪博物館・三次もののけミュージアム」というとても長い名前がつけられている。

三次市には、江戸時代から伝わる「稲生物怪録(いのうもののけろく)」という妖怪譚があることは、以前から聞き知っていたが、このような立派な施設へと発展していたとは驚きである。昨日訪れた境港市が「ゲゲゲの鬼太郎」で地域おこしに成功したことに倣ってのものかもしれない。

この妖怪譚は、江戸時代中期、三次藩の武士・稲生平太郎の屋敷に1ヶ月にわたり連日、怪異現象が頻発し、その目撃談を元にして描かれたというもので、「稲生物怪録絵巻」として残されている。また、平太郎本人が書き残したと伝わる、「三次実録物語」、柏正甫著「稲生物怪録」などもある。

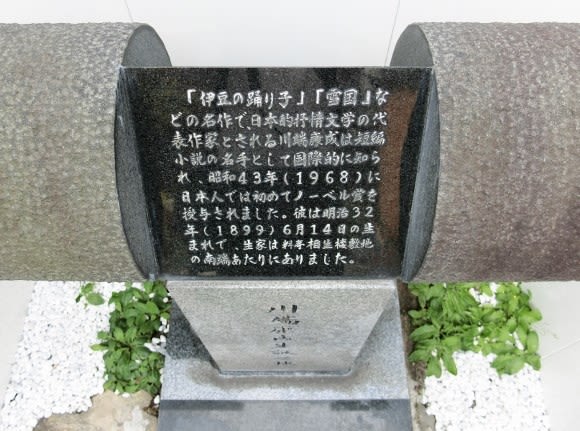

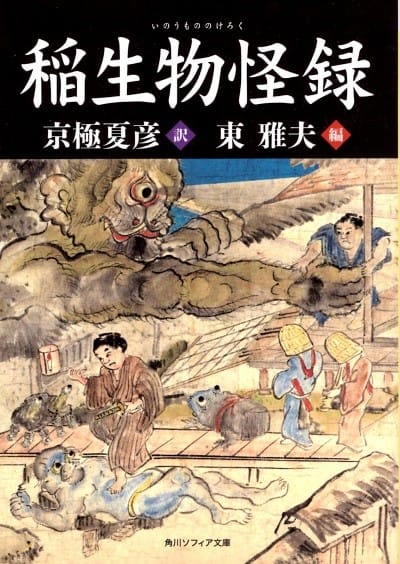

現在、この三作品は「稲生物怪録」(京極夏彦訳、東 雅夫編)として角川文庫から出版されている。

角川ソフィア文庫の「稲生物怪録」の表紙

この本には、「稲生物怪録絵巻」(堀田家本)がカラー写真で88ページにわたり紹介されており、続いて寛延二年七月一日から晦日三十日までの毎日続いて起きた怪異談が「三次実録物語」として文章で綴られている。

ミュージアムはこの三次市が舞台となった妖怪物語《稲生物怪録》とともに、絵巻や錦絵、焼き物など約5,000点の妖怪資料から厳選されたものを展示しているという。これらは民俗学者で妖怪研究家でもある湯本豪一さんから寄贈を受けたもので、日本最大級の妖怪コレクションとされている。

もののけミュージアム入り口(2019.10.26 撮影)

入り口付近には怪しげな猫が居座っていたが、これは妖怪とは関係がなさそうであった。

ミュージアムの入り口で頑張る猫(2019.10.26 撮影)

もののけミュージアム 1/2(2019.10.26 撮影)

もののけミュージアム 2/2(2019.10.26 撮影)

もののけミュージアムの看板 (2019.10.26 撮影)

ミュージアム内部は展示コーナーと体験コーナーからなっている。展示コーナーの最初は、「日本の妖怪」ということで、「人智を超えた自然現象に対する畏怖や、心の不安から生み出されてきた妖怪、絵画や書籍、日用品、玩具などから、妖怪が人々の生活に密接に関わってきた様子」を紹介している。「稲生物怪録」では、「本や絵巻を中心に、実在した主人公とその歴史背景、伝播し続ける物語の魅力」が展示されている。「企画展示室」では「湯本豪一氏から寄贈を受けた妖怪コレクションを中心に、様々なテーマによる企画展示」が開催されていた。

「湯本豪一記念日本妖怪博物館・三次もののけミュージアム」パンフレット

最初の部屋の入り口には妖怪猫がいた

上で紹介した角川ソフィア文庫に収録されている「稲生物怪録絵巻」(堀田家本)では毎日毎夜様々な化け物が登場して、平八郎と権八を驚かせるのであるが、中には風変わりな話も含まれている。二十四日の所にはチョウが登場する物語があり次のような絵が添えられていてなかなか興味深い。

「稲生物怪録絵巻」の二十四日の昼、「大きな蝶が一羽飛び回っていたが、柱にぶつかり微塵となって数千の小蝶と変じる。」

最終日の三十日には、朝からさまざまな怪異が起こるが、終には平太郎少年のもとから魔物が去り、その後は何事も起こらず、静かな日々が戻ったとされる。

「稲生物怪録絵巻」(堀田本)の三十日、「自ら魔物であると名乗った五郎左衛門は庭に飛び降り、乗り物に乗り込んで消えていった。」

そして、「無事にすんだのは、すべて氏神のご加護だ」と平太郎は喜び、権八たちと神社に参詣するところで話は終わる。ミュージアムでは「柏本」として伝わる内容を載せた資料を配布していて同様の絵巻物語を見ることができる。

「チームラボ★妖怪遊園地」と名付けられた体験コーナーには大型スクリーンやモニターが備えられており、「みんなの描いた妖怪がスクリーン上で動き出す、インターラクティブな作品を体験しながら学べる空間。妖怪存在をより身近に、面白く感じることができる」演出がなされていた。ここには「妖怪カメラ」があり、参加者が「妖怪に変身したり、妖怪と一緒に記念撮影をして、SNSでシェア」できるようになっている。私たちもこれを体験し、目の前のモニターに変身した姿を映し出すとともに、それぞれのスマホのアプリに変身した動画を送信して、後で見たり、知人に送ったりできることを体験した。なかなかの最新映像技術である。

このミュージアムの隣には「三次地区文化・観光まちづくり交流館」が建てられていて、ここでは「三次まるごと博物館事業の拠点として、三次地区の歴史・文化、自然等を活かした文化・観光まちづくりを推進するとともに、三次地区をはじめとした地域の歴史、伝統および文化の継承に係る取り組みを推進し、観光・交流人口の拡大」を図っている。

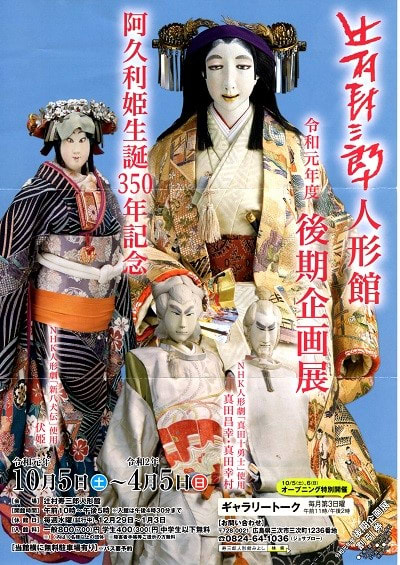

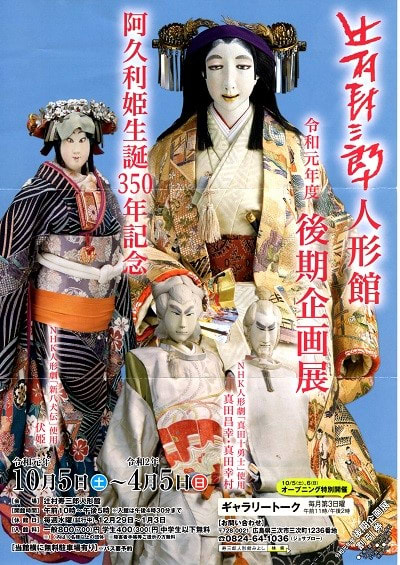

次に向かったのは、ミュージアムからは少し南に、巴橋方向に戻ったところにある「辻村寿三郎人形館」。この日は、「令和元年度・後期企画展」(阿久利姫生誕350年記念)の期間中であった。

「辻村寿三郎人形館」のパンフレット。

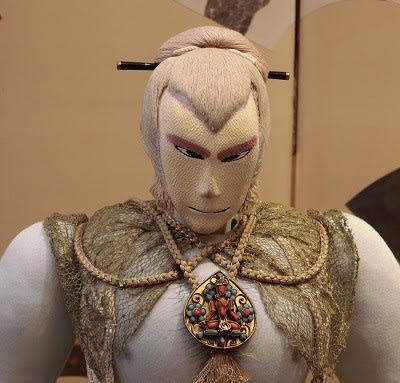

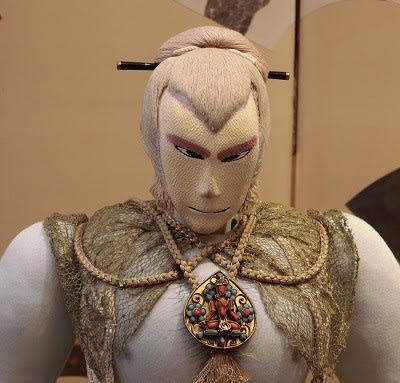

阿久利姫(瑶泉院)人形(2019.10.26 撮影)

阿久利姫は初代三次藩主浅野長治の娘で、1669年に生まれ、7歳までこの三次に住み、14歳の時赤穂藩主の浅野内匠頭長矩(あさのたくみのかみながのり) に嫁いだ女性である。夫は江戸城の松の廊下で吉良に短刀できりかかり切腹を命じられた。その後彼女は剃髪し瑶泉院となり赤穂藩士の敵討ち後の関係者の菩提を弔ったり伊豆大島へ流された赤穂浪士の遺児たちの赦免運動をし、最後は1714年に45歳で三次で亡くなっている。墓は夫と同じ江戸高輪泉岳寺にあって、三次市の桜の名所尾関山公園には瑶泉院の石像が建てられている。

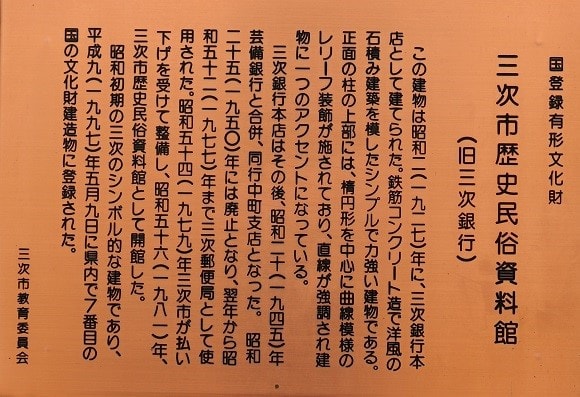

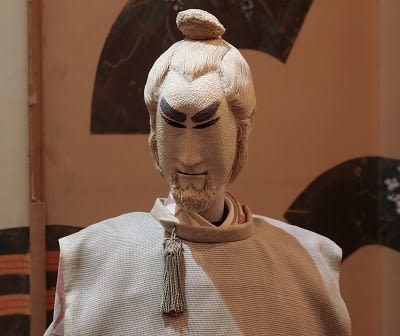

元三次市郷土資料館であった、この「辻村寿三郎記念館」には、阿久利姫のほか代表作の新八犬伝で使用された人形や、ご本人の近影、経歴などが展示されていた。

辻村寿三郎人形館(2019.10.26 撮影)

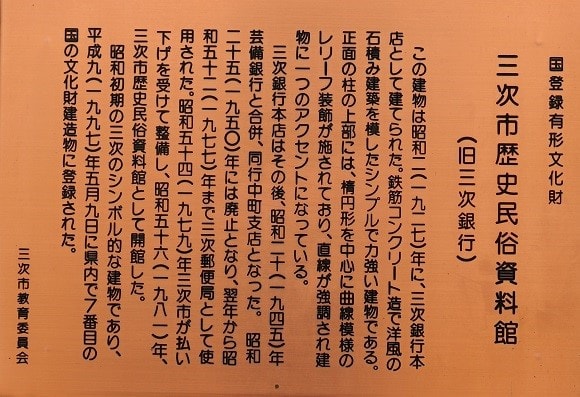

三次市郷土資料館の銘板(2019.10.26 撮影)

辻村寿三郎氏の近影と前日の劇で使用された人形作品(2019.10.26 撮影)

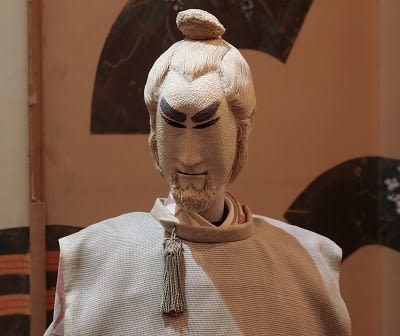

NHK人形劇「真田十勇士」使用に使用した人形(2019.10.26 撮影)

この記念館のある周辺は、無電柱化が進んでおり、以前に比べ町並はすっきりと生まれ変わっていた。三次市の夏の名物「きんさい祭り」で、職場の仲間が作った「トーマス君」の山車を引いて通った思い出が蘇ってきた。

無電柱化された人形館前の道路(2019.10.26 撮影)

三次を昼前に出て、次は岡山市立オリエント美術館に向かった。ここには、ガラス工芸の発祥地である古代メソポタミア・エジプトからローマン・ガラスやササン朝を経てイスラム期に至る古代ガラス約141点が収蔵されている(このほかにガラス玉などを合わせると414点とされる)。これらは、故安原真二郎岡山学園理事長の収蔵品が岡山市に寄贈されたものである。

岡山市立オリエント美術館(2019.10.26 撮影)

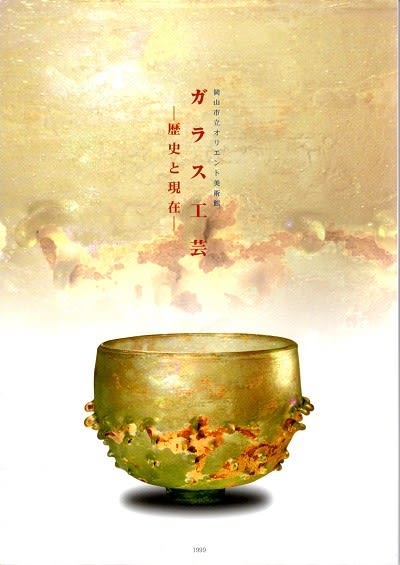

この美術館については、以前古書店で買い求めた「ガラス工芸-歴史と現在-」という、1999年に開催された展示会の図録が手元にあって、ここに141点のガラス器すべての写真と共に、古い時代の工芸技術を復元したり、或は古代の技術や作品に想を得た19名の現代のガラス工芸作家による作品の写真が合わせて掲載されている。この図録を見ていたので、一度訪れてみたいと思っていたのであった。

現代の作家の名前の中には、先日訪れた「妖精の森ガラス美術館」でもみかけた小谷栄次さんの名前も見られた。

1999年開催「ガラス工芸-歴史と現在-」展の図録表紙

数々の珍しく貴重なガラス器を見たが、中に含まれていた「円形切子椀」(イラン、6世紀)2点と同様のものは、正倉院の御物にも含まれていて「白瑠璃碗」として知られている。後日、上野の国立科学博物館で開かれた「正倉院の世界-皇室がまもり伝えた美-」展でこの白瑠璃碗の実物を見ることができた。岡山市立オリエント美術館も国立科学博物館でも写真撮影ができなかったので、ここで比較してお見せすることはできないが、正倉院の白瑠璃碗は保存状態がとてもよく、透明度が維持されているのに対し、岡山市立オリエント美術館の収蔵品は現地での発掘品であり表面は白濁していて、大きなヒビが入ったものであった。

「正倉院の世界-皇室がまもり伝えた美-」展のパンフレット

正倉院の白瑠璃碗の方は、1990年に開かれた第42回正倉院展(奈良国立博物館)でも展示され、その時の出品目録に次のような側面および底面からの写真が掲載されているので、カットの様子を確認することができる。

正倉院の白瑠璃碗(側面)

正倉院の白瑠璃碗(底面)

大きさは、正倉院のものと岡山市立オリエント美術館のものは全く同一で、口径12.0cm、高さ8.5cmである。また円形のカットは底部に大きな切子1個を施し、側面最下段に7箇、さらにその上四段に各18箇、合計80箇の深い彫りの円形切子が廻らされているところも同じである。

ちなみに、この「白瑠璃碗」の復元には、ガラス工芸の研究家である由水常雄氏も取り組んでいて、3500年前から近代にいたる特徴あるガラス器の数々と共にぐい吞みサイズに再現したこの白瑠璃碗が私のショップにあって、大切にしている(2018.9.21 公開の本ブログ参照)。

由水常雄氏監修によるガラス工芸3500年史のぐい吞み

岡山市立オリエント美術館を後にして、この日の宿泊地牛窓に向かった。日が沈み始めた海沿いの道では、イノシシに出会うというハプニングもあったが、無事到着。東洋のエーゲ海といわれる景色を見ながらの夕食になった。

牛窓での宿泊先(2019.10.27 撮影)

朝食をとったテラスからの瀬戸内海の眺め(2019.10.27 撮影)

翌日、大阪箕面で開催された「いとこ会」に参加し、みんなで叔父の米寿を祝ってから帰路についた。長いドライブ旅行であったが、各地で霧とガラス作品を見ることのできた印象深い旅になった。

最初に出かけたのは「妖怪博物館」の方で、正式には「湯本豪一記念日本妖怪博物館・三次もののけミュージアム」というとても長い名前がつけられている。

三次市には、江戸時代から伝わる「稲生物怪録(いのうもののけろく)」という妖怪譚があることは、以前から聞き知っていたが、このような立派な施設へと発展していたとは驚きである。昨日訪れた境港市が「ゲゲゲの鬼太郎」で地域おこしに成功したことに倣ってのものかもしれない。

この妖怪譚は、江戸時代中期、三次藩の武士・稲生平太郎の屋敷に1ヶ月にわたり連日、怪異現象が頻発し、その目撃談を元にして描かれたというもので、「稲生物怪録絵巻」として残されている。また、平太郎本人が書き残したと伝わる、「三次実録物語」、柏正甫著「稲生物怪録」などもある。

現在、この三作品は「稲生物怪録」(京極夏彦訳、東 雅夫編)として角川文庫から出版されている。

角川ソフィア文庫の「稲生物怪録」の表紙

この本には、「稲生物怪録絵巻」(堀田家本)がカラー写真で88ページにわたり紹介されており、続いて寛延二年七月一日から晦日三十日までの毎日続いて起きた怪異談が「三次実録物語」として文章で綴られている。

ミュージアムはこの三次市が舞台となった妖怪物語《稲生物怪録》とともに、絵巻や錦絵、焼き物など約5,000点の妖怪資料から厳選されたものを展示しているという。これらは民俗学者で妖怪研究家でもある湯本豪一さんから寄贈を受けたもので、日本最大級の妖怪コレクションとされている。

もののけミュージアム入り口(2019.10.26 撮影)

入り口付近には怪しげな猫が居座っていたが、これは妖怪とは関係がなさそうであった。

ミュージアムの入り口で頑張る猫(2019.10.26 撮影)

もののけミュージアム 1/2(2019.10.26 撮影)

もののけミュージアム 2/2(2019.10.26 撮影)

もののけミュージアムの看板 (2019.10.26 撮影)

ミュージアム内部は展示コーナーと体験コーナーからなっている。展示コーナーの最初は、「日本の妖怪」ということで、「人智を超えた自然現象に対する畏怖や、心の不安から生み出されてきた妖怪、絵画や書籍、日用品、玩具などから、妖怪が人々の生活に密接に関わってきた様子」を紹介している。「稲生物怪録」では、「本や絵巻を中心に、実在した主人公とその歴史背景、伝播し続ける物語の魅力」が展示されている。「企画展示室」では「湯本豪一氏から寄贈を受けた妖怪コレクションを中心に、様々なテーマによる企画展示」が開催されていた。

「湯本豪一記念日本妖怪博物館・三次もののけミュージアム」パンフレット

最初の部屋の入り口には妖怪猫がいた

上で紹介した角川ソフィア文庫に収録されている「稲生物怪録絵巻」(堀田家本)では毎日毎夜様々な化け物が登場して、平八郎と権八を驚かせるのであるが、中には風変わりな話も含まれている。二十四日の所にはチョウが登場する物語があり次のような絵が添えられていてなかなか興味深い。

「稲生物怪録絵巻」の二十四日の昼、「大きな蝶が一羽飛び回っていたが、柱にぶつかり微塵となって数千の小蝶と変じる。」

最終日の三十日には、朝からさまざまな怪異が起こるが、終には平太郎少年のもとから魔物が去り、その後は何事も起こらず、静かな日々が戻ったとされる。

「稲生物怪録絵巻」(堀田本)の三十日、「自ら魔物であると名乗った五郎左衛門は庭に飛び降り、乗り物に乗り込んで消えていった。」

そして、「無事にすんだのは、すべて氏神のご加護だ」と平太郎は喜び、権八たちと神社に参詣するところで話は終わる。ミュージアムでは「柏本」として伝わる内容を載せた資料を配布していて同様の絵巻物語を見ることができる。

「チームラボ★妖怪遊園地」と名付けられた体験コーナーには大型スクリーンやモニターが備えられており、「みんなの描いた妖怪がスクリーン上で動き出す、インターラクティブな作品を体験しながら学べる空間。妖怪存在をより身近に、面白く感じることができる」演出がなされていた。ここには「妖怪カメラ」があり、参加者が「妖怪に変身したり、妖怪と一緒に記念撮影をして、SNSでシェア」できるようになっている。私たちもこれを体験し、目の前のモニターに変身した姿を映し出すとともに、それぞれのスマホのアプリに変身した動画を送信して、後で見たり、知人に送ったりできることを体験した。なかなかの最新映像技術である。

このミュージアムの隣には「三次地区文化・観光まちづくり交流館」が建てられていて、ここでは「三次まるごと博物館事業の拠点として、三次地区の歴史・文化、自然等を活かした文化・観光まちづくりを推進するとともに、三次地区をはじめとした地域の歴史、伝統および文化の継承に係る取り組みを推進し、観光・交流人口の拡大」を図っている。

次に向かったのは、ミュージアムからは少し南に、巴橋方向に戻ったところにある「辻村寿三郎人形館」。この日は、「令和元年度・後期企画展」(阿久利姫生誕350年記念)の期間中であった。

「辻村寿三郎人形館」のパンフレット。

阿久利姫(瑶泉院)人形(2019.10.26 撮影)

阿久利姫は初代三次藩主浅野長治の娘で、1669年に生まれ、7歳までこの三次に住み、14歳の時赤穂藩主の浅野内匠頭長矩(あさのたくみのかみながのり) に嫁いだ女性である。夫は江戸城の松の廊下で吉良に短刀できりかかり切腹を命じられた。その後彼女は剃髪し瑶泉院となり赤穂藩士の敵討ち後の関係者の菩提を弔ったり伊豆大島へ流された赤穂浪士の遺児たちの赦免運動をし、最後は1714年に45歳で三次で亡くなっている。墓は夫と同じ江戸高輪泉岳寺にあって、三次市の桜の名所尾関山公園には瑶泉院の石像が建てられている。

元三次市郷土資料館であった、この「辻村寿三郎記念館」には、阿久利姫のほか代表作の新八犬伝で使用された人形や、ご本人の近影、経歴などが展示されていた。

辻村寿三郎人形館(2019.10.26 撮影)

三次市郷土資料館の銘板(2019.10.26 撮影)

辻村寿三郎氏の近影と前日の劇で使用された人形作品(2019.10.26 撮影)

NHK人形劇「真田十勇士」使用に使用した人形(2019.10.26 撮影)

この記念館のある周辺は、無電柱化が進んでおり、以前に比べ町並はすっきりと生まれ変わっていた。三次市の夏の名物「きんさい祭り」で、職場の仲間が作った「トーマス君」の山車を引いて通った思い出が蘇ってきた。

無電柱化された人形館前の道路(2019.10.26 撮影)

三次を昼前に出て、次は岡山市立オリエント美術館に向かった。ここには、ガラス工芸の発祥地である古代メソポタミア・エジプトからローマン・ガラスやササン朝を経てイスラム期に至る古代ガラス約141点が収蔵されている(このほかにガラス玉などを合わせると414点とされる)。これらは、故安原真二郎岡山学園理事長の収蔵品が岡山市に寄贈されたものである。

岡山市立オリエント美術館(2019.10.26 撮影)

この美術館については、以前古書店で買い求めた「ガラス工芸-歴史と現在-」という、1999年に開催された展示会の図録が手元にあって、ここに141点のガラス器すべての写真と共に、古い時代の工芸技術を復元したり、或は古代の技術や作品に想を得た19名の現代のガラス工芸作家による作品の写真が合わせて掲載されている。この図録を見ていたので、一度訪れてみたいと思っていたのであった。

現代の作家の名前の中には、先日訪れた「妖精の森ガラス美術館」でもみかけた小谷栄次さんの名前も見られた。

1999年開催「ガラス工芸-歴史と現在-」展の図録表紙

数々の珍しく貴重なガラス器を見たが、中に含まれていた「円形切子椀」(イラン、6世紀)2点と同様のものは、正倉院の御物にも含まれていて「白瑠璃碗」として知られている。後日、上野の国立科学博物館で開かれた「正倉院の世界-皇室がまもり伝えた美-」展でこの白瑠璃碗の実物を見ることができた。岡山市立オリエント美術館も国立科学博物館でも写真撮影ができなかったので、ここで比較してお見せすることはできないが、正倉院の白瑠璃碗は保存状態がとてもよく、透明度が維持されているのに対し、岡山市立オリエント美術館の収蔵品は現地での発掘品であり表面は白濁していて、大きなヒビが入ったものであった。

「正倉院の世界-皇室がまもり伝えた美-」展のパンフレット

正倉院の白瑠璃碗の方は、1990年に開かれた第42回正倉院展(奈良国立博物館)でも展示され、その時の出品目録に次のような側面および底面からの写真が掲載されているので、カットの様子を確認することができる。

正倉院の白瑠璃碗(側面)

正倉院の白瑠璃碗(底面)

大きさは、正倉院のものと岡山市立オリエント美術館のものは全く同一で、口径12.0cm、高さ8.5cmである。また円形のカットは底部に大きな切子1個を施し、側面最下段に7箇、さらにその上四段に各18箇、合計80箇の深い彫りの円形切子が廻らされているところも同じである。

ちなみに、この「白瑠璃碗」の復元には、ガラス工芸の研究家である由水常雄氏も取り組んでいて、3500年前から近代にいたる特徴あるガラス器の数々と共にぐい吞みサイズに再現したこの白瑠璃碗が私のショップにあって、大切にしている(2018.9.21 公開の本ブログ参照)。

由水常雄氏監修によるガラス工芸3500年史のぐい吞み

岡山市立オリエント美術館を後にして、この日の宿泊地牛窓に向かった。日が沈み始めた海沿いの道では、イノシシに出会うというハプニングもあったが、無事到着。東洋のエーゲ海といわれる景色を見ながらの夕食になった。

牛窓での宿泊先(2019.10.27 撮影)

朝食をとったテラスからの瀬戸内海の眺め(2019.10.27 撮影)

翌日、大阪箕面で開催された「いとこ会」に参加し、みんなで叔父の米寿を祝ってから帰路についた。長いドライブ旅行であったが、各地で霧とガラス作品を見ることのできた印象深い旅になった。