足掛け4年になるこのテーマ、今回はだいぶ長くなりましたが、お付き合いください。

さて、今回は地球温暖化懐疑論について見ておこうと思う。トランプ大統領はじめ、米国共和党の政策決定の背後には、この懐疑論にみられるように、現在の地球温暖化が人為的な二酸化炭素排出によるものではないとする見解が影響していると思われるし、米国以外の各国の取り組みにも、グレタさんが指摘するまでもなく、足並みの乱れや、本当に真剣に取り組んでいるのだろうかといった状況が見られて、IPCCあるいは環境問題に取り組んでいる団体が発表しているような危機的状況として、現状を受け止めているのかどうか疑わしく思えてくるのである。

ウィキペディアの「地球温暖化に対する懐疑論( 2019年10月15日 (火) 14:39 日付)」の項を見ると、冒頭に次のように書かれている。

「地球温暖化に対する懐疑論(Skepticism to Global Warming)とは、地球温暖化や気候変動は人為的なものでない、地球は温暖化していない等とする学説や意見である。

地球温暖化に関する科学的知見を最も包括的に評価した報告書がIPCC第4次評価報告書(以下AR4と略す)である。この評価結果などにより、地球温暖化の原因は人為的なものが大部分であるとの国際的かつ科学的な合意が得られ、世界の動きはこれを主軸としつつある。AR4にはいくつかの誤記がみつかったが、主要な結論は変わっていない。

気候科学に対する国民の信頼を損なう組織化されたキャンペーンは、保守的な経済政策に関連しており、CO

2の規制に反対する産業に支えられている。米国の気候変動に懐疑的な論文の90%以上は、右翼のシンクタンクに由来している。1970年代後半から石油会社は地球温暖化に関する標準的な見解に沿って広く研究を発表してきたにもかかわらず、気候変動拒否キャンペーンを組織し、数十年にわたって公共の偽情報を広めた。これは、タバコ産業による喫煙の危険性の組織的な否認と比較される戦略である。

また2007年7月に米国石油地質協会 (AAPG)(英語版)がその意見を変えて以来、近年の温暖化に対する人為的影響を否定する国際的な学術組織は無いとされる。

一方、地球温暖化やその原因等に対し異論を主張する論者も存在し、主な異論は当該分野の専門家による反論がある。」

ここにあるように、「懐疑論」あるいは「異論」には大きく分けて次の2つがある。

㋐気温上昇に対する懐疑論、すなわち、「気温は上昇していない、もしくは、そのデータの信頼性に疑問がある。」というものであり、もう一つは

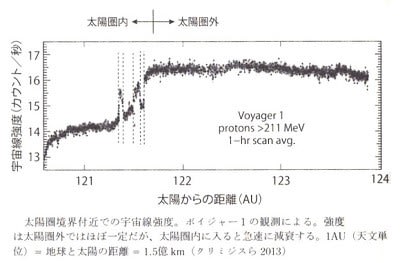

㋑原因に関する懐疑論、すなわち、「温暖化は二酸化炭素を主とした温室効果ガスの濃度増加に因るとの学術的知見に対して、太陽活動の影響、宇宙線の影響、地球内部の活動、磁気圏の活動などが原因と主張する懐疑論。」である。

ウィキペディアの後段には、この「懐疑論=主張」とそれに対する「反論」が項目ごとに書かれているのであるが、それは各自ご覧いただくことにして、ここでは日本国内で発売されている本の中から、著者が特別な団体の利益を代表していないと思われる次の2冊を選んで、これらを参考に論点を整理してみようと思う。

①「正しく知る地球温暖化」(赤祖父俊一著、2008年 誠文堂新光社発行)

②「地球はもう温暖化していない」(深井 有著、2015年 平凡社発行)

である。

著書に記載されている、出版当時の著者のポジションと経歴は、それぞれ次のようである。

赤祖父俊一:1930年、長野県生まれ。1953年東北大学理学部地球物理学科を卒業。同大学院在学中の1958年にアラスカ大学大学院に入学。博士号を取得。アラスカ大学地球物理研究所助教授を経て、1964年に教授に就任。1986年から1999年まで、アラスカ大学地球物理研究所、2000年から2007年まで、アラスカ大学国際北極圏研究センターの所長を努める。オーロラをはじめ、地球電磁気学や北極圏研究における世界的権威。

深井 有:1934年千葉県生まれ。東京大学理学部物理学科(地球物理学専攻)卒。同大学院数物系研究科博士課程修了。理学博士。専攻は金属物理学、とくに金属-水素系の物性と材料科学。現在、中央大学名誉教授、物質構造科学研究所・東京大学生産技術研究所客員研究員。

お二人とも、純粋な研究者である。また出版時点でだいぶ高齢である。この2書を選んだ理由は、上記の経歴のほかに出版された時期にある。

①は2007年のIPCC第4次報告書が公表された後の出版であり、

②は2014年のIPCC第5次報告書(これが現時点では最新のもの)の後のものである。

次の表は2018年に公表されたIPCC特別報告書の内容を環境省が発表したものからの抜粋であるが、

1990年のIPCC第1次報告書から2013~2014年の第5次報告書までの評価報告書の内容が纏められている。

これまでのIPCC報告書の要旨(2018年公表の特別報告書・環境省発表より)

前記の2冊の著書は、それぞれこの第4次、および第5次報告書公表の後で出版されており、これらの内容を踏まえたものとなっている。

この2つの著書の二酸化炭素原因説に対する「異論」または「反論」とはどういうものか見ていくと次のようである。

著書①はIPCC第4次報告書の後に出版されたものであるが、地球温暖化は起きていることを認めたうえで、「はしがき」で次のように記している。

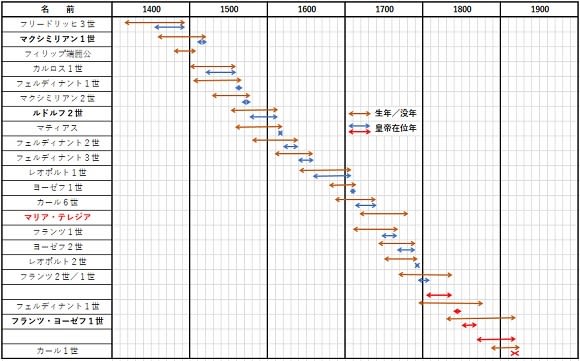

「この本の要約と結論を最初に述べてしまうことにする。それは、現在進行中の温暖化の大部分(約6分の5)は地球の自然変動であり、人類活動により放出された炭酸ガスの温室効果によるのはわずか約6分の1程度である可能性が高いということである。すなわち、現在進行している温暖化の6分の5は、『小氷河期』という比較的寒かった期間(1400~1800年)から地球が回復中のためである。寒い期間からの回復は当然温暖化であり、『小氷河期』は地球上で人類活動に無関係に進行する現象、すなわち自然変動である。この本では、少なくとも自然変動の可能性が十分あり、検討するべきであることを示す。

2007年2月、国際気候変動パネル(IPCC)が発表した報告の要約、『政策立案者のための要約』では、1900年代(20世紀)の中ごろから観測された気温上昇の大部分(most)は人類活動による温室効果ガスによる可能性が極めて高いとしている。したがって、この本の結論は、その『要約』の主張に反するものである。IPCCは小氷河期があったことを十分研究していなかった。はしがきの終わりに、IPCC報告『要約』の原文を載せてある。

筆者がこのように主張できるのは、IPCCの旗印になってきた今から1000年前からの気温の変化の研究結果では、小氷河期が抜け落ちているためである。IPCCの研究によると、地球の気温は1000年からゆるやかに降下してきたが1900年頃突然温暖化に転じたというものである。それを示す図がアイス・ホッケーで使われる棒の形に似ているのでホッケー・スティックというあだ名が付いている。ホッケー・スティックには、約1400から1800年頃まで地球が経験した寒冷期である『小氷河期』が示されていない。第四章で筆者は『小氷河期』からの回復(すなわち温暖化)が1800年頃から始まり現在まで続いていることを示す。現在の温暖化は炭酸ガスが急激に増加し始めた1946年頃に始まったものではない。温暖化は1800年前後から現在まで連続的に進行しているのである。IPCCは彼らの政治目的のため、小氷河期を軽視または無視した。・・・」

「筆者は気候学者ではない。筆者の研究に対して、研究内容には触れず『赤祖父はオーロラ研究の権威ではあるが、気候学の専門家ではない』というコメントをするものがある。しかし筆者は13年間(1986~1999年)にわたって米国唯一の総合的北極圏研究の要点であるアラスカ大学地球物理研究所の所長として、地球温暖化問題はもちろん北極圏の地球科学全般にわたり国際的に研究者を指導し、若手研究者を育成してきた。北極圏では自然変動が極めて顕著であるためである。また、地球温暖化研究については北極圏における気候変動研究の必要性を痛感し、まだこの問題が一般に認識される以前の1988年に、日米協力でこの問題を研究することを文部省(現在の文科省)に提案し、1999年には日米協力で国際北極圏研究センターがアラスカ大学に創設され、7年間その所長を務めてきた。細分化が激しいこの学問を所長として総合的研究とすべく『傍目八目』的立場で指導してきた。さらに米国では大学の研究所と言ってもほとんど独立採算であるので、研究所の進む方向を見誤らないよう、常に世界情勢に注意し、多くの国の人たちに接してきたことも勉強になった。・・・

現在進行中の温暖化と人類活動による炭酸ガスの放出、その温室効果、それに付随する災害などに関する記事は少なくとも過去10年間連日のように発表されている。従って、それらをこの本ではくり返して解説する必要は無いであろう。この本ではその種の議論に反論することを目的とする。読者に『地球温暖化問題についてこんなに異なった見方があるのか』と気づいていただきたい。それでこそ、この学問は進歩できるのである。・・・」

「IPCCの2007年2月パリで発表された『政策立案者のための要約』の第10頁の一部

Most of the observed increase in globally averaged temperatures since the mid-20th century is very likely due to the observed increase in anthropogentic greenhouse gas concentrations.」

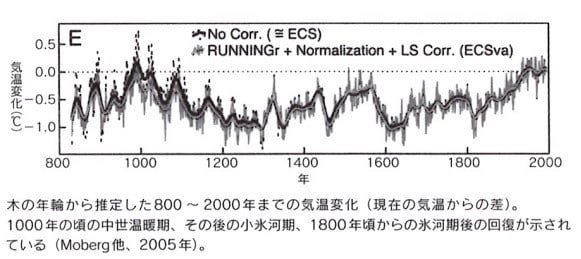

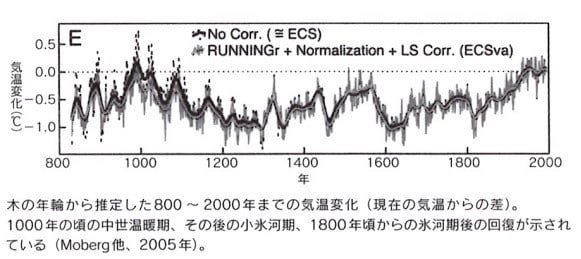

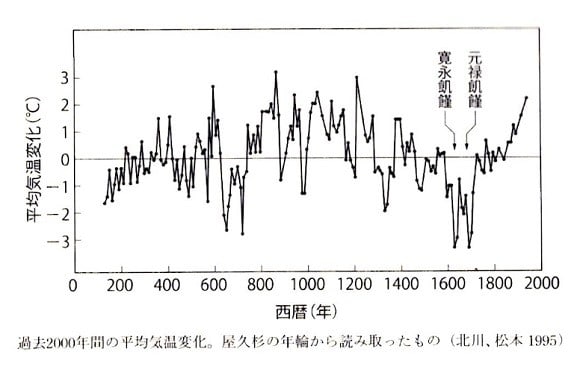

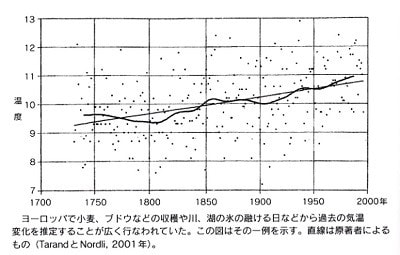

赤祖父博士の主張する「小氷河期」とはどのようなものか。博士は木の年輪から推定した西暦800年から今日までの次の気温変化のグラフでそれを示している。このグラフでは気温は現在の気温からの差として示されていて、現在と同じ程度に暖かかった約1000年前、そしてその後の寒冷化を読み取ることができる。この1400年ごろを中心とした時期を小氷河期としているのである。

木の年輪から推定した800年~2000年までの気温変化(著書①から引用)

次にICPP第5次報告書の後の出版である著書②の内容を見る。「まえがき」で著者の深井博士は次のように書いている。

「二酸化炭素(CO

2)が増えて地球が温暖化している。このままでは大変なことになるから、皆でお金を出し合ってCO

2を減らそう。というわけで国連主導のこのキャンペーンに毎年数10兆円のお金が使われている。だが、待てよ---と私は思う。『これは果たして正しいのだろうか?』

国連機関IPCCが第1次報告書(1990年)でCO

2による地球温暖化を唱え始めてから25年が経過した。しかし、実際に温暖化が起こっていたのは7~8年に過ぎず、その後、世界の平均気温は頭打ちになって、今はむしろ下降傾向にある。・・・それだけではない。国はCO

2による温暖化を防止するという名目で毎年4兆円もの支出をしているが、これは一体どのような論拠があるというのか。CO

2が温暖化の原因であるならば、CO

2濃度は年々増え続けているのに気温が18年間も横ばいであるはずはない。CO

2温暖化論が間違っていることはもはや明らかではないか。

さすがにIPCCも第5次報告書(2014年)で、彼らが頼りにしている気候モデル計算では最近の頭打ちを説明できないことを認めざるを得なかった。ところが、あろうことか、かれらはその欠陥モデルを使って将来CO

2がもたらす気温上昇は確実になったと声高に主張したのだ。第5次報告書に含まれるこの矛盾(作為?)は『政策決定者向け要約』や『統合報告書』を讀んだのではわからず、数千ページに及ぶ本文を読み解いて初めて分かるように書かれているので、『要約』だけしか読まない政策決定者やマスコミは、温暖化の脅威に踊らされることになる。・・・

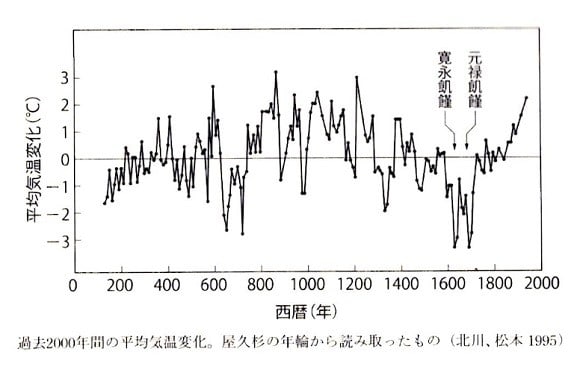

次の図は過去2000年間の気温変化を屋久杉の年輪から読み取った結果である。気温は大きく波打っていて、1000年ごろの温暖期から1600年ごろの寒冷期を経て、現在はまた温暖期に戻ったところである。1000年ごろの温暖期は豊かな平安時代に当たり、寒冷期の江戸時代前半には飢饉が頻発した。・・・

過去2000年間の平均気温変化(著書②から引用)

私は物理学者である。気候学が専門ではないけれども、日本の気候学者・気象学者の大多数がCO

2温暖化ムラに囲い込まれてしまっている現在、むしろ純粋に科学者として物を考えられる得がたい立場にあるのだとおもう。わが国の地球科学者としては、ひとり丸山茂徳だけが古気候学の立場からCO

2温暖化論を強く批判し続けてきたが、その声は温暖化ムラの大声にかき消されがちだった。

IPCCはCO

2温暖化を前提として、それ以外の要因を殊更に軽視してきたのだが、これは科学として邪道である。太古からの気候変動を先入観なしに眺めてみると、それは太陽活動に支配されてきたに違いないと考えられるのだ。これは筆者の独断ではない。多くの太陽研究者は、まさにそのように考えている。

しかし最近、太陽活動は200年ぶりの急激な変化を見せ、そのおかげで太陽と気候の関係も、よりはっきりと見えてきた。・・・

この本はCO

2の温暖化に代わって、こうして新しく開けつつある気候の科学を紹介する。・・・

この本はもちろん一般読者が理解できるように書いたつもりだが、CO

2温暖化論に代わるべき気候科学を紹介するに当たっては、専門化にも通用するような正確な記述に努め、その論拠となる詳しい引用文献リストを付けることにした。・・・」

ここでも、著者は過去2000年間に起きた地球気温の温暖化と寒冷化の変動を示して、現在の温暖化と二酸化炭素濃度との直接的な関係を否定している。

まだ現在のような温度計のなかった、2000年前からの地球の気温を直接求めることはできないが、①でも②でも同様であるが、木の年輪から過去の気温を推定している。そのための誤差や、対象とした木の生育していた地域に限定したデータであることになる。

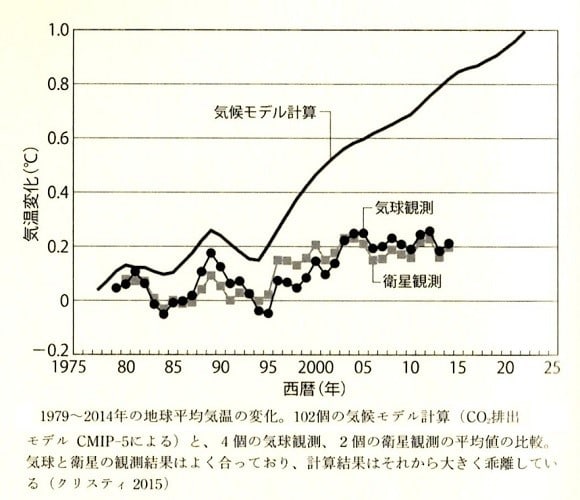

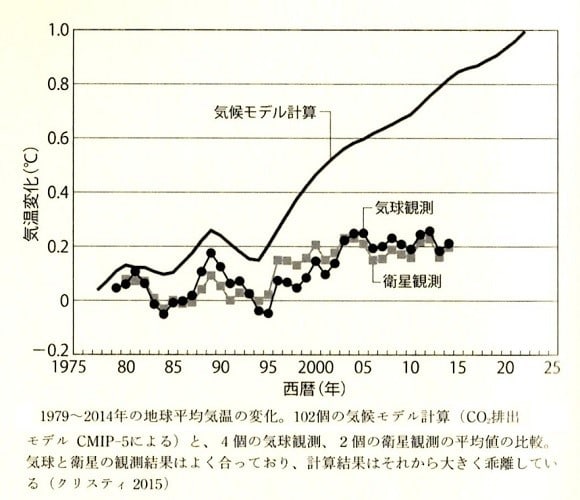

また、②では著者は「地球はもう温暖化していない」という表現を著書の題に用いると共に、本文でもそのように解説している。この点はどうか。著者がその例証に示しているデータは次のようなものである。

1979~2014年の地球平均気温変化(著書②から引用)

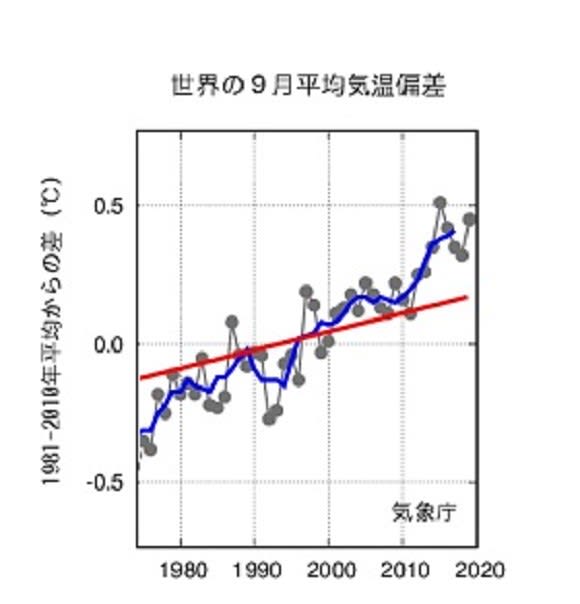

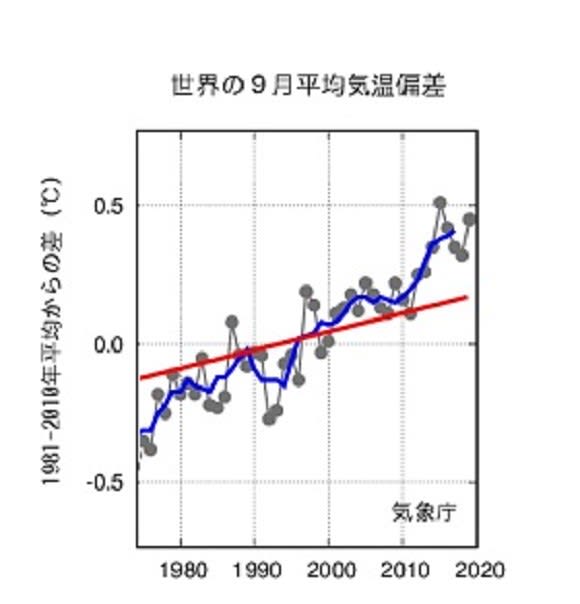

②が出版された時点では確かにこの主張もありうると思うのであるが、その後追加されたデータと共に、現時点までの気温推移を気象庁の資料で見ると、2014年付近で急上昇しているので、「もう温暖化していない」というのは事実とは異なる表現である。地球気温は上昇と停滞・下降を繰り返しながら、不規則にではあるが長期的には上昇を続けているとみるべきであろう。

1975~2019年の地球平均気温変化(気象庁のデータの一部を引用)

さて、そうすると問題の中心は、現在起きているこの地球気温の上昇の原因が、本当に二酸化炭素にあるかどうかに絞られる。この議論をさらに本文から見ていくと以下のようである。

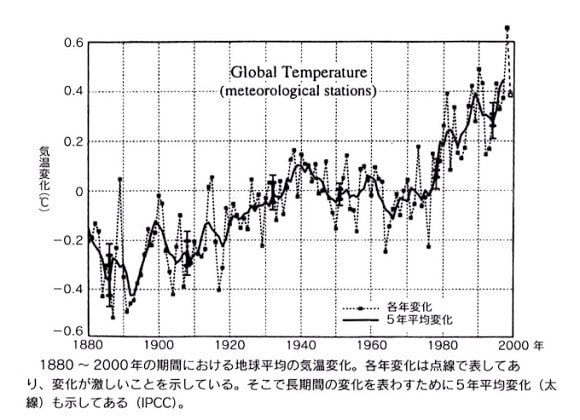

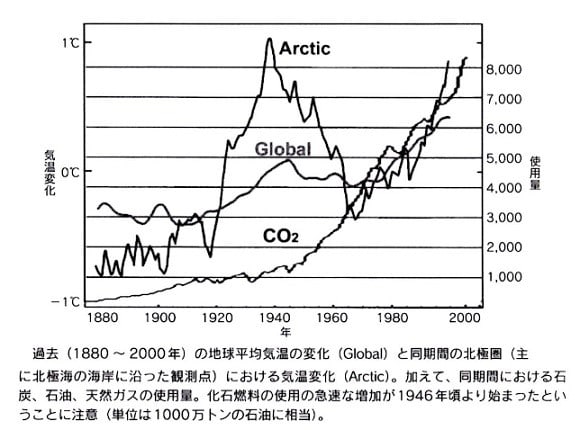

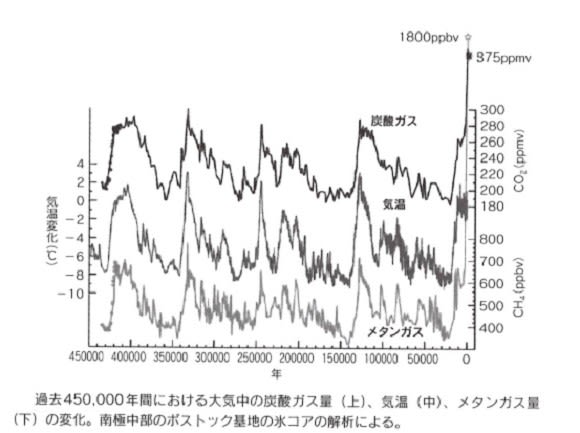

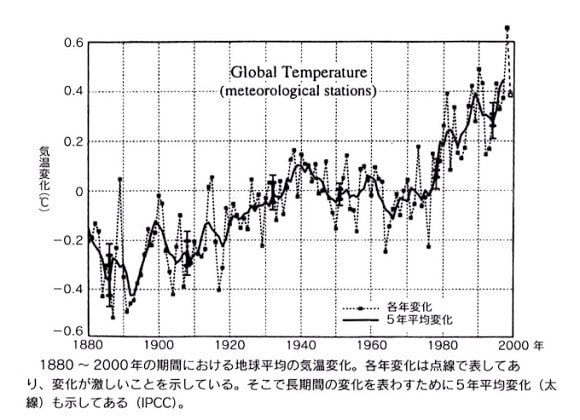

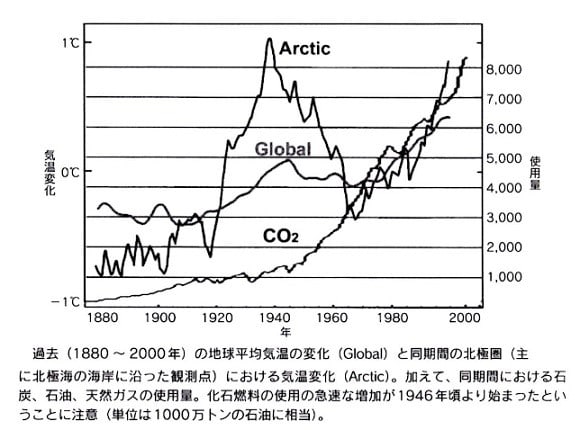

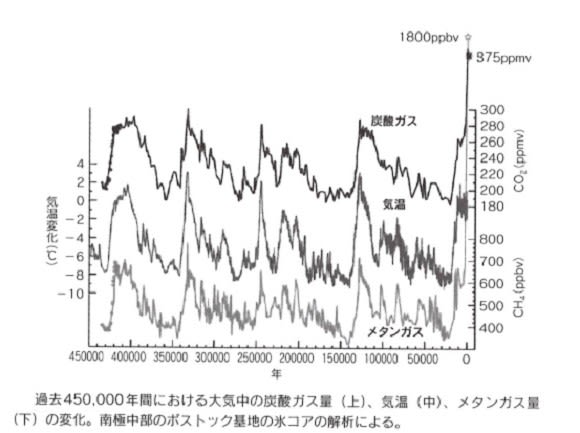

この点について、①では次の様に述べている。その前に、先ず議論に関連する図を3つ示しておく。IPCCが公表している1880~2000年の期間における地球平均の気温変化と、この気温変化に同期間の北極圏の気温変化と、同期間における石炭、石油、天然ガスの使用量変化を書き加えたもの、そして過去450,000年間における大気中の炭酸ガス量(上)、気温(中)、メタンガス量(下)の変化である。

図1.「過去120年の地球の気温変化」(著書①から引用)

図2.気温変化と同期間における石炭、石油、天然ガスの使用量変化(著書①から引用)

図3.過去450,000年間における大気中の炭酸ガス量(上)、気温(中)、メタンガス量(下)の変化(著書①から引用)

先ず①で述べられている二酸化炭素と地球温度の関係。現在から12年前に書かれたものであることに注意して読む必要はあるが、以下引用である。

「IPCCの主張にもかかわらず、現在の温暖化が大部分炭酸ガスによるという確固たる観測事実はないのである。すなわち、現在0.6℃/100年という上昇率の温暖化は起きているが、これが炭酸ガスによるという確実な証拠はないのである。これはIPCCの仮定でしかない。すなわち、IPCCは炭酸ガスという分子は温室効果を起こすことはわかっており、太陽と火山活動の他には気候変動を起こす既知の原因が見当たらないとし、唯一の原因は『炭酸ガスであろう』という仮定をした。そして世界各国の大気物理学者を集め、それを証明しようとしているのである。・・・

・・・地球温暖化問題はまだ純学問的問題であり、そしてまだその幼年期にあり、政治、政策などに持ち込むべきではなかった。さらにIPCCの『政策立案者のための要約』で、現在進行している温暖化の大部分(most)が炭酸ガスの温室効果によるとしているが、一致した見解があるとはいえ、IPCCに参加した2500人の研究者の中でこの『大部分』という言葉に数字をもって示すことのできる者が何人いるであろうか。もともと、温暖化問題が重大問題であれば『大部分』というような漠然とした言葉を使うべきではない。これはIPCCが曖昧であるという証拠である。筆者の知る限りでは数字を示した論文は発表されていない。・・・(序章)」

「図1の正確な数字は別としても、現在地球全体として温暖化が進行していることを否定する学者はほとんどいないであろう。問題はその原因なのである。・・・(第1章)」

「図2でわかることは少なくとも三つある。第一は、炭酸ガス量が急速に増加し始めたのは1946年頃、第二次世界大戦直後であることである。第二は、地球平均気温変化と炭酸ガスの放出量の時間的変化はかなり異なっており、簡単な因果関係が見られないことである。第三は、北極圏では地球平均と似た変化をしているがその変化は地球平均の数倍もあるということである。(第2章)」

「この章の最後で、もう一つ重要な研究結果を述べておく必要がある。過去少なくとも四回くり返した大氷河期において、気温と炭酸ガスの量の変化には非常に良い相関がある(図3)。これは気温上昇が炭酸ガスによるという証拠として広く使われてきた。しかし、ここ数年、気温と炭酸ガスの時間変化についての詳しい研究が始められている。それは炭酸ガス増加が気温に先行したか(すなわち、炭酸ガスの増加が気温上昇を生じたのか)、気温上昇が炭酸ガスに先行したか(すなわち、気温が上昇したために炭酸ガスが増加したのか)、という研究である。

現在南極の氷を使って発表されている研究段階では、気温が約800~1300年ほど先行している結果である。すなわち、炭酸ガスの増加によって気温が上昇したのではなく、気温が上昇したために炭酸ガスが増加したということである。もしこれが確認されれば、たとえ炭酸ガスが温室効果を持っているとしても、炭酸ガスの増加が現在進行している地球温暖化の引き金になったかどうかについては慎重な研究が必要である。(第2章)」

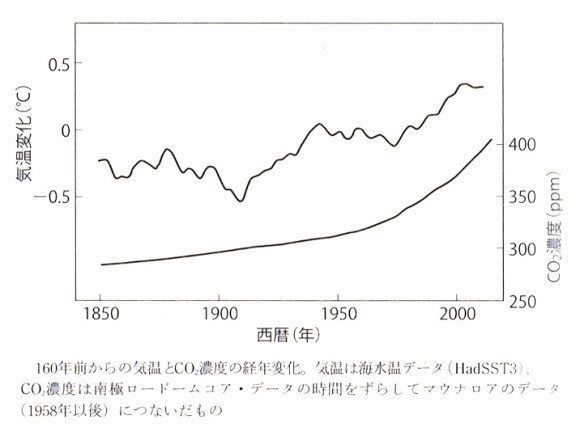

次に②からの引用をみる。著者の深井博士も、短期的に温暖化が停止していることを指摘してはいるものの、地球気温が長期にわたっては全体として右肩上がりになっていることを認めている。その上で次のように述べている。IPCC第5次報告書の後、現在から4年前に発行されたものであるが、大部分で①の主張と同じ内容である。

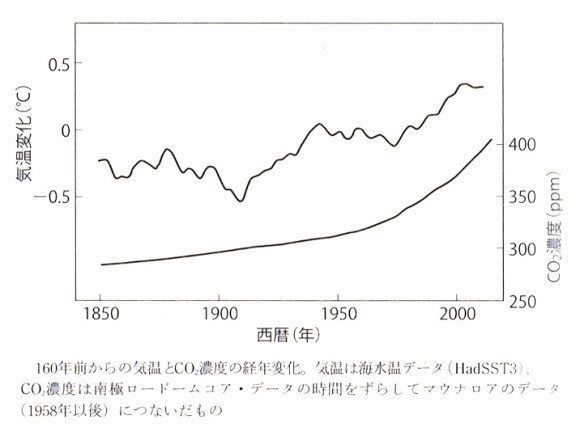

「図4は最近160年間の気温とCO2濃度の変化を比較したものである。CO

2が単調に増え続けているのに対して、気温は全体として右肩上がりにはなっているものの単調に増加しているわけではない。160年のうちで気温が上昇しているのは1900~1940年と1970~2000年の間だけであって、1900年以前と1940~1970年は若干下がり気味、2000年以降はほぼ平らになっている。IPCCはこの全体としての気温上昇をCO

2増加によるものと見なし、気温が上昇していない期間に関してはエアロゾル(大気中を漂う微粒子)の影響などを考慮することで辻褄を合わせようとしたのだ。

図4.最近160年間の気温とCO

2濃度の変化(著書②から引用)

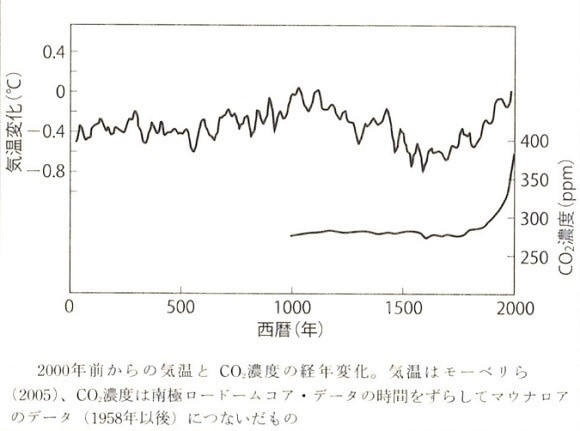

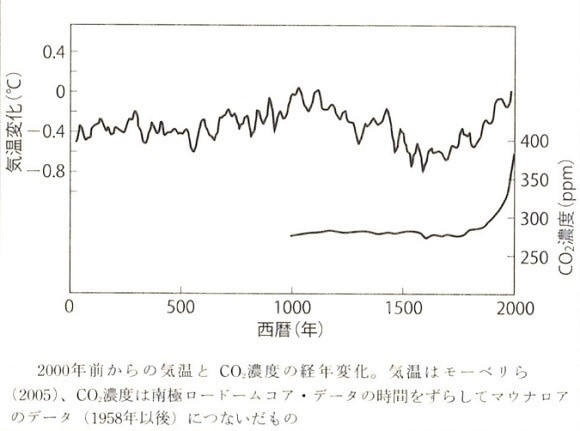

図5は過去2000年間の気温とCO

2濃度の比較である。気温は大きくうねっていて、西暦1000年前後には温暖期(中世温暖期)、1700年前後には寒冷期(小氷河期)が見られる。150年前からの気温上昇は小氷河期からの回復過程に重なっている。CO

2濃度は1958年以降のハワイ・マウナロアでの測定結果に南極氷床ロードームコアから得られたそれ以前のデータを時間軸をずらしてつなぎ込んだものである。CO

2濃度が1850年ごろから増え始めたのは産業革命以後、化石燃料の燃焼によって大気中に排出されたCO

2によるものとされている。その増加は1950年ごろから顕著になって、2013年5月9日に濃度は400ppmを超え、今なお増加し続けている。これに対し、気温はそれ以前から大きく変化していてCO

2との相関は明らかではない。とくに西暦1000年前後の中世温暖期にCO

2 濃度が高かった痕跡が見られないことに注意しておく。

図5.過去2000年間の気温とCO

2濃度の比較(著書②から引用)

大まかに言えば、温暖化は300年前から起こっていたことであって、その主な原因を人為的CO2排出に求めるには無理がある。・・・

約46億年前、地球が現在の大きさになったばかりのころ、それを取り巻く大気はCO2を主成分とする金星大気(CO2:N2≒98:2)とよく似た組成で圧力は約80気圧だったと推定されている。その後、CO2の大部分は石灰岩として沈積し、一部は生物の光合成でO2に変えられて、現在の大気組成(N2:O2:CO2≒80:20:0.04)へと変化してきた。・・・

大切なことは、地球の大気が現在の状態になるまでに80気圧から0.004気圧(400ppm)まで、ほぼ一貫して減り続けてきたこと、そこでは生物が重要な役割を果たしてきた(果たしている)こと、現在の大気は決して最終的な化学平衡状態に到達したわけではなくて、まだ変化し続けていることなどである。(第1章)」

著書①で指摘のあった大氷河期の気温とCO

2 との関係について、7年後に出版されたこの著書②でも触れられている。ここではさらに詳しい検討が加えられていて次のようである。

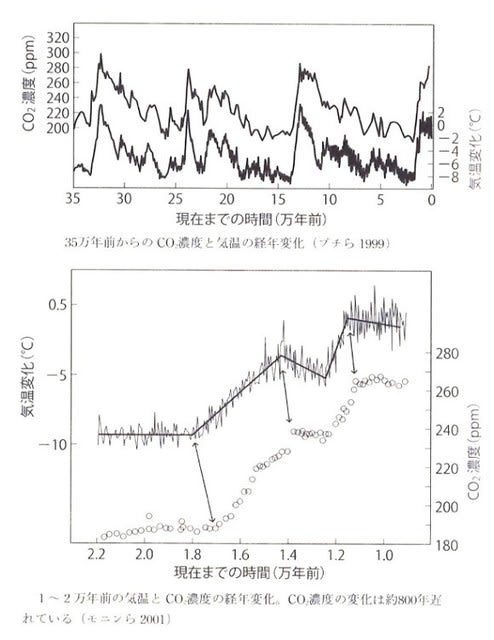

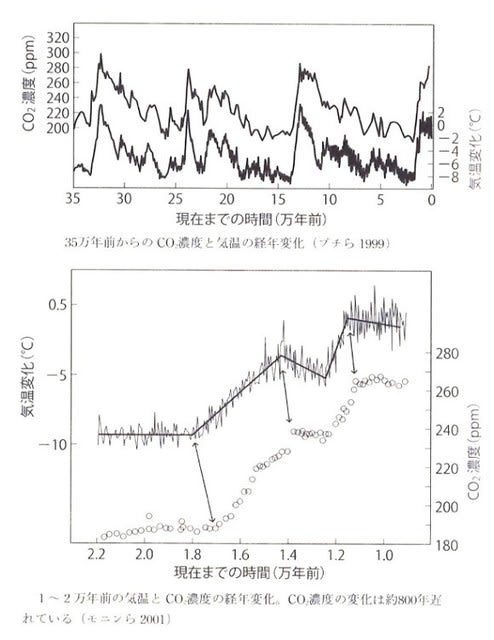

「図6は南極大陸のヴォストークコアから得られた35万年前からの気温とCO

2濃度の比較である。ほとんど同じ形で変動を繰り返しているが、よく見るとCO

2のほうが立ち上がりが少し遅れて、しかも尾を引いていることが分かる。さらに詳しく見るために1~2万年前、氷河期から現在の間氷期移るところを拡大すると(図6下)、CO2は800年ほど遅れて変化していることが見えてくる。同様の遅れは他にもいくつかの場合に観測されていて、CO

2濃度変化の気温からの遅れは800±200年とまとめられている。

その主な原因は海洋中に溶存しているCO

2が、水温上昇で溶解度が下がることによって大気中に放出されるためと理解されている。大切なのは、まず気温が上がり、それに次いでCO

2濃度が上がるという因果関係である。もちろん、こうして増えた大気中のCO

2は気温を上げる作用をもつのだが、少なくともこの時期にはそれが気温を決めているわけではなかったのだ。

気温を変化させる別の自然要因がなくてはならないことになる。・・・(第1章)」

図6.南極大陸のヴォストークコアから得られた35万年前からの気温とCO

2濃度の比較(著書②から引用)

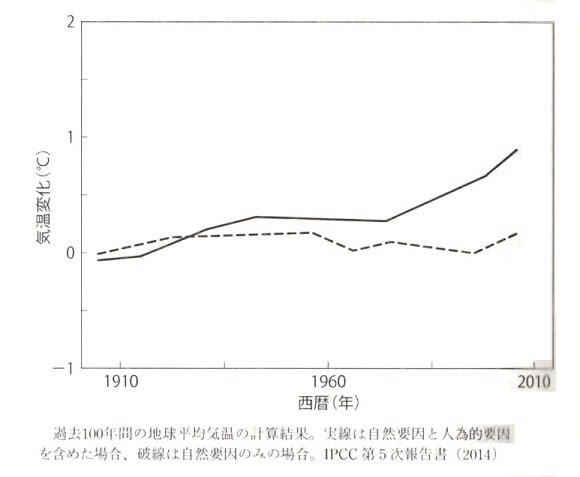

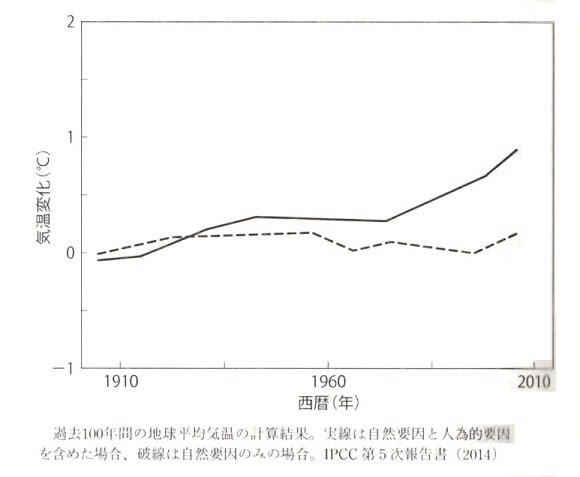

「(IPCC)第5次報告書には、人為的温暖化が重要であるという主張は次のように書かれている。『1951~2010年の間の地表平均温度の上昇のうち、半分以上が温室効果ガスなどの人為的要因によるものである可能性は極めて高い(>95%)。これについての気候モデルによる推定値は観測とほぼ合っている』。その論拠として掲げられているグラフ(図7)を見ると、自然要因だけでは近年の気温上昇を全く説明できないので、この主張はもっとものように思われるだろう。だが、それは自然要因として太陽からの流入熱量変化だけしか考慮していないためなのだ。太陽からの流入熱量変化が小さいことは衛星観測から知られているが、その他の自然要因が働いていないという保証はない。気候モデルの計算結果はコンピュータへの入力によって変わり、その入力は気候変動の要因として何を考えるかによって決まる、図7の結果は、気候変動の主因は人為的なCO

2排出によるもので、変動の自然要因は小さいとする仮定から導かれたものであるから、これを人為的温暖化の論拠とするのは典型的な循環論法である。(第1章)」

図7.過去100年間の地球平均気温の計算結果(著書②から引用)

①、②の2著書の見解は以上見た通りで、現在起きている地球温暖化の主な原因を二酸化炭素に求めるのは間違っていると指摘している。IPCCは二酸化炭素以外に原因となるものは見当たらないとしているのであるが。

そこで次は、もし二酸化炭素以外に温暖化の原因があるとすれば、それは何かということになる。

これまでのIPCC報告書の要旨(2018年公表の特別報告書・環境省発表より)

これまでのIPCC報告書の要旨(2018年公表の特別報告書・環境省発表より)