選挙権を得てから半世紀以上、この間何度投票に出かけてきたか。特別な事情がない限り、選挙が行われれば必ず投票をしてきた。

選挙へのかかわりは、ただただ無党派の有権者として投票するばかりで、特にどなたかを応援するとか、後援会に入会するといったこともなかった。ましてや選挙に立候補するという被選挙権の行使ももちろんない。

昨年から、その選挙へのかかわりに僅かな変化が起きている。選挙の「投票立会人」のお役が回ってきたのである。

昨年は2回その機会があった。7月10日の参議院議員通常選挙と、8月7日の長野県知事選挙であった。そして今年は、年始早々1月22日に町長選挙があった。

これまでも同様であるが、当日は朝7時から夜の7時まで、投票所に詰めることになる。何事も経験してみなければ分からないところがあるもので、12時間じっと座っていることはなかなか大変なことである。途中、トイレ休憩やお茶・おやつの時間、昼食の時間はもちろん設けられていて、4人が交代で席を外すことは認められているのであるが。

投票を終えた方の多くは我々に一礼したり、お疲れ様ですと声をかけていかれるのであるが、これには励まされる。顧みて自身はどうであったか、投票後立会人の方々にねぎらいの声をかけたことがあっただろうかと反省させられるのである。

当然、投票には様々な年齢層の方々が訪れるが、中には杖を突きながらの人や、思うように動かない足を引きずるようにしてゆっくりと部屋に入ってきて、投票を済ませて出ていく方もいる。相当な高齢の方で家族に付き添われ、支えられながらということもあるし、一般用の立ち位置での記入台ではなく、特別に用意された記入台の前で、椅子に腰かけて投票用紙に記入する人もいる。

そうした時には、町から派遣されてきた職員が、投票箱をその方の近くまで運んでいくこともある。

このように、選挙というものは多くの有権者にとり、とても重要な権利の行使と考えられているのであるが、しかし、その一方で投票率は低位安定状態にあることもまた事実である。

さて、1月22日に行われた軽井沢町長選挙の結果は夜九時過ぎに判明し、速報として、新人の土屋みちお氏が現職の藤巻進氏を破り初当選したという結果が軽井沢町のホームページに掲載された。内容は次のようである。

「軽井沢町長選挙開票速報(2023年01月22日 21時13分)

本日執行された軽井沢町長選挙の開票結果をお知らせします。

開票率 100%

投票者数 9,701人

土屋 みちお 3,995票

押金 ようじ 2,452票

藤巻 進 2,599票

下田 しゅうへい 605票

(候補者掲載順は立候補届出順)・・・」

翌日の新聞には次のような、より詳しい記事が掲載された。

「開票結果(年齢は投票日現在)

当 3,995 土屋三千夫 65 無新

2,599 藤巻 進 71 無現

2,452 押金 洋仁 55 無新

605 下田 修平 45 無新

(選管確定)

土屋三千夫

経営コンサルタント

会社社長▷早大商▷

軽井沢町

軽井沢町長に土屋氏 初当選

軽井沢町長選は22日投開票され、無所属新人で経営コンサルタント会社社長の土屋三千夫氏(65)が、いずれも無所属で4選を目指した現職の藤巻進氏(71)と、前町議の押金洋仁氏(55)、建機メーカー社員の下田修平氏(45)の2新人を破って初当選した。当日有権者数は1万7567人。投票率は55.22%(前回44.61%)だった。・・・

土屋氏は・・・あいさつ。まず取り組むべき課題として、新庁舎建設計画の見直しに着手する考えを示した。

藤巻氏は、・・・3期の実績を掲げたが支持が伸びず、

押金氏は町政のわかりやすい情報発信などを主張したが及ばなかった。

下田氏は新庁舎建設の基本設計のキャンセルを訴えたが浸透できなかった。」

今回の軽井沢町長選挙では投票率は上記のとおり前回比で10ポイント強伸びた。それでもまだ低いと思うが、今回投票率が伸びた要因の一つは当選した土屋氏や押金・下田候補が挙げていた新庁舎建設というわかりやすい争点が提示されたことにあったと考えられる。

これまでの3期、町長を務めた藤巻氏が、自身の町長としての仕事の総仕上げといった思いを込めて計画したのが、新庁舎ではないだろうか。町が発行している機関紙「広報かるいざわ」の令和5年1月1日号で、藤巻町長は新庁舎について次のように述べていた。

「建設から54年経過した役場庁舎を建て直します。・・・令和9年春に竣工予定です。庁舎本体の建築工事費ですが、当初は37.5億円を見積もっていましたが、・・その後の資材高騰で現在は50億円と算出されています。・・・また中央公民館、老人福祉センターもなくなりますので、それらに代わる複合施設も時期をずらして整備することになります。これから50年、60年と、二世代、三世代に渡り利用する施設ですので、使用に耐えられる、来庁者が利用しやすい環境配慮型の新庁舎を造らなければなりません。・・・」

新庁舎の建設費に関しては、「議会だより軽井沢」の令和4年7・9月 No.136号(2022.10.25 発行)に、議会の意見と共に他自治体との建設費の比較表が次のように示されていた。

「議会だより軽井沢」令和4年7・9月 No.136号より

これによると、町庁舎改築とそれに伴う周辺施設を取り入れた複合施設建設、別途費用などを含めた総工費は110億円と見積もられる。この数字が話題となり、今回の町長選挙の重要な争点になっていったという経緯がある。

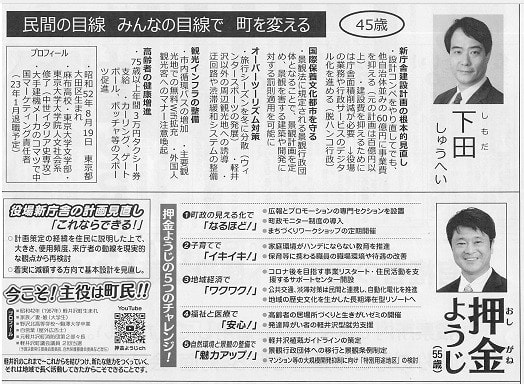

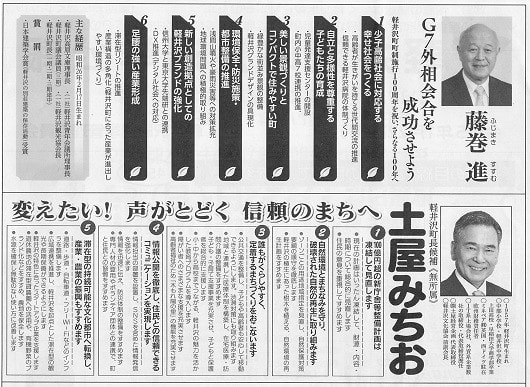

選挙公報から各候補者の主張をみると次のようであった(公報掲載順)。

令和5年1月22日執行 軽井沢町長選挙公報から(軽井沢町選挙管理委員会作成)

ここから新庁舎建設費用に関する部分だけを見ると次のようである。

*下田しゅうへい氏

新庁舎建設計画の根本的見直し

・設計コンペをやり直してでも、他自治体並みの60億円に事業費を抑える

*押金ようじ氏

役場新庁舎の計画見直し

・着実に減額する方向で基本設計を見直し

*藤巻 進氏

記載なし

*土屋みちお氏

100億円超の新庁舎等整備計画は凍結してみなおし

この新庁舎・複合施設の事業に関して地元紙「軽井沢新聞」の11月号(2022.11.10 発行)では基本計画のポイントをまとめ、紹介している。

その中で、「庁舎の計画は誰がどうやって決めているの?」という項があり、次のように記されている。

「基本方針や計画を町総務課が作成し、検討委員会が議論してきた。検討委員会は令和元年に設置され、コンセプトや規模、機能、方針などを協議し、基本方針や基本計画について意見交換や協議・検討を重ねてきた。令和元年12月から令和4年7月まで委員会を8回開催。このほか町議会議員らによる庁舎検討特別委員会でも議論されている。設計案はプロポーザル審査会で決定。7者から選ばれたのが山下設計・三浦慎建築設計室設計共同体で、次点は坂茂設計事務所だった。

・検討委員会のメンバー(18名)

*藤居良夫さん(元信大准教授)

*池田靖史さん(建築家)

*押金洋仁さん(町会議員)

*土屋芳春さん(観光協会長)

ら各団体代表、公募による住民3名

・議員による庁舎検討特別委員会(16名)

*全議員(議長:押金洋仁さん)

・プロポーザル審査委員(8名)

*團 紀彦さん(マスターアーキテクト)

*横島庄治さん(町都市デザイン室参与)

*藤巻 進さん(町長)

*藤居良夫さん

*池田靖史さん

*押金洋仁さん(以上検討委員)

や職員の代表ら。」

藤巻進現町長以外の3人の候補者はいずれも新庁舎(等)の建設費が大きすぎると考え、町長選挙では建設計画の見直しを訴えたのであったが、選挙の結果は上記の通りで、現在の建設計画推進を訴えた藤巻進氏の得票割合は約27%にとどまる厳しい結果になった。

選挙争点のもう一つは軽井沢の自然・景観環境に関するものであった。この点でも3人の新人候補者は現在の軽井沢で進められている開発・建設計画に対して懸念を示していた。

この選挙公報を補う形で、選挙戦が始まる直前の1月11日には候補者4名による公開討論会が開催された。主催者は一般社団法人軽井沢青年会議所である。

会場となった軽井沢町中央公民館 大講堂には大勢の町民が集まり関心の高さを感じさせ、会場は満員の盛況であった。

討論会は司会者があらかじめ用意した5つほどの質問に、各候補者が指名される順に3分以内で答える形で進められ、会場からの質問や候補者間での質疑は認められておらず、粛々と進められた。

この公開討論会の質問内容と似通った「アンケート」に対する、各候補者の回答は地元紙「軽井沢新聞」の臨時特別号 2022/2023 にも掲載された。質問内容は次のようであった。

*問1 町長になって必ずやりたいことは

*問2 軽井沢町の抱える最も大きな課題と、解決のための施策は

*問3 問2の他に、力を入れたい政策は

*問4 移住者増による開発の進行と、自然環境の維持をどう考えるか

*問5 コロナ禍がまもなく3年を迎える 取り組むべき対策は

*問6 開かれた町政にするための具体案は

軽井沢町を巡る環境が大きく変わろうとしている中で行われた今回の町長選、住民の願いを込めた投票により下された選挙結果を受けて、新町長はどのように民意を反映した町政のかじ取りをするのか、また今後町政をつうじてどのように町を変えていくのか、見守りたいと思う。もうすぐ4月には、町政を担うもう一方の主役である町議会議員選挙も予定されている。

貼り出された軽井沢町長選挙ポスターの掲示板(2023.1.19 六本辻で撮影)