以前住んでいた上越市に用があり、妻と一緒に車で出かけた。途中、数か所の「道の駅」に立ち寄り、季節の山菜などを買い求めながらの移動であった。今年、4月20日のことである。

最初に立ち寄ったのは浅間サンライン沿いにある「雷電クルミの里」。ここは江戸時代の名力士「雷電為右エ門(1767-1825)」の生家が近くにあるので、それにちなんだ名前がつけられている。

ここでは、ギョウジャニンニクが店頭に並んでいたので迷わずこれを買った。我が家ではギョウザやハルマキの具材として重要なものだ。見つけると買うようにしていて、冷凍保存をしていつでも食べられるようにしている。自宅の庭にも少しだけ植えているが、まだ収穫をしたことは無く、これは山野草の仲間としての扱いである。

自宅庭に植えているギョウジャニンニク(2017.5.6 撮影)

上信越高速道路のSAでもある「新井・道の駅」ではタラノメ、コシアブラ、コゴミ、フキノトウなどが豊富に販売されていた。タラノメとコシアブラはまだ幼芽の状態で葉が開いていないものや、すでに葉が伸び始めて15cm以上になっている若葉など、やま採りの物にはいろいろな状態のものが混じっている。我々は、6-7cm程度の長さの、まだ葉が伸びていない幼芽のタラノメと10cm程度に伸びたコシアブラとを選んで買った。

最近は軽井沢でもこうした山菜がスーパーの店頭に早々と並んでいて、結構な値段が付いているのだが、これらは栽培品であり野菜と変わらないように思えてあまり買う気がしない。しかし、自然の中で育ったものをこうして見つけると、やはりその季節を味わいたく、買ってみたくなるものだ。実際、「道の駅」などで売られているものの人気は高い。

次の写真は後日、下仁田の「道の駅」で撮影したものである。この時は店頭に出ている商品が少ないこともあって、写真を撮ってしばらくしてもう一度見に行くとすでに売り切れていた。

下仁田の「道の駅」で店頭に並ぶタラノメ(2017.5.6 撮影)

タラノメとコシアブラは山菜の王、女王などと呼ばれるようになっているが、私がタラノメのことを知ったのは、最初の勤務地であった横浜市郊外の研究所でのことであった。同僚のOさんはタラノメ採りの名人で、春になると昼休みに周辺の雑木林に出かけては、たくさんのタラノメを持ち帰ってきて分けてくれた。1974-5年のことで、今とは違ってこのころはまだ都会ではタラノメを知る人はほとんどいなかったように思う。

このOさんはタラノメだけではなく、自然薯(じねんじょ)堀りの名人でもあり、夏に自然薯のツルを見つけるとその根元に麦の種を播いておき、秋になって自然薯や周囲の草などの地上部が枯れたころに行くと、青々とした麦の芽が出ていて目印になるので見つけやすいのだと教えてくれた。

Oさんと、ある時一緒にタラノメ採りに出かけたことがあった。タラノキには鋭いとげがあるので、素手では高いところにある芽をもぎ取ることができない。そこで竿の先に鉤を取り付けたものを用意し、タラノキを見つけるとこの鉤を枝先にひっかけてたぐり寄せ、先端部の芽をもぎ取るのである。木を折ったりしてしまっては翌年から採ることができなくなってしまうため、これを避けるためのマナーだ。

私も自分で採りに行ってみようと思い、当時自宅があった相模原周辺の雑木林に出かけてとげのある木を探し、まだ葉が伸びていないその新芽を採って持ち帰り天ぷらにして食べたことがあった。だが、後で葉の茂ったその木を見ると葉の形が楓のような手のひら型をしていた。どうもタラノキとは違う別の木の芽を食べてしまったようであった。私も家族も中毒を起こすようなことがなかったのは幸いであった。

タラノキはウコギ科の植物で、典型的な陽樹で、道路沿いや川岸、森林の伐採跡地などの開けた場所に群生するとされる。ふつう我々がこうした場所で見かけるのは高さがせいぜい2-3m程度の棒状のものだが、大きいものでは約6mになる。平地から1500m以上の高所にも生え、軽井沢の別荘地や周辺の山地でもときどき見かけることがある。ただ、別荘地の道路沿いに生えているものはたいてい芽を何度も摘まれているようで、立ち枯れているものも多い。

私が間違って食べてしまった、あの木は、今になってみれば、タラノキと同じくウコギ科のハリギリであったのだろうと思う。一応、若葉は食用になるとされている。

コシアブラの方は、タラノメよりもずっと後になって知った。広島県三次市の工場に赴任していた1994-5年ころのことで、外注工場の一つが毎年春にバーベキューパーティーを開き、取引先の我々一同を招待してくれていた。その時にイノシシ肉のバーベキューなどと共に出された山菜天ぷらの主役がコシアブラであった。従業員が朝早く出かけて採ってきたものだと教えてもらったのだが、高い木の枝先にあるのだと言うだけで、どのくらいの高さのどんな木なのか詳細についてはこの時は判らなかった。

最近も、春にてんぷら店でフキノトウと共にタラノメやコシアブラを食べさせてもらうこともあるが、いつもほんの少しだけという状態である。

一昨年春、妻の友人Mさんの畑に出かけた時、Mさんの弟で群馬県庁に勤めているYさんが、趣味で山菜採りをしているということが判り、タラノメとコシアブラの話になった。この時、「おなか一杯コシアブラを食べてみたい!」と言う妻に、Yさんは「来年はその夢はかないますよ」と約束してくれた。

そして、翌年約束通り大量のコシアブラとタラノメを採って持ってきてくださった。連日の山菜攻めになり、妻の夢がかなったことは言うまでもない。

軽井沢に移住してからも、コシアブラの木がどのような姿をしているのかまだ判らなかった。ある時、小諸の植木市でコシアブラの苗木を売っているところに出会い、早速一株買い求めて庭の一角に植えた。1mほどの高さの株立ちのもので、数本の幹が根元から枝先まで7mm程度のほぼ一定の太さで棒状に立ち上がっている。木肌は白っぽいものである。知っている人に聞くと、山中でもこの木肌の白さを頼りにコシアブラを見つけるそうである。

このコシアブラも、タラノキと同様ウコギ科・ウコギ属の植物であり、ウコギ属のなかでは別格で、高さ15m、直径50cmに達するという。買い求めたこのひょろっとした木が、いつか十数mとはいかないまでも、大きく成長してたくさんの幼芽をつけてくれるのかと思うと楽しみであるが、今のところ何とも頼りない姿をしているし、今年出てきた新芽も弱々しいものだ。同様に、植木市で買い求めたタラノキはすでに大きく葉を茂らせているのに比べると心配になる。

庭に植えているタラノキの芽吹き(2017.5.6 撮影)

大きく葉を広げた最近のタラノキ(2017.5.25 撮影)

新芽が出始めた、庭のコシアブラの枝先(2017.5.6 撮影)

特徴のある5枚の葉を広げたコシアブラ(2017.5.25 撮影)

コシアブラを庭に植えてからは、5枚ある葉や枝の出方にも独特のものがあることが判り、木肌の様子と合わせて、山中でも見分けられるようになった。そんなわけで、最近は別荘地やその周辺の山に行っても妻はコシアブラをすぐに見つけることができるようになっている。2mほどの高さに成長した木も時々見かけるが、タラノキ同様、手の届きやすいところの芽は大抵もぎ取られていて、木の一部が枯れているものもある。

まだ大木に成長したコシアブラに出会ったことはないが、慣れた人はどうやら木にはしごをかけて高いところの芽を採っているようだ。

4月20日に上越に出かけたときに、懐かしさもあってスキー発祥の地として知られる金谷山に立ち寄ったのだが、尾根筋を歩いている時、すでにコシアブラには目ざとくなっている妻は次々とコシアブラの木を見つけた。4-5m程度の高さの木がほとんどであった。

上越市で見かけたコシアブラの木(2017.4.20 撮影)

よく出かけていた場所であり、こんなに身近なところに、たくさんのコシアブラの木があったとは意外であったが、私が上越に住んでいたころにはまだ今のようには関心を持っていなかったのでやむを得ない。

タラノメ採り名人のOさんからはコシアブラのことを聞いた記憶はないが、彼ならきっとすぐにコシアブラも見つけて採ってくれることだろうと思う。今度はこちらからOさんを誘ってコシアブラ採りに行ってみたいところであるが、このOさんはすでに数年前に亡くなってしまっている。

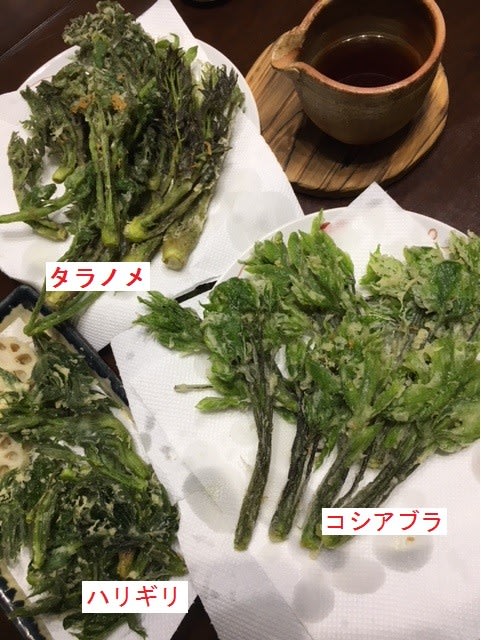

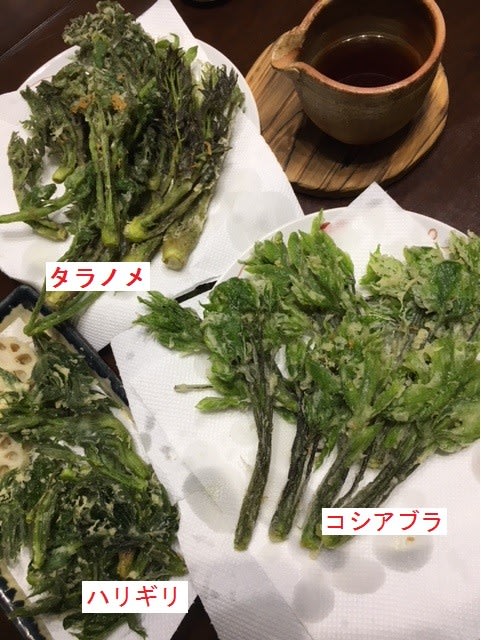

道の駅で買ったタラノメ、コシアブラなどのてんぷら(2017.4.20 撮影)

(2019.5.10 追記)

最近、上田市郊外の「道の駅」に、タラノメやコシアブラなどの山菜を求めて出かけた時に、思いがけないものが売られているのに気がついた。かつて私がタラノメと間違って採ったことのある「ハリギリ」であった。これまで各地の道の駅で山菜を買ってきているが、ハリギリに出会ったのは今回が初めてであった。もう40年ほど前のことなので、私が採って食べた時の味はすっかり忘れているので、懐かしくなり一パック買って帰り、その日の夕食時にタラノメとコシアブラと共にてんぷらにしていただいた。味は、コシアブラより更にアクの強いものであった。

その時の写真が次のものである。

山菜の王・タラノメ、女王・コシアブラと王子・ハリギリのてんぷら(2019.5.8 撮影)

(完)

最初に立ち寄ったのは浅間サンライン沿いにある「雷電クルミの里」。ここは江戸時代の名力士「雷電為右エ門(1767-1825)」の生家が近くにあるので、それにちなんだ名前がつけられている。

ここでは、ギョウジャニンニクが店頭に並んでいたので迷わずこれを買った。我が家ではギョウザやハルマキの具材として重要なものだ。見つけると買うようにしていて、冷凍保存をしていつでも食べられるようにしている。自宅の庭にも少しだけ植えているが、まだ収穫をしたことは無く、これは山野草の仲間としての扱いである。

自宅庭に植えているギョウジャニンニク(2017.5.6 撮影)

上信越高速道路のSAでもある「新井・道の駅」ではタラノメ、コシアブラ、コゴミ、フキノトウなどが豊富に販売されていた。タラノメとコシアブラはまだ幼芽の状態で葉が開いていないものや、すでに葉が伸び始めて15cm以上になっている若葉など、やま採りの物にはいろいろな状態のものが混じっている。我々は、6-7cm程度の長さの、まだ葉が伸びていない幼芽のタラノメと10cm程度に伸びたコシアブラとを選んで買った。

最近は軽井沢でもこうした山菜がスーパーの店頭に早々と並んでいて、結構な値段が付いているのだが、これらは栽培品であり野菜と変わらないように思えてあまり買う気がしない。しかし、自然の中で育ったものをこうして見つけると、やはりその季節を味わいたく、買ってみたくなるものだ。実際、「道の駅」などで売られているものの人気は高い。

次の写真は後日、下仁田の「道の駅」で撮影したものである。この時は店頭に出ている商品が少ないこともあって、写真を撮ってしばらくしてもう一度見に行くとすでに売り切れていた。

下仁田の「道の駅」で店頭に並ぶタラノメ(2017.5.6 撮影)

タラノメとコシアブラは山菜の王、女王などと呼ばれるようになっているが、私がタラノメのことを知ったのは、最初の勤務地であった横浜市郊外の研究所でのことであった。同僚のOさんはタラノメ採りの名人で、春になると昼休みに周辺の雑木林に出かけては、たくさんのタラノメを持ち帰ってきて分けてくれた。1974-5年のことで、今とは違ってこのころはまだ都会ではタラノメを知る人はほとんどいなかったように思う。

このOさんはタラノメだけではなく、自然薯(じねんじょ)堀りの名人でもあり、夏に自然薯のツルを見つけるとその根元に麦の種を播いておき、秋になって自然薯や周囲の草などの地上部が枯れたころに行くと、青々とした麦の芽が出ていて目印になるので見つけやすいのだと教えてくれた。

Oさんと、ある時一緒にタラノメ採りに出かけたことがあった。タラノキには鋭いとげがあるので、素手では高いところにある芽をもぎ取ることができない。そこで竿の先に鉤を取り付けたものを用意し、タラノキを見つけるとこの鉤を枝先にひっかけてたぐり寄せ、先端部の芽をもぎ取るのである。木を折ったりしてしまっては翌年から採ることができなくなってしまうため、これを避けるためのマナーだ。

私も自分で採りに行ってみようと思い、当時自宅があった相模原周辺の雑木林に出かけてとげのある木を探し、まだ葉が伸びていないその新芽を採って持ち帰り天ぷらにして食べたことがあった。だが、後で葉の茂ったその木を見ると葉の形が楓のような手のひら型をしていた。どうもタラノキとは違う別の木の芽を食べてしまったようであった。私も家族も中毒を起こすようなことがなかったのは幸いであった。

タラノキはウコギ科の植物で、典型的な陽樹で、道路沿いや川岸、森林の伐採跡地などの開けた場所に群生するとされる。ふつう我々がこうした場所で見かけるのは高さがせいぜい2-3m程度の棒状のものだが、大きいものでは約6mになる。平地から1500m以上の高所にも生え、軽井沢の別荘地や周辺の山地でもときどき見かけることがある。ただ、別荘地の道路沿いに生えているものはたいてい芽を何度も摘まれているようで、立ち枯れているものも多い。

私が間違って食べてしまった、あの木は、今になってみれば、タラノキと同じくウコギ科のハリギリであったのだろうと思う。一応、若葉は食用になるとされている。

コシアブラの方は、タラノメよりもずっと後になって知った。広島県三次市の工場に赴任していた1994-5年ころのことで、外注工場の一つが毎年春にバーベキューパーティーを開き、取引先の我々一同を招待してくれていた。その時にイノシシ肉のバーベキューなどと共に出された山菜天ぷらの主役がコシアブラであった。従業員が朝早く出かけて採ってきたものだと教えてもらったのだが、高い木の枝先にあるのだと言うだけで、どのくらいの高さのどんな木なのか詳細についてはこの時は判らなかった。

最近も、春にてんぷら店でフキノトウと共にタラノメやコシアブラを食べさせてもらうこともあるが、いつもほんの少しだけという状態である。

一昨年春、妻の友人Mさんの畑に出かけた時、Mさんの弟で群馬県庁に勤めているYさんが、趣味で山菜採りをしているということが判り、タラノメとコシアブラの話になった。この時、「おなか一杯コシアブラを食べてみたい!」と言う妻に、Yさんは「来年はその夢はかないますよ」と約束してくれた。

そして、翌年約束通り大量のコシアブラとタラノメを採って持ってきてくださった。連日の山菜攻めになり、妻の夢がかなったことは言うまでもない。

軽井沢に移住してからも、コシアブラの木がどのような姿をしているのかまだ判らなかった。ある時、小諸の植木市でコシアブラの苗木を売っているところに出会い、早速一株買い求めて庭の一角に植えた。1mほどの高さの株立ちのもので、数本の幹が根元から枝先まで7mm程度のほぼ一定の太さで棒状に立ち上がっている。木肌は白っぽいものである。知っている人に聞くと、山中でもこの木肌の白さを頼りにコシアブラを見つけるそうである。

このコシアブラも、タラノキと同様ウコギ科・ウコギ属の植物であり、ウコギ属のなかでは別格で、高さ15m、直径50cmに達するという。買い求めたこのひょろっとした木が、いつか十数mとはいかないまでも、大きく成長してたくさんの幼芽をつけてくれるのかと思うと楽しみであるが、今のところ何とも頼りない姿をしているし、今年出てきた新芽も弱々しいものだ。同様に、植木市で買い求めたタラノキはすでに大きく葉を茂らせているのに比べると心配になる。

庭に植えているタラノキの芽吹き(2017.5.6 撮影)

大きく葉を広げた最近のタラノキ(2017.5.25 撮影)

新芽が出始めた、庭のコシアブラの枝先(2017.5.6 撮影)

特徴のある5枚の葉を広げたコシアブラ(2017.5.25 撮影)

コシアブラを庭に植えてからは、5枚ある葉や枝の出方にも独特のものがあることが判り、木肌の様子と合わせて、山中でも見分けられるようになった。そんなわけで、最近は別荘地やその周辺の山に行っても妻はコシアブラをすぐに見つけることができるようになっている。2mほどの高さに成長した木も時々見かけるが、タラノキ同様、手の届きやすいところの芽は大抵もぎ取られていて、木の一部が枯れているものもある。

まだ大木に成長したコシアブラに出会ったことはないが、慣れた人はどうやら木にはしごをかけて高いところの芽を採っているようだ。

4月20日に上越に出かけたときに、懐かしさもあってスキー発祥の地として知られる金谷山に立ち寄ったのだが、尾根筋を歩いている時、すでにコシアブラには目ざとくなっている妻は次々とコシアブラの木を見つけた。4-5m程度の高さの木がほとんどであった。

上越市で見かけたコシアブラの木(2017.4.20 撮影)

よく出かけていた場所であり、こんなに身近なところに、たくさんのコシアブラの木があったとは意外であったが、私が上越に住んでいたころにはまだ今のようには関心を持っていなかったのでやむを得ない。

タラノメ採り名人のOさんからはコシアブラのことを聞いた記憶はないが、彼ならきっとすぐにコシアブラも見つけて採ってくれることだろうと思う。今度はこちらからOさんを誘ってコシアブラ採りに行ってみたいところであるが、このOさんはすでに数年前に亡くなってしまっている。

道の駅で買ったタラノメ、コシアブラなどのてんぷら(2017.4.20 撮影)

(2019.5.10 追記)

最近、上田市郊外の「道の駅」に、タラノメやコシアブラなどの山菜を求めて出かけた時に、思いがけないものが売られているのに気がついた。かつて私がタラノメと間違って採ったことのある「ハリギリ」であった。これまで各地の道の駅で山菜を買ってきているが、ハリギリに出会ったのは今回が初めてであった。もう40年ほど前のことなので、私が採って食べた時の味はすっかり忘れているので、懐かしくなり一パック買って帰り、その日の夕食時にタラノメとコシアブラと共にてんぷらにしていただいた。味は、コシアブラより更にアクの強いものであった。

その時の写真が次のものである。

山菜の王・タラノメ、女王・コシアブラと王子・ハリギリのてんぷら(2019.5.8 撮影)

(完)