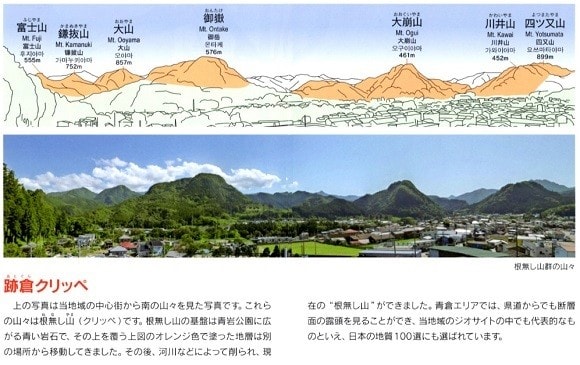

下仁田町自然史館員さんの勧めもあり、前回三波石(3/4)で紹介したクリッペに関する大地の運動の痕跡を、今回の中央構造線見学に加えることにして、順次現地を訪問した。場所はすべて下仁田町の南部にあり、次の地図に示されているが(ジオサイト番号とは異なっている)、下線を引いた、⑪の跡倉クリッペのすべり面、⑫の大桑原のしゅう曲、⑬の宮村の逆転層と、番号のついていない跡倉れき岩の4か所である。

下仁田町のジオサイトを示す地図(下仁田町パンフレットより)

最初に見学したのは、下仁田町自然史館とは道路を挟んで反対側にある「跡倉クリッペのすべり面」で、駐車場に車を停めたまま徒歩で現地に向かった。

この動いてきた地層のすべり面の痕跡「跡倉クリッペのすべり面」についてのパンフレットの説明は次のようである。「跡倉クリッペのすべり面の中で、最も大規模な露頭です。この露頭ではクリッペを構成する地層が動いた時の痕跡に触れることができます。」

阪神淡路大震災時の断層を見たことがあるが、すべり面は驚くほどきれいな平面を見せる。今回、この露頭も同様に直線的な断面を見せていた。すべり面の長さや幅の全体像をこの露頭から推定することは困難であるが、ある時、一気に地層が滑ることで、こうした直線的な地層の痕跡を残したのであろうと思われた。

「跡倉クリッペのすべり面」のジオサイト標識⑲(2021.4.20 撮影)

青倉川の対岸に「跡倉クリッペのすべり面」が見える(2021.4.20 撮影)

「跡倉クリッペのすべり面」(2021.4.20 撮影)

「跡倉クリッペのすべり面」(2021.4.20 撮影)

見学した後、一旦町の中心部方向に少し戻り、主要地方道下仁田上野線(県道45号線)沿いにある3カ所を訪れた。

この時、走っていて、この道路が上野村に繋がることを知った。上野村はあの1985年8月12日に、日航機123便が墜落した御巣鷹の尾根のある場所である。知ってはいたものの意外に軽井沢に近かったことをあらためて認識したのであった。

さて、次の目的地「大桑原のしゅう曲」は45号線沿いにジオサイト㉓の標識があり、場所は容易に確認できた。案内に従って細い道路を入っていくと木工所があるが、ここの職員に聞き詳しい場所を確認できた。木工所脇には見学者用の駐車スペースがあり、車を停めることができる。

「大桑原のしゅう曲」のジオサイト標識㉓とその脇にある駐車スペース(2021.4.20 撮影)

このしゅう曲についてはパンフレットに次の説明がある。「クリッペを構成する地層が、移動時の運動によってV字型に大きく折れ曲がった様子が確認できます。」

「大桑原のしゅう曲」が左端に見える(2021.4.20 撮影)

「大桑原のしゅう曲」(2021.4.20 撮影)

「大桑原のしゅう曲」の右側に見られる三波石塊(2021.4.20 撮影)

次の見学先「宮室の逆転層」は県道をさらに進んだところにある。ここには広い駐車場が用意されているが、現地はこの駐車場からやや離れた場所にある。案内通りに進み、南牧川にかかる万年橋を渡り河原に下りることができる。

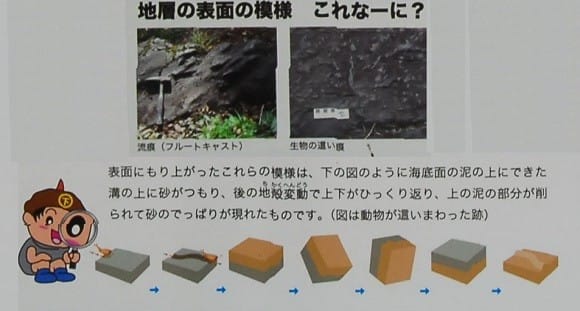

パンフレットの「宮室の逆転層」の説明には「クリッペを構成する地層が大きな地殻変動で地層の上下がさかさまになった様子が見られます。」とあり、ここには記されていないが現地の案内板によるとこの逆転層には生物の這い跡が痕跡として残されているという。

45号線沿いにある「宮室の逆転層」の駐車場(2021.4.20 撮影)

現地近くの「宮室の逆転層」のジオサイト標識⑳(2021.4.20 撮影)

万年橋の上から見た「宮室の逆転層」の全体(2021.4.20 撮影)

万年橋のたもとにある「宮室の逆転層」の説明板(2021.4.20 撮影)

「宮室の逆転層」(2021.4.20 撮影)

「宮室の逆転層」にみられる生き物が動いた跡(2021.4.20 撮影)

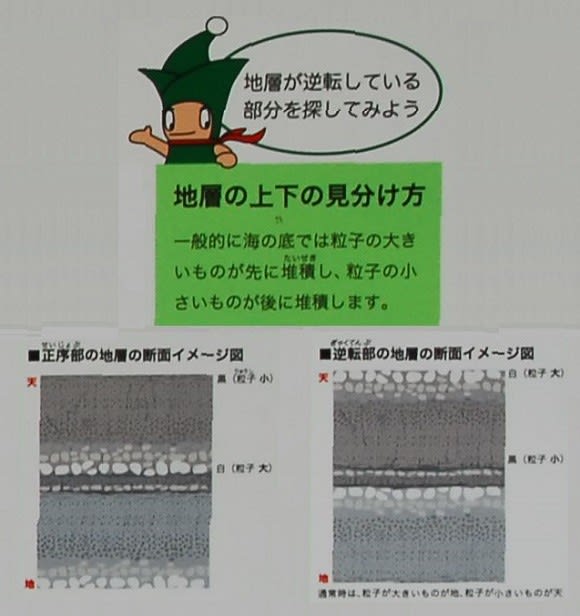

地層の逆転といっても、見てすぐにそれと判るわけではない。地層の上下の見わけ方を理解しなければならない。

先の説明パネルの右端には次のような説明があった。地層の上下は粒子の大きさで見わけるという。正しい順序で積み重なった地層を正序部と呼ぶが、次の写真で左側がその正序部が2層積み重なった図である。

この地層が大地の運動により、褶曲しさらには折り重なって上下が反転した部分が逆転部である。逆転部では粒子の大きいものが上部に来て、天地が逆転している。

逆転層を見分ける方法を示した説明板の部分(2021.4.20 撮影)

海底の泥の上を生物が這いまわり、溝を形成したところに砂がつもり、後の地殻変動で逆転層が形成されて上下が反転し、上の泥の部分が削られて砂の表面のでっぱりが現れることがある。これが生物の這い跡を示す痕跡とされている。

生物の這い跡が逆転層の表面に現れる様子を示した説明板の部分(2021.4.20 撮影)

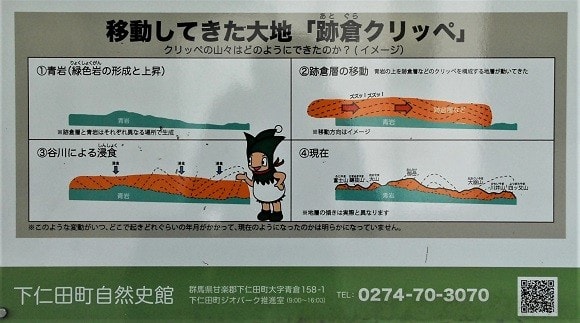

前回示したクリッペの山々ができる様子が、ここの説明板に示されていたので、改めて紹介する。

元は別々の場所で生成した三波川変成層と跡倉層であるが、三波川変成層が海底から隆起したところに跡倉層が横方向にすべり上に乗る形になる。その跡倉層が、河川の浸食により削られて谷を形成し、残された部分がいくつもの山地を形成する、という説明である。

現地説明板に示されているクリッペの山々ができる様子(2021.4.20 撮影)

なかなか丁寧な解説で、クリッペの示す挙動がよく理解できるものとなっている。

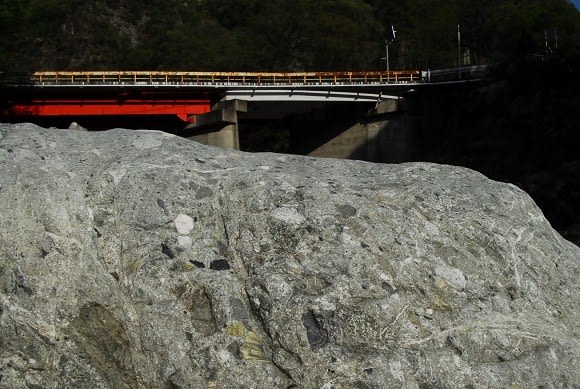

最後に、帰路に立ち寄って見学したのは、「跡倉れき岩」である。ここには駐車場がなく、道路わきに停めるしかないようであったが、我々は近くにある自販機を設置している商店にお願いして車を停めさせてもらった。

坂道を降りて河原に出ると、あたりの岩はほとんどが礫岩であった。この岩盤は、固い礫岩が川の流れで浸食され、表面が良く磨かれているため礫の入り方や礫の種類をよく観察でき、昔から多くの研究者が訪れる地質の名所であるという。以下現地の写真を見ていただく。

川の対岸側から見た「跡倉れき岩」の地層(2021.4.20 撮影)

表面が磨かれ平滑になっているれき岩(2021.4.20 撮影)

れき岩表面の様子 1/2(2021.4.20 撮影)

れき岩表面の様子 2/2(2021.4.20 撮影)

以前、三波石峡に行った時に、妻が礫岩があると言って指さしたものをよく見ると、鉄筋が入っていてコンクリート片であることが解り、近くにあるダムの工事現場から出たものではないかということになり、笑い話になったことがあったが、ここのれき岩は間違いなく本物である。

ところが、現地で撮影した写真には次のようなものが含まれていた。当日は何気なく撮影したもので、詳しく観察しなかったので鉄筋などが含まれているかどうかの確認はしていない。

ちょっと怪しげなれき岩風の岩石(2021.4.20 撮影)

撮影は間違いなく現地のもので、前後の写真は次のようである。

撮影No.598(2021.4.20 撮影)

撮影No.599(2021.4.20 撮影)

撮影No.600(2021.4.20 撮影)

果たしてこれが本物のれき岩なのか、コンクリート片なのか今となっては私には判断がつかないでいる。

さて、最後に本題からそれた話になったが、4回にわたり三波石とその産地周辺の地層に関して紹介した。

言葉は知っているものの余り身近な存在ではなかった中央構造線と、その周辺にのみ見られるという三波石が意外にすぐ近くにあることを実感する小さな旅であった。