新しく始める仕事の関係で、このところ軽井沢警察署の生活安全課にときどき出かけている。先日、先方から電話があり、お願いしてあった品物を受け取りに出かけた時、警察署の建物に沿った狭い地面にフキノトウが生えているのに気づいた(下の写真は後日改めて行き、撮影したもの)。

軽井沢はまだ冬枯れの中にあり、自宅庭にもまだ去年の落ち葉が積もったままになっているが、2月上旬には溶け残っていた雪の中から名前通りスノードロップが芽を出して、小さな花を付け、それが寒さのせいか今もまだ咲き続けているし、陽だまりにはオオイヌノフグリが咲き始めている。3月に入ると、群馬県にある妻の友人の畑脇から移植したフクジュソウも咲き始めた。

そろそろ、軽井沢にも春の兆しが見えてきたという感じでやはりうきうきとしてくる。

軽井沢警察署の建物の脇に芽を出したフキノトウ(2018.3.12 撮影)

同上(2018.3.12 撮影)

2月上旬に咲き始めた自宅庭のスノードロップ(2018.3.14 撮影)

自宅庭のフクジュソウ(2018.3.14 撮影)

昨年は妻の友人のMさんからのお誘いでフキノトウを摘みに、群馬県の畑に出かけてきた。畑の脇に大きな栗の木が4本並んでいるが、その樹下一面に春になるとフキノトウが芽を出す。これを摘ませてもらう。摘んできたこのフキノトウをフキミソや天ぷらなどにしていただいたのであった。

「軽井沢でフキノトウが出始めたのだから、群馬の畑ではもう盛りを過ぎてしまったかなあ」。

「友人のMさんも、我々が今年は新たに仕事を始めるのを知っていて、忙しいだろうからと気遣ってフキノトウ摘みの連絡をしてこなかったのかなあ」などと妻と話し合っていたところ、その友人のMさんから電話がかかり、「フキノトウを収穫したから送った」とのことであった。

「我々の会話、Mさんに聞こえていたようだね!?」ということになった。

翌日届いたフキノトウには2種類あった。一つは昨年我々も摘んだMさんの畑脇のもので、もう一つはこの畑のすぐ隣に住むMさんのいとこが販売用に栽培しているものであった。仮にこれらを天然品、栽培品と名前を付けて区別することにする。一見してその違いが判るもので、栽培品は一回り以上大きい。

Mさんから届いたフキノトウ・天然品(2018.3.11 撮影)

Mさんから届いたフキノトウ・栽培品(2018.3.11 撮影)

ことしもフキミソを作ることにして、さっそく準備にかかった。昨年作った時のレシピを探し出して確認したが、大きく分けて二通りの方法がある。根部分を切り落とし、汚れた葉を取り除いて、水洗いするところまでは共通であるが、その後すぐに細かく切り刻んで使うものと、2分間ほど茹でてから刻んで使う方法とがある。

下茹でしないと、刻んでいる間にも変色していくので、これを嫌う場合や、茹でると苦みがすくなくなるようなので、苦みの苦手な場合は茹でてからということになる。昨年は下茹でしないで作業を進めたので、今年は軽く茹でてから刻む方法を選び、2種類のフキノトウの食べ比べをするために、天然品と栽培品とを別々に作ることにした。

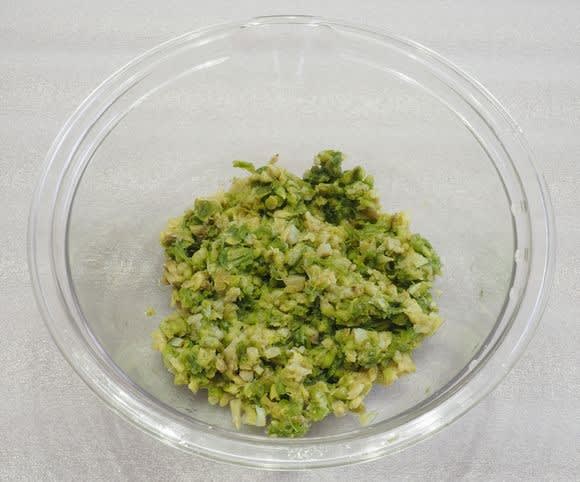

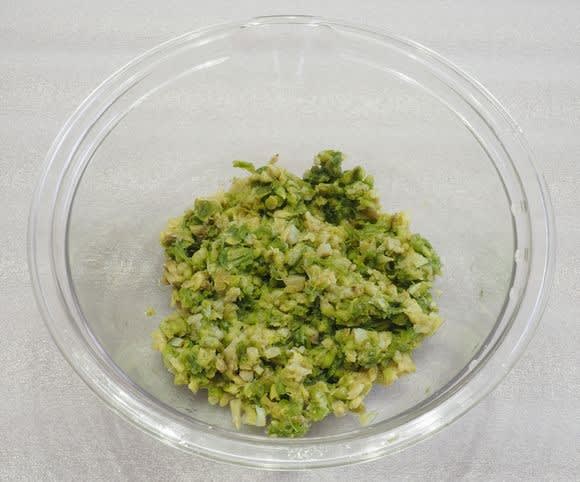

フキノトウを刻んだところ・天然品(2018.3.11 撮影)

フキノトウを刻んだところ・栽培品(2018.3.11 撮影)

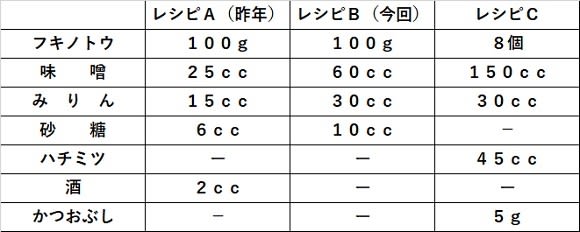

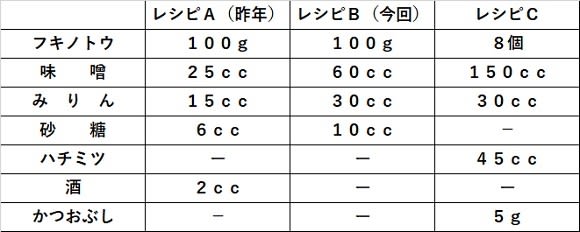

味噌やみりんなどの量はレシピごとに結構異なるようだが、昨年は次の表のAで作ったので、今年はBを採用して作ることにした。

3種のフキミソレシピ

少量のごま油で、フキノトウを炒めてこれに、あらかじめ味噌・みりん・砂糖・(日本酒を追加した)を合わせておいたものを加えて更に過熱して、水分が飛んで少し硬めになったところで火を止めると出来上がり・・と簡単である。

できあがったフキミソ天然品(左)、栽培品(右)(2018.3.11 撮影)

フキミソになったものを比較すると、天然品の方が色が濃く、試食してみるとコクのある感じがした。

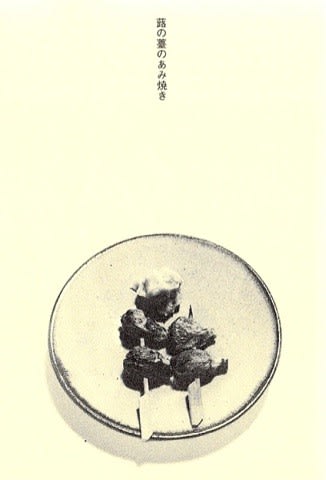

送られてきたフキノトウはかなりの量があったので、一部は妻が天ぷらにしてこれを夕食時にいただいた。こちらは栽培品の方が香りがよく、食感もふわりとした感じがしてよりおいしく感じた。

それでもまだ、二人では食べきれないということで、ご近所のIさんにお裾分けをしてあったのだが、翌日Iさんから、ナス、ウドといっしょに天ぷらになって帰ってきた。

天ぷらになったフキノトウは、どちらもさっさと食べてしまったので、写真が残っていないことに気が付き、まだ残っていたフキノトウはさらに翌日もう一度天ぷらになったが、こちらは冷静に写真を撮ることができた。結局、フキノトウのてんぷらは三日連続して我が家の食卓に上ることになった。フキノトウのてんぷらは日を追うごとに苦みが増している・・これは妻の感想である。

葉を開いて花が見えるようにして揚げたフキノトウの天ぷら(2018.3.13 撮影)

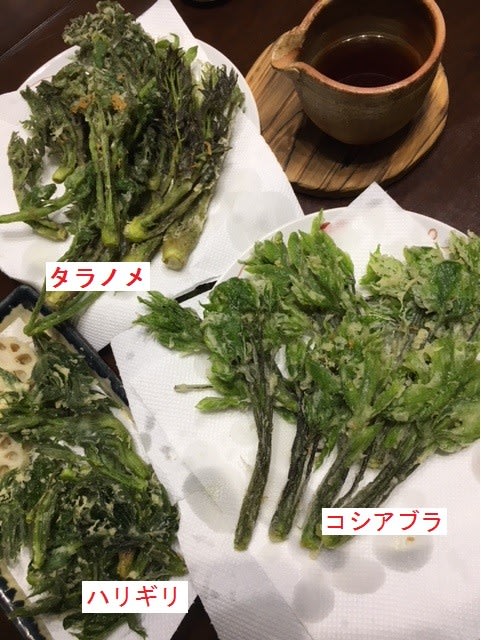

軽井沢に住んだことのある作家水上勉さんの「土を喰う日々」(新潮文庫)には、「二月の章」に「こんにゃくの木の芽田楽」、「小かぶらの山椒味噌かけ」と共に「蕗の薹のあみ焼き」が次のように紹介されている。

「・・・たとえば、ぼくが、こんどやってみた、蕗の薹のあみ焼きはおもしろいではないか。形のいいのをえらんで、串に二つ三つさし、サラダオイルにつけてから、唐辛子を焼くみたいにあみ焼きするのである。色が変わってきて、狐いろになるころ皿へ盛り、わきに甘い味噌を手もりしておくのである。酒客でよろこばぬ人はめったにいない。・・・」

水上勉さんの「土を喰う日々」に紹介されている「蕗の薹のあみ焼き」の写真

まだ、フキノトウは残っているので、試してみようと思っている。

軽井沢はまだ冬枯れの中にあり、自宅庭にもまだ去年の落ち葉が積もったままになっているが、2月上旬には溶け残っていた雪の中から名前通りスノードロップが芽を出して、小さな花を付け、それが寒さのせいか今もまだ咲き続けているし、陽だまりにはオオイヌノフグリが咲き始めている。3月に入ると、群馬県にある妻の友人の畑脇から移植したフクジュソウも咲き始めた。

そろそろ、軽井沢にも春の兆しが見えてきたという感じでやはりうきうきとしてくる。

軽井沢警察署の建物の脇に芽を出したフキノトウ(2018.3.12 撮影)

同上(2018.3.12 撮影)

2月上旬に咲き始めた自宅庭のスノードロップ(2018.3.14 撮影)

自宅庭のフクジュソウ(2018.3.14 撮影)

昨年は妻の友人のMさんからのお誘いでフキノトウを摘みに、群馬県の畑に出かけてきた。畑の脇に大きな栗の木が4本並んでいるが、その樹下一面に春になるとフキノトウが芽を出す。これを摘ませてもらう。摘んできたこのフキノトウをフキミソや天ぷらなどにしていただいたのであった。

「軽井沢でフキノトウが出始めたのだから、群馬の畑ではもう盛りを過ぎてしまったかなあ」。

「友人のMさんも、我々が今年は新たに仕事を始めるのを知っていて、忙しいだろうからと気遣ってフキノトウ摘みの連絡をしてこなかったのかなあ」などと妻と話し合っていたところ、その友人のMさんから電話がかかり、「フキノトウを収穫したから送った」とのことであった。

「我々の会話、Mさんに聞こえていたようだね!?」ということになった。

翌日届いたフキノトウには2種類あった。一つは昨年我々も摘んだMさんの畑脇のもので、もう一つはこの畑のすぐ隣に住むMさんのいとこが販売用に栽培しているものであった。仮にこれらを天然品、栽培品と名前を付けて区別することにする。一見してその違いが判るもので、栽培品は一回り以上大きい。

Mさんから届いたフキノトウ・天然品(2018.3.11 撮影)

Mさんから届いたフキノトウ・栽培品(2018.3.11 撮影)

ことしもフキミソを作ることにして、さっそく準備にかかった。昨年作った時のレシピを探し出して確認したが、大きく分けて二通りの方法がある。根部分を切り落とし、汚れた葉を取り除いて、水洗いするところまでは共通であるが、その後すぐに細かく切り刻んで使うものと、2分間ほど茹でてから刻んで使う方法とがある。

下茹でしないと、刻んでいる間にも変色していくので、これを嫌う場合や、茹でると苦みがすくなくなるようなので、苦みの苦手な場合は茹でてからということになる。昨年は下茹でしないで作業を進めたので、今年は軽く茹でてから刻む方法を選び、2種類のフキノトウの食べ比べをするために、天然品と栽培品とを別々に作ることにした。

フキノトウを刻んだところ・天然品(2018.3.11 撮影)

フキノトウを刻んだところ・栽培品(2018.3.11 撮影)

味噌やみりんなどの量はレシピごとに結構異なるようだが、昨年は次の表のAで作ったので、今年はBを採用して作ることにした。

3種のフキミソレシピ

少量のごま油で、フキノトウを炒めてこれに、あらかじめ味噌・みりん・砂糖・(日本酒を追加した)を合わせておいたものを加えて更に過熱して、水分が飛んで少し硬めになったところで火を止めると出来上がり・・と簡単である。

できあがったフキミソ天然品(左)、栽培品(右)(2018.3.11 撮影)

フキミソになったものを比較すると、天然品の方が色が濃く、試食してみるとコクのある感じがした。

送られてきたフキノトウはかなりの量があったので、一部は妻が天ぷらにしてこれを夕食時にいただいた。こちらは栽培品の方が香りがよく、食感もふわりとした感じがしてよりおいしく感じた。

それでもまだ、二人では食べきれないということで、ご近所のIさんにお裾分けをしてあったのだが、翌日Iさんから、ナス、ウドといっしょに天ぷらになって帰ってきた。

天ぷらになったフキノトウは、どちらもさっさと食べてしまったので、写真が残っていないことに気が付き、まだ残っていたフキノトウはさらに翌日もう一度天ぷらになったが、こちらは冷静に写真を撮ることができた。結局、フキノトウのてんぷらは三日連続して我が家の食卓に上ることになった。フキノトウのてんぷらは日を追うごとに苦みが増している・・これは妻の感想である。

葉を開いて花が見えるようにして揚げたフキノトウの天ぷら(2018.3.13 撮影)

軽井沢に住んだことのある作家水上勉さんの「土を喰う日々」(新潮文庫)には、「二月の章」に「こんにゃくの木の芽田楽」、「小かぶらの山椒味噌かけ」と共に「蕗の薹のあみ焼き」が次のように紹介されている。

「・・・たとえば、ぼくが、こんどやってみた、蕗の薹のあみ焼きはおもしろいではないか。形のいいのをえらんで、串に二つ三つさし、サラダオイルにつけてから、唐辛子を焼くみたいにあみ焼きするのである。色が変わってきて、狐いろになるころ皿へ盛り、わきに甘い味噌を手もりしておくのである。酒客でよろこばぬ人はめったにいない。・・・」

水上勉さんの「土を喰う日々」に紹介されている「蕗の薹のあみ焼き」の写真

まだ、フキノトウは残っているので、試してみようと思っている。