年賀状を書き始めたのはいつ頃のことだったのか、はっきりとは思い出せないが、多分小学生の高学年になったころ、担任の先生に出したのが最初だったように思う。それからクラスメートにも少し書き送ったように覚えている。

年賀状を出すことで、大人の仲間入りができたようで、誇らしい気持ちになったことも僅かながらに思い出す。

本格的にきちんと年賀状を出すようになったのは、やはり就職してからで、私の場合就職した年の秋には結婚したので、そのご挨拶ということもあって、年賀状を出しはじめた。この時の年賀状の図柄は木版画で作ったことを、とてもよく覚えている。

毎年、その時期が近くなると木版画を作り、刷った年賀はがきを、狭い部屋の畳の上に並べて乾燥させたものであった。

その後、年賀状専用の小さな印刷機「プリントごっこ」を買って印刷したこともあった。

以来、半世紀の間毎年欠かさず年賀状を作ってきたが、ワープロとパソコンの登場でこの作業は画期的な変化をすることになった。宛名だけではなく、図柄の方もパソコンで作成し、プリンターで印刷できるようになった。

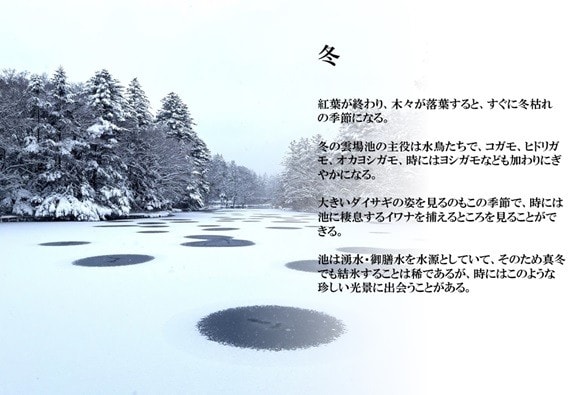

私が図柄に写真を取り入れるようになったのは、写真撮影を再開した定年退職後のことで、ここ数年は当地の写真や、干支にちなんだ写真を取り入れている。因みに、卯年には「満月」、辰年には「ギンリョウソウ」、巳年の来年は「マムシグサ」といった具合である。

来年2025年の年賀状に用いた写真

この調子でいけば、午年は「ウマノスズクサ」、その次の年は「ヒツジグサ」ということになる。

年賀状を出す先は、時と共に変化するが、離れて暮らしている家族や親戚、小学校から大学までの級友や先生、職場の方々、ビジネスや学会でお付き合いのあった方々、地域社会でお付き合いのある方々、そして当地に来て始めたアンティークガラスショップの顧客と分類している。

ビジネス上お付き合いのあった会社の方々には、仕事の内容が変化したり、職場を異動したりする中で自然と出さなくなるものだが、一緒に仕事をしてきた職場の方々には今も一番数多く送っている。

もう10年ほど前から、年齢の離れた元の職場の上司や先輩の方々からは、年賀状じまいが届くようになっていたが、最近では同年代の元同僚からも届くようになり、昨年から急増した。特に今年は郵便料金の値上げがあり、これをきっかけにした方も見られた。

年賀状じまいの仕方には2通りの方法があって、その年の年賀状に今年でおしまいにしますという挨拶が書かれている場合と、年末近くなって事前に年賀状じまいの連絡を頂く場合がある。

そうした方々も多くは、まだまだ元気なのだが、終活の一環として徐々に付き合い方を変えたり、人数も減らしているということだと思う。また、最近ではE-メールやSNSで以前に比べると格段に普段からやり取りをする回数も増えているので、敢えてわざわざ年賀状を出す必要もないだろうとの考えもあると思う。

私は、ショップの顧客に出す都合上、まだ年賀状じまいをする考えはなく、今年もこれまで通り、元旦の配達に間に合うようにと、年賀状を近くのポストに投函した。

ところで、年賀状を交換していると、必然的に喪中はがきを出したり、受け取ったりする。日本独特の習慣で、おそらく諸外国には無いだろうと思うが、以前は親世代が亡くなり、その喪中はがきを受け取るのが普通であった。しかし、最近は私が年賀状を交換している相手が亡くなり、その配偶者の方から、ご本人が亡くなったことを知らせていただくことも増えてきた。

今年も、職場の1年後輩のKさん、同僚のSさん、上司のNさん・Oさんの奥様からそれぞれ喪中の葉書をいただいた。そういう齢になったのだ。私が出した年賀状をご覧になって、ご連絡いただいたのである。

年賀状じまいをするとこうした連絡も途絶えてしまうので、妻が喪中の葉書を出すようになるまで、やはり年賀状は出した方がいいのかと思ったりするのである。