『ニッポン47都道府県正直観光案内』

宮田珠己著、本の雑誌社、2019年

独特の感性と、人を喰ったユーモアにあふれた紀行エッセイで人気のある宮田珠己さんが、全都道府県を歩き回って訪れた観光スポットの中から、「本当にすごい」物件だけを厳選し、妥協や忖度なしの「正直」さとともに紹介した一冊であります。

「その県に行くのは最初で最後かもしれない人」を想定しつつ、「専門的知識がなくてもマニアの目で見なくても、誰が見ても来てよかったと思える、手ごたえの感じられる場所」の数々が、それぞれの都道府県や地域の特徴を凝縮した絶妙なキーフレーズに沿って紹介されていきます。

たとえば青森県。宮田さんは青森の特徴を、なんと「SF」というコトバで言い表します。『未知との遭遇』の宇宙船を彷彿とさせる「ねぶた」や、イタコで有名な恐山に象徴される「日本の田舎ならではの穏やかな景色から、突如としてカラフルだったり未来的だったりするイメージが飛び出してくる、その意外性」を、「SF」というコトバでくくったというわけです。

その極致といえるのが、五所川原市の祭り「立佞武多」(たちねぶた)。名前が示すようにねぶた祭りの一種ながら、電線を地下埋設することによって、青森市のねぶたよりずっと高い23メートルもの縦長の張子を実現しているのだそう。で、普段は大きな吹き抜けのある施設に格納されている立佞武多が外に出るとき、このような光景が展開するというのです。

「そのとき、建物のゲートが横に開き、館内の橋が跳ねあがって、その間から出動するのです。その光景は、まさに宇宙基地からの発進そのもの。なんというサンダーバード感、ウルトラホーク感でしょうか。思わず、ワンダバダバ、ワンダバダバ、と口ずさんでしまいそうです。ランバダではありません。ワンダバです。このへん何を言ってるのかわからない人もいるかと思いますけれども、とにかく立佞武多を見るだけでも青森がSFだということが理解できると思います」

何を言ってるのかがわかり過ぎるほどわかる(笑)、SF大好き特撮大好きのわたしとしては、このくだりにはもうワクワクしてまいりました。死ぬまでに一度でいいから、立佞武多を見に青森へ出かけたいものだと、心底思いました。

また、神奈川県については「ジオラマ感」というコトバで表現します。海、山、湖といった自然の景勝から文化財、動物園、パワースポットなど、ほぼ全種類の観光資源が揃っていながら、そのほとんどが小さくて狭く、それらがごちゃごちゃに入り混じった面白さがあるというのが、その理由です。有名な江の島にしても、小さな島の中に神社や商店街、タワー、洞窟があって「まるで箱庭のよう」だ、と。そのように言われると、ジオラマも大好きなわたしとしては神奈川にも行きたくなりましたねえ。

そして大分県の特徴は「魔境」。その理由は、十分に整備されないまま埋もれている磨崖仏が多くあることが、「磨崖仏→悪の秘密結社→魔境」という連想をさせるから、だそうな。なんだその三段論法は(笑)とツッコミを入れながらも、まだ別府や湯布院といった温泉地でしか大分を知らないわたしとしては、一度国東半島の磨崖仏めぐり旅をやってみるのも面白いかもなあ、などと思ったのであります。

それぞれの都道府県をひとことで言い表したキーフレーズをはじめとして、本書には宮田さんならではのユーモアが炸裂しまくり。もうほぼ全ページに笑いどころが散りばめられていて、人前で読むにはかなりの困難(?)が伴うかもしれません。兵庫県の内陸部から山口県の秋吉台に至るまでの、中国地方の山中を貫く観光地密度が著しく低いゾーンを「西日本大味ベルト地帯」と称しているところなどは(ご当地の皆さまには申し訳ないのですが)大笑いさせられました。沖縄についても、シュノーケリングで楽しめる浅い海(とりわけ、慶良間諸島などの離島部の)で十分であり、「あとは全部おまけにすぎません」と言い切ります。

まあ、愛郷心に溢れるマジメな方が読んだら怒り出しそうな記述も散見されるわけですが、独特の人を喰ったユーモアが宮田さんの持ち味ですので、いちいち目くじらを立てるのはヤボというもの。「んなアホな」とツッコミを入れつつ、笑い飛ばしながら読み進めるのが吉、でありましょう。

それでは、わが郷土である宮崎県の記述はどうか。宮崎についてはのっけから、

「九州のなかでもなんとなく影の薄い宮崎県。新幹線が寄らないせいでしょうか。観光スポットも、隣接する大分、熊本、鹿児島に比べて少ない気がします」

と書かれてしまっております。ぐぬぬ・・・でも、確かにその通りなのだから仕方ございませぬ。

で、宮崎でまず紹介されているのが、県北部にある高千穂峡。ここの貸しボートについて宮田さんは「万難を排して乗るべき」と力説しながら、狭き門のような入口を抜けた先に、真名井の滝が流れ落ちていたりする大峡谷を堪能できる「インディ・ジョーンズばりの大冒険」が待っている高千穂峡は「貸しボート界の聖地と言っても過言ではありません」と言い切るのです。わたしは高千穂峡には行ったことはあるものの、まだ貸しボートには乗ったことがございませんでした。もったいないことをしたなあ。今度行く機会があればぜひ乗らなくっちゃ。

宮崎県からはもう一ヶ所、県の中部にある高鍋町にある「高鍋大師」が紹介されています。岩岡保吉なる人物がつくりあげた、およそ750体もの巨大石像が立ち並ぶ、B級スポット界では有名な場所です。とはいえ、地元の人間でも行ったことのあるというヒトは、そう多くはないように思えます。かく申すわたしもまだ行ったことがございませんので、ここも一度立ち寄ってみたいと思っております。

本書にはほかにも、気になるスポットがてんこ盛りです。

かつて北方からやってきた異民族の痕跡を紹介していて非常にエキゾチックだという、北海道網走にある「北方民族博物館」と「モヨロ貝塚館」。カヌーやスキーの初心者や家族連れであっても、いきなりダイナミックなアウトドア経験ができるという、福島県の裏磐梯。乗車時間1時間45分のトロッコで一生ものの体験を味わえるという、富山県の「立山砂防工事専用軌道」。飼育、展示されているのはエビとカニだけという、和歌山県の「すさみ町立エビとカニの水族館」。長い蛇(大蛇=おろち)の登場する演目などがスペクタクルな、島根県の石見神楽。最上階まで車で上がれたり、屋上に畑や大きな池があったりと、絶えず改築が施されている「日本の九龍城」こと、高知県の「沢田マンション」。漫画家つげ義春の『貧困旅行記』の舞台であり、まるごと迷路となっている温泉街が「異世界RPGの領域に近づいている」という、熊本県の杖立温泉・・・とまあ、いちいち挙げていくとキリがないくらいです。

本書で紹介される全都道府県のいずれのスポットも、インパクトと魅力がワクワク感とともに伝わってくるところばかり。読んでいると、現地へ行ってみたくなってウズウズすること間違いございません。

日本にはまだまだ、行くに値する楽しくてワンダーな場所に溢れているのだ!ということを、本書は教えてくれました。

時代が「平成」から「令和」へと移る、今年(2019年)のゴールデンウィークは10連休。まあ、実際に10日間休める恵まれた向きがどのくらいおられるかはわからないのですが(笑)、それぞれの休みに応じて、どこか出かけてみたいとお考えの皆さまは少なくないでしょう。

連休のお出かけ計画の参考にはもちろん、連休中にとりたてて出かける予定はないけど笑えて楽しい本が読みたい、という方にもオススメしておきたい一冊であります。

【関連オススメ本】

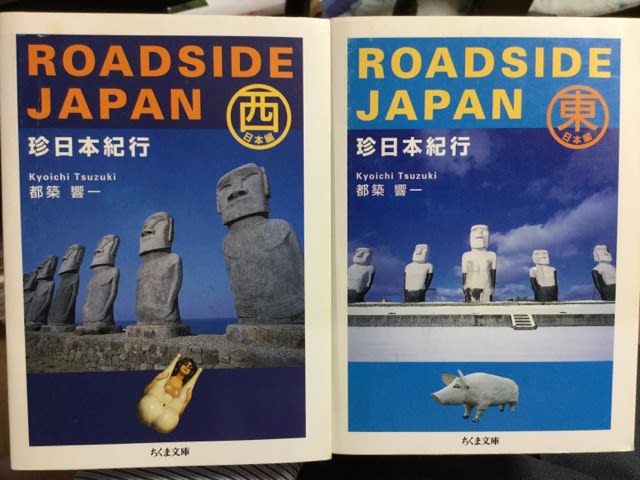

『ROADSIDE JAPAN 珍日本紀行』東日本編・西日本編

都築響一著、筑摩書房(ちくま文庫)、2000年(親本は1997年にアスペクトより刊行)

『ニッポン47都道府県正直観光案内』よりもコアなスポットに出かけたいという物好き・・・もとい、好奇心旺盛な皆さまは、ぜひこちらを。斜め上の発想でつくられた博物館やテーマパーク、秘宝館などなど、ちょっと醜悪で珍奇だけどどこか惹きつけられる、全国各地の珍スポット計341物件を、カラー写真をめいっぱい詰め込んで紹介した、B級珍スポット大好き人間のバイブルともいえる本です(実際、2冊とも聖書みたいに分厚いですし)。

わが宮崎県からは7ヶ所が登場。『〜正直観光案内』でも紹介されている高鍋大師も、たっぷりの写真とともに取り上げられております。