(2012.05.19訪問)

きぬかけの道は以前何回か歩いたのですが、嵐電の御室駅で降りるのは初めて。レトロっぽい電車といい、

小さな駅の雰囲気といい、右から書<驛室御>という文字も何となく時代を遡った気がします。改札を出る

と真正面に仁和寺山門が見えます。コリャ楽ですわ、スグ境内です。

▼嵐電御室駅。

わが家から、京阪、地下鉄東西線、嵐電を乗り継いでヤッとやって参りました。

仁和寺は、かっての最高格門跡寺院で御室櫻と世界遺産のお寺。広い境内も、桜のシーズンが終わりいくら

か閑を戻しているだろうと、この京の大寺を訪ねました。歴史を語る伽藍堂宇は今はなく、境内を彩る花の

色もありませんが、グラデーション鮮やかなグリーンシャワーを浴びながらのグリーン散策は一興、特に御

室御所と云われた格の象徴、御殿の建物を巡ると最上級の雅な一族の生活の一端が偲べますよ。

[ 仁和寺 ]

●山号 大内山(おおうちさん)

●寺号 仁和寺(にんなじ)

●宗派 真言宗御室派

●開創 仁和4年(888年)

●開基 宇多天皇

●本尊 阿弥陀如来。

●平成6年(1994年)世界遺産に登録

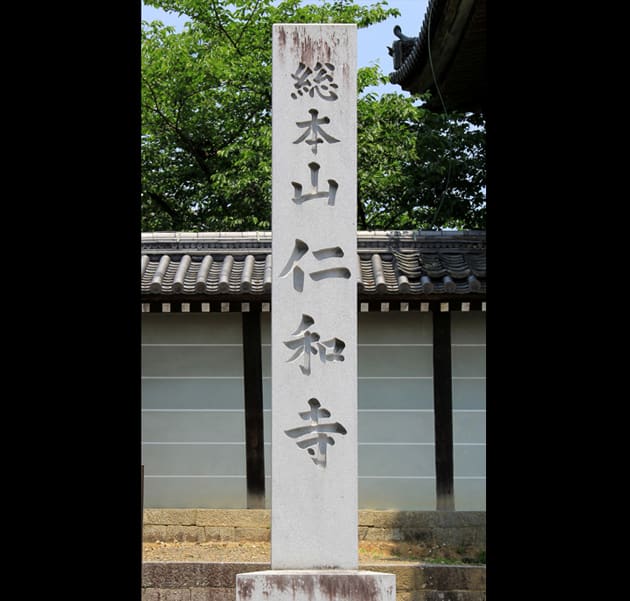

▼仁和寺寺標。

仁和寺縁起 (仁和寺HPから抄出)

仁和2年(886年)第58代光孝天皇によって西山御願寺と称する一寺の建立を発願されたことに始まります。

光孝天皇は志半ばにして崩御されたため、第59代宇多天皇が遺志を継がれ、仁和4年(888年)完成。寺号

も元号から仁和寺となりました。宇多天皇は寛平9年(897年)譲位、後に出家し仁和寺第1世 宇多法皇と

なってから、皇室出身者が仁和寺の代々門跡を務め、平安~鎌倉期には門跡寺院として最高の格式を保ちま

した。応仁元年(1467年)に始まった応仁の乱で、仁和寺は一山のほとんどを兵火で焼失するという悲運に

見舞われました。応仁の乱から約160年後の寛永11年(1635年)再興の機会が訪れます。

「仁和寺御伝」によれば、同年7月24日、仁和寺第21世覚深法親王は、上洛していた徳川幕府三代将軍家光

に仁和寺再興を申し入れ、承諾されるのです。御所から紫宸殿(金堂)清涼殿(御影堂)など建造物が下賜

されます。正保3年(1646年)に伽藍の再建が完了。ようやく創建時の姿に戻ることが出来たのです。

▼二王門(重文)。

重層18脚門、入母屋造、本瓦葺、高欄付。堂高18.6m。正保元年(1645年)建立。

後面には唐獅子像を安置。和様造の堂々とした山門です。

造像スペックは判りませんが、堂々とした像形は慶派の流れを彷彿とさせます。

▼金剛力士阿形像。

▼金剛力士吽形像。

▼境内から中門を。

▼中門(重文)。単層切妻造、本瓦葺、柱間三間、八脚門。向かって左側に西方天、右側に東方天を安置。

▼仁和寺の売り!御室桜。低木で遅咲きの八重桜。シーズンは身動きがつけないほどだそうで。

貝原益軒さん曰く。

「春はこの境内の奥に八重桜多し、

洛中洛外にて第一とす、吉野の山桜に対すべし、

花見る人多くして日々群衆せり…」

▼五重塔(重文)。

▼大日如来を示す梵字が書かれた五重塔扁額。

▼五重塔(重文)。

初層から上層までの低減率が少ない塔です。塔高36.18m、寛永21年(1644年)建立。本尊 大日如来坐像。

▼観音堂(重文)。本尊 千手観音菩薩 脇侍不動明王、降三世明王。

桁行5間、梁行5間、入母屋造、本瓦葺。向拝付。須弥壇の背後や壁面、柱には、白衣観音をはじめ仏、

高僧などが極彩色で描かれています。

▼金堂参道。

▼金堂(国宝)。桁行7間、梁行5間、入母屋造、本瓦葺、向拝付。

本尊 阿弥陀三尊。

慶長年間造営の御所内裏紫宸殿を寛永年間(1624~43年)移築。現存する最古の紫宸殿。当時の宮殿建築を

伝えるの建築物として、国宝に指定されています。堂内は四天王像、梵天像が安置。壁面には浄土図や観音

図などが極彩色で描かれています。

▼金堂軒の組み物と菊の御紋。これだけ見ても格の高さが窺えます。

▼金堂(国宝)。

▼経蔵(重文)。桁行3間、梁行3間、宝形造、本瓦葺。寛永~正保年間の建立。

左右に花頭窓、禅宗様で統一され堂内中央に輪蔵、798の経箱に一切経を収納しています。

▼鐘楼(重文)。

重層、入母屋造、本瓦葺、袴腰。上層は朱塗り、高欄付。寛永2年(1644年)建立。ひと際鮮やか朱色が目に

しみます。梵鐘は見ることは出来ません。

▼水掛不動尊。近畿三十六不動霊場の第十四番札所。石造不動明王を安置。

▼御影堂中門(重文)。

▼弘法大師碑。

▼御影堂(重文)。

桁行5間、梁行5間、宝形造、檜皮葺、向拝付。内裏 清涼殿の一部を賜り、寛永年間に再建。

弘法大師像、宇多法皇像、仁和寺第2世性信親王像を安置。

▼勅使門。

四脚唐門、入母屋造、檜皮葺、唐破風。大正2年(1913年)竣工。設計亀岡末吉。

▼御殿入り口。

この地は、宇多天皇が出家後住まれた僧坊跡、明治時代に建てられた宮殿御殿。

▼華道御室流。このお寺はその総家元。

▼白書院。

▼宸殿。檜皮葺、入母屋造。内部は三室からなり、御殿の中心建物。

寛永年間に御所から下賜された常御殿が明治20年(1887年)焼失。大正3年(1914年)再建。

▼宸殿上段の間。

花鳥風月の襖絵や壁絵は原在泉(1849~1916年)の作。架かっている軸は宇多法王。

▼宸殿南庭。

左近の桜、右近の橘が植えられ、白砂と松や杉を配した、簡素な庭。

▼宸殿北庭。

南庭とは対照的な池泉式庭園で、斜面を利用した滝組に池泉を配し、築山、その奥には中門や五重塔を望む

事が出来ます。

▼黒書院。

旧安井門跡の寝殿を移築、明治42年(1909年)竣工。内部は6室からなり、堂本印象が描い

た襖絵が室内全体を飾つています。

▼黒書院庭。小さいお庭ですが、青もみじの競演です。

▼霊明殿。本尊 薬師如来坐像。歴代門跡を祀っています。

▼宇多天皇陵への道標なんですが、ピサの斜塔じゃあるまいし、もう少しどうにかなりませんか。

▼東門。

さて仁和寺はオシマイ、次はこの門を出て、スグ前のお寺を訪ねます。