(2016.07.30訪問)

二年ぶりの薬師寺です。相変わらず迷車大和路号のアホナビは薬師寺駐車場にガイドしません。一本手前を入るんですヨ。よって今

日もナビはOFF。さすがの名刹もこのピーカンで人影まばら、駐車場には大和路号を入れて5台全部奈良県外ナンバーでした。

古寺古刹、仏像ファンの方、このシーズンがチャンスですヨ。ただし熱中症のリスク多大、責任は取れませんので充分お気をつけて。

▼南参道入口の木札。

[ 薬師寺 ]

●寺号 薬師寺(やくしじ)

●宗派 法相宗(ほっそうしゅう)大本山

●勅願 天武天皇(てんむてんのう)

●開創 天武天皇九年(680年)

●本尊 薬師三尊。

▲拝観 玄奘三蔵院公開時1100円 玄奘三蔵院非公開時800円 朱印300円 駐車場500円

▲時間 8:30~17:00

▲奈良市西ノ京町457 電話0742-33-6001

▲http://www.nara-yakushiji.com/

▲1998年「古都奈良の文化財」として世界遺産登録。

▲近鉄橿原線「西ノ京駅」下車徒歩3分

▼参道。

薬師寺縁起 (薬師寺パンフから抄出)

天武天皇により発願、天武天皇九年(680年)、持統十年(697年)本尊開眼、、更に文武天皇の御代に至り、飛鳥の地において堂

宇の完成を見ました。その後、和銅三年(710年)平城遷都に伴い現在地に移されたものです。享禄元年 (1528年) の兵火で東塔を

除く諸堂が灰燼に帰しました。

昭和四十二年 (1967年) 高田好胤管主により白鳳伽藍復興の発願、写経勧進に寄って諸堂が、平成十五年(2003年)大講堂が復興され

白鳳伽藍が甦りました。

▼参道フラフラ歩いていると突然ゴーーーーッ! 参道の横を近鉄が走ってるんです。

ここで問題? この電車右→左か左→右か、さてどっち向いて走っているのでしょう。

▼この先を左に曲がります。

▼南門前の世界遺産碑と寺号碑。

▼南門(重文)です。

▼手水舎。

▼中門。五間三戸、桁裄五間、梁間二間、切妻造、本瓦葺。両サイドに二天像を安置。昭和五十九年(1984年)再建。

▼右には阿形二天像。

▼左に吽形二天像。

四天王の何方かお二人ですが、お名前は不祥です。

▼中門。

▼中門と西塔。

▼金堂遠景。右の覆屋は東塔修復作業中のものです。

▼金堂。桁裄五間、梁間五間、入母屋造、本瓦葺。二重二閣の竜宮造り、各層に裳階付、初層の裳階は三間繰上げ式。

昭和五十一年(1976年)再建。

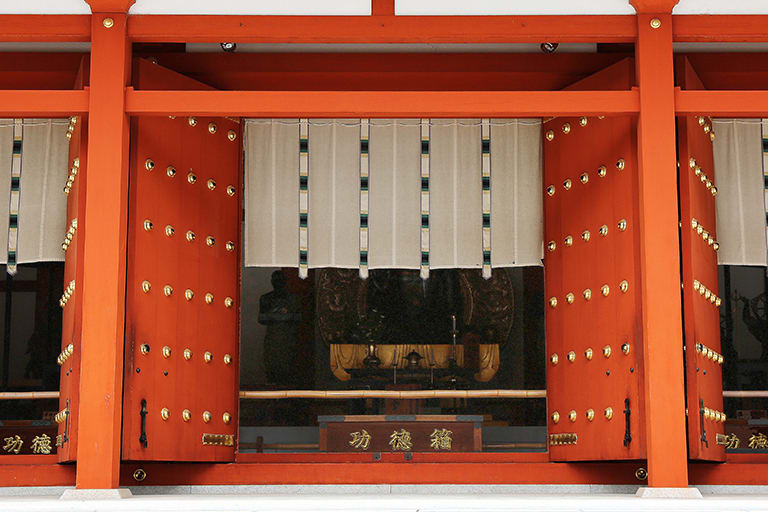

▼金堂正面の中央戸口。

▼本尊薬師三尊の中尊、薬師如来坐像(国宝)。像高254.7cm、銅鋳造像。

(堂外から望遠撮影です)

▼お薬師さんのお顔。

(堂外から望遠撮影です)

▼左脇侍(向かって右)、日光菩薩立像(国宝)。像高317.3cm、銅鋳造像。

(堂外から望遠撮影です)

▼右脇侍(向かって左)、月光菩薩立像(国宝)。像高315.3cm、銅鋳造像。

(堂外から望遠撮影です)

誰が何と云おうとこの三尊こそ我が国最高の美仏、白鳳期か奈良期か制作年代とその所説の差があるらしいのですが、いずれにし

ても約千三百年前の制作、何処でとか細かい年代なんて判ればそれに越したことはないですが、この時代にこれだけの仏像を造れ

る仏師、あるいはその集団にこそもっと光を当てるべし。塑造や木彫ではないのですよ、金銅像と云う複雑な制作行程をこの時代

に完成させた仏師がこの時代に確かにいたんです。

▼この堂形、龍宮造りとは巧く云ったもんですネ。

▼凍れる音楽は今しばらくこの姿、気長に待ちましょう。

▼西塔。享禄元年(1528年)の兵火で焼失、昭和五十六年(1981年)453年ぶりに復興再建。

▼西塔。

▼西塔の相輪。

▼西塔。今更ですが西塔東塔ともに三重塔です。

各層の下屋根は裳階で屋根の大小でリズム感を出していると云われているそうです。

▼大講堂。横に長いお堂で、何と左右41mあります。桁裄九間、梁間四間、入母屋造、本瓦葺、下屋根は裳階。

▼本尊彌勒三尊(重文)。お顔は中尊彌勒如来坐像です。

(堂外から望遠撮影です)

▼講堂後堂には釈迦十大弟子像が並んでいます。彫刻家中村晋也さん造像。

現代彫刻で釈迦、薬師、阿弥陀三尊を刻して欲しい、中村さんどうでしょう、是非見てみたいものです。

▼講堂。

▼西廻廊。

▼東廻廊。

本来は講堂左右から中門を結ぶ復廊で現在第三期復興工事が完了。完成するのは何時なんでしょうネ。

▼東院堂(国宝)。元明天皇の平癒を祈り建立。東廻廊の外側に建ってます。

桁裄七間、梁間四間、入母屋造、本瓦葺。弘安八年(1285年)再建。

▼須弥壇と本尊お厨子。本尊左右に四天王が祀られています。

(この写真は堂外撮影の許可を戴きました)

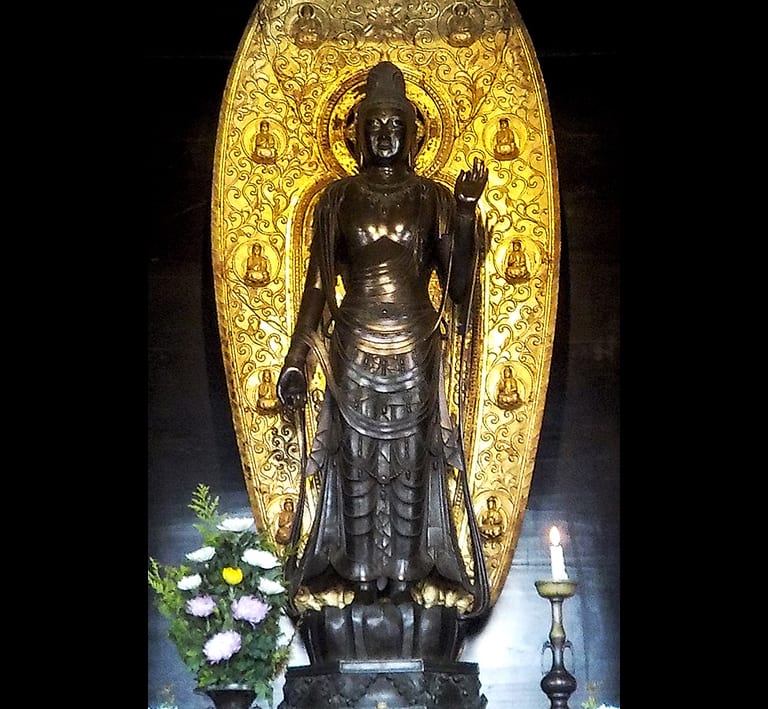

▼本尊聖観音菩薩立像(国宝)。像高188.9cm、銅鋳造像。

(この写真は堂外撮影の許可を戴きました)

金堂本尊薬師三尊に決して負けない美仏。様式的に金堂三尊より時代が遡る要素があるらしいですが、定かではないと云います。

聖観音は金堂日光月光両菩薩に比べ、直立不動で動きのリズム感はやや固いのですが天衣の流れや、裙の裾広がりやドレープの柔

らかさに差はないように思われ、単独仏としての威厳はこちらの方が圧倒的だとボクは思います。

▼講堂北側では食堂の復興工事が進行中。明年春には完成。

▼こんなお堂です。工事現場に建つ看板を撮影したもんです。

鐘楼周りには鉢蓮が最後のパワーを、今年もご苦労さん。

▼北門の輿楽門を出て、玄奘三蔵院伽藍へ。

境内最北の玄奘三蔵院伽藍へ行ってみましたが、今日は非公開。礼門から中へは入れません。

▼玄奘三蔵院伽藍への参道、どうですかこの境内の広さは。

▼礼門。

▼玄奘塔です。

(この写真は2014.07.05玄奘三蔵縁日法会訪問時に撮影したものです)

▼本尊玄奘三蔵です。

(この写真は2014.07.05玄奘三蔵縁日法会訪問時に撮影したものです)

▼玄奘塔の宝珠。

▼今日はこの礼門からスゴスゴと薬師寺を後にしました。

ちなみに玄奘三蔵院の年度公開期間は、

●お正月 1/1~1/15 ●春季 3/1~6/30 ●お盆 8/13~8/15 ●秋季 9/16~11/30

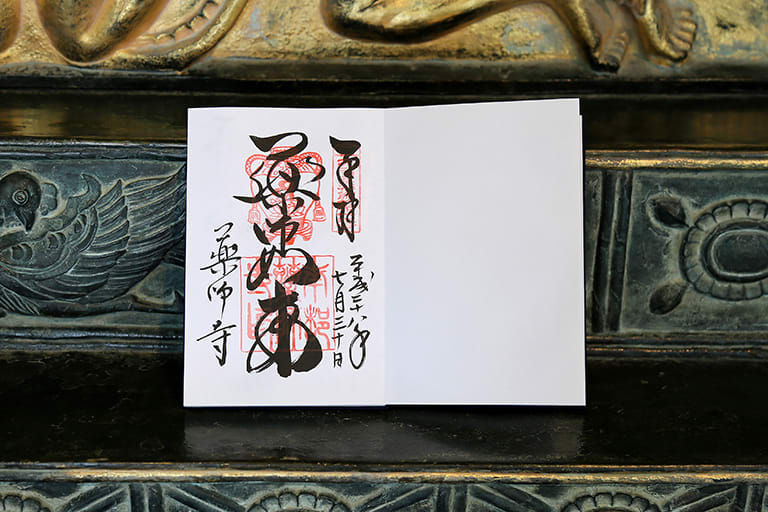

▼ご朱印です。

東塔修復解体工事中の覆屋の大きいこと、白鳳伽藍を覆っている錯覚が起こりそう。それでも金堂薬師三尊、東院堂聖観音立像とこ

の四方が健在、そしてその千三百年前のタカラモノが目の前で拝見出来るのは何よりうれしいことです。

ヤマトにはこんなタカラモノがゴロゴロしてるんですヨ。

↓ ポチッと押していただければたいへん嬉しいのですが。