(2015.04.04訪問)

またまた播磨路を法道仙人の舊跡を訪ねて走っています。この播州播磨地方には、天竺から紫雲に乗り我が

国にやってきた法道仙人の足跡が数多く残りはしているものの、もちろん伝説伝承のお話でこれだと云う忘

れ形見は各お寺とも無いようです。仙人伝承を残すのは総じて山懐のいわゆる山寺、今でこそインフラ完備、

山のテッペンまで舗装道路完備、苦もなく参詣できるありがたい時代ですが、往時の状況を考えてみれば、

なんでこんな所に、こんな大きな建造物が、どうして出来たんだろうと誰しも思う事でしょう。それが現実

に在るのですからやはり法道さんの神通力は半端ではなかったんでしょうネ。

道路途上で突然現われました。

▼仁王門。三間一戸、切妻造、本瓦葺。昭和三年 (1928年) 再建。

仁王さんは天正年間秀吉の三木城攻めの時、頭部と脚部を焼失、今は見る影もない状態で置かれています。

写真を撮るに偲びなく、シャッター切れませんでした。

[ 伽那院 ]

●山号 大谷山 (おおたにさん)

●寺号 伽那院 (がやいん) 正称 大谿寺 (だいけいじ)

●勅願 孝徳天皇 (こうとくてんのう)

●開基 伝 法道仙人 (ほうどうせんにん)

●開創 伝 大化元年 (645年)

●宗派 本山修験宗

●本尊 毘沙門天立像 (重文)

▲入山料 草ひき十本 朱印 300円 駐車場 無料

▲拝観時間 自由

▲兵庫県三木市志染町大谷410 Tel.0794-87-3906

▲新西国三十三カ所二十六番霊場

▲山陽自動車道「三木東IC」より車約3分

神戸電鉄「緑が丘駅」から「グリーンピア三木行」のバス「伽耶院口」徒歩10分

▼入山料!

伽那院縁起 [伽那院案内パンフより抄出]

今を去る千三百有余年前、天竺から雲に乗って日本に飛来したとされる伝説的僧法道仙人を開基とし、孝徳

天皇勅願により建立されたのをその始まりとする。平安中期には堂塔数十や花山上皇の行幸を得るなど隆盛

を極めたが、その後秀吉による三木城攻め兵火や江戸初期の失火により全山焼失、現在の諸堂はそれ以後の

建立である。伽那院の称号は後西上皇の勅によりインドブッダガヤ (仏陀伽耶) にちなんだものである。

▼中門前に建つ寺石標。

▼中門 (二天堂)。三間一戸八脚門、入母屋造、本瓦葺。慶安四年 (1651年) 建立。

左右に持国天と多聞天を安置しているところから二天堂とも呼ばれているそうです。

▼山号と寺号が書かれた中門扁額。

▼手水鉢。

▼境内です。

▼本堂 (重文)。桁行五間、梁間五間、寄棟造、本瓦葺。慶長十五年 (1615年) 建立。

本尊毘沙門天立像 (重文、秘仏)。

▼本堂正面。一間戸口の左右は格子状の蔀戸。

▼内陣の扁額。内陣と外陣は格子戸と格子欄間で仕切られ、格子目から内陣荘厳を見ることができます。

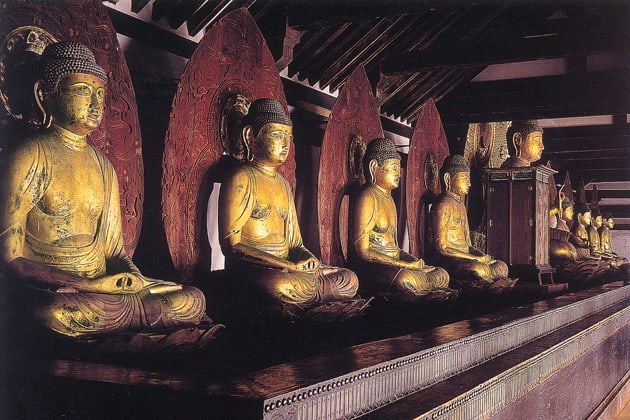

▼内陣須弥壇に宮殿 (重文) が見えますね、この中に本尊毘沙門天 (重文) が祀られています。

毎年一月一~三日毘沙門天特別公開されるそうです。

▼堂内から外。

▼ドッシリと腰の坐った本堂です。

▼これなんだと思います?

かわいいにゃんこのおみくじなんです。

▼鎮守三坂明神社 (重文)。三間社流造、杮葺。慶長十五年 (1615年) 建立。

杮葺屋根の風格なかなかのもんです、ところで三坂大明神とはどんな神様?

▼鎮守社の扁額。

▼多宝塔 (重文)。方三間、本瓦葺。正保四年(1647年) 建立。

本尊弥勒菩薩坐像。十月の採燈大護摩の日に開扉されるそうです。

▼多宝塔正面です。

▼端正で均整のとれた大変美しい多宝塔とボクは思います。

▼臼稲荷大明神。丸い石臼を基壇代わりに積み上げた上に小さなお社。

▼捨て置かれたとしか思えない宝形。

露盤、伏鉢、宝珠がそっくり揃ってます。境内の再建お堂の旧作でしょうか。

▼開山堂。開山法道仙人を祀っています。堂内は華麗な装飾と彩色が施されているそうです。

方三間、宝形造り、本瓦葺、一間向拝付。明歴二年(1656年) 建立。

▼開山堂向拝の内側、垂木と手挟み彫刻。

▼経塚と観音石像。

▼小高い丘に行者堂。役の行者を祀っています。

桁行三間、梁間三間、寄棟造、本瓦葺。寛永八年(1631年) 建立。

▼須弥壇お厨子。

▼アングル変えの行者堂。

▼行者堂前石段下の大護摩壇。毎年十月の火祭り祭典採燈大護摩はここで焚かれ、ホラ貝の音が全山にこだ

ますそうです。

▼本道への参道にはニット帽のお地蔵ちゃんか羅漢さんかよく判らない石仏がたくさん並んでます。

▼仁王門から最初に出会う本坊への石段。今日はここを素通りして中門へ向かいました。

▼石段下に寺名と霊場石柱二本。

▼本坊山門。

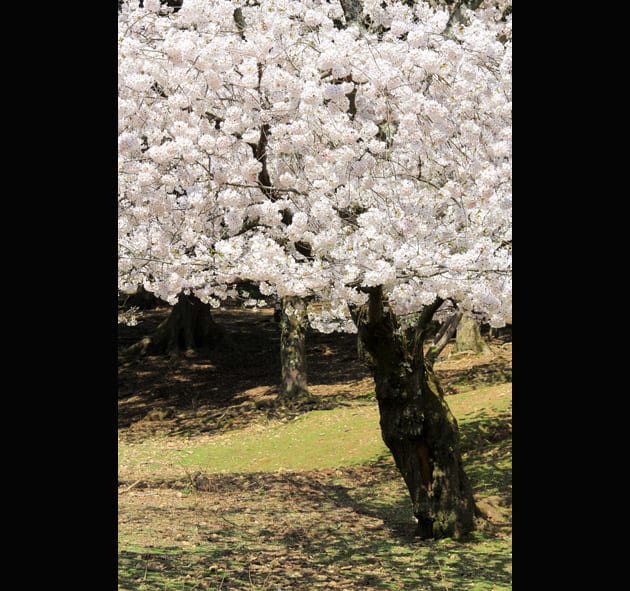

▼枝垂一本桜の名残の花がヒラヒラとまもなくオシマイ。向こうは本坊庫裡、ここで御朱印を戴きます。

▼吠えもせず、なつかないけどおとなしい、こんなワン公初めて、無視されたのかなァ。

けどかわいい顔してるでしょ。

▼書院玄関と先ほどの枝垂。

▼カタクリ終わりかけの花。お寺前の小川を越えたところにカタクリのお花畑。

係の方が「一週間早かったら見頃でしたけど」と申し訳なさそうに云ってました。

伽那院のカタクリの花は有名らしく、NHKが取材に来たらしいですよ。

▼御朱印です。

皆さん入山料の駒札写真、見ていただけたでしょうか。

抜群のユーモアセンス! 久し振りの好感度! 帰りに志納を弾みました。

気分良く、次は西国観音霊場番外札所のあのお寺ですヨ。

↓ ポチッと押していただければたいへん嬉しいのですが。