NHK朝ドラ「ゲゲゲの女房」・・・今週で終了です。いつの間にかうちのオバサンが真剣になって見ていました。

スタート時の視聴率15%台、いつの間にか20%を超える視聴率に、かつては「おしん」の視聴率63%なんていう時代もありましたが、ここ数年は20%前後のようです。そういった面では「ゲゲゲの女房」の視聴率も平均的なものでしょう。まあテレビをあまり見ないわたしには視聴率なんて関係ありませんが。

「ゲゲゲの女房」・・・漫画家水木しげるさんの奥さんの話です。特に変わった人ではありません。売れない貸本作家の水木しげるさんを陰から支え、夫が売れっ子漫画家になっても目立たず出しゃばらず、ふつうの主婦です。ご主人の水木しげるさん・・・ふつうのお父さん、破天荒な人ではなくまじめな人。

「ゲゲゲの女房」・・・漫画家水木しげるさんの奥さんの話です。特に変わった人ではありません。売れない貸本作家の水木しげるさんを陰から支え、夫が売れっ子漫画家になっても目立たず出しゃばらず、ふつうの主婦です。ご主人の水木しげるさん・・・ふつうのお父さん、破天荒な人ではなくまじめな人。

NHKの朝ドラといえば・・女主人公であり、逆境に育ち、明るく、健気に、逞しく、善意の人に助けられ、強く生きていくというのがパターンでしたが、今回は平凡な専業主婦といういままでのパターンにないものでした。波乱万丈もありません。

そんな物語になぜか惹きつけられました。水木しげるの持つ不思議な世界です。

水木しげる・・・漫画を読まないわたしはよく知りません。ただ過酷な戦場を経験したかたということは知っていました。

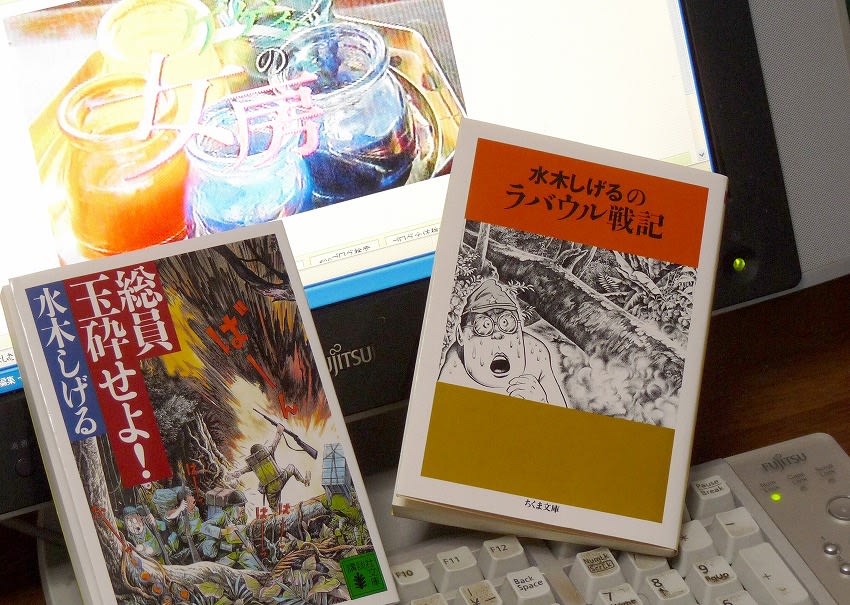

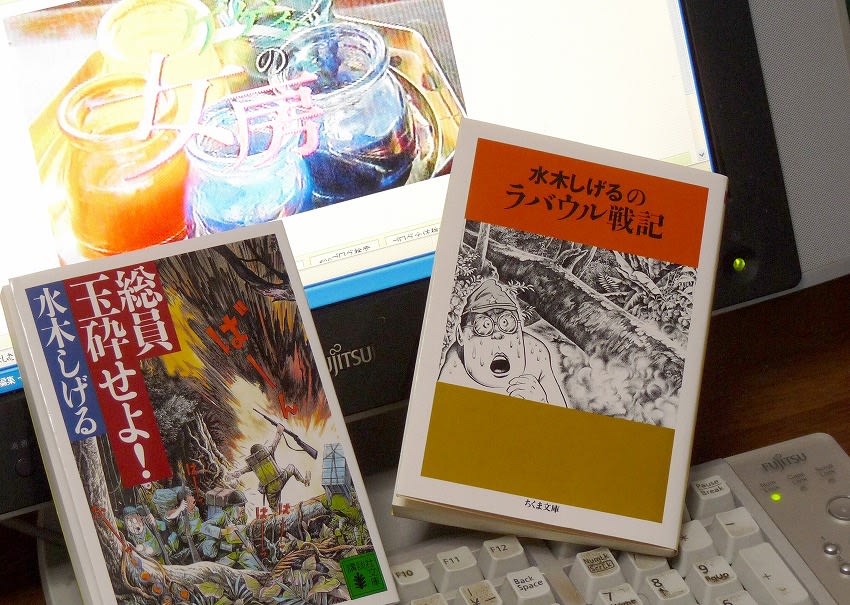

そして2冊の本を読みました・・・スゴイ ・・・鬼気迫る・・・鳥肌が立つ・・・

・・・鬼気迫る・・・鳥肌が立つ・・・

「総員玉砕せよ」(講談社文庫1995年刊)

「ラバウル戦記」(ちくま文庫1997年刊)

「ラバウル戦記」・・・昭和24年~26年(1949~1951)生活に困って武蔵野美術学校中退のころ、発表する当てもなく書いた絵、貧乏生活のために中断、のちの1985年刊の「娘に語るお父さんの戦記・絵本版」、終戦後の収容所時代に描いたスケッチ、それをまとめてその絵に説明をつけたものです。ラバウルはニューブリテン島(オーストラリアによる国際連盟委任統治領・・・現パブアニューギニア国)の一地域名です。日本ではラバウル航空隊としてのほうが知名度があります。太平洋戦争で90000人余の日本軍が上陸、連合軍は一部を上陸させ包囲し局地的戦闘はありましたが正面先頭を避けます。これを連合軍の飛び石作戦(拠点地区だけ攻める)といい、制空権、制海権を失った島々の日本軍は補給を絶たれ自給自足で敗戦の日を迎えます。ガナルカタル島のように餓死者が出なかったのは食糧備蓄が多かったのでしょうか。島の自然が豊かだったのしょうか。この本では水木さんが入隊してニューブリテン島に上陸、ピンタの日々、土人(水木さんは蔑視語ではなく大地の人という意味で土人と呼ぶ)との交流、カタツムリ、ヤシガニなどなんでも食う生活。

寝ずの番の歩哨中に分隊が突然襲撃されて離れていたためたった一人生き残り命からがら中隊に戻ると「何で逃げ帰ったんだ。皆が死んだんだから、お前も死ね」といわれます。マラリアで治療中に空襲を受け、軍医が七徳ナイフみたいなので腕を切断します。片腕とマラリアが水木さんを生き延びさせました。たんなる「運」です。収容所生活、藁半紙のデッサンが秀逸です。土人との交流(なぜか土人に好かれた)、水木さんは現地除隊を申請します。軍医さんに説得されて帰国。そのご何度か世話になった土人を訪れます。

漫画家になる前の絵は完成されていません。「娘に語る・・・」の絵は水木しげるの世界の絵、収容所時代の絵は画学生のような絵・・・それぞれ興味深く見ました。過酷な軍隊生活、日常的な死、敵の襲撃と逃亡・・・これだけ強烈な体験をしていながら文章は飄々としていてむしろユーモラス。戦争に対する水木さんの強いメッセージはありません。次の本でそのメッセージが強烈に語られます。

「総員玉砕せよ」・・・漫画本ですが講談社文庫です。初出は「総員玉砕せよ! 聖ジョージ岬・哀歌」(講談社1973年刊)

ニューブリテン島、連合軍の飛び石戦略のため9万余の日本軍がさしたる戦闘もないままぬくぬくと無為に過しているというのになぜか玉砕作戦を繰り広げている大隊長と参謀がいます。玉砕作戦に失敗して生き残った小隊長は自決を強要されます。事実上の死刑です。そして最後の突撃、参謀は兵団長閣下に報告する義務があるといって生き残ろうとして流れ弾に当たって死にます。実際には最後の突撃はフィクションで、したがって参謀は死にません。「参謀はテキトウな時に上手に逃げます」と書いています。

兵隊と靴下は消耗品、将校、下士官、馬、兵隊・・・兵隊は馬以下の生物と思われていました。兵隊は1銭5厘の赤紙で召集されますが馬は金がかかっているのです。兵隊たちには「大東亜共栄圏」も「七生報国」も関係ありません。疑問を感じたり質問したりすることは許されず目先の猥雑のことだけ考えて日々を過しています。

プロローグは兵隊がピー屋に行列を作って並び「女郎の歌」を歌い、突撃の前に「女郎の歌」を歌い。そして丸山二等兵(水木さんがモデル?)は

「私はなーあんで こーのよーな つらいつとめをせにゃならぬ」

(女郎の歌)を呻きながら歌って死んでいきます。

ラストは累々たる死体が折り重なったファンタジーのような風景、やがて「草生す屍」になっていくでしょう。まさに鬼太郎の世界です。水木漫画の鬼気迫るものすごい物語です。90%は事実と語っています。

「死人(戦死者)に口はない。僕は戦記物をかくとわけのわからない怒りがこみ上げてくる」・・・強烈なメッセージです。

漫画でこんなすごい本をはじめて読みました。

NHKスペシャル「鬼太郎が見た玉砕~水木しげるの戦争~」のDVDが出ています。

スタート時の視聴率15%台、いつの間にか20%を超える視聴率に、かつては「おしん」の視聴率63%なんていう時代もありましたが、ここ数年は20%前後のようです。そういった面では「ゲゲゲの女房」の視聴率も平均的なものでしょう。まあテレビをあまり見ないわたしには視聴率なんて関係ありませんが。

「ゲゲゲの女房」・・・漫画家水木しげるさんの奥さんの話です。特に変わった人ではありません。売れない貸本作家の水木しげるさんを陰から支え、夫が売れっ子漫画家になっても目立たず出しゃばらず、ふつうの主婦です。ご主人の水木しげるさん・・・ふつうのお父さん、破天荒な人ではなくまじめな人。

「ゲゲゲの女房」・・・漫画家水木しげるさんの奥さんの話です。特に変わった人ではありません。売れない貸本作家の水木しげるさんを陰から支え、夫が売れっ子漫画家になっても目立たず出しゃばらず、ふつうの主婦です。ご主人の水木しげるさん・・・ふつうのお父さん、破天荒な人ではなくまじめな人。NHKの朝ドラといえば・・女主人公であり、逆境に育ち、明るく、健気に、逞しく、善意の人に助けられ、強く生きていくというのがパターンでしたが、今回は平凡な専業主婦といういままでのパターンにないものでした。波乱万丈もありません。

そんな物語になぜか惹きつけられました。水木しげるの持つ不思議な世界です。

水木しげる・・・漫画を読まないわたしはよく知りません。ただ過酷な戦場を経験したかたということは知っていました。

そして2冊の本を読みました・・・スゴイ

・・・鬼気迫る・・・鳥肌が立つ・・・

・・・鬼気迫る・・・鳥肌が立つ・・・「総員玉砕せよ」(講談社文庫1995年刊)

「ラバウル戦記」(ちくま文庫1997年刊)

「ラバウル戦記」・・・昭和24年~26年(1949~1951)生活に困って武蔵野美術学校中退のころ、発表する当てもなく書いた絵、貧乏生活のために中断、のちの1985年刊の「娘に語るお父さんの戦記・絵本版」、終戦後の収容所時代に描いたスケッチ、それをまとめてその絵に説明をつけたものです。ラバウルはニューブリテン島(オーストラリアによる国際連盟委任統治領・・・現パブアニューギニア国)の一地域名です。日本ではラバウル航空隊としてのほうが知名度があります。太平洋戦争で90000人余の日本軍が上陸、連合軍は一部を上陸させ包囲し局地的戦闘はありましたが正面先頭を避けます。これを連合軍の飛び石作戦(拠点地区だけ攻める)といい、制空権、制海権を失った島々の日本軍は補給を絶たれ自給自足で敗戦の日を迎えます。ガナルカタル島のように餓死者が出なかったのは食糧備蓄が多かったのでしょうか。島の自然が豊かだったのしょうか。この本では水木さんが入隊してニューブリテン島に上陸、ピンタの日々、土人(水木さんは蔑視語ではなく大地の人という意味で土人と呼ぶ)との交流、カタツムリ、ヤシガニなどなんでも食う生活。

寝ずの番の歩哨中に分隊が突然襲撃されて離れていたためたった一人生き残り命からがら中隊に戻ると「何で逃げ帰ったんだ。皆が死んだんだから、お前も死ね」といわれます。マラリアで治療中に空襲を受け、軍医が七徳ナイフみたいなので腕を切断します。片腕とマラリアが水木さんを生き延びさせました。たんなる「運」です。収容所生活、藁半紙のデッサンが秀逸です。土人との交流(なぜか土人に好かれた)、水木さんは現地除隊を申請します。軍医さんに説得されて帰国。そのご何度か世話になった土人を訪れます。

漫画家になる前の絵は完成されていません。「娘に語る・・・」の絵は水木しげるの世界の絵、収容所時代の絵は画学生のような絵・・・それぞれ興味深く見ました。過酷な軍隊生活、日常的な死、敵の襲撃と逃亡・・・これだけ強烈な体験をしていながら文章は飄々としていてむしろユーモラス。戦争に対する水木さんの強いメッセージはありません。次の本でそのメッセージが強烈に語られます。

「総員玉砕せよ」・・・漫画本ですが講談社文庫です。初出は「総員玉砕せよ! 聖ジョージ岬・哀歌」(講談社1973年刊)

ニューブリテン島、連合軍の飛び石戦略のため9万余の日本軍がさしたる戦闘もないままぬくぬくと無為に過しているというのになぜか玉砕作戦を繰り広げている大隊長と参謀がいます。玉砕作戦に失敗して生き残った小隊長は自決を強要されます。事実上の死刑です。そして最後の突撃、参謀は兵団長閣下に報告する義務があるといって生き残ろうとして流れ弾に当たって死にます。実際には最後の突撃はフィクションで、したがって参謀は死にません。「参謀はテキトウな時に上手に逃げます」と書いています。

兵隊と靴下は消耗品、将校、下士官、馬、兵隊・・・兵隊は馬以下の生物と思われていました。兵隊は1銭5厘の赤紙で召集されますが馬は金がかかっているのです。兵隊たちには「大東亜共栄圏」も「七生報国」も関係ありません。疑問を感じたり質問したりすることは許されず目先の猥雑のことだけ考えて日々を過しています。

プロローグは兵隊がピー屋に行列を作って並び「女郎の歌」を歌い、突撃の前に「女郎の歌」を歌い。そして丸山二等兵(水木さんがモデル?)は

「私はなーあんで こーのよーな つらいつとめをせにゃならぬ」

(女郎の歌)を呻きながら歌って死んでいきます。

ラストは累々たる死体が折り重なったファンタジーのような風景、やがて「草生す屍」になっていくでしょう。まさに鬼太郎の世界です。水木漫画の鬼気迫るものすごい物語です。90%は事実と語っています。

「死人(戦死者)に口はない。僕は戦記物をかくとわけのわからない怒りがこみ上げてくる」・・・強烈なメッセージです。

漫画でこんなすごい本をはじめて読みました。

NHKスペシャル「鬼太郎が見た玉砕~水木しげるの戦争~」のDVDが出ています。

戦争体験が妖怪漫画にということは知ってましたが「総員玉砕せよ」には驚きました。図書館では貸し出し予約でいっぱいのようです。

ぜひ読んでください。

復刻版が売れてるようですね。

NHKスペシャル「鬼太郎が見た玉砕~水木しげるの戦争~」がDVDになっています。

コメントありがとうございました。

つらい思いをしたのに飄々としていられたのは持って生まれた性格でしょうか。

こんな本を書いていたなんて知りませんでした。

「総員玉砕せよ」NHKのドラマもあったのですね。DVDもあるようです。

ゲゲゲの鬼太郎の作者・・・水木しげるさん、インタビューとを見ましたがテレビドラマのように飄々とした人ですね。手を切断したため玉砕部隊に加わらなかった。運命です。

「総員玉砕せよ」・・・図書館にもあります。

ぜひ読んでください。

神田の古本屋では初期の作品をみつけましたがちょっと高かったので一冊だけにしました。最近作は文庫本になっていて手ごろな値段です。絵が上手だし内容が良いしでお買い得だと思います。

彼は成功したのち海外旅行をたびたびするのですが、マレーシアでの体験はじつに不思議なものです。

辛抱強いゲゲゲの女房を見るのが楽しかったです。

ゲゲゲのオヤジさんの「ラバウル戦記」「総員玉砕せよ」

を是非読みたいたいです。

↓新宿御苑の初秋の花々とっても綺麗に写されていますね。ルツボの名前が分かってよかったです。有難うございました。

ほんまに びっくりしました・・・

人として人間としての精神が宿っていたのです。

ぜひ読んでみたい読んでみます。

入院中に不毛地帯(山崎豊子)1~4まで読みました。

1は、シベリヤ抑留された日本兵のすさましい奴隷作業、そして死と生のはざまで10年後帰国した日本将校の生涯を90%モデルがあるそうでした。

愚かなる日本の原始時代です。

すでに読まれたかもしれませんし、ドラマ化されましたから。

ゲゲゲ見習うべきところがありました。

ありがとうございました。

この本を求めて3つの図書館をPCで検索しましたがいずれも貸し出し中、仕方がなくアマゾンで買いました。文庫本ですからたいした金額ではありません。アマゾンは翌日届きます。

内容はコミックですから30分もあれば読めます。繰り返して読んでいます。

平和ミュージアムに図書閲覧室があったら置いておきたい本です。

いつも教えていただくことばかりです。