毎朝のように散歩に出かけて、鳥や花、虫の写真を撮っています。花もあらかた写したのですが、イネ科やカヤツリグサ科が残ってしまいました。そこで、先日、「日本イネ科植物図譜」という図鑑を購入して、まず、イネ科からちゃんと調べてみることにしました。

まず、この間から気になっていた、やや大型の植物から調べてみることにしました。これは、5月18日に撮影し、5月23日付のブログに出したものです。何だかごちゃごちゃした感じです。それで、一株採取してきて、調べてみることにしました。

長田武正著、「日本イネ科植物図譜」(平凡社、1989)ではイネ科全体を12群に分ける簡単な絵付き検索表が載っています。それに従って調べていきたいと思います。

まず、この花の付きから調べていきます(これは5月27日付のブログに載せた写真です)。

①花序は頂生、特異な総包葉はない

②円錐花序をもつ(花序の枝はさらに小枝に分ける)

③円錐花序の枝ははっきりしていて、全体は円錐花序であることがよく分かる

調べてみると、検索表のうち、上記の3つの項目に該当することがわかります。①は特殊な花序のものを除く項目で、絵と比べることにより確かめることができます。②と③は花序の枝が写真でもはっきり見えるので、円錐花序で間違いないと思われます。

これは1枝を取って拡大したものです。

さらに、1小穂だけを取りました。花は1小穂あたり1花のように見えます。この時、選択肢としては次の二つの項目があります。

④a 小穂は1小花からなる

第8群(ヒエガエリ属、フサガヤ、ヒゲナガコメススキ、ヌカボ属、イブキヌカボ、アレチイネガヤ、ノガリヤス属、セイヨウヌカボ属)

④b 小穂は見かけ上1小花からなる。すなわち本来は2-3小花のものだが、1小花のみ完全で、他の小花は退化縮小して、多くは1-2個の護頴だけとなる

第9群(キビ属、クサヨシ、アブラススキ、ヒメアブラススキ、イネ、タカネコウボウ、オオアブラススキ属、モロコシ属、イヌアワ、ササキビ、チヂミザサ属)

先ず、④aは第8群になるのですが、そこに属する種類が属を含めていっぱいあります。しかし、すべてについて簡単な絵があるので、それと見比べることにより似たような種がないことが分かりました。次は、④bの第9群になります。ここにもたくさんの種が含まれているのですが、それと見比べていくことになります。

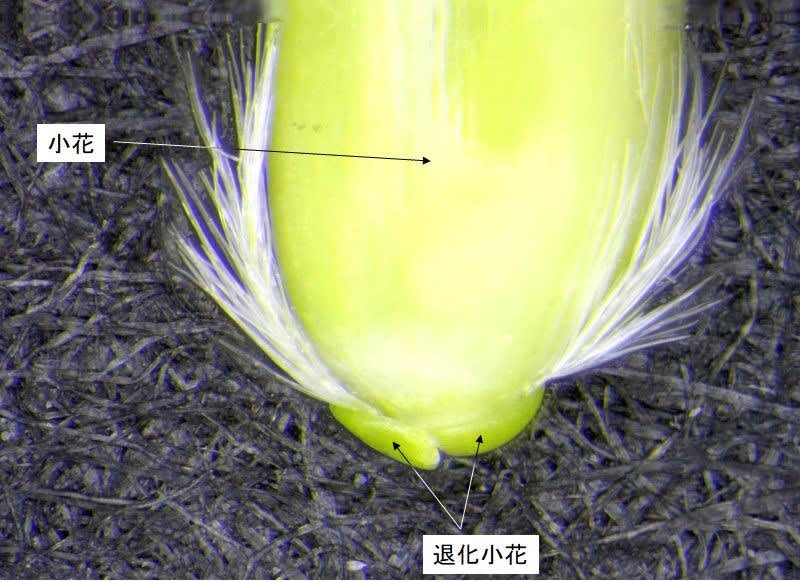

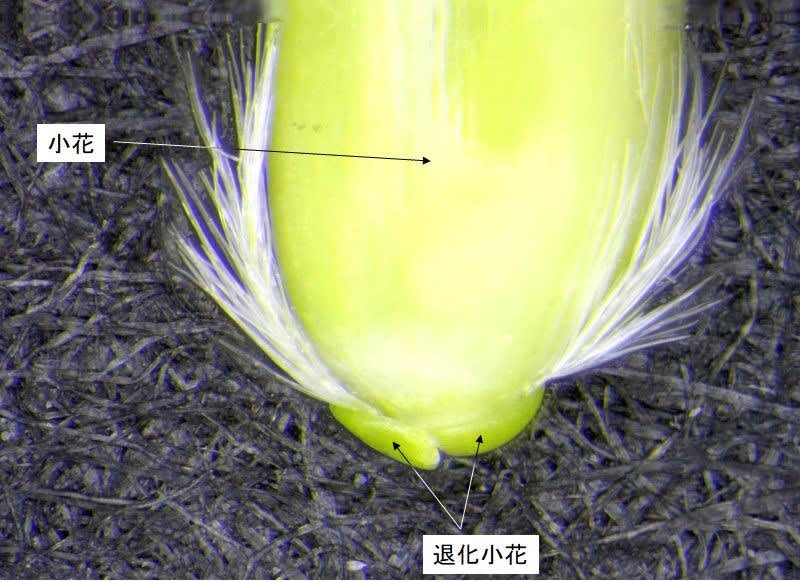

これは1小穂を包む包頴を開いたものです。小花は護頴に包まれ、内部からふさふさとした雌蕊と長い糸状の紐についた雄蕊が見えています。

さらに、包頴を外して、護頴を開いてみます。中から長い柄をもつ雌蕊が見えてきました。と同時に、護頴の下に毛の生えたものがあります。図鑑を見ると、これが退化した小花のようです。

これは下部を拡大したものです。丸い粒状のものが二つついていて、そこから毛がはえています。これが退化した小花です。ということで、この植物は第9群に属することが分かりました。図鑑の絵と比較すると、こんな形状の退化した小花を2つ持つ種はクサヨシ以外には見当たらず、また、長い柄をもつ雌蕊もそっくりです。ということで、これはクサヨシ Phalaris arundinaceaだろうということに分かりました。

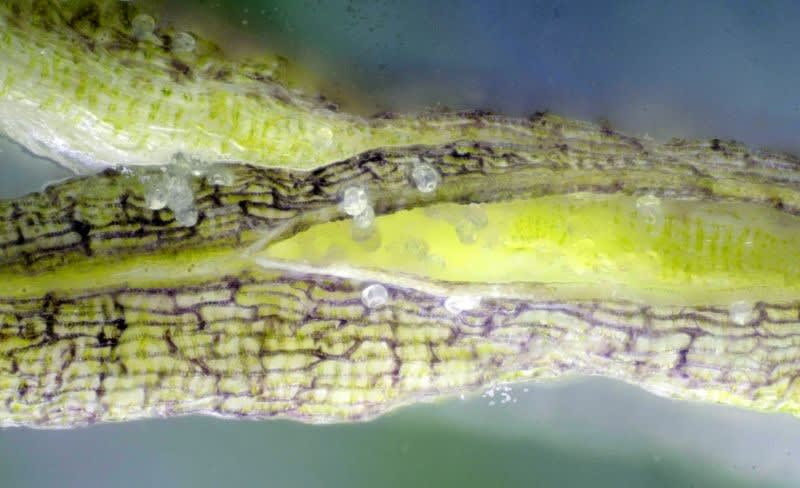

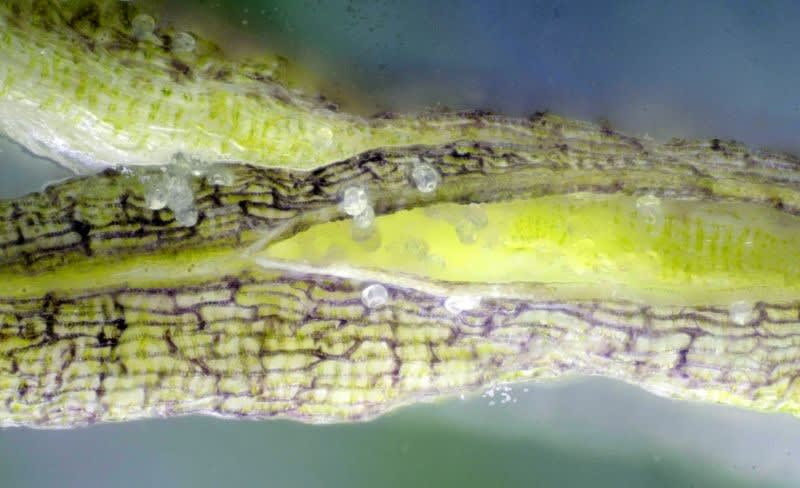

これはついでに撮った写真で、上は雄蕊、下は雌蕊です。雄蕊は開いてしまって、花粉はほとんど無くなっていました。

というわけで、長田武正、「日本イネ科植物図譜」(平凡社、1989)を使って、イネ科の検索をしてみました。検索といっても、絵付きの簡単な項目で12群に分けるだけで、後は絵と見比べながら種を探していくので、私のような素人でも簡単に楽しく調べることができました。こんな調子で、ほかのイネ科も調べていきたいと思います。問題点としては、本が古いので、最近の外来植物が載っていないことでしょうね。

まず、この間から気になっていた、やや大型の植物から調べてみることにしました。これは、5月18日に撮影し、5月23日付のブログに出したものです。何だかごちゃごちゃした感じです。それで、一株採取してきて、調べてみることにしました。

長田武正著、「日本イネ科植物図譜」(平凡社、1989)ではイネ科全体を12群に分ける簡単な絵付き検索表が載っています。それに従って調べていきたいと思います。

まず、この花の付きから調べていきます(これは5月27日付のブログに載せた写真です)。

①花序は頂生、特異な総包葉はない

②円錐花序をもつ(花序の枝はさらに小枝に分ける)

③円錐花序の枝ははっきりしていて、全体は円錐花序であることがよく分かる

調べてみると、検索表のうち、上記の3つの項目に該当することがわかります。①は特殊な花序のものを除く項目で、絵と比べることにより確かめることができます。②と③は花序の枝が写真でもはっきり見えるので、円錐花序で間違いないと思われます。

これは1枝を取って拡大したものです。

さらに、1小穂だけを取りました。花は1小穂あたり1花のように見えます。この時、選択肢としては次の二つの項目があります。

④a 小穂は1小花からなる

第8群(ヒエガエリ属、フサガヤ、ヒゲナガコメススキ、ヌカボ属、イブキヌカボ、アレチイネガヤ、ノガリヤス属、セイヨウヌカボ属)

④b 小穂は見かけ上1小花からなる。すなわち本来は2-3小花のものだが、1小花のみ完全で、他の小花は退化縮小して、多くは1-2個の護頴だけとなる

第9群(キビ属、クサヨシ、アブラススキ、ヒメアブラススキ、イネ、タカネコウボウ、オオアブラススキ属、モロコシ属、イヌアワ、ササキビ、チヂミザサ属)

先ず、④aは第8群になるのですが、そこに属する種類が属を含めていっぱいあります。しかし、すべてについて簡単な絵があるので、それと見比べることにより似たような種がないことが分かりました。次は、④bの第9群になります。ここにもたくさんの種が含まれているのですが、それと見比べていくことになります。

これは1小穂を包む包頴を開いたものです。小花は護頴に包まれ、内部からふさふさとした雌蕊と長い糸状の紐についた雄蕊が見えています。

さらに、包頴を外して、護頴を開いてみます。中から長い柄をもつ雌蕊が見えてきました。と同時に、護頴の下に毛の生えたものがあります。図鑑を見ると、これが退化した小花のようです。

これは下部を拡大したものです。丸い粒状のものが二つついていて、そこから毛がはえています。これが退化した小花です。ということで、この植物は第9群に属することが分かりました。図鑑の絵と比較すると、こんな形状の退化した小花を2つ持つ種はクサヨシ以外には見当たらず、また、長い柄をもつ雌蕊もそっくりです。ということで、これはクサヨシ Phalaris arundinaceaだろうということに分かりました。

これはついでに撮った写真で、上は雄蕊、下は雌蕊です。雄蕊は開いてしまって、花粉はほとんど無くなっていました。

というわけで、長田武正、「日本イネ科植物図譜」(平凡社、1989)を使って、イネ科の検索をしてみました。検索といっても、絵付きの簡単な項目で12群に分けるだけで、後は絵と見比べながら種を探していくので、私のような素人でも簡単に楽しく調べることができました。こんな調子で、ほかのイネ科も調べていきたいと思います。問題点としては、本が古いので、最近の外来植物が載っていないことでしょうね。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます