5月9日から11日まで、三重県の松坂・伊勢・鳥羽へ旅行に行きました。今回はその2回目で、松阪市にある本居宣長記念館と本居宣長旧宅についてです。

本居宣長記念館2階に上がると、「宣長ってどんな人?」という展示がありました。

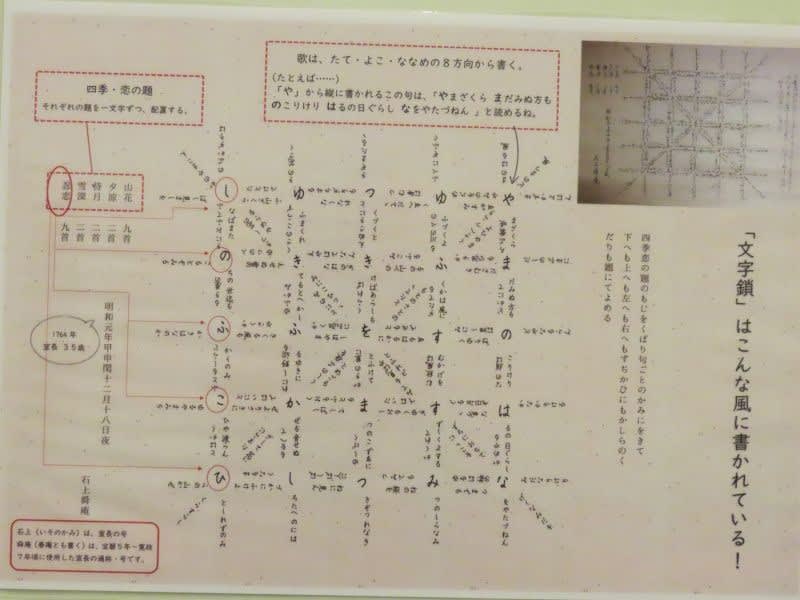

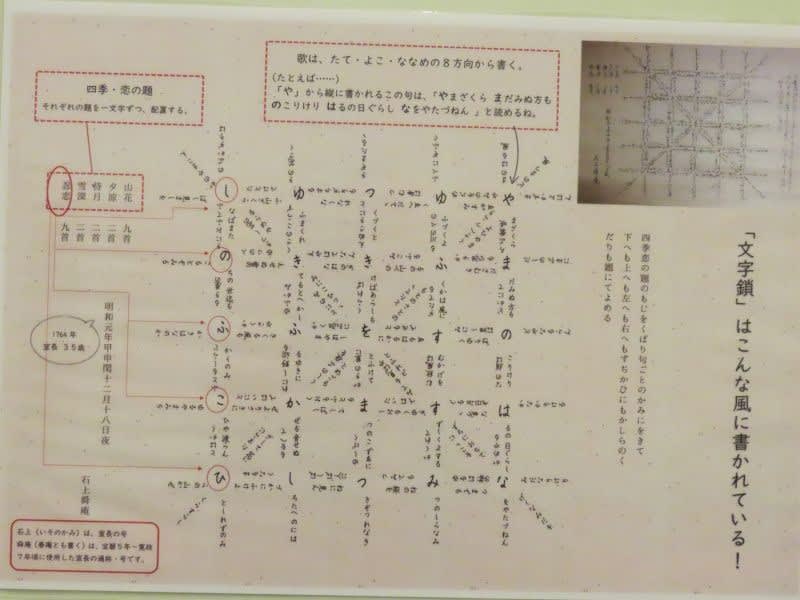

その横には「文字鎖」という面白いものがありました。要は、57577からなる歌のそれぞれの頭文字が大きな字で書かれています。これを縦に上から読んでいくと一つの歌になり、下から読んでも、横から読んでも、果ては斜めに読んでも歌になっていくという仕組みです。

展示室の中の様子です。

中には「古事記伝」などが展示されていました。これは「古事記伝」再稿本だそうです。

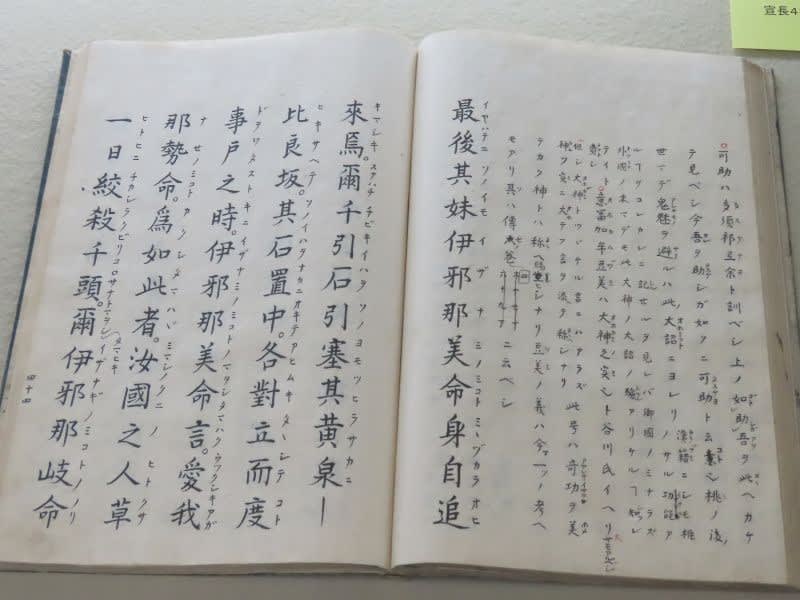

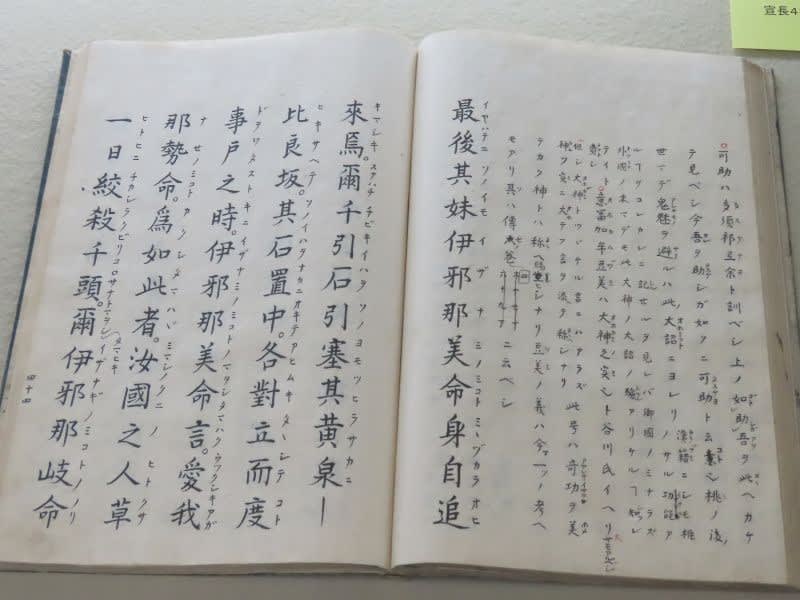

そして、これは「古事記伝」初稿本で宣長自筆だそうです。宣長(1730~1801)は34歳の頃から古事記の研究を始め、1798年68歳のときに「古事記伝」を書きあげました。その間に書かれた初稿本、再稿本が伝わっています。さらに、1785年から出版の話が出始め、1786年に息子の春庭が版下を書き始め、1790年から1822年に版本が出版されたそうです。初稿本、再稿本はカタカナ交じりで、版本はひらがな交じりで書かれています。自筆本は実にしっかりした字で書かれていて、思わず見惚れてしまいました。

これは契沖の「枕詞鈔」を宣長が写したもの。

そして、神代紀の草稿本だそうです。

これは宣長像。

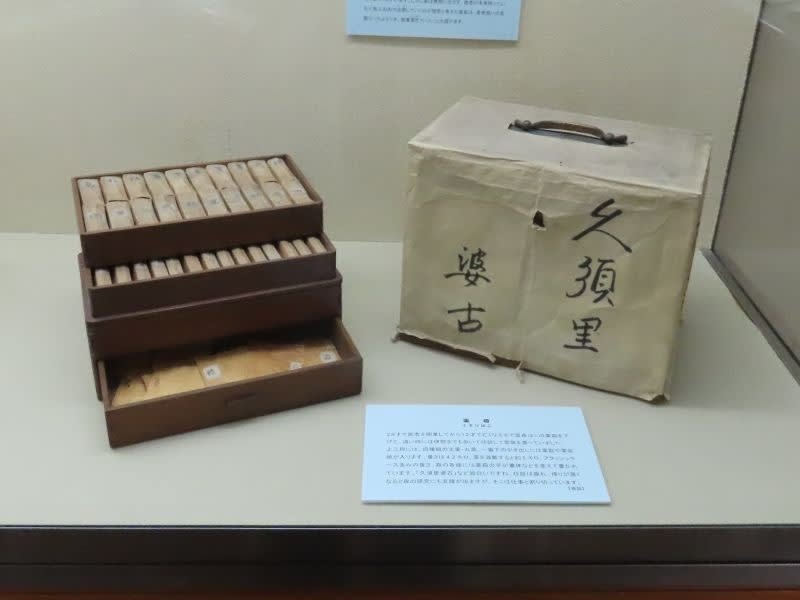

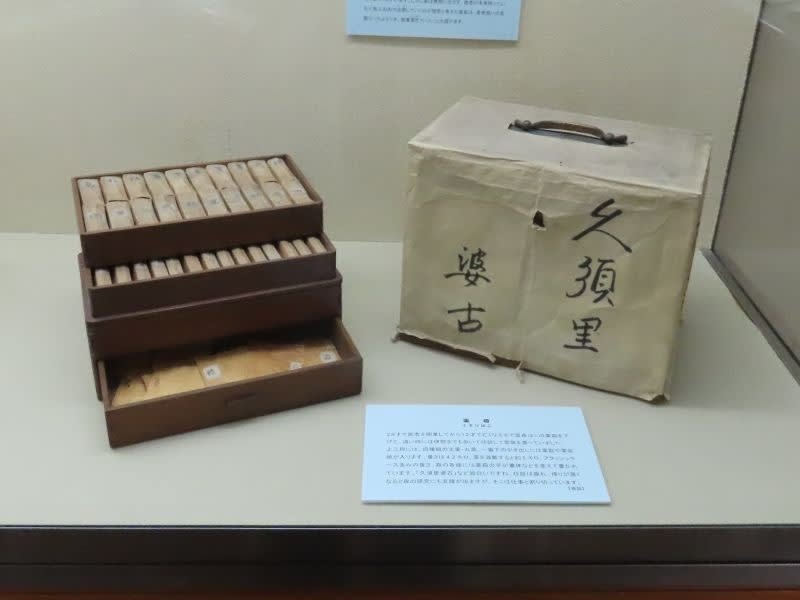

薬箱。

それに旧宅にあったもの。

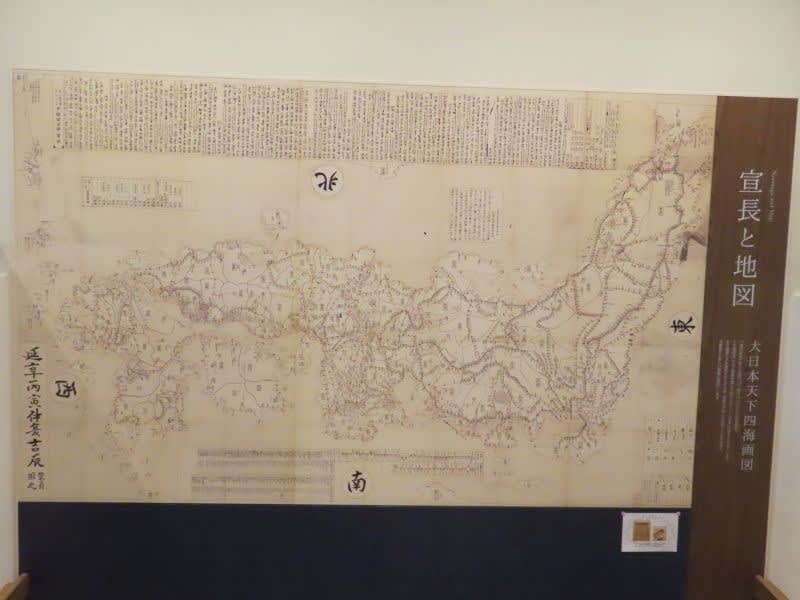

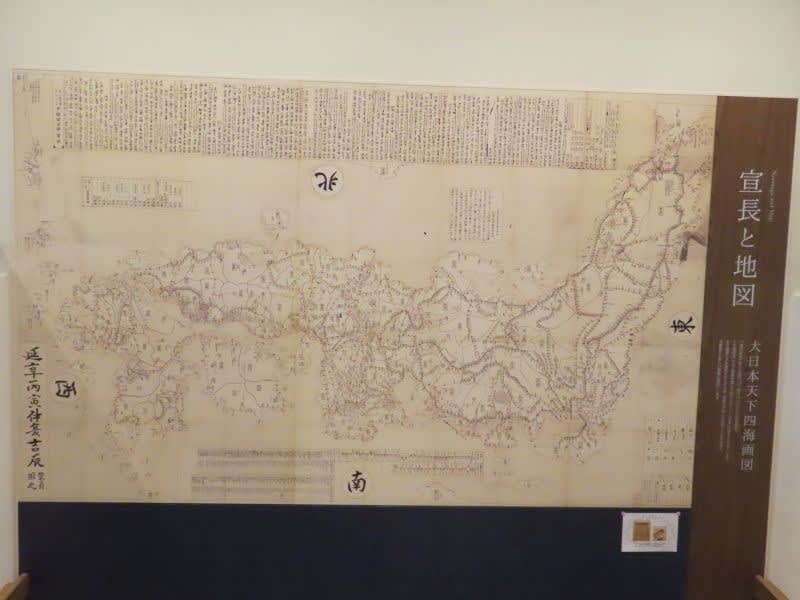

最後は地図。世の中に流布している地図は城下町や名所など部分的なものばかりで全体が描かれていないといって、宣長が日本全図を描いたものです。

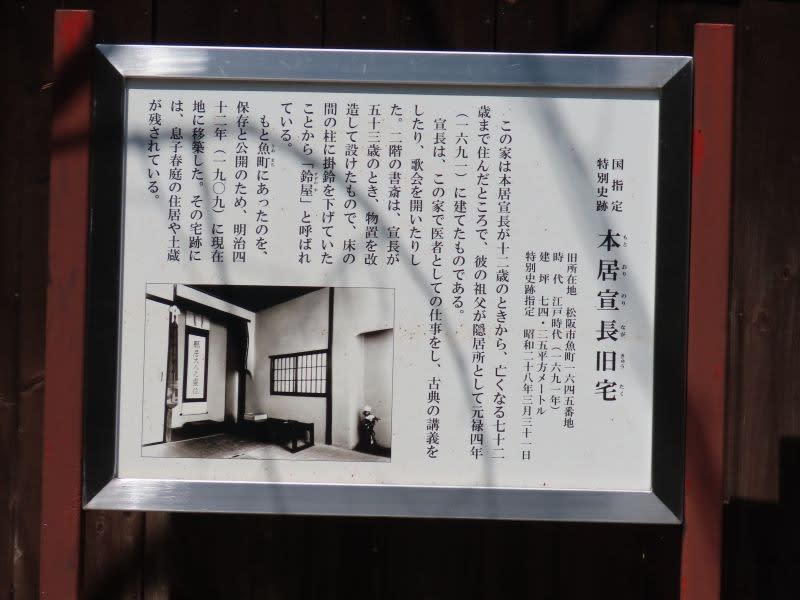

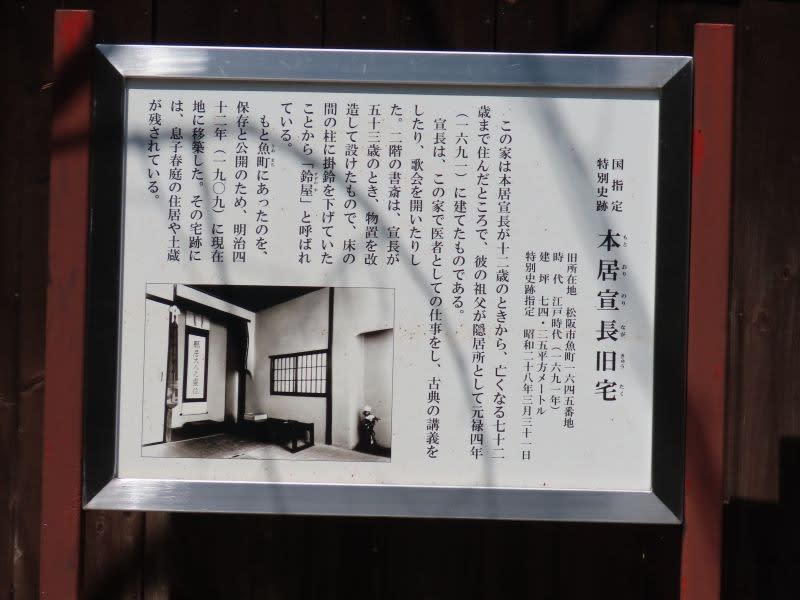

記念館を出て、旧宅に行ってみました。ここは旧宅跡にあった建物を移転したものです。

入り口のツツジにナガサキアゲハが来ていたので、撮りました。

旧宅の1階は中に入ることができました。

2階が宣長の書斎になっていて、鈴が付けられていたので、「鈴屋」と呼ばれていたのですが、残念ながら2階に上がることはできませんでした。

家の内部をいろいろと撮りました。

これは隣にあった鈴屋遺蹟保存会の旧事務所で明治42年に建てられたものだそうです。

建物の前には立派なソテツが植わっていました。

実は、私は子供の頃、三重県の小学校に通っていたので、三重県の偉人として本居宣長のことを習いました。それで、本居宣長はとにかく偉い人なんだと思っていました。それが、最近、奈良市にある率川神社のことを調べ始め、率川神社で行われている三枝祭の起源を調べる中で、宣長の書いた「古事記伝」を読む機会がありました。三枝とは何かという話で、どんなことが書かれているのだろうかと楽しみにしていたのですが、いざ、読んでみると、過去の文献が多数引用はされているものの、宣長自身の考えがはっきりしないし、また、全体の論旨もはっきりしません。さらに、「日の神論争」と呼ばれ、上田秋成と論争を広げたという話があるのですが、その中で宣長の主張している内容があまりにも頑ななので、私の中の宣長像がだいぶ崩れてしまっていました。でも、この展示会を見て、何となく宣長の偉大さがまた感じられるようになりました。

本居宣長記念館2階に上がると、「宣長ってどんな人?」という展示がありました。

その横には「文字鎖」という面白いものがありました。要は、57577からなる歌のそれぞれの頭文字が大きな字で書かれています。これを縦に上から読んでいくと一つの歌になり、下から読んでも、横から読んでも、果ては斜めに読んでも歌になっていくという仕組みです。

展示室の中の様子です。

中には「古事記伝」などが展示されていました。これは「古事記伝」再稿本だそうです。

そして、これは「古事記伝」初稿本で宣長自筆だそうです。宣長(1730~1801)は34歳の頃から古事記の研究を始め、1798年68歳のときに「古事記伝」を書きあげました。その間に書かれた初稿本、再稿本が伝わっています。さらに、1785年から出版の話が出始め、1786年に息子の春庭が版下を書き始め、1790年から1822年に版本が出版されたそうです。初稿本、再稿本はカタカナ交じりで、版本はひらがな交じりで書かれています。自筆本は実にしっかりした字で書かれていて、思わず見惚れてしまいました。

これは契沖の「枕詞鈔」を宣長が写したもの。

そして、神代紀の草稿本だそうです。

これは宣長像。

薬箱。

それに旧宅にあったもの。

最後は地図。世の中に流布している地図は城下町や名所など部分的なものばかりで全体が描かれていないといって、宣長が日本全図を描いたものです。

記念館を出て、旧宅に行ってみました。ここは旧宅跡にあった建物を移転したものです。

入り口のツツジにナガサキアゲハが来ていたので、撮りました。

旧宅の1階は中に入ることができました。

2階が宣長の書斎になっていて、鈴が付けられていたので、「鈴屋」と呼ばれていたのですが、残念ながら2階に上がることはできませんでした。

家の内部をいろいろと撮りました。

これは隣にあった鈴屋遺蹟保存会の旧事務所で明治42年に建てられたものだそうです。

建物の前には立派なソテツが植わっていました。

実は、私は子供の頃、三重県の小学校に通っていたので、三重県の偉人として本居宣長のことを習いました。それで、本居宣長はとにかく偉い人なんだと思っていました。それが、最近、奈良市にある率川神社のことを調べ始め、率川神社で行われている三枝祭の起源を調べる中で、宣長の書いた「古事記伝」を読む機会がありました。三枝とは何かという話で、どんなことが書かれているのだろうかと楽しみにしていたのですが、いざ、読んでみると、過去の文献が多数引用はされているものの、宣長自身の考えがはっきりしないし、また、全体の論旨もはっきりしません。さらに、「日の神論争」と呼ばれ、上田秋成と論争を広げたという話があるのですが、その中で宣長の主張している内容があまりにも頑ななので、私の中の宣長像がだいぶ崩れてしまっていました。でも、この展示会を見て、何となく宣長の偉大さがまた感じられるようになりました。