2022.5.19 黄金アジが食べたいってことで千葉県内房へ行ってきました。都内西部からは東京湾アクアラインを使うと距離的にかなり短縮できます。東京湾アクアラインの海ホタルPAで休憩。何年振りだろう。。。

海ホタルPAから木更津方面。海底トンネル抜けて、ここから橋になります。

反対側、川崎方面。白いのは風の塔。川崎市浮島の沖合約5kmに作られた直径約200m、深さ75mの人工島。 風の塔の上には、高さ90mと75mの2つの塔がそびえています。トンネル内部の空気を排気、外から空気を送気したりするための施設。

その後、木更津JCTから南下。黄金アジ~~~(笑)

富津市の魚屋の磯料理 まるとし

11時、開店頃に到着しましたが、既に待ってるお客さんが・・・。駐車場が少ないんです。駐車場は店横に3台、斜め向かいに3台。店前は国道127号で交通量も多く、道路で待つわけにもいきません。結局、斜め向かいの駐車場で空くまで待機。平日なのに人気ですねえ。

待っている間に磯を散策。

海藻が妙に赤いな。調べたけど良く分からない。ウミウシはいませんでした。

対岸は三浦半島。

黄金あじコース(1980円)。黄金アジのフライは肉厚でデカく、お腹パンパンになりました。

日本でアジといえばマアジ(マアジ属)のことを指す。他にシマアジ、ムロアジ、マルアジなど。マアジの中に、他の海域に回遊することなく一定の場所に根付くマアジがいる。これらは豊富なエサ(プランクトン等)を食べ根付いているので脂の乗りが良くなる。これら根付きのアジは体色が黄身掛かり「黄金アジ」と呼ばれる。とくに東京湾入口の潮の流れの速い場所の浅瀬に棲むアジは美味い。6~8月が旬の時期。富津市金谷周辺には、黄金アジフライを出すお店が数件集中してあります。

お腹いっぱいで、近くの鋸(のこぎり)山へ。

日本寺大仏

日本寺(にほんじ)は、千葉県安房郡鋸南町にある、曹洞宗の寺院。山号は乾坤山(けんこんざん)。本尊は、薬師瑠璃光如来。大仏(日本寺大仏)があることで知られる。

寺伝によれば、聖武天皇の勅願により、行基によって神亀2年(725年)に開山されたとされ、当初は法相宗に属していたという。最盛期には七堂十二院百坊を有する規模を誇り、良弁、空海、円仁らが留錫(りゅうしゃく)したと伝える。良弁は木彫の大黒天を彫り、空海は100日間の護摩を焚き、石造の大黒天を彫り遺し、仁王門の金剛力士像は円仁の作とする伝承がある。

天安年間(857年 - 859年)、円仁が入寺して天台宗の寺院となったと伝え、その後、隆盛と衰退を繰り返したが、復興には源頼朝や足利尊氏の援助を受けたという。

真言宗を経て、江戸幕府三代将軍徳川家光の治世に曹洞宗に改宗した。幕府から朱印状を与えられていた。境内にある五百羅漢像(千五百羅漢)は、江戸時代後期にこの寺を復興した高雅愚伝(当寺第九世)が発願したもので、上総国望陀郡桜井村の石工・大野甚五郎英令が門弟27人と共に安永8年(1779年)より寛政10年(1798年)までの前後約21年の歳月をかけて彫ったものであり、約1,553体の石仏がある[1]。

日本寺 (千葉県鋸南町) 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』最終更新 2021年12月20日 (月) 12:10

カエルの鳴き声が高らかに響いていました。大仏の周りの水場には無数のオタマジャクシ^^;

日本寺は現地の地図で見ると、見所が近そうに見えますが、実際にはかなり登らなければならなかったりします(以前に来た時の記憶)。なので大仏参拝後、館山登山自動車道で山頂付近へ(ロープウェイもあります)。

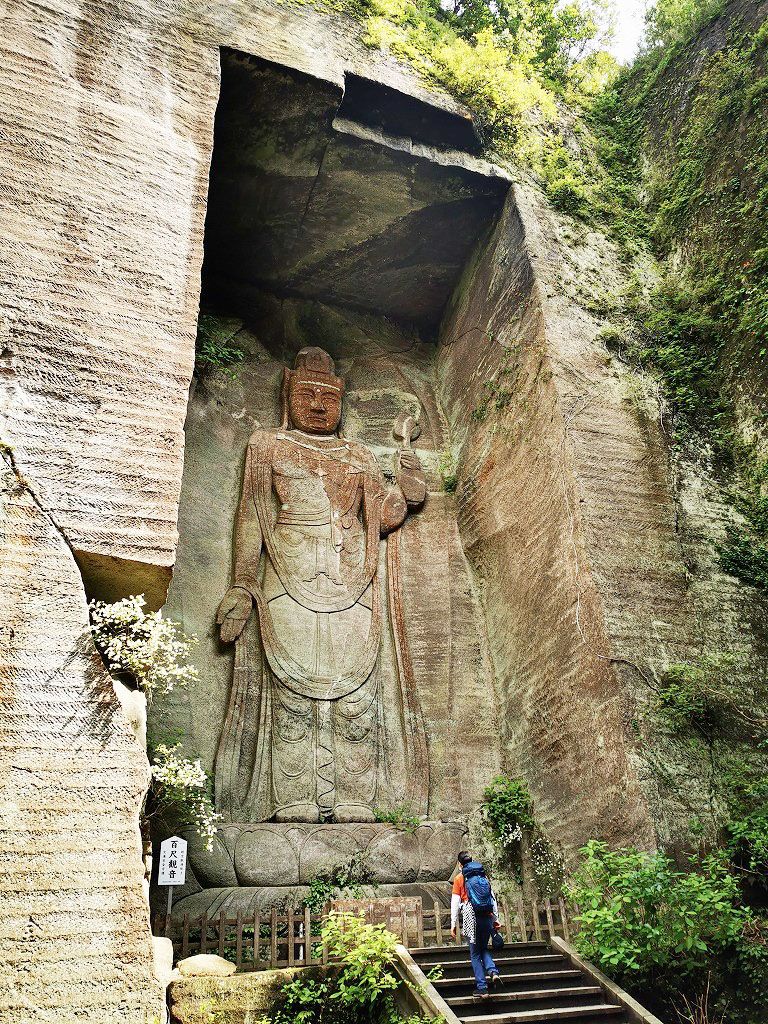

百尺観音

太平洋戦争の戦没者や交通戦争の犠牲者の供養のために彫られたもの。房州石(ぼうしゅういし)の石切場跡に彫られた磨崖仏(高さ100尺=約30m)。昭和35年から6年の歳月をかけて彫られました。

百尺観音付近から見る地獄のぞき

地獄のぞき こうやって展望台から撮ると、すごく怖そうに思えますが、そうでもないです。

でも下を見ると怖いかな(笑)

房州石(金谷石)

房州石、金谷石として、鋸山山中から運び出された石(凝灰質砂岩)は、内房線開通以前には船で運ばれ、江戸・東京の町造りや、開港当初の横浜港の護岸工事などに活用されました。

山頂付近からは東京湾および房総半島、富士山等が見渡せます。

その後、「音楽と珈琲の店 岬」へ。

映画「ふしぎな岬の物語」のモデルになったカフェです。

その後、富津岬へ。

富津岬展望台

鶴のくちばしのように突き出した約5kmの砂嘴(さし)。7km先の対岸は三浦半島の観音崎。

ほぼ半世紀前に来ているのですが、あまり変わっていなかったようにも。

楽しい一日でございました^^