2022.4.5 神社参拝を兼ねて陶芸の町・栃木県益子町へ。まずは腹ごしらえ(笑)

益子町の南外れにある「呑珠庵 (ドンジュアン) 」

十割そば、美味しかったです^^ お塩はうま味を引き出しますねー。

白い鳥居と桜 良い風景です^^

益子町の北にある小宅古墳群((前方後円墳6基、円墳29基、総数35基からなる古墳群)・・・ 小貝川の支流である小宅川の右岸丘陵上の平坦面及び南向きの緩斜面に立地しています。菜の花の黄色がキレイでしたよ。桜はいろんな種類があって次々に咲きそうです。隣接する亀岡八幡宮は後ほど投稿します。

益子陶芸美術館/陶芸メッセ・益子

残念ながら展示替えのため休館でしたが散策はできました。

旧濱田庄司邸

実際に濱田庄司が住んでいた茅葺の邸宅を移築。

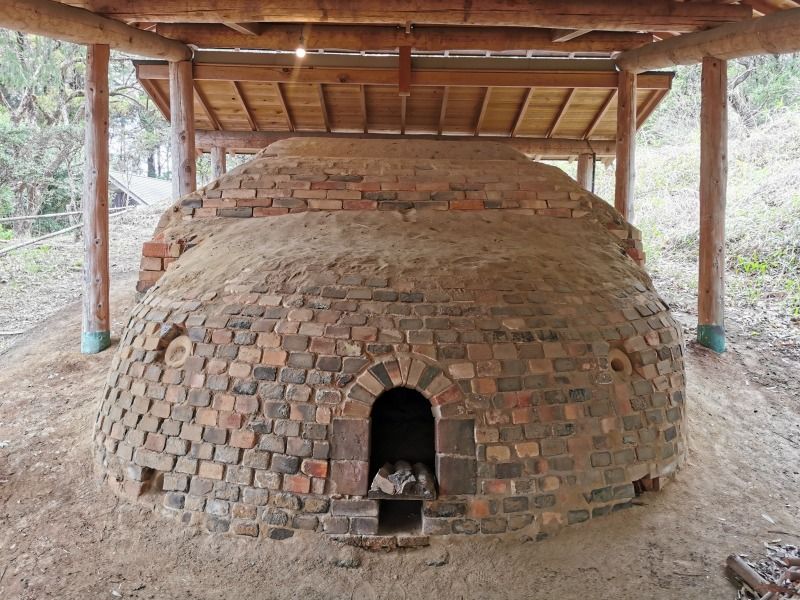

薪窯

登り窯

濱田庄司が生前に愛用していた登り窯を移築復元。

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

その後、すぐ近くにある、濱田庄司記念益子参考館へ。3月の「新美の巨人たち」の放送を観て一度来てみたかったのでした。

大谷石の石蔵を利用した展示室です。2号館では主に西洋やオリエントの蒐集品を、3号館では日本や中国、朝鮮、台湾などアジアの蒐集品を展示しています。

栃木県産の大谷石の石蔵は、県内の特徴的な建築の一つ。益子参考館の石蔵は、隣町の真岡市から移築されたものです。

いや~、美しいです。大谷石、いいなあ。渋いなあ。

公益財団法人 濱田庄司記念益子参考館は、陶芸家濱田庄司が長い時間をかけて蒐集した陶磁器、漆器、木工、金工、家具、染織、その他工芸品を展示・公開するために、濱田庄司の自邸の一部を活用する形で1977年4月に開館しました。

濱田の蒐集は、日本国内にとどまらず、中国、朝鮮、台湾、太平洋諸国、中近東、ヨーロッパ、中米などの各地に広がり、時代的にも古代から近現代まで多岐にわたります。

その蒐集品は、自分の作品が負けたと感じたときの記念として、購入し蒐集した諸品でもありました。これらは、濱田の眼を楽しませ、刺激し、制作の糧となったもので、身辺に間近くおいて親しんだものでした。

濱田庄司記念益子参考館は、濱田がそれらの品々から享受した喜びと思慮を、広く工芸家および一般の愛好者と共にしたい、また自身が制作の際に参考としたものを、一般の人たちにも「参考」としてほしい、との願いをもって設立されました。

現在では、それらの蒐集品に加え、濱田庄司自身の作品および、バーナード・リーチや河井寛次郎ら、濱田が交流を持った作家たちの作品も合わせて展示・公開しています。https://mashiko-sankokan.net/top/about/より引用。

濱田庄司が使用していた工房(細工場)

登り窯

登り窯の内部

赤絵窯

登り窯(塩釉窯)

顔みたいですね^^ 登り窯はイモムシのようです^^

長屋門

濱田庄司は長屋門がお好きだったようですね。「門」から入ったり出たりする行為は、「域」をまたぐわけで、人の精神の切り替えも行われるように思いますね。

4号館は、「上ん台(うえんだい)」と呼ばれた濱田庄司の別邸を展示棟として公開・活用しています。家具や食器類などの蒐集品を展示しています。イギリスのウィンザー・チェアーや濱田デザインのテーブルセットなどで、ご休憩いただくこともできます。

美しいです。

建物の外から・・・美しい・・・

建物内部

1942年に隣町から移築した大きな母屋で、濱田庄司のもっともお気に入りの建物でした。豪壮な庄屋建築ですが、土間部分を板張り・石敷きにするなど、移築時に濱田が様々な手を加えており、独特の雰囲気を持つ建築となっています。

イギリスや日本の家具、木喰仏など様々なコレクションを陳列しています。

囲炉裏(いろり)には薪がくべられていました。室内には薄っすらと煙が・・・。懐かしい匂いがしていましたよ。照明も素敵だなあ。

階段箪笥(たんす)も良いですね。

ウィンザー・チェアー、座り心地良かったですよ。抹茶をいただきました。

いや~、民芸・・・落ち着きますね~。歳かな(笑)

民芸運動(民藝運動、みんげいうんどう)とは、1926年(大正15年)、「日本民藝美術館設立趣意書」の発刊により開始された、日常的な暮らしの中で使われてきた手仕事の日用品の中に「用の美」を見出し、活用する日本独自の運動。21世紀の現在でも活動が続けられている。「民藝」とは、民衆的工芸の意[1]。

日本民藝館の創設者であり民藝運動の中心人物でもある柳宗悦は、日本各地の焼き物、染織、漆器、木竹工など、無名の工人の作になる日用雑器、朝鮮王朝時代の美術工芸品、江戸時代の遊行僧・木喰(もくじき)の仏像など、それまでの美術史が正当に評価してこなかった、西洋的な意味でのファインアートでもなく高価な古美術品でもない、無名の職人による民衆的美術工芸の美を発掘し、世に紹介することに努めた(柳が収集活動を行っていた時代の日本では「李朝」という用語が一般的で、柳自身ももっぱら「李朝」を用いているが、本項では「朝鮮王朝時代」の表記を用いる)。

雑誌『白樺』の同人であり西洋近代美術の紹介者でもあった柳は、1914年(大正3年)、朝鮮陶磁研究家の浅川伯教との出会いを通じて朝鮮の美術に関心をもつようになり朝鮮王朝時代の白磁、朝鮮民画、家具などの素朴な美を世に紹介することに努めた。

1923年の関東大震災の大被害を契機として京都に居を移した柳は、濱田庄司、河井寛次郎らとともに、いわゆる「民藝運動」を展開した。柳、濱田、河井らは、当時の美術界ではほとんど無視されていた日本各地の日常雑器、日用品など、無名の工人による民衆的工芸品の中に真の美を見出し、これを世に広く紹介する活動に尽力した。運動の中心であった柳は、当時ほとんど研究が進んでおらず、美術品としての評価も定まっていなかった日本各地の民衆的工芸品の調査・収集のため、日本全国を精力的に旅した。

民芸運動 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』最終更新 2022年1月17日 (月) 16:27

『白樺』(しらかば)は、1910年4月に創刊され、1923年8月に廃刊された文芸雑誌・美術雑誌。本誌は武者小路実篤、志賀直哉、木下利玄、正親町公和、細川護立ら上流階級の青年たちによって創刊された。有島武郎ら学習院の関係者が多く集い、岸田劉生も表紙装丁を担当したり、文章を掲載したりした。その他のメンバーに、有島生馬、里見弴、長與善郎、柳宗悦、園池公致、児島喜久雄、郡虎彦ら[1][2]。

白樺派の活動の中心として第一次世界大戦期の日本文学で大きな役割を果たした。個性主義・自由主義を基調とした。1923年8月まで続き、全160号が発刊された。161号も刊行予定だったが、関東大震災の影響により廃刊となった。

創刊号の表紙には白樺の若木が描かれた。武者小路実篤による夏目漱石『それから』の評論や、志賀直哉の『網走まで』が掲載された。

白樺 (雑誌)出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』最終更新 2021年8月23日 (月) 09:08

http://www.pejite-mashiko.com/top/

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます