翌日、8時半にホテルを出発。道後温泉・松山市内を離れ、E56 松山自動車道を南下。ETCカード、家の車に差しっぱなしで来ちゃったもんで現金精算(苦笑)。内子町へ寄ってみようと思ったものの、なにも情報を持たず^^; とりあえず「道の駅 内子フレッシュ パークからり」(9時半)でトイレを借りて「内子町並駐車場」へ車を入れて歩き始めました。

内子町並み保存地区を南へ。

歩きはじめて、ビックリ。なんと素敵な街並みだこと。内子町八日市護国伝統的建造物群保存地区へ。

まるで映画のセットのようです。早かったせいもあり、観光客はほとんど居ませんでしたね。

竹工芸 武工房

真竹職人とメタケ職人のお店です。竹バッグ、竹ざる等、実演・販売しているようです。

なんと、床屋さんです。お店の中を見たかったな。

白髭稲荷神社 ものほんの油揚げが奉納されていました。

八百屋さん

いや~、良い空間です。

たばこ屋さん 「塩」の文字も見えますね。郵便ポストは、やっぱりこの形がいいな。

近くの内子中学の生徒さん、すれ違い時に「こんにちは!」と挨拶してくれました。

う~む・・・昭和いや明治・大正の世界だ。

木蠟資料館 上芳我邸(重要文化財 上芳我家住宅)

愛媛の内子町は昔から交通の要だった宿場町で賑わっていたそうです。江戸時代、大洲藩の領地になると和紙の生産を奨励し、藩の専売品となったことで商人たちは富を築いていきました。その後、明治中期までは和紙から木蝋(もくろう)の生産へと切り替え、内子の人々は莫大な富を得ることに成功します。最盛期の明治30年代後半、愛媛県は木蝋の生産量で全国1位で、内子は実にその7割を占めていたそうです。

木蝋(もくろう)

生蝋とも呼ばれ、ウハゼノキやウルシの果実を蒸してから、果肉や種子に含まれる融点の高い脂肪を圧搾するなどして抽出したもの)広義の蝋)。蝋燭、特に和ろうそく(Japanese candle)の仕上げなどには、生蝋をさらに天日にさらすなどして漂白した白蝋(はくろう)を用いる。かつては蝋燭だけでなく、びんつけ、艶(つや)出し剤、膏薬などの医薬品や化粧品の原料として幅広く使われていた。このため商品作物として明治時代まで西日本各地で盛んに栽培されていた。

木蝋 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』最終更新 2022年9月18日 (日) 05:03

凄すぎて・・・言葉がでません。

何処を切り取っても絵になるなあ。

映画館「森文旭館」

大正14年(1925年)竣工の常設活動写真 昭和40年(1965年)に旭館は閉館され、森文醸造株式会社の倉庫として使用されてきましたが、2013年、社長が保存会を立ち上げ、年に何回か上演会や朗読会を開催するようになりました。

いや~、しぶいです。こんなところにこんな映画館が残っていることが奇跡ですなあ。

さて、もう一か所、どうしても行きたい場所があります。芝居小屋・内子座です。

外観正面 う~ん 渋すぎますな。中に入ります・・・。

入り口

ボランティア?の案内の方が案内してくれましたよ。ここは回り舞台の上ですよ。

天井も渋いです。

板敷きの間を木組みによって区切った升席

舞台脇より。同行友人が役者のよう??(笑)

「奈落入口」ここも案内してくれましたよ。

回り舞台の下部分

いや~、すごいです。まさに奈落の底。人力で動かしていた時代には、地獄を連想させる非常に暗くてジメジメした場所だったので奈落と呼ばれるようになったとか。

奈落からセリ上がってくる仕掛けを総称で「セリ」と言いますが、歌舞伎座の花道で観客から見て七三のところにある仕掛けを、特別に「スッポン」と呼びます。

2階より。

屋根の上に何かが・・・

正面の屋根に飾られている「招き狐」には内子座が繁盛するようにという願いがこめられています。「招き猫」でないのは、この周辺では稲荷信仰が多いため。

内子座 大正期の思いが伝わる、本格的な現役の芝居小屋

大正5年(1916年)に大正天皇の即位を祝い創建された内子座。木造2階建ての瓦葺き入母屋作り、純和風様式の本格的な芝居小屋として建設されました。回り舞台や花道、桝席、楽屋などがあり当時の建築技術の粋が集められた建造物です。

近年、老朽化のため取り壊されるところ、地元住民の熱意により改修が決定。昭和60年(1985年)に復原工事が完了し、芝居小屋として再出発を果たしました。今では、町内外の芸術文化活動の拠点として活用されています。

いや~、ボランティア?のガイドさんに芝居小屋内を案内してもらいましたが、すごかったわ~。まだまだ、この狭い日本の中にも知らないところがたくさんあるんだろうなあ。以前、「鶴瓶の家族に乾杯」で観たことはあったのですが、すごい芝居小屋です。つい最近もテレビで紹介されていましたね。

内子座の前の「おおはら美容院」こちらも昭和っぽいですね。

森文醸造株式会社 第二醤油発酵蔵

金光教 内子教会

さて、古民家をリノベーションした「なるカフェ」で一服。

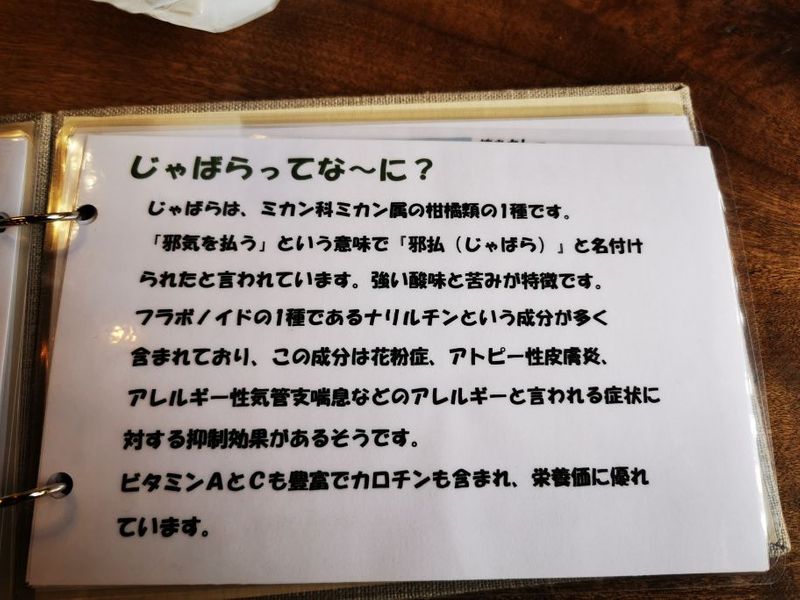

「じゃばらソーダ(内子産)」を飲みましたよ。柑橘類、苦手なのに(笑)

ジャバラは、ミカン属の柑橘類の1種で、ユズや九年母(くねんぼ)などの自然交雑種である。原産地は和歌山県東牟婁郡北山村。強烈な酸味と苦味を生かして、北山村が村おこしに活用している。ジャバラ 最終更新 2022年7月27日 (水) 21:18

内子町について

内子町は愛媛県のほぼ中央部に位置し、面積の約8割を山林が占めています。山間の小さな町ですが、江戸後期から明治時代にかけて製蠟業などで栄えた美しいたたずまいの町並みが今も残っています。

内子町中心エリア

八幡浜から四万十経由で今夜宿泊の高知市内まで行こうと予定していましたが、お土産屋「あたらし屋」の店主に聞いたら、それはムリじゃないかあ、相当距離があるし山道だぞということで大幅に予定を変更して内子町から最短ルートで高知市内を目指すことにしました(それでも桂浜に着いたのは15時過ぎでした)。

今思うと、もっとこの町に居たかったなあ。残念。。。。お昼ごろ、内子町を離れて、いざ高知へ。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます