今回は

右主脚基部の組み立てです。

前回で左側の主翼が

一段落といった所でしょう。

右側の主翼の製作へと

駒を進めていくようです。

主脚が出ている事を表示する

脚位置表示棒とギアを製作しますが

微妙なセッティングとなってるので

慎重に作業をしましょうとの事。

作業的には

左側の時と差はありませんので

デジャブ感はあるブログになりますが

そうならないように

心がけて書きたいと思います。

パーツ的にも

第28号『我輩の脚』で

紹介したものがそのままありますね。

↑同じ工程の逆だからしょうがない。

さぁ

デジャブの世界へようこそ!!!!

………………って

ちょい待ち!!!!!

何かあのときにはなかった部品が

今回付属されてますが

『何だコレ!?』

何に使うのかは分かりませんが

製作を行いたいと思います。

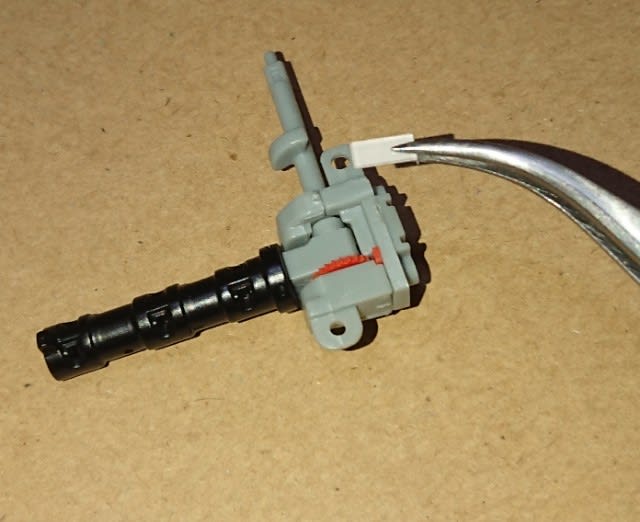

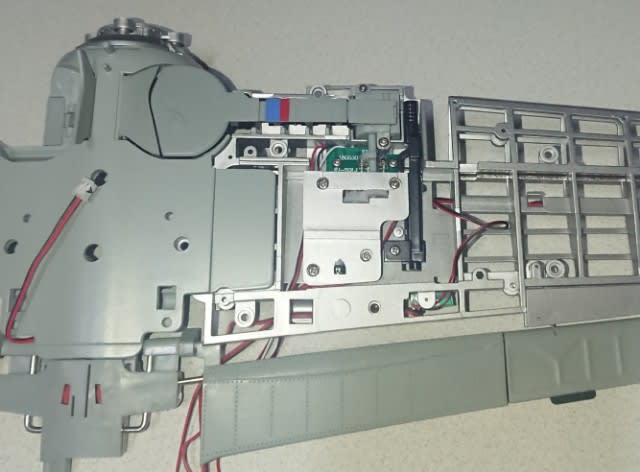

STEP1

右主脚基部の組み立て

まずは

軸押さえに脚位置支持棒を差し込み

もう片方にも軸押さえをはめ込み

外れないように押さえ込みます。

それから

ショックアブソーバーの軸に

ギアをはめ込みます。

こちらは半月状に型どられているので

しっかり合わせて押し込みます。

はめたギアの軸に

ベアリングをはめ込んでいきます。

これは

めっちゃ固かったですが

ちゃんとはめ込まないと

のちに支障が出てくる可能性がある為

しっかりと奥まではめていきます。

ショックアブソーバーを

脚位置指示棒がある軸押さえに

はめ込みます。

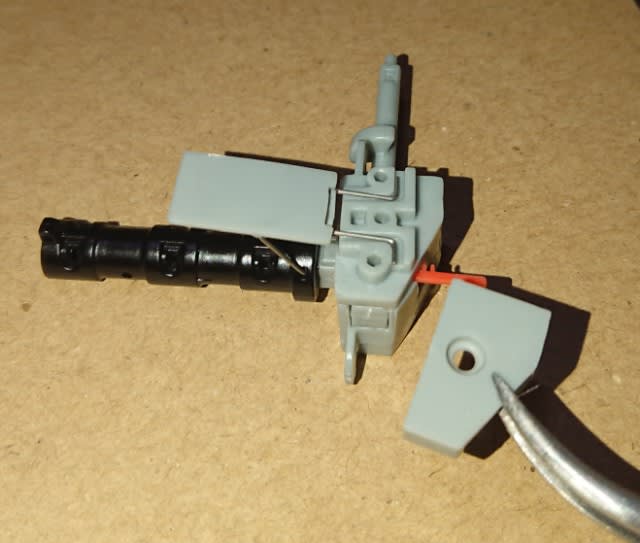

この時

脚位置指示棒は

一番飛び出した状態にする。

…………らしいのだが

これをしながらだと

軸受けをはめるときに

脚位置指示棒がズレて

取り付ける可能性があります。

ここは左側の時とは

説明が違っています。

あのときは間違えた説明だったから

脚位置指示棒が収まった状態で

ショックアブソーバーを入れたから

楽でした。

↓その時の訂正↓

だから

今回はズレやすいような作業と

なっています。

…………なので

まずは軽く軸受けをはめ込み

ショックアブソーバーを90度動かして

主脚を閉じた状態にして

脚位置指示棒を一番下に下げた状態で

軸受けを押し込んではめ込みました。

多分この方法だと

うまく位置が合うと思います。

組み立てガイド通りだと

一番上の位置合わせがつらい f(^_^;

そして

この後に普通に

『ライナーの台紙を剥がして

ショックアブソーバーの図の位置に

貼り付ける』と

左側の時には無かった説明が

何食わぬ顔して記載されとる。

先程言いましたが

謎の部品『何だコレ!?』が

ここで使われる訳です。

あれ?

………………と言うことは

あと2つライナーがあるから

1つは予備だとして

もう1つは……

まぁ…

とりあえずは先に進みます。

それでは

ネズミ取り……じゃなかった

主脚カバーを取り付けます。

最後に

ネ…… 主脚カバーが落ちないように

金具押さえを取り付けて

今回の作業は終了です。

さてと

次回予告しますか…………って

思ったのですが

先程のライナーとワッシャーが

気になりますよね!!

今回の完成図の次のページを

めくってみたら

『左主脚、リミットスイッチの調整』

という項目で作業が続きました。

これによると

第28号で組み立てた左主脚を

基部から引き出したとき

地面と垂直にならない場合がある。

また38号で取り付けた

左主脚リミットスイッチが

不完全に押される場合がある。

その時は今回付属されてた

パーツで調整できるので

以下の手順で作業を進めようとの事。

えーっと……

普通にこれ書いてあるけども

これって『訂正とお詫び』的な

ものではなくて

『分解して補強してくれ』という

アドバイスチックな語りに

なってるけど

何故 その時に

用意してくれなくて

過ぎ去ってから言うんだろうか?

これは

もしかして

お仲間さんの誰かがアシェットに

助言したものだろうか?

まぁ…

その方が妥当な線かもね ┐(´д`)┌

とりあえずは

調整はしますけど

何か腑に落ちない……

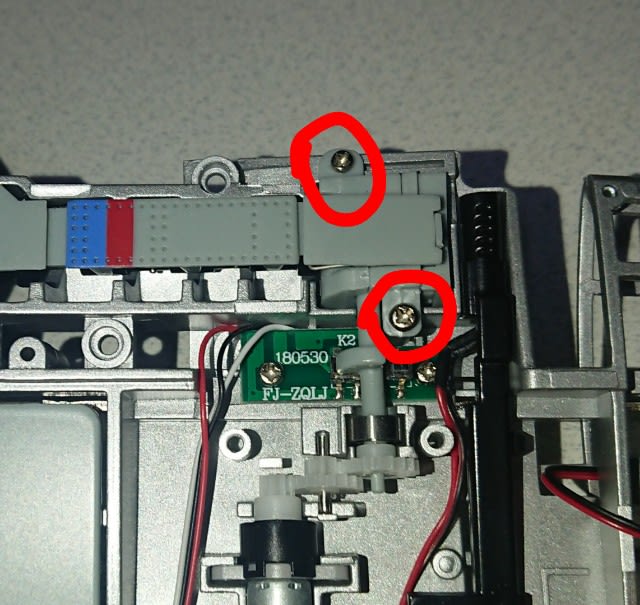

STEP1

左主脚リミットスイッチの調整

まずは

左主脚モーターのカバーを

固定しているネジを外し

取り外します。

次に

左主脚を固定しているネジを外し

左主脚を取り出します。

左主脚を止めていたネジは

サイズが違いますので

また取り付けるときは

間違えないように注意ですね。

左主脚リミットスイッチを

固定してるネジを外して

取り出します。

そして今回付属されていた

透明なワッシャーを

リミットスイッチの右側に

穴が合うように置きます。

穴に合うように

透明なワッシャーを設置したら

左主脚リミットスイッチを

再度固定します。

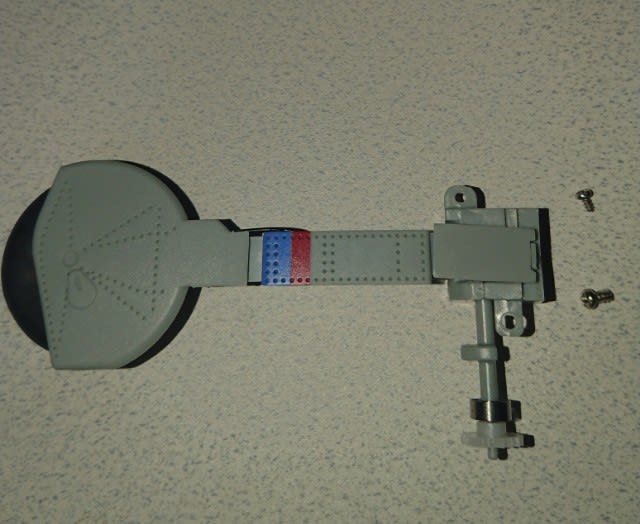

STEP2

左主脚角度の調整

先程取り出した左主脚の

ネズミ取り……じゃなかった

主脚カバーの金属を外します。

右側のショックアブソーバーに

取り付けたように

こちらの左主脚にもライナーを

取り付けていきます。

あとは

取り外したパーツを

取り付けて調整の完了です。

次回は

『右主脚基部と

車輪の組み立て』です。

それでは長くなりましたが

最後までご閲覧の程

有り難うございました。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます