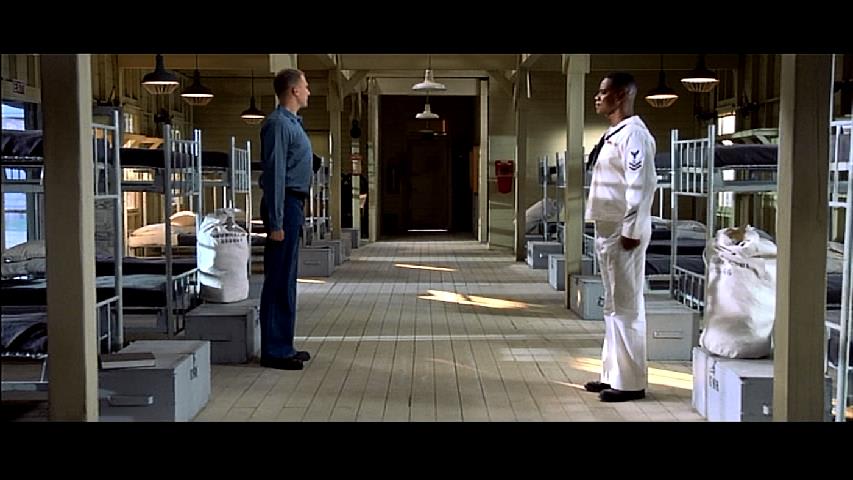

宿舎に帰ってきた大瀧中尉は、

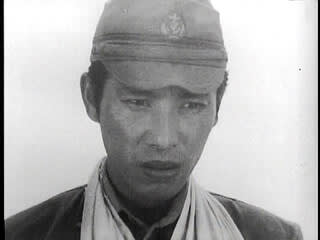

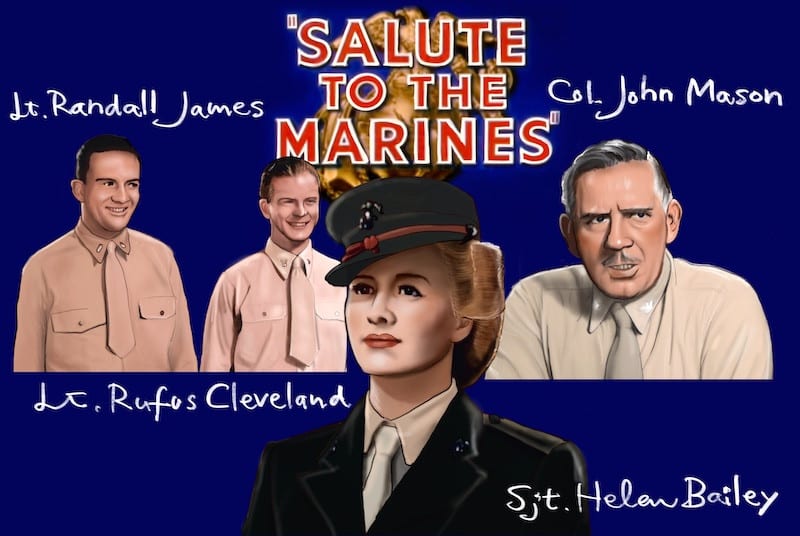

上島上飛曹(西村晃)の頬に殴られた跡があるのを見咎めました。

上島上飛曹(西村晃)の頬に殴られた跡があるのを見咎めました。

「どうしたんだ」

「敬礼の仕方が悪いと言って修正を受けました」

「誰に」

「第三飛行隊の・・」

「馬鹿野郎、第三飛行隊はもうおらんじゃないか」

「第三飛行隊の・・」

「馬鹿野郎、第三飛行隊はもうおらんじゃないか」

「たった今着任されたんであります」

「チッ・・・特攻の仁義を知らねえな?よし来い!」

「チッ・・・特攻の仁義を知らねえな?よし来い!」

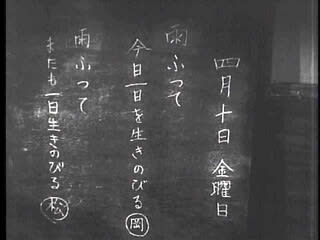

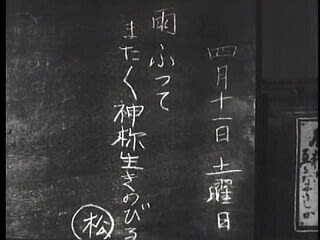

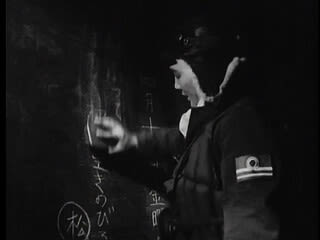

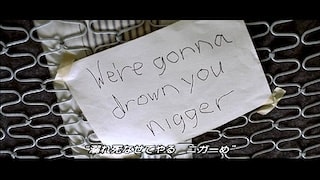

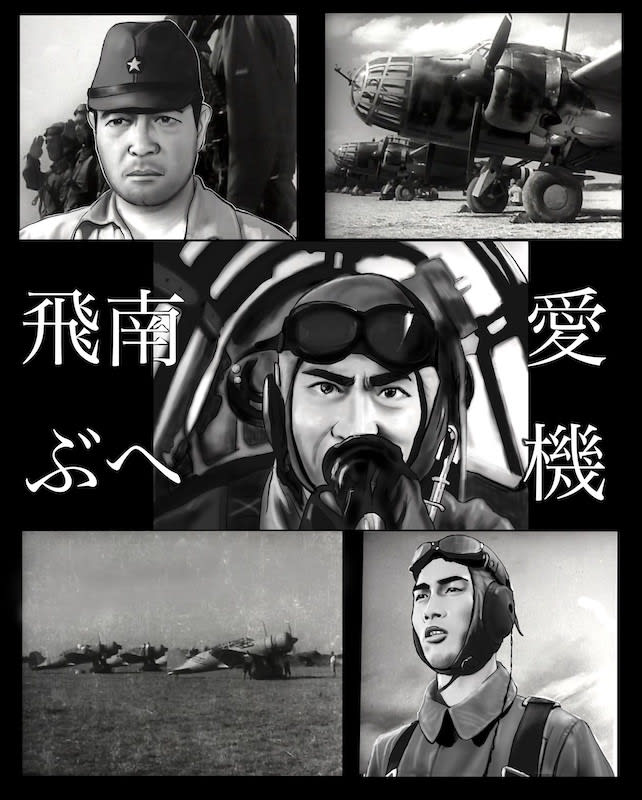

前の部隊が全員特攻に行っていなくなったので、

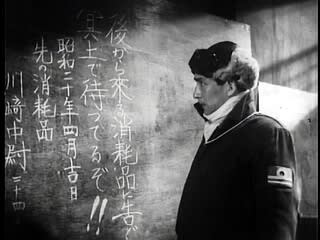

新しく補充されてきた「次の消耗品」士官は、宿舎で先人の遺した

新しく補充されてきた「次の消耗品」士官は、宿舎で先人の遺した

「後から来る消耗品に告ぐ、冥土で待ってるぞ!!」

という書き置きを読んでいました。

「・・いやなこと書きやがる」

という書き置きを読んでいました。

「・・いやなこと書きやがる」

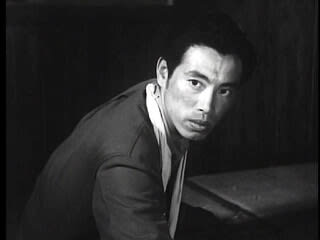

そこに上島上飛曹を連れてやってきた大瀧が、勢い込んで、

「おい、この男を殴ったのは誰だ!」

しかし次の瞬間・・・・

しかし次の瞬間・・・・

「大瀧!」「加藤じゃないか!」「生きていやがったか!」「貴様もか!」

「こいつうう〜〜!」「はっはっはっは」

「・・・・・・・・」(チッ)

同期の間で盛んに知人の消息について情報交換がなされます。

「笠原は?」「この間往った。黒板の連中と同じときだ」

「竹内どうした」「硫黄島だ」「水野は?」「台湾で別れたきりだ」

「杉村は?」「わからん」「畜生、だいぶやられたな」

上島「・・・・・・・・」

憮然としている上島に気がついた大瀧は本来の用事を思い出し、

「おい、こいつを殴ったの誰だ」「俺だ」

「お前か。勝手なことしゃがって!」

たちまち取っ組み合いが始まりますが、弾けたように笑い出して、

全く本気モードではありません。

不満そうな上島。

そこに従兵が大瀧宛の故郷からの電報を持ってきました。

明日の朝、両親と幼馴染みの’よっちゃん’が面会に来るという知らせです。

大瀧、喜び勇んで部屋を走り出てしまい、置いていかれた上島は、

慌てて敬礼を(ちゃんと)し、後を追いかけていくのでした。

宿舎中を駆け回って自分の喜びを皆に伝えずにいられない大瀧。

深刻な顔をしていた深見もつい釣られて笑いをこぼします。

慌てて敬礼を(ちゃんと)し、後を追いかけていくのでした。

宿舎中を駆け回って自分の喜びを皆に伝えずにいられない大瀧。

深刻な顔をしていた深見もつい釣られて笑いをこぼします。

ご機嫌の大瀧、皆に喜びのお裾分けとばかり、

「従兵、酒が来たからやるぞ」

「ご馳走になります!」

「従兵、酒が来たからやるぞ」

「ご馳走になります!」

「親父とお袋が来るんだよ!りんごのほっぺたも来るぞお!」

しかし、その頃、部隊には司令部からある作戦命令がもたらされていました。

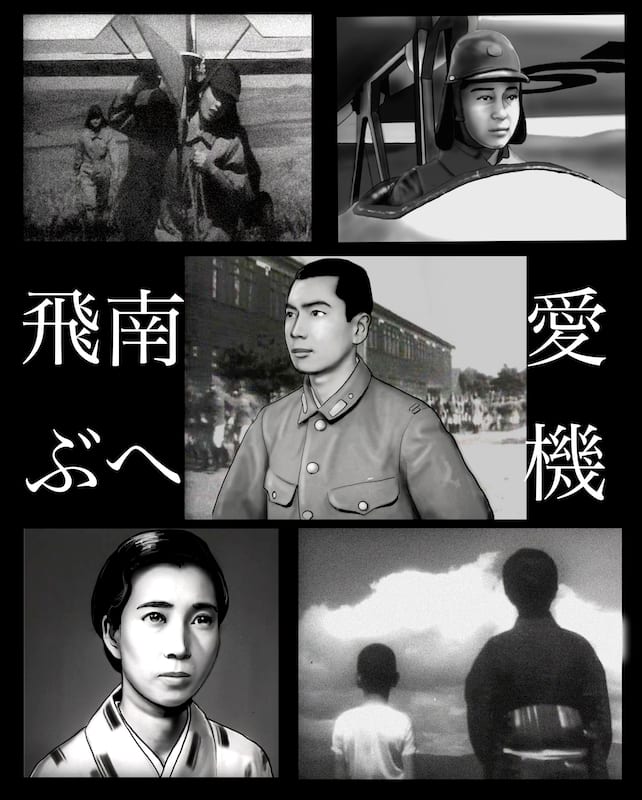

翌払暁、皆が集められます。

沖縄方面の敵機動部隊に対し、可動機全機による特攻が発令されたのです。

翌払暁、皆が集められます。

沖縄方面の敵機動部隊に対し、可動機全機による特攻が発令されたのです。

昭和20年4月16日に行われた「菊水三号作戦」がこれに当たります。

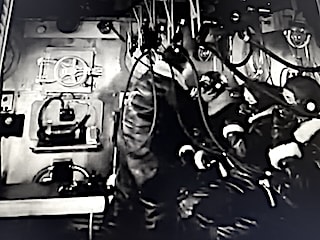

飛行場ではすでに爆装が始まり、各機には500キロ爆弾が搭載されました。

「本日の指揮は村山大尉が執る!」

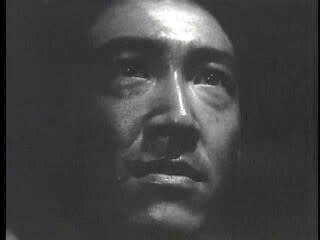

深見は大瀧を呼び止めました。

「汽車が着くのは5時だったな?

到着したら電話をしてもらうように駅長に頼もう。

声だけでも聞いていけよ」

「間に合えばよし、間に合わなければまた致し方なしだ。覚悟はできてる」

「大瀧・・・・」

「どうも話がうますぎたよ!はっはっは」

大田区は深見を軽く叩くと笑いながら走って行きました。

出撃までの1時間、隊員たちは「自分のしたいこと」をして過ごします。

故郷に電話をかける上島上飛曹。

「もういい加減カタギになれよ」

一体誰に電話してるんだろう。

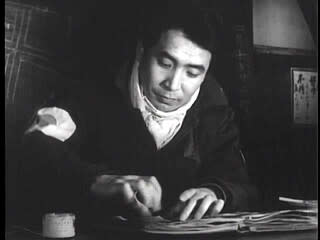

ボタン付けをしている田中中尉。

アルバムに写真を貼り付ける岡村中尉。

故郷に電話をかける上島上飛曹。

「もういい加減カタギになれよ」

一体誰に電話してるんだろう。

ボタン付けをしている田中中尉。

アルバムに写真を貼り付ける岡村中尉。

髭を念入りに剃る野口中尉。

彼らの様子をじっと見つめる深見中尉。

辞世の句がどうも浮かんでこない北中尉は仲間に助けを求めます。

「特攻隊 神よ神よと おだてられ」

「どうもロマンチックじゃねえなあ・・・はっはっは」

その頃、何も知らない大瀧の両親と幼馴染を乗せた汽車は

九州に近づいてきていました。

出て行ったまま帰ってこない大瀧を探しに行った深見が見たのは、

誰もいない林の中で慟哭しながらのたうち回る彼の姿でした。

「父ちゃん・・・母ちゃん・・・よ、よっちゃん・・・・

会いたい、会いたい、会いたいっ!」

このシーン始め、エモーショナルな場面で聞こえてくるのは、

芥川也寸志が手がけたドイツロマン派風のBGMです。

やおら立ち上がった大瀧は、海軍五省を唱えたあと、

服を脱いで湖に飛び込み、泳ぎ出しました。

深見は司令室に行ってこう告げます。

「私も往かせてください!」

服を脱いで湖に飛び込み、泳ぎ出しました。

深見は司令室に行ってこう告げます。

「私も往かせてください!」

「貴様その体では無理じゃないか」

「大丈夫です。レバーぐらい握れます」

「村山、連れて行ってやれ」

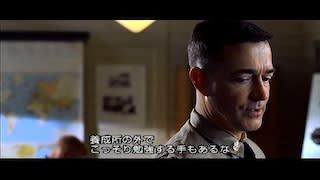

この飛行長のおっさん、目つきも何もかもが不遜です。

村山大尉の最後の出征を見送るための酒席のはずなのに、

楽しげに酒を飲み、ものを食い、さらに、口にものが入っている状態で、

「深見、なかなか立派になったぞ」

「深見、一緒に死のう!」

黙って敬礼を返す深見中尉。

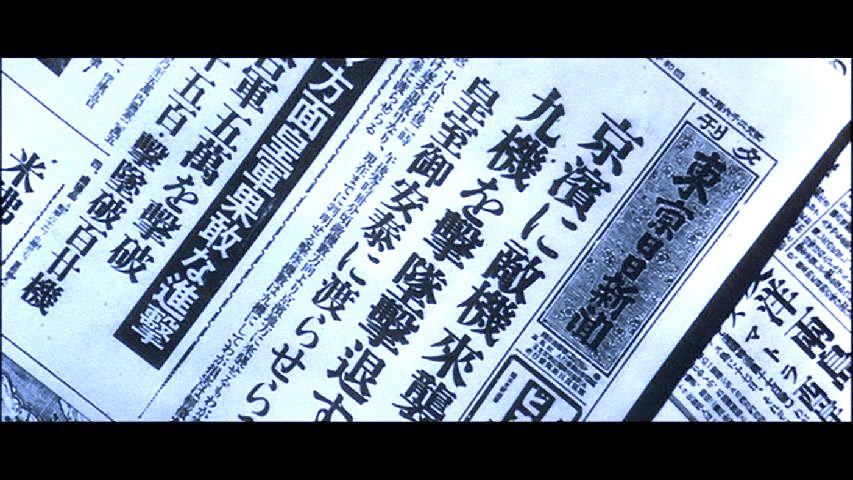

深見が去ると、後ろの士官どもは、

「特攻隊にまた美談が増えたな」

「早速デカデカと報道班員に書かせますか」

「明日の新聞は賑やかになるねえ」

そして全員で何がおかしいのか呵呵大笑し、

それを背中で聞いていた村山大尉は黙ってその場を去りました。

黙って敬礼を返す深見中尉。

深見が去ると、後ろの士官どもは、

「特攻隊にまた美談が増えたな」

「早速デカデカと報道班員に書かせますか」

「明日の新聞は賑やかになるねえ」

そして全員で何がおかしいのか呵呵大笑し、

それを背中で聞いていた村山大尉は黙ってその場を去りました。

その後も、楽しげに

「今日は2割は当たるかな」

「いやあ、もっと当たる!」

そこに明日の朝特攻出撃する士官もいるのに、

こんな無神経なことを言う士官が本当にいたとは考えられません。

流石にこれは映画上の創作ではないでしょうか。

過去観た学徒出陣を扱った映画は、兵学校士官を敵扱いして、

いかに酷い連中だったかを強調する傾向がありました。

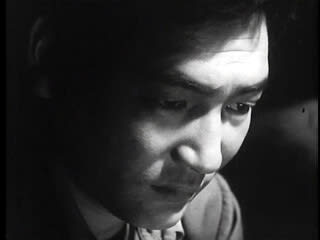

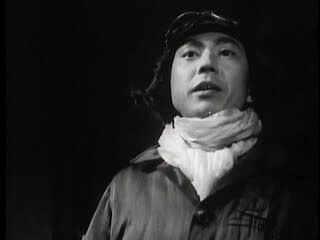

深見中尉が準備のために部屋に戻ると、全員から声をかけられます。

「深見、貴様から親父に手紙を渡してくれないか」

「今日は2割は当たるかな」

「いやあ、もっと当たる!」

そこに明日の朝特攻出撃する士官もいるのに、

こんな無神経なことを言う士官が本当にいたとは考えられません。

流石にこれは映画上の創作ではないでしょうか。

過去観た学徒出陣を扱った映画は、兵学校士官を敵扱いして、

いかに酷い連中だったかを強調する傾向がありました。

深見中尉が準備のために部屋に戻ると、全員から声をかけられます。

「深見、貴様から親父に手紙を渡してくれないか」

「深見、貴様生き残ったら俺のうちに寄ってくれよな」

「俺んとこも頼むわ。

うちのお袋は泣き虫やさかい、塩梅よう頼みまっせ。

・・・・おう、なんや?」

後ろで着替えをしていた深見に初めて気がつきました。

「俺もいくぞ」

無理するな、とか付き合いが良すぎるぞ、と声をかける戦友に、

「貴様たちと一緒に死にたいんだ」

「誰の命令だ。隊長か?飛行長か?」

「命令は受けん。許しを得てきた」

「何があったんだ」

「何もないよ。心配するな」

大瀧は、先日の二人の議論で自分が言ったことを根に持っているのか、

と聞きますが、もちろんそれは違い、深見は、この期間に

自分だけでなく皆がそれぞれの気持ちで苦しんでいることを知り、

皆と一緒に死にたくなった、と訴えます。

それでも尚深見を行かせまいとする大瀧ですが、

最後は無言で白いスカーフを巻いてやります。

誰が始めたか、いつの間にか皆は「同期の櫻」を合唱していました。

最後は無言で白いスカーフを巻いてやります。

誰が始めたか、いつの間にか皆は「同期の櫻」を合唱していました。

出撃時間は迫っていました。

地上における最後の時間を、彼らはいつものように過ごします。

「大瀧、ゆっくり話す間もなかったな」

「うん、これからはずっと一緒だ」

地上における最後の時間を、彼らはいつものように過ごします。

「大瀧、ゆっくり話す間もなかったな」

「うん、これからはずっと一緒だ」

加藤中尉は、着任した次の日に特攻出撃することになってしまいました。

「今や皇国の必勝のためにお前たちの命を捧げる時が来た!

お前たちは生きながらにすでに神である」

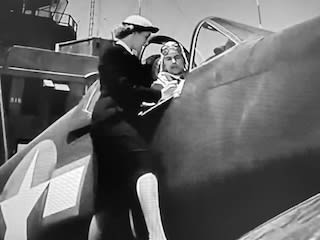

搭乗前に、各自故郷の方向に最後の挨拶をします。

その時、大瀧の家族は基地のすぐ近くまで来ていました。

その時、大瀧の家族は基地のすぐ近くまで来ていました。

搭乗機の前で別れを告げます。

飛行場にZ旗が揚げられました。

飛行場にZ旗が揚げられました。

離陸の映像は実写フィルムです。

帽振れで送る基地の人々。

格納庫の前からかろうじて機影を見送った家族。

父は万歳し、幼な馴染みは手を振り、母は手を合わせます。

攻撃の状況が通信されてきました。

その後は火を噴き海に墜落する飛行機の実写映像が流れます。

通信音が「ピー」と鳴り続けている間は「突入中」です。

その音が切れたとき、それは操縦者がこの世から消えたことを意味します。

最後の通信音が途切れ、参謀が言います。

「思ったよりいかんな」

「まだまだ技量未熟だ」

帽振れで送る基地の人々。

格納庫の前からかろうじて機影を見送った家族。

父は万歳し、幼な馴染みは手を振り、母は手を合わせます。

攻撃の状況が通信されてきました。

その後は火を噴き海に墜落する飛行機の実写映像が流れます。

通信音が「ピー」と鳴り続けている間は「突入中」です。

その音が切れたとき、それは操縦者がこの世から消えたことを意味します。

最後の通信音が途切れ、参謀が言います。

「思ったよりいかんな」

「まだまだ技量未熟だ」

「何、特攻隊はいくらでもある」

この士官たちの描写に対し、どこかから文句は出なかったんでしょうか。

その日、国民学校の唱歌の時間に子どもたちが歌うのは、

搭乗員たちが弾いていた「箱根八里」でした。

深見がもうこの世にいないことを、彼女は誰から聞いたのでしょうか。

大瀧の家族は、いつまでも、いつまでも飛行場に立ち尽くしていました。

お父さん、お母さん、よっちゃん、愈々後1時間の命です。

最後の筆を取ります。

お父さん、お母さん、25年のご慈愛を心からお礼申し上げます。

僕の大好きなすべての人、懐かしい故郷の山河、そして平和な日本。

それを思い浮かべながら今死んでいきます。

お父さん、身体に十分気をつけてください。

月に一度は山田先生の診察を受けるように。

これだけは是非お願いします。

お母さん。優しいお母さん。

お母さんに泣くなと言うのは無理かもしれませんが、

どうか泣かないでくださいね。

お母さん、お母さん、お母さん。

何度でもこう呼びたい気持ちでいっぱいです。

よっちゃん。林檎のほっぺただ。

思い出すと楽しいことばかりだった。

両親のことを頼みます。

ではみなさん、どうかいつまでも、いつまでも長生きしてください。

往ってまいります。

昭和20年4月16日、

神風特別攻撃隊第三御楯隊

海軍中尉 大瀧正男

身長五尺六寸 体重十七貫五百

きわめて健康

この士官たちの描写に対し、どこかから文句は出なかったんでしょうか。

その日、国民学校の唱歌の時間に子どもたちが歌うのは、

搭乗員たちが弾いていた「箱根八里」でした。

深見がもうこの世にいないことを、彼女は誰から聞いたのでしょうか。

大瀧の家族は、いつまでも、いつまでも飛行場に立ち尽くしていました。

お父さん、お母さん、よっちゃん、愈々後1時間の命です。

最後の筆を取ります。

お父さん、お母さん、25年のご慈愛を心からお礼申し上げます。

僕の大好きなすべての人、懐かしい故郷の山河、そして平和な日本。

それを思い浮かべながら今死んでいきます。

お父さん、身体に十分気をつけてください。

月に一度は山田先生の診察を受けるように。

これだけは是非お願いします。

お母さん。優しいお母さん。

お母さんに泣くなと言うのは無理かもしれませんが、

どうか泣かないでくださいね。

お母さん、お母さん、お母さん。

何度でもこう呼びたい気持ちでいっぱいです。

よっちゃん。林檎のほっぺただ。

思い出すと楽しいことばかりだった。

両親のことを頼みます。

ではみなさん、どうかいつまでも、いつまでも長生きしてください。

往ってまいります。

昭和20年4月16日、

神風特別攻撃隊第三御楯隊

海軍中尉 大瀧正男

身長五尺六寸 体重十七貫五百

きわめて健康

「特別攻撃隊 全史」の記録によると、昭和20年4月16日に行われた

「菊水三号作戦」では、海軍176機、陸軍52機の特攻が敢行されました。

「菊水三号作戦」では、海軍176機、陸軍52機の特攻が敢行されました。

大瀧中尉がいたとされる第三御楯隊は、六〇一、二五二部隊が出撃し、

そのうち予備士官は下の5名となります。

青木牧夫中尉 高知師範 爆戦 喜界島付近

岡田俊男中尉 東京帝大 彗星 喜界島

天谷英郎中尉 福井高工 彗星 喜界島

和田守圭秀中尉 島根師範 彗星 喜界島

福元猛寛少尉 松本高校 彗星 奄美大島

この日出撃した士官64名のうち、海軍兵学校出身者は、

そのうち予備士官は下の5名となります。

青木牧夫中尉 高知師範 爆戦 喜界島付近

岡田俊男中尉 東京帝大 彗星 喜界島

天谷英郎中尉 福井高工 彗星 喜界島

和田守圭秀中尉 島根師範 彗星 喜界島

福元猛寛少尉 松本高校 彗星 奄美大島

この日出撃した士官64名のうち、海軍兵学校出身者は、

畑岩治中尉 海兵72期 97艦攻 嘉手納沖

村岡茂樹中尉 海兵73期 天山 沖縄周辺

中村秀正中尉 海兵73期 爆戦 喜界島南東

村岡茂樹中尉 海兵73期 天山 沖縄周辺

中村秀正中尉 海兵73期 爆戦 喜界島南東

の3名でした。

本日、4月16日は、本作映画のモデルになった学徒士官たちが出撃した

菊水三号作戦が行われてからちょうど80年目になります。

菊水三号作戦が行われてからちょうど80年目になります。

終わり。