ウィーン滞在最後となった日の我々のスケジュールは過密でした。

朝からマルクト(路上市)見学、三つ星レストランシュタイレレックで昼食、

そして夜には、観光客向けのモーツァルトコンサートと、それだけでも

三日分のスケジュールなのに、この合間にわたしの強い希望により

ウィーン軍事史博物館を無理やりねじ込んだのですから。

せめてこの一日、車があれば随分移動も楽だったと思うのですが、

ザルツブルグから帰ってきてレンタカーを返してしまったので、

移動は全て地下鉄の一日券で行うことに。

軍事史博物館は、地下鉄のカルティエベルベデール駅で降り、

そこから路面電車かバスに乗るのが便利、と後からわかったのですが、

非常に残念なことに、その時わたしはツァーの一切合切をTOに丸投げして、

ただ三歩後ろをついていくだけの妻と化していたため、その結果、

酷暑の炎天下をヒーヒー言いながら歩く羽目になってしまいました。

日本の皆さん、今暑いのはあなたたちだけではありません。

オーストリアの夏も猛烈に厳しいです。

公園の中を通り抜けるようにしてようやく見えてきたのが軍事史博物館。

これはまるで中世のお城のような・・・・・・。

HEERESGESCHITLICHES MUSEUM

というのがドイツ語でのウィーン軍事史博物館という意味です。

Heeres=軍、Geschicht=物語 LICHES=ロイヤル

で、略称HGMということなので、今後当ブログでもそういうことにします。

この煉瓦造りの古城ですが、入り口に「アーセナル」とありますね。

アーセナルというとわたしはどうしてもブラスバンドの名曲を思い出してしまうのですが、

ここは1850〜1856年にかけて、実際に「武器庫」として使われていました。

門を入っていくと、外型の部分は外壁であることがわかりました。

本当に武器の納められている部分は外壁によって守られていたのです。

もちろんアーセナルというのは武器とそれを扱う軍隊がいてこその名称です。

しかし、それは短期間で、この建物はその後改装を経て武器美術博物館となりました。

入ってすぐ右にはレストラン「アーセナル・スチューベン」がありますが、

ここももしかしたら博物館となった時から飲食施設だったのかもしれません。

しかし、ここに来ればオーストリアの軍事史を全て俯瞰できるわけではありません。

膨大な資料を収めるにはここはあまりに制限が多く小さいと考えられました。

戦車を展示している場所は外側にあり、これは大変残念ながら、閉館中で

今回観ることはできなかったのですが(涙)軍用機などは全く別の場所に

「ハンガー8」なる展示館があることがのちに判明しました。

今回わたしはザルツブルグで「ハンガー7」というレッドブルCEOのコレクションを

展示する博物館に行きましたが、実はこのネームは、この

「ハンガー8」のシャレだったのでは、と今になって気づいた次第です。

ハンガー8の存在を知っていたところで、今回は時間が足りなかったのですが、

また機会があればぜひ見学してここでご紹介できればとは思っています。

入り口のこの像が誰なのかはわかりませんでした。

おそらく、開館に尽力したハプスブルグ家の末裔ではないかと思います。

ここはその後オープンしてから長らく「陸軍博物館」として親しまれましたが、

第一次世界大戦勃発に伴って、一時閉鎖されていました。

しかし、博物館としてその活動までやめてしまったわけではありません。

戦争遂行の真っ只中も、博物館は虎視眈々と(?)可能な限りの

緻密な収集活動に励み、その赤字を補うべく努力していました。

第一次世界大戦そのものの原因となったサラエボ事件で、オーストリア皇太子夫妻が

暗殺されたときの車をはじめ、一級の資料がここには展示されているわけですが、

その陰にはこのような博物館側の努力があったことは想像に難くありません。

終戦後、1921年に博物館は満を辞して再開を果たしました。

1938年のドイツ帝国によるオーストリア併合「アンシュルス」の後、

陸軍博物館はベルリンの陸軍博物館の所長の管理下に置かれ、さらに

1940年からは、第二次世界大戦のキャンペーン、

つまり戦意高揚を目的とした特別展示に使用されました。

その後はウィーンの他の博物館と同様、貴重な目録を疎開させましたが、

1944年9月10日のアメリカ軍の空襲で、建物の北のウィングが破壊されました。

その後も連合軍の空爆は何度もウィーンを襲い、博物館は

1945年4月の爆撃で建物だけでなく避難させた展示品も

被害を受け、ついに、略奪も行われました。

1946年になって博物館が再建されるにあたっては、名前を軍事史博物館に改名し、

陸軍博物館の頃より統合的に、歴史的出来事を記録する構成が試みられました。

陸軍の資料だけだったのが、第一次世界大戦後消滅した海軍についても、

ヨーロッパ全体の海軍史を補完することによって展示を充実させ、

文化博物館、美術館、技術科学博物館、自然科学博物館としても

数千ものオリジナルの展示物を所有し、大変貴重な世界の遺産となっています。

入り口で入場料を払いますが7ユーロと大変お安くなっています。

19歳まで、60歳以上と障害者、軍人は制服を着ていれば無料です。

エントランスにはこれでもかと石像が林立していますが、

きっとヨーロッパ史に詳しければ誰でも知っているような軍人なのでしょう。

壁画と天井画はカール・ブラースという有名な画家が行いました。

これを見てもわかるように、芸術的に優れていることはもちろん、

その題材はあくまでもオーストリアの軍事史に基づいていなければなりません。

壁画は1872年に完成しました。

子供の見学も大歓迎。

当博物館ではキッズクラブがあり、その名も「オイゲンズ・キンダークラブ」。

オイゲンというのはもちろんのこと、あのプリンツ・オイゲン公のことです。

ここでキンダークラブのお子さまは、自分の好きな衣装を選び、

男の子は騎士、女の子はお姫様となって博物館の中を探訪することができるというわけ。

わたしが行った時にも子供の博物館ツァーのグループがいましたが、

男の子が皆騎士のマントを着ているのに対し、女の子は素のままでした。

今いるアメリカでも博物館や美術館に行くと、子供のキャンプが

見学に来ており、その際必ず彼らはこんな風に床に座り込んで説明を受けます。

家の中で靴を履いている人たちの感覚はわたしたちとは大いに違い、

彼らは外で座り込むことも家と同じように平気なのです。

展示は中世の騎士の鎧などから始まるわけで、日本人でヨーロッパの歴史など

非常に疎いわたしには、ああ中世ね、で終わってしまうわけですが、

実はこの展示が始まるのは

三十年戦争

からなのです。

三十年戦争、歴史の時間に聞いたことがあるような・・と思ったあなた、

「ウェストファーリア条約」

という言葉なら聞き覚えはないですか?

一言でいうとこれはカトリックとプロテスタントの宗教戦争でしたが、

三十年にもわたってヨーロッパ全土でドンパチやっていたというのが凄い。

この戦いでカトリック側を率いたのが神聖ローマ皇帝。

相手のプロテスタント側はフランスのブルボン王朝とネーデルラント。

この時カトリック側、オーストリアとスペインのハプスブルグ家は敗北しました。

求心力をなくしたハプスブルグ家に取って代わったのがホーエンツォレルン家。

この名前にも記憶があります。

学校の授業で習うことって、案外無駄でもないってことですか。

三十年戦争の頃の兵隊の出で立ち。

人形の表情は極力簡略化されていますが、遠目には雰囲気出てます。

三十年戦争の頃にはもうマスケット銃などが登場していました。

ここに中世らしいのっぺりした暗殺の絵があったので写真を撮りました。

三十年戦争の間、ボヘミアの傭兵隊長として神聖ローマ帝国の皇帝フェルディナント2世に仕え、

帝国大元帥・バルト海提督・フリートラント公爵となって位人臣を極めた、

アルブレヒト・フォン・ワレンシュタイン

の暗殺シーンを描いたものです。

ワレンシュタインは戦略家で戦争がうまく、瞬く間に取り立てられて

小貴族でありながら帝国諸侯まで成り上がったことで僻まれ、

軍税制度を利用して占領地から取り立てを行なったたことで恨みを買い、

結局造反を心配した皇帝の命令で暗殺されたと見られます。

彼が暗殺されたのは夜間、寝室で、寝間着を着ている時だったようですね。

絵にはスピッツのような小型犬がいますが、本当だったのでしょうか。

彼は1634年2月、50歳のときエーガーの居城で皇帝軍のスコットランド人と

アイルランド人の将校によって暗殺されました。

典型的な出る杭は打たれるってやつだと思いますが、それにしても

雇い主に寝首をかかれるなんて、せっかく頑張ってきたのになんだったのっていう。

ワレンシュタイン関係で近くにある血染めの手紙が目にとまりました。

全体的に説明書きがあまりなく、あったとしてもドイツ語だけなので、

現地ではとにかく何が何だかわからないで全てを見ていたわけですが、

これはとりあえず撮り、帰ってきて自動翻訳にかけてみました。

ワレンシュタインのパペンハイム元帥への手書きの手紙。

血で染まったページの表には、こう書かれています。

敵がここに進軍し、主人がすべてを置き、何もせずに横たわり、

明日私たちを見つけることができるように

A(アルブレヒト)H(公爵)Z M(メクレンブルグへ)

1632年11月15日

しかし、私は主に仕えたいと思っています。

彼はすでに昨日パンがなくなったパにいます。 逆に緊急の注意:

Cito,Cito, Citissume, Cito.

(ラテン語で早く、早く、できるだけ早く)

とほほ、自動翻訳酷すぎorz

これは暗殺とは全く関係なく、1632年のリュッツェンの戦いにおいて、

指揮官だった彼が、野戦を敷きスウェーデンのプロテスタント軍団と戦ったとき、

膠着状態と兵糧不足に陥り、パッペンハイム将軍に増援を要請した手紙です。

パッペンハイム

パッペンハイム

3時間後の午後2時、パッペンハイム率いる騎兵隊が戦場に到着しました。

これを見たヴァレンシュタインは

「あれぞ我らがパッペンハイムだ!」

と叫んだといいます。

パッペンハイムは5度にわたって敵陣に突撃を敢行し、

皇帝軍の劣勢を立て直すことに成功したものの、午後3時、

5度目の突撃の際に銃弾を受けて負傷し、翌17日に死亡しました。

この手紙はそれ以上の説明がないので想像するしかないのですが、

突撃したパッペンハイムが懐に持っていたもので、血は

パッペンハイム自身のものであろうかと思われます。

ちなみに、のちにワレンシュタインが暗殺されたのも、この時の

失態が遠因だったということのようです。

30年戦争の頃の鎧の一つ。

顔面を完璧に防御しつつ、下方を見ることができる工夫がなされています。

しかし、先ほどのリュッツェンの戦いでスウェーデンのグスタフ二世が

戦死する時のシーンを見てみましても、

こんなフルアーマーの人はどこにもいないんですよね。

絵だから顔を見せるために鎧なしで戦ってるんでしょうか。

続く。

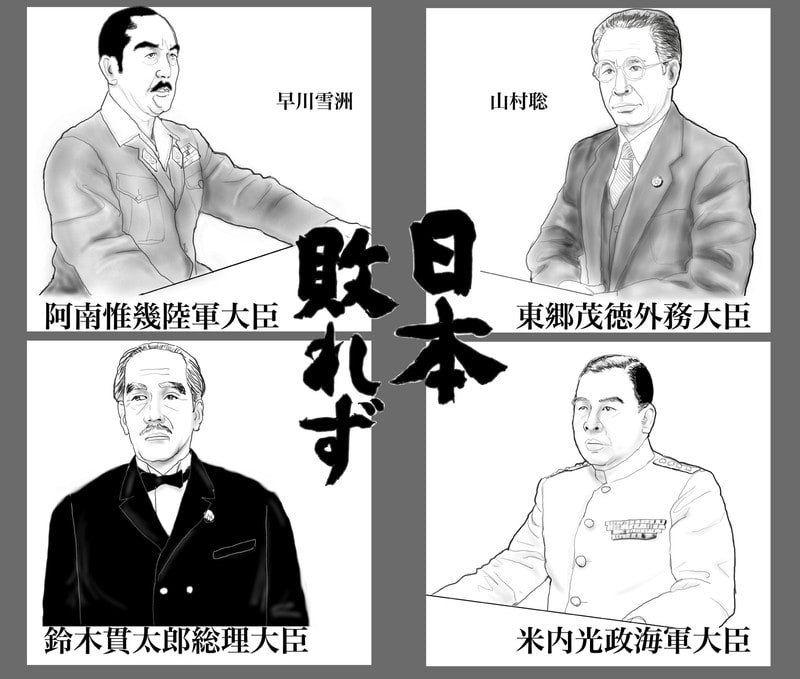

ネレイデ

ネレイデ U-14

U-14