海行かば

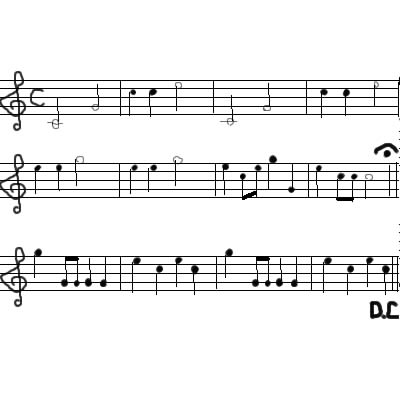

この譜面が読める方はぜひ口ずさんでいただきたいのですが、この曲が「君が代」だと言ったら驚かれますか?

これは、喇叭譜と言われ、英語ではビューグル・コールと言われています。

軍隊で、次の行動にかかるとき、決まったテーマを演奏しそれを報せる、という役目を持つ音楽です。

進軍ラッパのあのメロディ、といえばおわかりでしょうか。

正露丸(昔は征露丸)の宣伝に使われたのは「食事」です。

そういえば「ラッパのマーク」のラッパは、赤い房飾りが付いているビューグルですね。

陸軍はトランペット型、海軍はコルネット型を採用し、やはり赤い房飾りをつけ用いました。

「兵学校のおかずはイワシに牛蒡(ニンジンにダイコ説あり)たまには混ぜ飯ライスカレー」のように、どのコールにも歌詞が付いていました。

あくまでも自然発生的なものなので、部隊や時期によってバージョンが異なることもあります。

有名な陸軍の喇叭譜の歌詞。

起床 「起きろよ起きろよ皆起きろ 起きないと班長さんに叱られる」

消灯 「新兵さんは辛いんだね また寝て泣くのかよ」

突撃 「出て来る敵は 皆々倒せ」 「進めや進め 皆々進め」

食事 「一中隊と二中隊はまだ飯食わぬ 三中隊はもう食って食器上げた」

みんな何となく歌えてしまいますね。

冒頭の喇叭譜「君が代」ですが、令式の部という儀式の際演奏されるカテゴリーで、天皇および皇族お出ましの際演奏されるものです。

ビューグルがイギリスから日本に入ってきたのは幕末ですが、フランス式に喇叭譜が制定されたのは一九八五年のこと。

それから一九四五年の終戦まで陸海軍で使われます。

海軍で喇叭手となるのは軍楽兵ではなく航海科の水兵でした。

日本海海戦では敵艦との距離を数字符丁で伝達したそうです。

確かにこの方法だと騒音の中でも遠くまで確実に情報が届くかもしれません。

さて、以前映画トラ!トラ!トラ!における軍楽隊で、山本長官が乗艦したときに「海ゆかば」が演奏されていた、と書きました。

この「海ゆかば」は、皆さんがご存知の万葉集にメロディをつけたもの。

一九三七年、信時潔がNHKの委託により「国民精神強化週間」のために作曲したもので、国民歌謡というラジオ番組で初演されました。

(私事ですが、エリス中尉の母方の大大叔父は信時潔在学の頃東京音楽学校に入学するも、若くして肺結核で夭折しています。当時音楽を志す青年はそう多くはなかったと思いますが、なんと先祖にいたということをつい最近知りました)

さて、この曲はもともと戦意高揚のために作られたもので、真珠湾攻撃の戦果を発表する時にも使われましたが、こののちこれが演奏されたのは主に太平洋戦線の玉砕を伝えるときだったそうです。

しかし、山本長官乗船の際の「海ゆかば」は、こちらではではありませんでした。

「国民歌謡」で初演されるようなものですから、長官乗船などの儀式の際に演奏されることはありえなかった、とのご指摘をある方からいただきました。

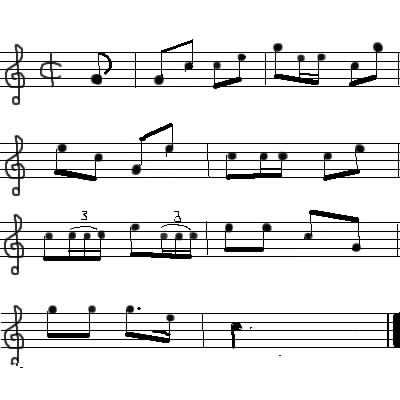

そのときに演奏されたのはこの海軍喇叭譜における「海行かば」だったそうです。

またまた驚かれたでしょうか。

譜面は音源を採譜したものですが、四分の二拍子で取ったのはテンポがかなり速かったからです。何しろコンピュータ音源ののっぺりとした演奏ゆえ、一度ではリズムが弱起であることがつかめず何度か聴き直しました。

私たちの知っている「海ゆかば」とは似ても似つかぬイメージの曲調です。

海軍関係者でなければ何の疑問も持たず観てしまうシーンですが、実は海軍さんたちだけはこの海行かばを聞いてびっくり、だったようです。

医者、弁護士、パイロット、プロの世界を描いたドラマを当事者が見ると「それはない」と思うことだらけです。

この映画もそうだったわけで「音楽の考証をちゃんとしていると思う」などと書きましたが、ここは「海行かば」違いだったということです。

海軍関係者から見るときっと他にもいろいろあったのではないでしょうか。

しかし、映画が事実関係より優先させるものが多い(映像や音、ストーリーや人間関係ですら)ものであることを知っていると、「海軍喇叭譜の存在を知った上で、あえてこちらを採用したのではないか」と疑ってしまいますね。

参考:ウィキペディア フリー百科事典

海軍兵学校よもやま物語 生出寿 徳間文庫

取っ手がーーーー!('A`)

取っ手がーーーー!('A`)

只今修復工事中。

只今修復工事中。 エクスプロラトリウム。

エクスプロラトリウム。

この展示フロアの一角にサマーキャンプの教室があり、一日中、何かを作ったり、観察したり、発表したり、ということをします。

この展示フロアの一角にサマーキャンプの教室があり、一日中、何かを作ったり、観察したり、発表したり、ということをします。