国立アメリカ空軍にはこれまでもご紹介しているように

第二次世界大戦時の爆撃機パイロットから寄贈された

A-2タイプのフライトジャケットが展示されています。

その中には、誰でも知っている軍人のものとともに、

軍歴のある映画スターのジャケットもありました。

第二次世界大戦時の爆撃機パイロットから寄贈された

A-2タイプのフライトジャケットが展示されています。

その中には、誰でも知っている軍人のものとともに、

軍歴のある映画スターのジャケットもありました。

そのスターとは、知らぬもののない俳優、

「アメリカの良心」と呼ばれた男、ジェームズ・ステュワート。

■ ジェームズ・ステュワート准将

「アメリカの良心」と呼ばれた男、ジェームズ・ステュワート。

■ ジェームズ・ステュワート准将

映画に詳しくなくともこの俳優の名前を知らない人は

あまりいないかと思われます。

「スミス都へ行く」「フィラデルフィア物語」「めまい」

クリスマスになると放映されるという「素晴らしき哉、人生!」

そしてわたしが好きな「裏窓」「グレン・ミラー物語」。

これらの作品に見られる佇まいや雰囲気を裏切らない、

ゴシップとは無縁だったという清潔なパーソナルライフ。

あまりいないかと思われます。

「スミス都へ行く」「フィラデルフィア物語」「めまい」

クリスマスになると放映されるという「素晴らしき哉、人生!」

そしてわたしが好きな「裏窓」「グレン・ミラー物語」。

これらの作品に見られる佇まいや雰囲気を裏切らない、

ゴシップとは無縁だったという清潔なパーソナルライフ。

そんなステュワートが、実は俳優としては最高位となる

陸軍准将の肩書を持っていることはご存知でしょうか。

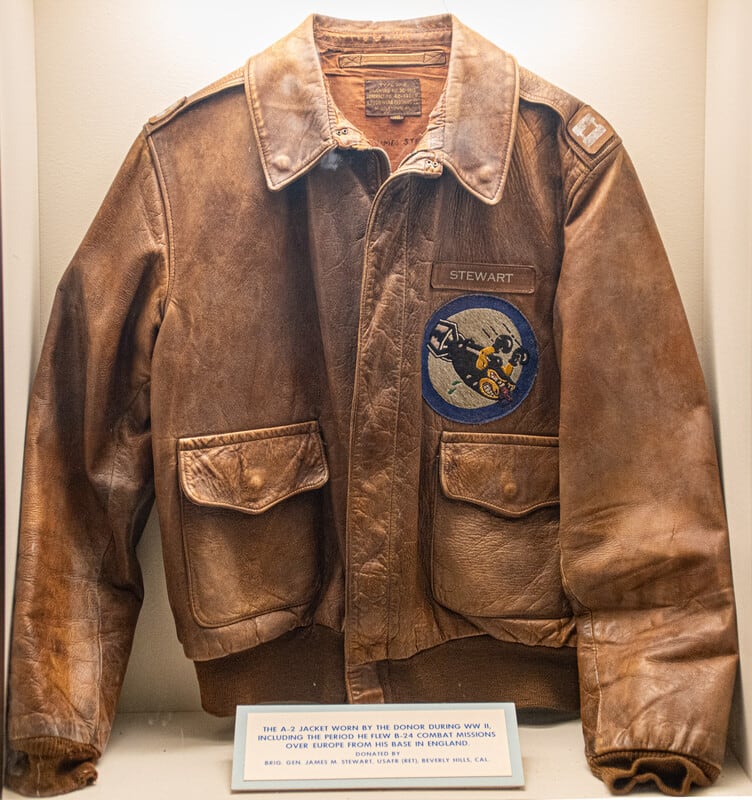

冒頭の写真は、ジェームズ・ステュワート准将が、第二次世界大戦当時

イングランドから出撃するB-24ミッチェルに乗り組んだとき

着用していたA-2ジャケットで、本人から寄贈されました。

寄贈者名のところに「USAFR(RET)BEVERLY HILLS, CAL」

と普通に書かれています。

従軍して戦争に参加した映画俳優は特に第二次大戦時たくさんいましたが、

おそらくこの人とクラーク・ゲーブルは、

その人気&知名度と軍へのガチ貢献度で双璧かもしれません。

陸軍准将の肩書を持っていることはご存知でしょうか。

冒頭の写真は、ジェームズ・ステュワート准将が、第二次世界大戦当時

イングランドから出撃するB-24ミッチェルに乗り組んだとき

着用していたA-2ジャケットで、本人から寄贈されました。

寄贈者名のところに「USAFR(RET)BEVERLY HILLS, CAL」

と普通に書かれています。

従軍して戦争に参加した映画俳優は特に第二次大戦時たくさんいましたが、

おそらくこの人とクラーク・ゲーブルは、

その人気&知名度と軍へのガチ貢献度で双璧かもしれません。

まるで戦争映画の一シーン。

ミッション前に最後のブリーフィングをするスチュワートとB-24クルー。

博物館の説明を見てみます。

ジェームス・M・ステュワート米空軍准将(退役)

1941年3月22日、ジミー・ステュワートは米軍に徴兵された。

下士官として陸軍航空隊に配属され、

カリフォルニア州モフェット・フィールドに駐留した。

同基地での9ヵ月間の訓練期間中、延長コースも履修している。

真珠湾攻撃が起こったとき、彼は訓練過程を修了し、

結果待ちの状態だったが、その1ヵ月後正式に辞令を受ける。

民間人として400時間以上の飛行時間を記録していたため、

モフェットで基礎飛行訓練を受けることが許可され、

パイロットのウィングマークを取得した。

それから9ヵ月間、彼はAT-6、AT-9、B-17の操縦を教習し、

メキシコのアルバカーキの訓練学校で爆撃機を専門に履修した。

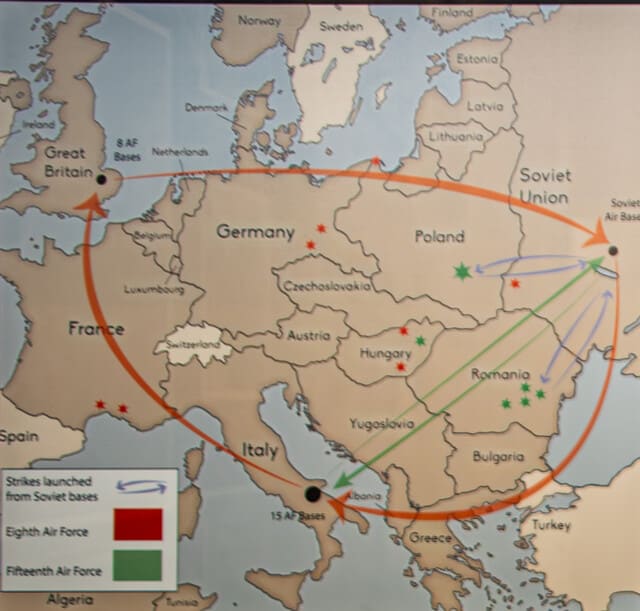

1943年秋、ステュワートは 第703爆撃飛行隊の指揮官として渡英。

同爆撃隊の装備はB-24ミッチェルであった。

現場で戦闘飛行を開始したステュワートは、翌年、

1944年3月31日に第453爆撃飛行隊の作戦将校に任命され、

その後、第8空軍第2航空師団第2戦闘航空団の参謀長に任命された。

ジェームス・M・ステュワート米空軍准将(退役)

1941年3月22日、ジミー・ステュワートは米軍に徴兵された。

下士官として陸軍航空隊に配属され、

カリフォルニア州モフェット・フィールドに駐留した。

同基地での9ヵ月間の訓練期間中、延長コースも履修している。

真珠湾攻撃が起こったとき、彼は訓練過程を修了し、

結果待ちの状態だったが、その1ヵ月後正式に辞令を受ける。

民間人として400時間以上の飛行時間を記録していたため、

モフェットで基礎飛行訓練を受けることが許可され、

パイロットのウィングマークを取得した。

それから9ヵ月間、彼はAT-6、AT-9、B-17の操縦を教習し、

メキシコのアルバカーキの訓練学校で爆撃機を専門に履修した。

1943年秋、ステュワートは 第703爆撃飛行隊の指揮官として渡英。

同爆撃隊の装備はB-24ミッチェルであった。

現場で戦闘飛行を開始したステュワートは、翌年、

1944年3月31日に第453爆撃飛行隊の作戦将校に任命され、

その後、第8空軍第2航空師団第2戦闘航空団の参謀長に任命された。

ステュワートは20回の戦闘任務で終戦を迎えた。

彼は米空軍予備役に留まり、1959年7月23日に准将に昇進。

1968年5月31日に退役した。

こうしてみるとガチもガチの軍歴ではないですか。

これはアメリカ陸軍が、彼の人気を最大に宣伝に活用するため、

ちょっと、というかかなりの近道をさせた結果か?と思ったのですが

そうでもなかったことがわかりました。

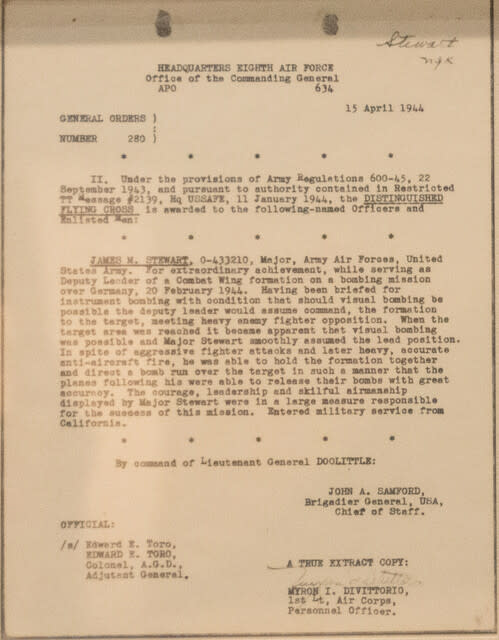

ドーリトルの名前が記されたAAFの爆撃ミッションに対する勲章授与命令。

ジェイムズ・M・ステュワート

0-433210 陸軍航空部隊 少佐 米国陸軍

1944年2月20日、ドイツ上空での爆撃ミッションにおいて

戦闘航空団編隊の副長として収めた並外れた功績に対して

有視界爆撃が可能な場合は副機長が指揮を執るという条件で

計器爆撃のブリーフィングを受け、編隊は

敵戦闘機の激しい反撃を受けながら目標に向かった

目標地点に到達したとき、目視爆撃が可能であることが明らかになり、

ステュワート少佐は編隊の指揮を執った

苛烈なる戦闘機の攻撃と、その後の激しく正確な対空砲火にもかかわらず、

ステュワート少佐は果敢に先頭の位置を維持した

ステュワート少佐は、激しい戦闘機の攻撃と、

その後の正確な対空砲火にもかかわらず、編隊をまとめ、

爆撃目標上空での爆弾投下を指示することに成功した

ステュワート少佐が発揮した胆力、統率力、巧みなエアマンシップが、

この任務の成功に大きく貢献したものである

(カリフォルニアにて入隊)

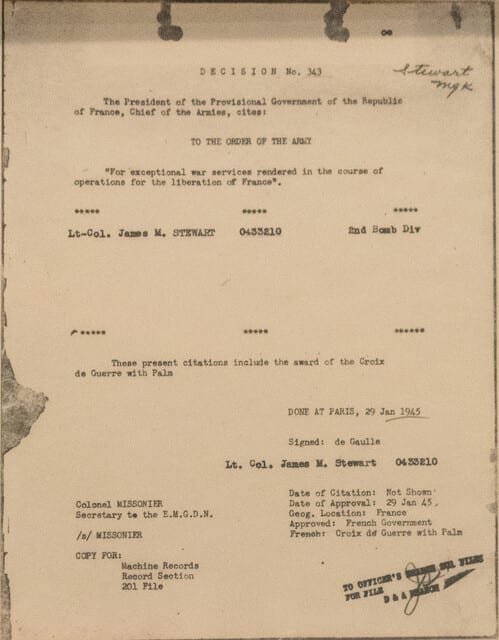

フランス空軍のクロワ・ド・ゲール叙勲命令書。

通達第343号

フランス共和国臨時政府大統領、陸軍総司令官、引用:

軍令部

「フランス解放のための作戦において発揮された例外的な戦功に対し」

ジェームズ・M・ステュワート大佐

0433810

第2爆撃師団

通達第343号

フランス共和国臨時政府大統領、陸軍総司令官、引用:

軍令部

「フランス解放のための作戦において発揮された例外的な戦功に対し」

ジェームズ・M・ステュワート大佐

0433810

第2爆撃師団

フランス空軍のヴァラン少将から

クロワ・ド・ゲール・パルム勲章を受けるステュワート大佐

クロワ・ド・ゲール・パルム勲章を受けるステュワート大佐

フランス開放のための特別任務に参加したことで授与されました。

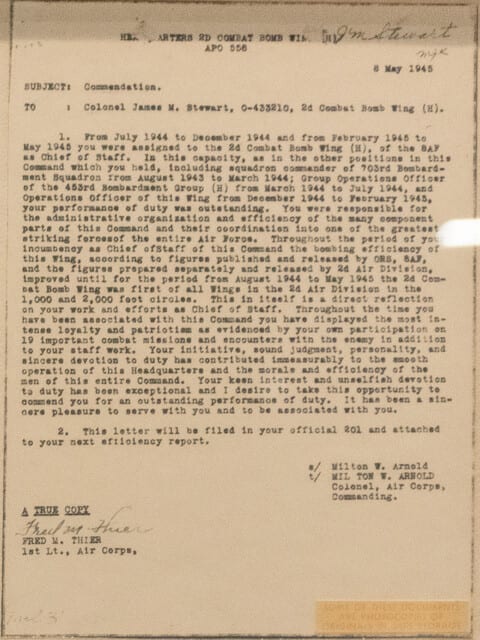

ステュワート大佐の戦闘地域での傑出した功績を称える手紙。

第2戦闘爆撃航空団(N)、0-488210

ジェームズ・M・ステュワート大佐

1. 貴官は1944年7月〜12月ならびに1945年2月〜5月、

第8空軍の第2戦闘爆撃航空団(H)に参謀長として配属された

また、1943年8月から1944年3月まで第703爆撃飛行隊の飛行隊長、

1944年3月から1944年7月まで第453爆撃群(H)の群作戦将校、

1944年12月から1945年5月までこの軍の作戦将校、

1944年12月から1945年2月までは当飛行団の作戦将校として

貴官の職務遂行は傑出していた

貴官は、この司令部の多くの構成部分の管理組織と効率性、

およびそれらの調整に参謀長として最大の責任を負っていた

SAFのORSが発表し再評価した数字と、

24航空師団が別途作成した数字によると、この飛行隊の爆撃能力は、

1944年8月から1945年2月までの間、明らかに向上した

1944年8月から1945年5月までの期間、この地域で24爆撃飛行隊は

24航空師団の全飛行隊の中で第1位となるまで改善された

これは貴官がこの司令部に所属したことが直接反映されていると評価する

貴官は、任務への積極的な参加によって証明されるように、

最も強烈な忠誠心と愛国主義を示した

貴官の主体性、的確な判断力、人格、職務への真摯な献身は、

司令部の円滑な運営と、隊員の戦意と効率性に計り知れない貢献をした

この場を借りて、貴官の卓越した職務遂行を称える

貴官と共に仕え貴官とともに奉仕し、貴官と関わることができたことは、

この上ない喜びである

ジェームズ・M・ステュワート大佐

1. 貴官は1944年7月〜12月ならびに1945年2月〜5月、

第8空軍の第2戦闘爆撃航空団(H)に参謀長として配属された

また、1943年8月から1944年3月まで第703爆撃飛行隊の飛行隊長、

1944年3月から1944年7月まで第453爆撃群(H)の群作戦将校、

1944年12月から1945年5月までこの軍の作戦将校、

1944年12月から1945年2月までは当飛行団の作戦将校として

貴官の職務遂行は傑出していた

貴官は、この司令部の多くの構成部分の管理組織と効率性、

およびそれらの調整に参謀長として最大の責任を負っていた

SAFのORSが発表し再評価した数字と、

24航空師団が別途作成した数字によると、この飛行隊の爆撃能力は、

1944年8月から1945年2月までの間、明らかに向上した

1944年8月から1945年5月までの期間、この地域で24爆撃飛行隊は

24航空師団の全飛行隊の中で第1位となるまで改善された

これは貴官がこの司令部に所属したことが直接反映されていると評価する

貴官は、任務への積極的な参加によって証明されるように、

最も強烈な忠誠心と愛国主義を示した

貴官の主体性、的確な判断力、人格、職務への真摯な献身は、

司令部の円滑な運営と、隊員の戦意と効率性に計り知れない貢献をした

この場を借りて、貴官の卓越した職務遂行を称える

貴官と共に仕え貴官とともに奉仕し、貴官と関わることができたことは、

この上ない喜びである

航空隊指令 ミルトン・W・アーノルド大佐

B-24の搭乗員と話しているステュワート中佐。

ただポケットに手を入れて立っているだけなのにオーラが半端ない。

ちなみに、ステュワートはプリンストン大学建築科卒業。

学業も優れていて、大学院にも合格していたのですが、

そちらには行かずにいきなり映画界に身を投じ、端役からのし上がって、

戦前にはすでにアカデミー俳優として名声を得ていました。

第二次世界大戦直前、俳優として初めてとなる陸軍志願入隊者となります。

彼の両祖父は南北戦争に参加、父は米西戦争に参加しており、

男は必ず戦争が起こると入隊することが家訓のようになっていたからでした。

学業も優れていて、大学院にも合格していたのですが、

そちらには行かずにいきなり映画界に身を投じ、端役からのし上がって、

戦前にはすでにアカデミー俳優として名声を得ていました。

第二次世界大戦直前、俳優として初めてとなる陸軍志願入隊者となります。

彼の両祖父は南北戦争に参加、父は米西戦争に参加しており、

男は必ず戦争が起こると入隊することが家訓のようになっていたからでした。

1941年に航空二等兵として入隊したときにはジェームズ33歳。

年齢制限をオーバーしていたため、大学卒業者であり、

民間認可のパイロット資格をすでにもっていたこともあって、

予備士官待遇で航空隊任務に応募しました。

ウィングマーク取得後は少尉任官し、俳優としても

航空兵募集目的の宣伝映画に出演し大いに貢献しています。(後述)

年齢制限をオーバーしていたため、大学卒業者であり、

民間認可のパイロット資格をすでにもっていたこともあって、

予備士官待遇で航空隊任務に応募しました。

ウィングマーク取得後は少尉任官し、俳優としても

航空兵募集目的の宣伝映画に出演し大いに貢献しています。(後述)

彼は当初、自分が有名俳優であることから、軍にへたな忖度をされて

真っ当な戦闘任務に就けなくなることを懸念していたそうです。

そこで戦闘任務への参加を自ら上官に訴えて、ヨーロッパに派遣され、

実際にミッションにも参加してそこで指揮を執りました。

このことで彼は二等兵からわずか4年で大佐にまで昇進します。

アメリカ人にここまでスピード昇進の軍人は滅多にいませんから、

そういう意味では陸軍の忖度は大いにあったと考えるべきでしょう。

真っ当な戦闘任務に就けなくなることを懸念していたそうです。

そこで戦闘任務への参加を自ら上官に訴えて、ヨーロッパに派遣され、

実際にミッションにも参加してそこで指揮を執りました。

このことで彼は二等兵からわずか4年で大佐にまで昇進します。

アメリカ人にここまでスピード昇進の軍人は滅多にいませんから、

そういう意味では陸軍の忖度は大いにあったと考えるべきでしょう。

戦後も彼は陸軍空軍の予備役にとどまり、1945年10月に

12名の委員の一人として空軍協会の設立にまで携わりました。

12名の委員の一人として空軍協会の設立にまで携わりました。

搭乗員としては現役時代戦略空軍でB-47とB-52で移行訓練を完了し、

予備役時代年次飛行も欠かさず遂行しています。

彼女がなぜステュワートの昇進に反対したかはわかりません。

その2年前に彼女が空軍予備役中佐に任命されていること、

女性議員という立場でおそらく人類史上初めてF-100に同乗し、

「音速の壁を破った最初の女性議員」という異名をとったことが、

何かしら関係あるかもしれませんし、ないかもしれません。

その2年前に彼女が空軍予備役中佐に任命されていること、

女性議員という立場でおそらく人類史上初めてF-100に同乗し、

「音速の壁を破った最初の女性議員」という異名をとったことが、

何かしら関係あるかもしれませんし、ないかもしれません。

ただ、彼女は、軍における女性の永続的な地位を確保するというテーマを

ライフワークとしており、女性軍統合法を成立させたりしているので、

そういうジェンダー的な公平性からこれを反対した可能性もあります。

ライフワークとしており、女性軍統合法を成立させたりしているので、

そういうジェンダー的な公平性からこれを反対した可能性もあります。

知らんけど。

これに対しメディアを中心とした世論が

「彼は毎年予備役で積極的に訓練を受けている。

B-52の最初のパイロットとして18時間を過ごした」

これに対しメディアを中心とした世論が

「彼は毎年予備役で積極的に訓練を受けている。

B-52の最初のパイロットとして18時間を過ごした」

として彼の昇進を後押ししたこともあって、1959年7月23日、

ステュワートは准将に昇進し、アメリカ軍史上最高位の俳優となりました。

ベトナム戦争中はB-52で非番の監視として爆撃任務に参加しています。

(このとき58歳)

そして1968 年、60 歳の定年で退役しました。

(このとき58歳)

そして1968 年、60 歳の定年で退役しました。

最後に、戦時中に彼が出演した短編宣伝映画、

「ウィニング・ユア・ウィングス」Winning your wings

を上げておきます。

「ウィニング・ユア・ウィングス」Winning your wings

を上げておきます。

航空機からA-1ジャケット(たぶん冒頭画像と同じもの)を着て

颯爽と降りてきてフランクに語り出すジミー。

颯爽と降りてきてフランクに語り出すジミー。

給料や年齢、学籍との兼ね合い、入隊してからの訓練や生活など、

参加希望者の質問に答える形で入隊を誘っています。

参加希望者の質問に答える形で入隊を誘っています。

さりげなく「ウィングマークをつけていると女の子にモテるぜ」という、

アメリカ男の本音というか下心をくすぐるシーンもあり。

後半はB-17爆撃機の紹介となります。

映画が制作された当時は乗組員が9人であったことがわかります。

アメリカ男の本音というか下心をくすぐるシーンもあり。

後半はB-17爆撃機の紹介となります。

映画が制作された当時は乗組員が9人であったことがわかります。

Winning Your Wings, 1942

最後に、ステュワートは息子をベトナム戦争で失っています。

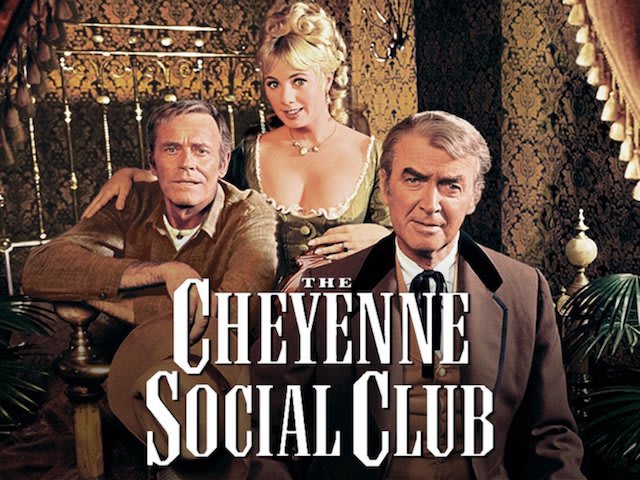

「テキサス魂」撮影中で落ち込んでいた彼を励ましたのは、

共演者だった彼の親友、ヘンリー・フォンダでした。

「テキサス魂」原題:「シャイアンソーシャルクラブ」の二人

そもそも、ステュワートが映画界デビューしたのも

ハリウッドにくるようにというフォンダの誘いがきっかけです。

そもそも、ステュワートが映画界デビューしたのも

ハリウッドにくるようにというフォンダの誘いがきっかけです。

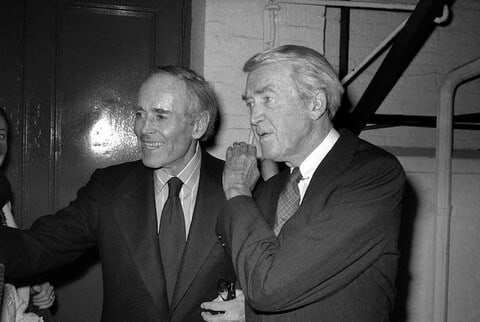

親友同士のツーショット;若い頃

軍服とカウボーイ姿で

貫禄の大俳優となってからも仲良し

続く。