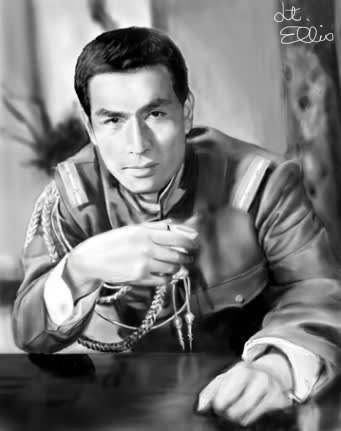

先日画像メイキングを公開した映画「ナポラ」です。

はて、こんなタイトルだったっけ、と首を傾げた方、あなたは正しい。

邦題は「エリート養成機関 ナポラ」です。

ナチス軍医の戦犯だったメンゲレを描いた映画、「わが父 アルゲム通り5555番地」が、

邦題「死の天使」アウシュビッツ収容所人体実験医師

になってしまった、という話を以前当ブログでしましたが、まさにこのノリ。

ナポラが Nationalpolitische Lehranstalt(国際政治教育学校)から取られたもので、

ナチス政権下、社会のエリートを作るためのギムナジウムであった、ということを、

ほとんどの日本人が知らない、という前提のもとに

一言でわかりやすく映画を説明しようとするとこういう題になってしまいました。

でも、なんだか文学的じゃないでしょう?

そこでエリス中尉が勝手にこの邦題を、このように変えてみました。

こっちの方が内容が一目瞭然で、観たいと思わせません?

・・・と、威張ってみましたが、種明かしをすればこのタイトルは原題の

Elite für den Führer (総統のエリート)の曲訳。

そう、エリート、ってドイツ語なんですよ。発音も「エリート」。

それにしても、日本の映画配給会社のタイトルを付ける係に、もう少しセンスのある方希望。

ていうか「総統のエリート」で何が悪かったのか?

昔は、「卒業」(原題Risky business)「殺人狂時代」Monsieur Verdoux=ベルドー氏)

映画ではありませんが「鏡の国のアリス」(Through the Looking Glass)

など、もしかしたら原題を越えた?みたいな邦題があったもんですがねえ・・・。

さて、前置きが長くなりましたが、この「ナポラ」。

ヒトラー・ユーゲントが(強制的に入隊させられる)ボーイスカウトのようなものだとしたら、

こちらはナチス・エリート養成高校。

卒業後は大学の入学資格が与えられ、その進路は軍人、政治家、財界、どこでもOK.

基本的に「国家のエリート」ですから、それがこの主人公フリードリヒのように

「世界的ボクシング選手」(目標オリンピックで金メダル)でもいいわけです。

フリードリヒは石炭拾いをしながらボクシングをしていたある日、

このナポラの生徒と試合をしてその才能が学校のコーチの目に留まったことから、

入学試験を受けるチャンスを与えられます。

親の反対を押し切り、家出してまでエリートになるチャンスを掴もうとするフリードリッヒ。

入学初日、かれは用意された制服を身につけ、鏡に向かってハイルします。

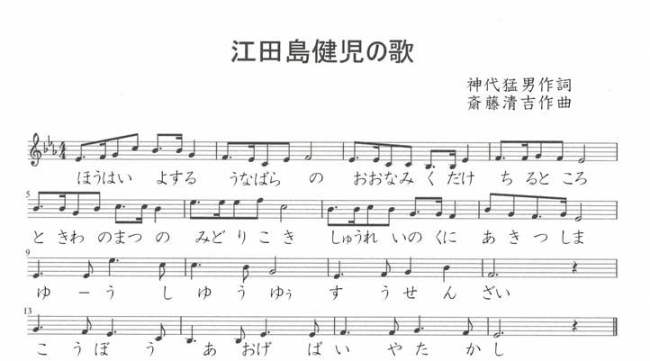

「我々の旗は死より尊い」という勇ましい歌を歌う彼の顔は誇らしさで緩み、

昂揚がその頬を染めます。

入学のための試験で特に調べられるのが「骨格」、容貌。

世界の優性人種であるアーリア系らしい青年が厳しくふるい分けられます。

学校では、一見思春期の青少年に起こりうる葛藤や事件を中心にストーリーは進みます。

上級生の苛め、生徒の父親の戦死、仲間でウェイトレスを張りあったり、その着替えを覗きに行ったり、初めて操縦する飛行機(ナチス旗のついたグライダー)に歓声を上げたり。

学校には普通の学校と同じく、いろんな生徒がいます。

サディスティックに笑いながら下級生をいじめ、カツアゲする上級生。

(こいつがまたもの凄いハンサム)

容姿にいまいち自信の持てないおデブ少年。それをからかって喜ぶイケメン優等生。

(この生徒が、川真田勝敏中尉に見えて仕方がなかった罪深い私をお許しください)

精神的に弱く、オネショが直らず、教官や上級生から酷い目にあう者。

教官のしごきに深い恨みを持ち、自爆覚悟で手榴弾を足元に落とし、仕返ししようとする者。

そして、知事でナチス高官の父親から、繊細で虚弱ゆえ愛されないアルブレヒト(画像)。

その知事の命令である日生徒たちは逃亡したロシア人捕虜を殺害させられます。

彼らがかっこいい制服や勇ましい歌だけでない戦時下の現実に暗然とする瞬間です。

日頃調子のいい生徒も、陽気な生徒も、動揺を押し隠すことができません。

父親に、そして自分に殺人を犯させる学校やナチスそのものに反逆を試みるも、

それが全く意味のないことであることに打ちひしがれるアルブレヒトとハインリヒ(画像)。

ここで、冒頭の「ギムナジウム」という響きと、この二人の抱擁するシーンから、

何やら萩尾望都とか竹宮恵子の描きそうなある世界を想像された方。

あなたは実は間違ってはいません。

こういう世界を描けば、当然そこにこういう事柄も想起されましょう。

覗きやいじめがあるなら、これも当然あるだろう、という少年同士の愛。

しかし、日本公開版では、この少年同士の疑似恋愛を暗示するシーンが、

かなりの部分カットされていたというのです。

そう言えば、イケメンカツアゲ上級生が、フリードリヒをにらむシーンは、

何となく「下級生苛め」だけでは説明できない妙な余韻を残していましたし。

これはなぜでしょうか。

おそらく(ですが)、

「センセーショナルな興味を惹かせてでも映画を売りたい配給側」の手にかかって、

「禁じられたエリート青年同士の秘められた愛!」みたいな予告編を作られたり、

「ボーイズラブ」を売り物に宣伝されないようにシーンがカットされたのではないでしょうか。

冒頭述べた「売るための邦題」における「ちょっとした冒涜」のような所業が、

宣伝の上で行われないように、製作側が先手を打ったとは考えられないでしょうか。

そう勘ぐるには理由があります。

ウィキによると、原題は「NAPOLA Before The Fall」(ナポラ 晩夏)

これは、おそらく「英語タイトル」の間違いで、ドイツ語で検索したところのタイトルは

上記の「NAPOLA 総統のエリート」。

「カットされたシーンがかなりある」という発言は英語圏の人物で、彼はこの、

いかにも萩尾望都的英語タイトルの、そう言うシーン満載の映画を観たということのようです。

英語圏では「そう言う売り方をしていたのでカットされなかった」と考えられないでしょうか。

もっとも、Fallには「失墜」の意味もあり、現に彼らがラストで失墜していく、

というストーリーとかけていることは間違いないと思います。

「総統のエリート」よりも、より内省的な視点を持つタイトルと言えましょう。

それにしても色々ある中で最低なのが「エリート養成機関」ですね。

さて、日頃寝小便を罵られていた生徒は、手榴弾に覆いかぶさって自爆し、

死しては一転し、「ドイツの英雄」と学校に称えられました。

フリードリヒとアルブレヒト、この二人にも悲しい結末が訪れます。

ここに生きて行く場所は無いと悟ったアルブレヒトの決意。

そして、その彼を守ろうとして最後の抵抗をし、排斥されるフリードリッヒ。

映画を全部観終わってから細部を点検する為に最初のシーンに戻りました。

ナチスの軍歌を歌いながらも、身体の奥底から喜びが次々あふれだしてきて、

にこにこと笑わずにはいられないフリードリヒ。

空を滑空する友に「フリードリヒ!」と力いっぱい手を振るアルブレヒト・・。

この、自分のいる場所の正義を微塵も疑わず、

エリートとして自分の進む道が洋洋と未来につながっていることの誇らしさで、

まるで内側から光り輝くような青年たち。

彼らの最後を知っている目には、その姿が抱きしめてやりたいほど、

切なく、また愛しく映りました。

練習生の憩いのひととき。

練習生の憩いのひととき。

本当に荷物整理してるし。

本当に荷物整理してるし。 一応遺書も書いてるし。

一応遺書も書いてるし。 もう寝てる人もいますが。

もう寝てる人もいますが。 自分に言い聞かせるように日記を書く兵。

自分に言い聞かせるように日記を書く兵。

開いた・・・・。

開いた・・・・。 全員が降下した後、士官がドアを閉めました。

全員が降下した後、士官がドアを閉めました。

ポーズを取ってくれました。

ポーズを取ってくれました。

茶店のランプの下に立つ愚息。

茶店のランプの下に立つ愚息。

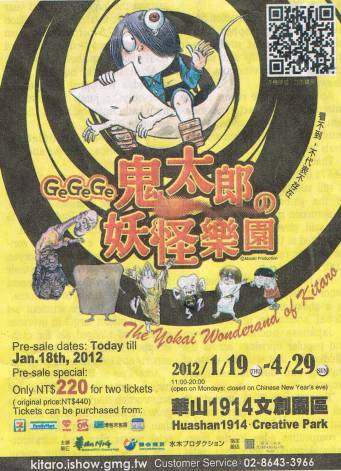

ちょっと台湾の皆さんのお願い事拝見。

ちょっと台湾の皆さんのお願い事拝見。

故宮博物館に行く途中のドライブウェイで見た巨大うさぎ。

故宮博物館に行く途中のドライブウェイで見た巨大うさぎ。

そして、極めつけ、この店のこんなもの誰が買うのか大賞。

そして、極めつけ、この店のこんなもの誰が買うのか大賞。

タイガーバームと並んで売っていた白花油。

タイガーバームと並んで売っていた白花油。