20161007今日の一手

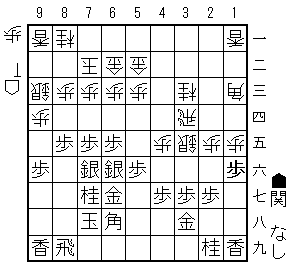

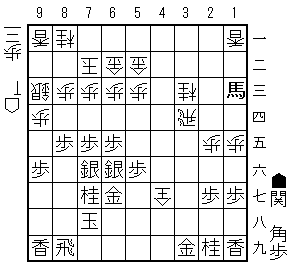

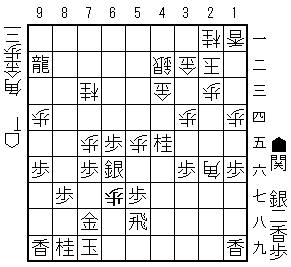

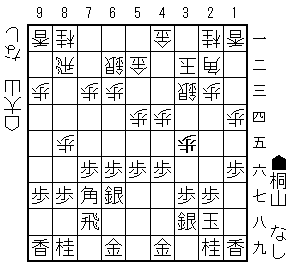

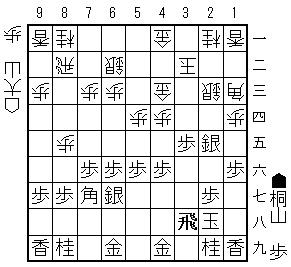

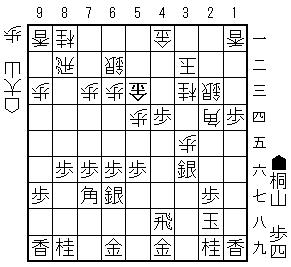

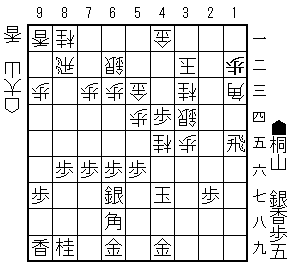

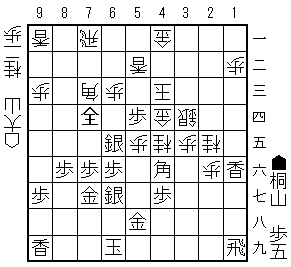

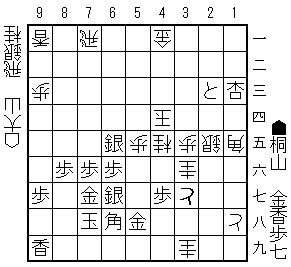

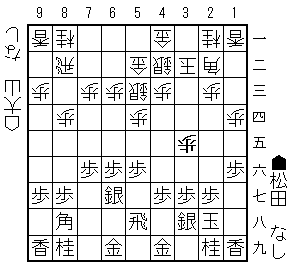

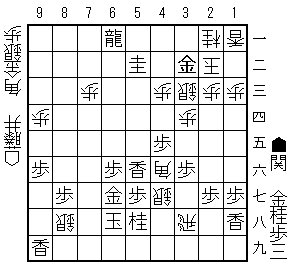

9月24日の名南将棋大会から、OさんとMさんの対局です。形勢判断と次の一手を考えてください。

一昨日の一手の回答

☆ 形勢判断をします。

駒の損得はありません。

玉の堅さは先手のほうが堅いです。堅いというよりは上部に厚いという感じですが、金無双よりは堅いでしょう。

先手の攻め駒は68角1枚。

後手の攻め駒は35銀1枚。

総合すれば互角かやや先手が指しやすいか、というところです。

大局観として

後手は問題図の前に34飛を(勘違いで)24飛~34飛と2手損しています。ですから先手は玉頭方面で十分に組むことができました。

手得を生かすには戦いを始めることです。ゆっくりしていて こう着状態になると得はなくなります。手損を我慢するには戦いを起こさないことがその裏の考え方です。意味のある手損、無意味な手損、悪い手損、いろいろありますが、その基本は戦いが起きるかどうかに関係します。

後手の石田流を攻略するには角交換が有効です。(その対策として升田式みたいな考えもあるのですが。)あるいは玉頭位取りの感覚で、歩を交換するか。その二通りだと思います。

× 36歩が狙い筋です。

36同銀に13角成同香23角

23角では31角とするのもあります。結果的には同じようなものです。

35飛12角成47銀成

これは取れません。39金37歩13馬36飛

38歩成が防げなくて、それより速い攻めはありませんからこれは失敗です。

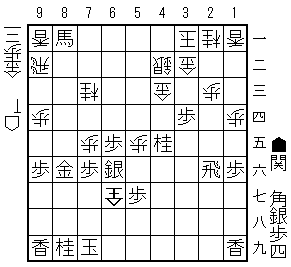

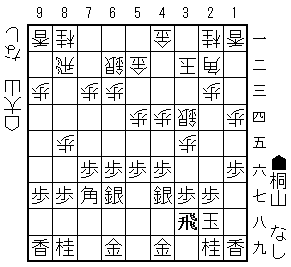

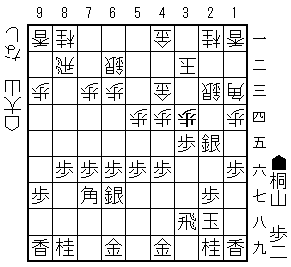

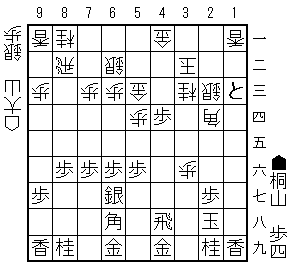

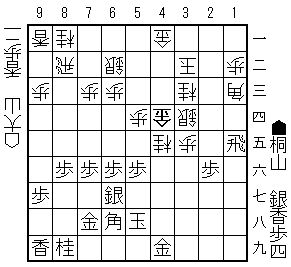

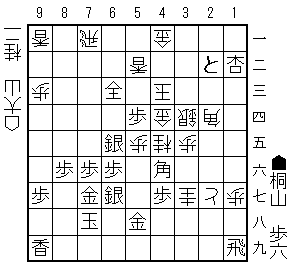

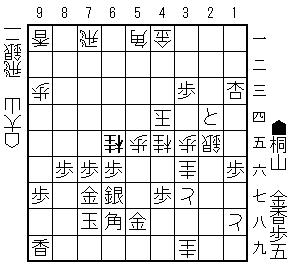

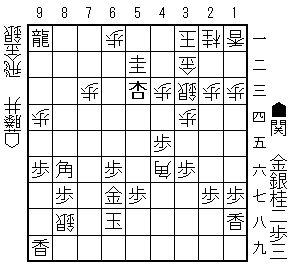

○ 16歩が工夫した手で

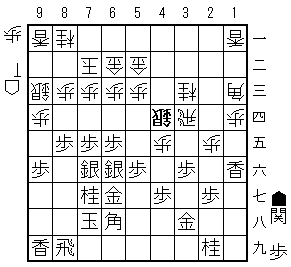

16同歩同香14歩36歩同銀37歩

1歩手に入れればこれで先手よしです。これが一番うまくいったとき。

ごては36歩に44銀でしょうが

13角成同香23角36飛37金

16飛に17歩と打てます。37同飛成同桂36歩41飛

この後は44飛成ではなく34角成が厳しい手です。馬で金を取れば尻金で追って行って詰みますね。

後手は16歩同歩同香に15歩同香14歩

とするのでしょう。この時36歩同銀13角成同香37歩

として銀香交換にするか

途中23角と打って

24飛12角成37歩

13馬38歩成(飛車は逃げきれない)24馬

のほうがいいのかは悩みますが、どちらも先手が指せそうです。

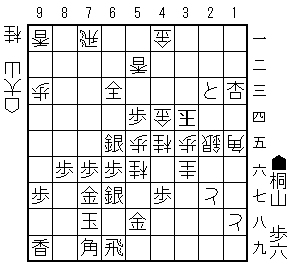

最初に戻って後手は16歩に46歩なのでしょう。

46同歩16歩同香15歩同香14歩36歩

44銀14香同飛17歩

としておいて、香と歩3枚の交換でも少し良いですし

46歩に15歩として

47歩成同金46歩48金24角14歩15歩

としても先手が少し指しやすいと思います。

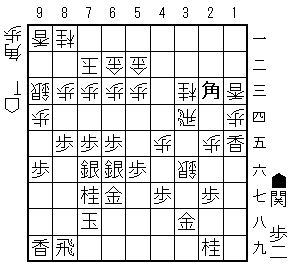

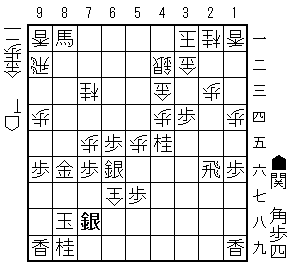

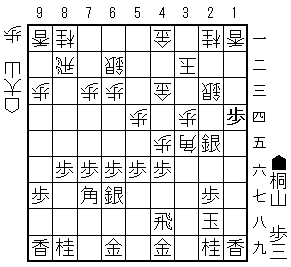

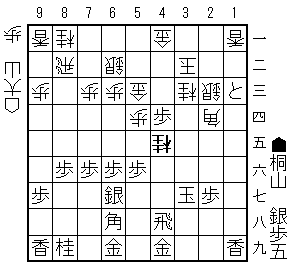

△ 16歩の筋がなかったとしたら48金として

26歩同歩28歩に36歩

36同銀13角成同香37歩27銀成23角

というのも考えます。でも24飛12角成29歩成13馬26飛35馬

というのはありそうです。以下は21飛29飛28成銀89飛27飛成36馬・・・という感じです。

× 39金も工夫した手で

金にひもが付きました。46歩に36歩

と軽く戦えて、36同銀46角47銀成に13角成

こういう時に金にひもが付いている効果が出ます。13同香23角36飛37歩

と後手からの37歩の垂らしを防ぐのですが、歩切れですから37同成銀で困っています。後手から86桂がある(取れば39飛成、逃げると78角)のです。

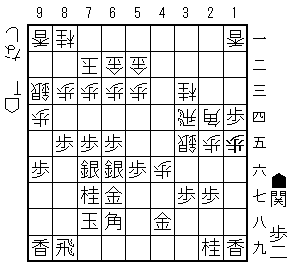

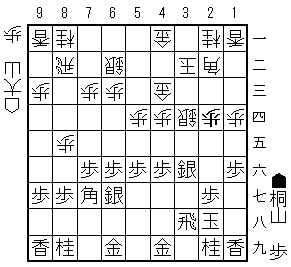

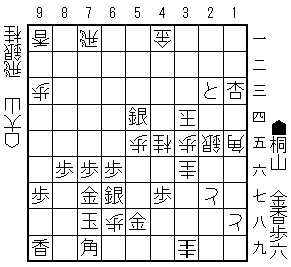

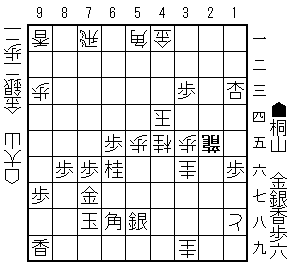

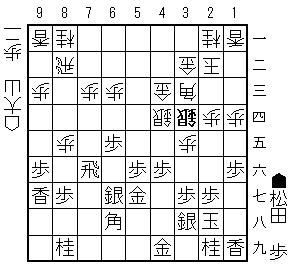

△ 実戦は55銀と出ました。

54歩で追い返されますが、66銀46歩に55歩として

2手損しても争点を作るという手筋でした。47歩成同金44飛49飛46歩57金右

これで悪くないと思っていたのですが、26歩54歩同飛64歩同歩56金直27歩成

と金で焦らされています。55金34飛36歩同銀35歩同角46角同角同飛

後手玉に嫌味をつけて角をさばいてどうにかなる、と思っていました。でも45歩56飛47銀不成

38飛成が速く、後手優勢です。途中に思わしい手は見つからず。

前に戻って、55銀54歩66銀46歩には同歩です。

なんだか利かされに思いましたが、46同銀47歩35銀55歩

こちらも2手損したので、局面を落ち着かせて歩を入手するというのが正しい考え方でした。持ち歩が増えると、後で64歩同歩63歩とか65歩とか、74歩同歩73歩とか75歩とか、位を生かした攻め筋があるのです。

歩を持つことが大きなことだという問題図でしたが、縦からの攻めが有効な戦型ですから歩の価値が高いのです。

それと角交換を狙う筋、石田流に対して(角交換できるようにして)角交換を迫るというのは有力な対抗策です。逆に石田流から13角を強引にさばいて勝負することも多いですから、面白いものです。

すぐに36歩は危険な感じです。36同銀の時に37歩と打つ1歩がほしいのです。

素早く歩を手に入れるなら端を突くのが常道で、16歩がぴったりした手でした。歩を手に入れて36歩から角交換で香を取るという狙いです。これは後手の手損をとがめているという意味もあるのです。少し後手が不十分な態勢ですから、戦いが起こればなんとかなります。

48金や39金というのは玉から遠い金を活用するという考えで、考慮に値します。この場合は隙を作るのでなかなかうまくいきにくいのですが、うまくいったときには効果が大きいです。

16歩から歩を手に入れるという筋が少しも見えず、55銀54歩66銀~55歩のほうを考えてしまいました。手損して争点を作ったのですが、それなら落ち着いた展開を目指すべき。

手の遅れを気にせず強く戦ったら攻めが間に合わなかったというのが実戦の順でした。

敗戦を振り返るのは楽しい作業とは言えませんが、得られるものも多いです。みなさん是非自分の指した棋譜を保存してください。こうすれば勝てるのだというイメージをもって、次の対局に挑みましょう。

ところで、棋譜を覚えていて記録できるのは棋力に比例していないようなので疑問に思っておりまして、この将棋の後の打ち上げで数人に聞いてみました。

(後輩の強豪K君によると)事務処理能力に関係するというのが有力な説です。心当たりありますか? 多分事務処理能力には手順の記憶という要素があって、相関が高いのでしょう。

私は事務処理能力が高いとは思わないのですが、エピソード記憶は得意な気がします。まあ将棋に関することしかろくに覚えていない(≒思い出さない)のですが、棋譜を並べていると指した時のことを思い出します。数字などデジタルデータは覚えられないのですが、アナログデータはわりと覚えています。

76歩34歩66歩に84歩としてしまいました。宮田先生は居飛車党ですが、大山先生が新人の棋譜など見ていないでしょう。矢倉の出だしです。

居飛車を指していたころの大山先生も力戦派、普通の矢倉にはなりません。まずは位取りです。

後手の囲いは名前がないです。流れ4枚矢倉というところ、たまに出てきます。

やっと戦いが始まりました。大山先生の64銀が誘いの隙です。

この歩交換が先手になりました。

先手陣だけ見ると理想的なのですが、これで案外難しいです。

宮田先生は端の突き捨てが余計だったか。

17香の形だったので香を取られて受けられます。

大山先生のほうは駒をはがされたら打ちます。

拠点を払ってつぶれることはなくなりました。先手の攻め駒は多くても連携が悪いし

玉を上部に逃げ出すと上から攻めにくいので小駒の価値が下がります。

ですから宮田先生は強引に角を交換し

飛車と交換するわけですが

後手玉を寄せるのは簡単ではないです。

駒を取りながらの寄せですが、これは入玉を防げません。

入玉確定。

宮田先生も入玉を狙いますが、後から入るほうが分が悪く

金の質駒が2枚もあるのでつかまっています。

大山先生のピッタリの寄せで

投了図。

ベテランが若手をいなした、という将棋です。

先手を持ったとしてどう攻めるかを検討したり、後手ののらりくらりの指し方を学んでみたりしてみてください。

#KIF version=2.0 encoding=Shift_JIS

# ---- Kifu for Windows V7 V7.23 棋譜ファイル ----

手合割:平手

先手:宮田利男4段

後手:大山棋聖

手数----指手--

1 7六歩(77)

2 3四歩(33)

3 6六歩(67)

4 8四歩(83)

5 6八銀(79)

6 8五歩(84)

7 7七銀(68)

8 6二銀(71)

9 2六歩(27)

10 4二銀(31)

11 4八銀(39)

12 5四歩(53)

13 7八金(69)

14 5五歩(54)

15 2五歩(26)

16 3三角(22)

17 4六歩(47)

18 5三銀(62)

19 4七銀(48)

20 5四銀(53)

21 6九玉(59)

22 3二金(41)

23 5八金(49)

24 4一玉(51)

25 3六歩(37)

26 5二金(61)

27 3七桂(29)

28 4四歩(43)

29 7九角(88)

30 4三金(52)

31 6八角(79)

32 5三銀(42)

33 7九玉(69)

34 6四歩(63)

35 6七金(58)

36 6五歩(64)

37 同 歩(66)

38 同 銀(54)

39 1六歩(17)

40 5四銀(65)

41 6六歩打

42 1四歩(13)

43 8八玉(79)

44 3一玉(41)

45 5六歩(57)

46 同 歩(55)

47 同 銀(47)

48 5五歩打

49 4七銀(56)

50 7四歩(73)

51 9六歩(97)

52 5一角(33)

53 9五歩(96)

54 2二玉(31)

55 1七香(19)

56 6四銀(53)

57 4五歩(46)

58 同 歩(44)

59 3五歩(36)

60 同 歩(34)

61 同 角(68)

62 5三銀(64)

63 2四歩(25)

64 同 歩(23)

65 3六銀(47)

66 3四歩打

67 6八角(35)

68 4四銀(53)

69 2五歩打

70 同 歩(24)

71 1五歩(16)

72 同 歩(14)

73 2四歩打

74 1六歩(15)

75 同 香(17)

76 同 香(11)

77 2五飛(28)

78 3五香打

79 4五銀(36)

80 同 銀(54)

81 同 桂(37)

82 1四銀打

83 2六飛(25)

84 2五歩打

85 1六飛(26)

86 1五歩打

87 4六飛(16)

88 2四角(51)

89 3三歩打

90 2三金(32)

91 1三歩打

92 3三桂(21)

93 同 桂成(45)

94 同 玉(22)

95 4五香打

96 5四金(43)

97 4四香(45)

98 4五歩打

99 4九飛(46)

100 4四金(54)

101 3六桂打

102 同 香(35)

103 2四角(68)

104 同 玉(33)

105 7一角打

106 4二飛(82)

107 5三角成(71)

108 4三飛(42)

109 同 馬(53)

110 同 金(44)

111 4五飛(49)

112 4四歩打

113 5五飛(45)

114 5三香打

115 8五飛(55)

116 5六歩打

117 5八歩打

118 7三桂(81)

119 8二飛成(85)

120 4六角打

121 5二龍(82)

122 3三金(23)

123 2二銀打

124 1六歩(15)

125 3三銀(22)

126 同 金(43)

127 5三龍(52)

128 8五桂(73)

129 4九香打

130 2八角成(46)

131 1二歩成(13)

132 6四角打

133 1三銀打

134 1五玉(24)

135 3三龍(53)

136 2六玉(15)

137 8六歩(87)

138 7七桂成(85)

139 同 金(67)

140 3八香成(36)

141 4四龍(33)

142 3七角成(64)

143 4七金打

144 5九馬(37)

145 3四龍(44)

146 2七銀打

147 1四龍(34)

148 1七玉(26)

149 2五龍(14)

150 1八玉(17)

151 3一飛打

152 1七歩成(16)

153 8七玉(88)

154 4九馬(59)

155 5六金(47)

156 5八馬(49)

157 4五龍(25)

158 6四桂打

159 6七銀打

160 6九馬(58)

161 4六金(56)

162 6八銀打

163 9六玉(87)

164 7六桂(64)

165 8五玉(96)

166 7七銀成(68)

167 同 桂(89)

168 6八桂成(76)

169 7四玉(85)

170 6七成桂(68)

171 同 金(78)

172 7八馬(69)

173 7九桂打

174 7二銀打

175 6三金打

176 6一香打

177 7二金(63)

178 6三金打

179 6五玉(74)

180 5三桂打

181 5五玉(65)

182 4五桂(53)

183 同 玉(55)

184 4六馬(28)

185 投了

まで184手で後手の勝ち

大山先生の先手三間飛車、有吉先生は天守閣美濃です。

当時は53の銀を33にもっていく4枚美濃は開発されておらず、(だれが始めたのでしたっけ?)

両者美濃囲いという将棋です。角の位置と85歩が違いですが

大山先生は端から動きました。

81の桂を跳ねていないときは戦いにはなりません。大山先生はあくまで軽く動こうとします。

53の銀を62に引いたのを見て動きますが

飛車をぶつけられないのではやや失敗。

87歩の筋もあり、ゆっくりできないので桂を跳ねると、玉を固めた有吉先生は火の玉流です。

飛車交換になり、ここからの数手で決まります。

64歩は桂を使おうという意味もあり本手でしょう。69飛には65飛ではないかと思うのですが。飛角交換で後手を引いても桂を使えます。

先に桂を取ればよさそうに見えるのですが、66歩が痛い。と金を防げません。

銀を取り馬を潜り、有吉先生が好調です。

大山先生の反撃ですが

その桂で攻められます。これで4枚の攻めですから切れません。

58金打が手堅く見えましたが、銀打で

寄せられました。

投了図。

いかにも火の玉流、有吉先生の厳しい寄せでした。玉を固めたら猛攻するのです。

大山先生は動き過ぎだとは思うのですが、65飛でまあまあではなかったかと思います。こういう互いに玉の堅い将棋、美濃と左美濃とか、相穴熊とかは中盤の駒のぶつかり合い、終盤の入り口くらいで勝敗が決まってしまうのでそのあたりを読んで検討してみてください。

#KIF version=2.0 encoding=Shift_JIS

# ---- Kifu for Windows V7 V7.23 棋譜ファイル ----

手合割:平手

先手:大山棋聖

後手:有吉道夫8段

手数----指手--

1 7六歩(77)

2 8四歩(83)

3 7八飛(28)

4 3四歩(33)

5 6六歩(67)

6 8五歩(84)

7 7七角(88)

8 6二銀(71)

9 6八銀(79)

10 4二玉(51)

11 4八玉(59)

12 3二玉(42)

13 3八玉(48)

14 7四歩(73)

15 5八金(69)

16 5二金(61)

17 5六歩(57)

18 5四歩(53)

19 2八玉(38)

20 1四歩(13)

21 1六歩(17)

22 2四歩(23)

23 3八銀(39)

24 2三玉(32)

25 5七銀(68)

26 3二銀(31)

27 4六歩(47)

28 4四歩(43)

29 3六歩(37)

30 9四歩(93)

31 4七金(58)

32 6四歩(63)

33 9六歩(97)

34 5三銀(62)

35 2六歩(27)

36 4三金(52)

37 3七桂(29)

38 6二飛(82)

39 6八飛(78)

40 3三桂(21)

41 9七香(99)

42 3一角(22)

43 9五歩(96)

44 同 歩(94)

45 9八飛(68)

46 8二飛(62)

47 9五香(97)

48 9二歩打

49 9六飛(98)

50 2二玉(23)

51 5九角(77)

52 6二銀(53)

53 8六歩(87)

54 5一銀(62)

55 8五歩(86)

56 同 飛(82)

57 8六歩打

58 8二飛(85)

59 7七桂(89)

60 6五歩(64)

61 同 歩(66)

62 8六飛(82)

63 同 飛(96)

64 同 角(31)

65 6四歩(65)

66 6九飛打

67 8五飛打

68 9七角成(86)

69 8一飛成(85)

70 6六歩打

71 6三歩成(64)

72 6七歩成(66)

73 6四歩打

74 5七と(67)

75 同 金(47)

76 7九馬(97)

77 4七金(57)

78 4五歩(44)

79 5三桂打

80 同 金(43)

81 同 と(63)

82 4六歩(45)

83 4八金(47)

84 4七桂打

85 5八金打

86 6八銀打

87 同 角(59)

88 同 馬(79)

89 同 金(58)

90 3九角打

91 2七玉(28)

92 4九飛成(69)

93 同 金(48)

94 2八金打

95 1七玉(27)

96 3八金(28)

97 3九金(49)

98 同 桂成(47)

99 投了

まで98手で後手の勝ち

20161005今日の一手

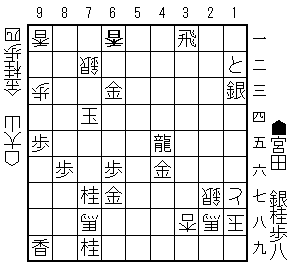

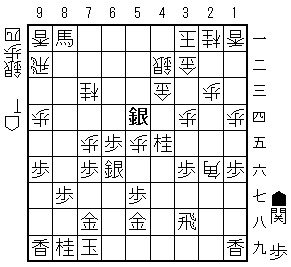

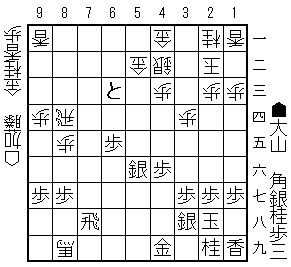

8月の社団戦から、私の将棋です。形勢判断と次の一手を考えてください。

一昨日の一手の回答

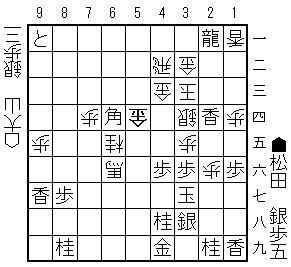

☆ 形勢判断をします。

先手の1歩損ですが持ち歩があるのでカウントせず、馬を作っている分だけわずかに駒得です。

玉の堅さは後手のほうが堅いです。

先手の攻め駒は81馬45桂と持ち駒銀で3枚。

後手の攻め駒は26角と持ち駒銀で2枚。73桂は数えてよいか微妙です。65の歩を取っても先手陣にはひびかないので除外しておきましょうか。

総合すれば先手が指しやすい局面です。

大局観として

わずかに駒得ですが、もっと駒得しよう、と安易に考えると危険です。

例えば92の飛車を馬で取って桂か香を拾う、というのは駒得で攻め駒も増えるのですが、後手の攻め駒も増えるので注意しなければいけません。

形勢判断で劣っているのは玉の堅さで、少しでも堅くしておきたいのですが、後手玉より堅くするのは手数がかかります。

攻め駒を4枚にするというのは有力で、と言っても38飛を攻め駒にするのは難しいのですが、後手の角と刺し違えることを考えるのでしょう。それなら後手の攻め駒が増えません。

問題図では49銀が見えていますね。これに対応しつつ、上のことを考えます。だから少し難しいです。

× 67金右が先手玉を固めて49銀を避ける、一番自然な手に見えます。

68金右でも同じ意味ですが、この場合は後手から67歩とたたかれると同金右でしょうから、後手に選択権を与えるのと、66銀が浮いているのが気がかりなので67金右のほうでしょう。

この時46歩と垂らされるのが気になります(48歩には27銀)。92馬同飛91飛として

22玉92飛成47歩成18飛に58銀で

先手から41銀とか29香とか有力な筋があるけれども、玉が薄くて寄せ合いは難しいです。

× 先に92馬と飛車を取ると

92同香91飛22玉92飛成に49銀です。

48飛として同角成ならよいのですが、58銀成同飛67歩

というのは食いつかれています。角を渡したので49角の筋があり受けきれないでしょう。後手玉の堅さが目立ちます。

× 39飛は割打ちを避ける手ですが47歩が嫌味。

相居飛車では8段目の飛車は受けに利いているのですが、9段目では受けに利きにくいですから損をしている感じです。

歩を垂らされて困っています。47同金に46歩37金48銀26金39銀不成

は銀を使わせたので難しいとはいえ、26金がばからしいです。でも55銀が44歩を狙って厳しいのでまだ戦えるのですが、これでよいとは言いにくいです。

○ 実戦では悩んで35歩を発見しました。

49銀には36飛と返そうという手で、34歩と取り込めば45の桂馬にカツが入ります。

86歩と合わされて、変な手だなあと思いつつ対応を間違えました。36飛ならよかったのです。

35角に86歩44歩33歩

となれば好調です。

44歩ではなく22玉に54銀

はまだ難しいですが先手のペースです。後で似た変化が出てきます。

実戦では86歩に34歩と取り込みました。

87歩成同金86歩同金49銀

36飛58銀不成26飛67銀成

これは失敗したと気が付いたのですが、88玉に44歩だったので78銀で

危地を脱出しました。ここでは先手有利です。この後は飛車をいじめつつ入玉を図り・・・のはずが欲張りすぎて食いつかれて負けです。

後手は44歩ではなく78金98玉88歩

とゆっくり確実な攻めがあり、これは私の負けでした。

駒得は危険だ、という好例です。

× 27歩は損な手なのですが

49銀なら26歩38銀不成

銀を使ってもらって飛角交換ならよいでしょう。

でも27歩に44角と引かれたら

67金右46歩92馬同香91飛22玉92飛成47歩成18飛

58銀も嫌ですし、56歩同歩46角も嫌です。

○ 他には83銀として

飛車取りに取りを重ねるという悪い手の見本がありますが、案外有力です。

49銀に92銀成38銀不成91馬49飛88玉45飛成

としてしまうと相入玉になりそうですが

冷静に18飛として(あるいは48飛でも)

58銀不成同飛52飛63馬54飛73馬

というのは先手が指せそうです。83銀が遊んでいるようでも、先手が入玉するときに役立ちます。

△ 単に63馬とするほうが筋がよいのですが

54銀73馬45銀55馬46桂

ふんどし をかけられます。28飛37角成18飛44歩68金右

37馬の形にするのが工夫で両取りを逃げられました。後手に73桂をさばかれたのが ばからしくはあるのですが、先手の45桂と交換ですから、この図は全くの互角という感じです。

○ 最後に54銀

馬を使うならこれが本筋です。

後手は54同金同馬43銀打なら55馬なので取れず、だから後手玉を薄くできます。

49銀48飛58銀成同飛46歩なら

43銀成同銀92馬同香91飛22玉92飛成

これは42金の寄せを見ています。調子がいいですね。62歩には29香が好打で、これは先手優勢です。

後手は54銀に黙って22玉のほうが難しいです。

35歩が筋(34歩の当たりがきつくなった)で、同角43銀成同銀92馬同香72飛62歩92飛成

今度は先手玉のほうが堅いので、飛車を切って攻められます。この後で33歩同桂同桂成を急ぐと、33同玉で入玉含みは嫌なので、33同桂を取らずに飛車を切って53桂成の筋で攻めます。

先手が良さそうな問題図でしたが、それにしては手が難しいです。後手玉が堅いというのがその原因で、49銀を避けると46歩や47歩がある、だから実戦の35歩がよい手でした。飛桂を使うという意味でもあります。(そのあと34歩の取り込みは危ない手でしたが。)

先手の主張は81馬なのですから、92馬と取るのを本線に考えてはいけません。あくまで後手に隙ができたら考える手です。その隙は54銀と打って、後手玉を薄くするとできるのです。取られて43銀打で後手を引くようではいけませんが、ここでは55馬が好調子なのを確認して打ちます。

他には83銀という「羽生ゾーン」も有力で、わざわざ持ち駒の銀を打って飛車を取るのはバカらしいのですが、後手に角を渡すよりは銀を渡すほうが反撃をくらいにくい、ということで、この場合は成立します。また、駒取りに駒取りを重ねるというのは悪手の典型ではあるのですが、その飛車に逃げられても桂香を拾える、打った銀は入玉するときに働いている、という好条件があるので成立していました。

たまには不自然な手が好手になることもあります。

ということで、正解になる手は3つ(63馬もまあまあ)だと思いますが、飛車や馬(大駒)を使おうとする手だ、という共通点があります。性能がよい駒を遊ばせておいてはいけません。

第166回は

壱10月1日(土);R1400以上 開催済み

弐10月8日(土);R1400以下

第167回は

壱10月29日(土);R1400以上

弐11月26日(土);R1400以下

第168回は

壱12月11日(日);R1400以上

弐12月4日(日);R1400以下

ご参加お待ちしております。

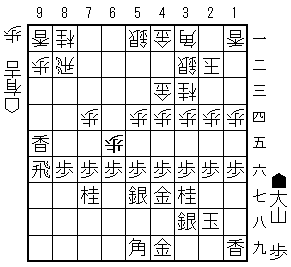

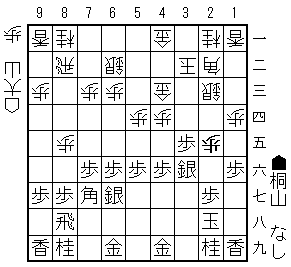

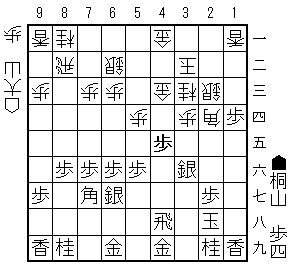

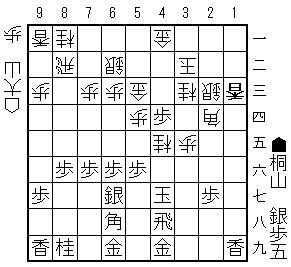

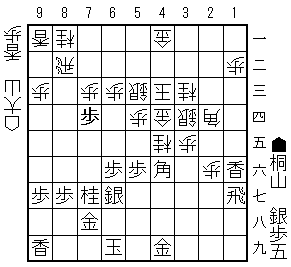

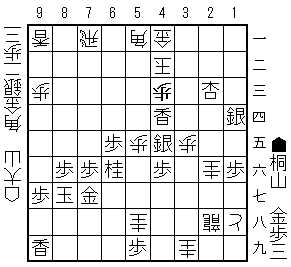

桐山先生の先手三間飛車で、大山先生は玉頭位取りに。

それを袖飛車で迎え撃つのは大山先生が振り飛車を指しているようですね。

大山先生は位を保ち切れず、銀冠の形で我慢します。

桐山先生は位を取り返し、31角に対応するために88飛ですが(次に飛車の横利きを止められない)、大山先生はこのまま収まってはいけないので動きます。

端角で46の歩を狙っています。

本当の玉頭ですが、強く動きます。

桐山先生は位の代償に端を取り込み

堂々と45歩です。57角成はやって来いと言われるとやりにくいもの。

35歩は妥協したような気もしますが、大山先生は一直線はやりません。桐山先生は強気に行きます。

銀を捨てて歩を成る。角がぶつかっているし、43歩成から23とのねらいです。

大山先生は37銀の打ち込みから継桂で飛車先を止めて

やや落ち着きました。

桐山先生は端を攻めても玉が不安定ですから手が戻ります。

両方の玉が安定してきました。こういう展開は駒損している桐山先生のほうが押されてきます。

後手玉を直接捕まえられないので左から動きます。

長手数の将棋なので大分端折ります。桐山先生は左を開拓して相入玉を目指す感じです。大山先生はその手に乗って駒をさばいている感じです。

こうなると相入玉かと思ったのですが

桐山先生は入玉阻止に動きました。

ですが手駒が不足して危ないようでも寄りません。逆に大山先生もなかなか入玉ルートが開けないのでのらりくらりかわしています。

桐山先生は飛車を見切って寄せに出ましたが

やっぱり少し足らなくて

65の銀を外されて

25のと金を抜かれてはだめです。

駒が足らずここまで。

かなりの長手数で206手。大山先生は玉を逃げるのもうまいですが、相入玉までいくのは見ませんね。どこかで寄せに行きます。千日手が少ないですし、昔の棋士の美意識があるのだと思います。

この将棋は中盤の玉頭戦を鑑賞すればいいでしょう。

これで棋聖を防衛しました。このころは棋聖戦は年に2回あるので忙しいです。

#KIF version=2.0 encoding=Shift_JIS

# ---- Kifu for Windows V7 V7.23 棋譜ファイル ----

手合割:平手

先手:桐山清澄8段

後手:大山棋聖

手数----指手--

1 7六歩(77)

2 3四歩(33)

3 6六歩(67)

4 8四歩(83)

5 7八飛(28)

6 8五歩(84)

7 7七角(88)

8 6二銀(71)

9 6八銀(79)

10 4二玉(51)

11 4八玉(59)

12 3二玉(42)

13 3八玉(48)

14 5四歩(53)

15 5六歩(57)

16 5二金(61)

17 2八玉(38)

18 1四歩(13)

19 1六歩(17)

20 4二銀(31)

21 3八銀(39)

22 3三銀(42)

23 6七銀(68)

24 4四歩(43)

25 4六歩(47)

26 3五歩(34)

27 4七銀(38)

28 3四銀(33)

29 3八飛(78)

30 4三金(52)

31 3六歩(37)

32 同 歩(35)

33 同 銀(47)

34 2四歩(23)

35 3五歩打

36 2三銀(34)

37 8八飛(38)

38 2五歩(24)

39 同 銀(36)

40 1三角(22)

41 3八飛(88)

42 8六歩(85)

43 同 歩(87)

44 3四歩打

45 1五歩(16)

46 3五角(13)

47 4八飛(38)

48 4五歩(44)

49 1四歩(15)

50 3三桂(21)

51 3六銀(25)

52 2四角(35)

53 4五歩(46)

54 3五歩(34)

55 4四歩(45)

56 5三金(43)

57 6八角(77)

58 3六歩(35)

59 1三歩成(14)

60 3七銀打

61 同 桂(29)

62 同 歩成(36)

63 同 玉(28)

64 4五桂打

65 3六玉(37)

66 3五歩打

67 4七玉(36)

68 1三香(11)

69 同 香成(19)

70 同 角(24)

71 1八飛(48)

72 1五歩打

73 3四歩打

74 同 銀(23)

75 1五飛(18)

76 1二歩打

77 2六香打

78 2五香打

79 7八金(69)

80 2六香(25)

81 同 歩(27)

82 2三銀(34)

83 3四歩打

84 同 銀(23)

85 5八玉(47)

86 4四金(53)

87 6九玉(58)

88 5三銀(62)

89 1七飛(15)

90 4六歩打

91 同 角(68)

92 4三玉(32)

93 1六香打

94 2四角(13)

95 6八角(46)

96 4六歩打

97 同 角(68)

98 8六飛(82)

99 8七歩打

100 8二飛(86)

101 7七桂(89)

102 2五歩打

103 7五歩(76)

104 2六歩(25)

105 7四歩(75)

106 2五桂(33)

107 1九飛(17)

108 5一角(24)

109 5八金(49)

110 5五歩(54)

111 7三歩成(74)

112 同 桂(81)

113 7四歩打

114 8五桂(73)

115 同 桂(77)

116 同 飛(82)

117 7三歩成(74)

118 7七歩打

119 同 金(78)

120 7三角(51)

121 6五桂打

122 6四角(73)

123 5三桂成(65)

124 同 角(64)

125 5五歩(56)

126 6四角(53)

127 6五銀打

128 8二角(64)

129 8六歩(87)

130 7五飛(85)

131 7六歩打

132 7一飛(75)

133 4七歩打

134 5二香打

135 5四歩(55)

136 5五歩打

137 8三銀打

138 7三角(82)

139 7四銀成(83)

140 5一角(73)

141 6三成銀(74)

142 2四角(51)

143 1二香成(16)

144 1七歩打

145 2三歩打

146 2七歩成(26)

147 7八玉(69)

148 3七桂成(25)

149 2二歩成(23)

150 3六成桂(37)

151 6八角(46)

152 5六桂打

153 7九角(68)

154 1八歩成(17)

155 6九飛(19)

156 1五角(24)

157 1三成香(12)

158 2五銀(34)

159 2三と(22)

160 3四玉(43)

161 5三歩成(54)

162 同 香(52)

163 同 成銀(63)

164 6八歩打

165 3九飛(69)

166 4八桂成(56)

167 5四成銀(53)

168 同 金(44)

169 同 銀(65)

170 3九成桂(48)

171 6八角(79)

172 4四玉(34)

173 6五銀(54)

174 3七と(27)

175 1六歩打

176 5一角(15)

177 3三歩打

178 5三桂打

179 2四と(23)

180 6五桂(53)

181 同 歩(66)

182 4七と(37)

183 2五と(24)

184 5八と(47)

185 同 銀(67)

186 2八飛打

187 6六桂打

188 2五飛成(28)

189 4六歩打

190 2八龍(25)

191 5九歩打

192 3四玉(44)

193 2六歩打

194 同 成桂(36)

195 1四銀打

196 5七銀打

197 同 角(68)

198 同 桂成(45)

199 4五銀打

200 3三玉(34)

201 8七玉(78)

202 5八成桂(57)

203 2三成香(13)

204 4二玉(33)

205 4四香打

206 4三歩打

207 投了

まで206手で後手の勝ち

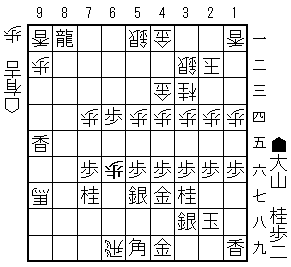

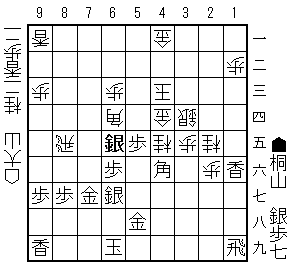

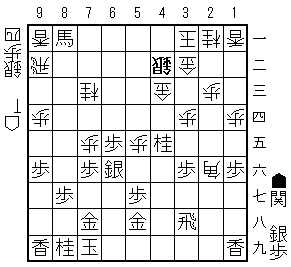

松田先生の先手中飛車ですが

急戦にはならず、落ち着いて

大山先生の玉頭位取りです。

松田先生は石田流から飛車先交換、これを許すのが大山流です。

73歩と謝りますが銀を出てけん制し

凸矢倉(銀立矢倉)まで囲えれば一安心。

松田先生は軽くけん制しますが

5筋の歩も交換できました。

玉頭位取りで2歩持てば十分でしょう。

松田先生は軽くさばこうとしますが、これも指しすぎ。後手玉が堅いので大さばきができません。

82歩と謝らせるのは気持ちよいですが

端攻めでさらに歩を渡してしまうことになりました。

大山先生は右桂をさばき

飛車を回ってドーン。

玉頭に手を付けると歩の枚数がものを言います。

角打ちで挟撃体制を作り

角を打たれれば44金打ちで

銀をとれました。

24香から松田先生の反撃ですが、中段玉を広げられ

捕まえにくいです。

ここで大山先生は寄せを読み切りました。

金2枚とらせても48銀不成から36歩、詰みませんが金を取って必至です。

大山先生の快勝譜。位取りの将棋の見本みたいな将棋でした。後手をもって並べましょう。

#KIF version=2.0 encoding=Shift_JIS

# ---- Kifu for Windows V7 V7.23 棋譜ファイル ----

手合割:平手

先手:松田茂行8段

後手:大山棋聖

手数----指手--

1 7六歩(77)

2 3四歩(33)

3 5六歩(57)

4 5四歩(53)

5 5八飛(28)

6 6二銀(71)

7 4八玉(59)

8 4二玉(51)

9 3八玉(48)

10 3二玉(42)

11 6六歩(67)

12 5二金(61)

13 6八銀(79)

14 1四歩(13)

15 1六歩(17)

16 4二銀(31)

17 2八玉(38)

18 5三銀(62)

19 3八銀(39)

20 8四歩(83)

21 6七銀(68)

22 3五歩(34)

23 7七角(88)

24 4四歩(43)

25 7五歩(76)

26 4三銀(42)

27 7八飛(58)

28 4五歩(44)

29 5八金(69)

30 3三角(22)

31 9六歩(97)

32 8五歩(84)

33 6八角(77)

34 3四銀(43)

35 7四歩(75)

36 同 歩(73)

37 同 飛(78)

38 7三歩打

39 7五飛(74)

40 6四銀(53)

41 7八飛(75)

42 4三金(52)

43 5七金(58)

44 2二玉(32)

45 4六歩(47)

46 3二金(41)

47 9七香(99)

48 5三銀(64)

49 4五歩(46)

50 同 銀(34)

51 7五飛(78)

52 5五歩(54)

53 同 歩(56)

54 6四銀(53)

55 7六飛(75)

56 5五銀(64)

57 5六歩打

58 4四銀(55)

59 6五歩(66)

60 2四歩(23)

61 4六歩打

62 3四銀(45)

63 4七金(57)

64 2五歩(24)

65 7七角(68)

66 9四歩(93)

67 6四歩(65)

68 同 歩(63)

69 7四歩打

70 7二飛(82)

71 7五飛(76)

72 7四歩(73)

73 8五飛(75)

74 8二歩打

75 9五歩(96)

76 同 歩(94)

77 9四歩打

78 5一角(33)

79 3六歩(37)

80 7三桂(81)

81 8六飛(85)

82 3六歩(35)

83 同 金(47)

84 6五桂(73)

85 6六角(77)

86 3三角(51)

87 9三歩成(94)

88 4二飛(72)

89 8二と(93)

90 3五銀(44)

91 3七歩打

92 3六銀(35)

93 同 歩(37)

94 2六歩(25)

95 同 歩(27)

96 2七歩打

97 同 玉(28)

98 2五歩打

99 9一と(82)

100 2六歩(25)

101 3七玉(27)

102 6六角(33)

103 同 銀(67)

104 8五歩打

105 同 飛(86)

106 6七角打

107 8一飛成(85)

108 5六角成(67)

109 2四香打

110 3三玉(22)

111 5五角打

112 4四金打

113 6四角(55)

114 6六馬(56)

115 2一龍(81)

116 3五歩打

117 4八桂打

118 5四金(44)

119 4二角成(64)

120 同 金(43)

121 5一飛打

122 5二歩打

123 2三銀打

124 5七銀打

125 3二銀成(23)

126 4四玉(33)

127 4二成銀(32)

128 4八銀(57)

129 同 金(49)

130 3六歩(35)

131 投了

まで130手で後手の勝ち

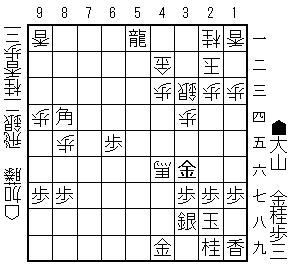

20161003今日の一手

8月の社団戦で私の将棋です。形勢判断と次の一手を考えてください。

一昨日の一手の回答

少し前から見ておきます。藤井聡太新四段との2012年の対局ですから、まだ小学生ですね。

例によって角換わりですが、これは1歩得して歩を謝らせたので私が十分な局面。77桂とか46角とか、74の銀をさばかせないように指せば十分だったはず。それを75歩85銀同銀同飛77桂84飛74歩同飛65銀

ここでもいっぺんに良くしようとしてしまいました。角を引いて72歩を狙えば指しやすかったのですが。64飛同銀46角

で「両取り見えない病」再発です。形勢がよい時は形をよくして待つくらいの心がけがよいようです。まあ18飛64角に61飛で返せるので逆転はしていませんが、互角に近くなってしまいました。

以下は長いので読み飛ばしてよいですが、18飛64角に61飛の後、

46角41銀51銀52銀成同銀81飛成92角91竜29角成65桂61歩56香75桂(55からだった)53桂成31玉52成桂67桂成同金18馬同香88銀で問題図です。

☆ 形勢判断をします。

金と桂香歩の交換で成桂と竜を作っています。少し先手が駒得ですが終盤なので考慮しなくてよいでしょう。

玉の堅さは後手のほうが堅いです。

先手の攻め駒は52成桂に持ち駒角金銀桂桂で6枚、91竜も入れてもよさそうで十分にあります。

後手の攻め駒は46角88銀と持ち駒飛金銀で5枚、こちらも十分です。

総合すれば後手よしか。

最終盤では何手で詰めろかを数えたほうが正確です。

先手玉は詰めろです。飛車を打たずにぱっと退路封鎖で銀を打つ当たりが藤井先生(プロになったので先生と呼びます)の強さです。あとで手順を見てみましょう。

後手玉は単に41銀で詰めろかどうかは怪しいところですが何とか詰むようです。61竜22玉41銀なら確実に詰めろ。

つまり先手玉は1手すき、後手玉は2手すき、手番は先手にあるとはいえ、このままなら後手の勝ち、形勢判断としては後手が有利です。

大局観として

最終盤で大局観というほどのものはないのですが、1手負けですから、受けて2手以上延ばす(3手すきにする)か、攻防の手を指す(先手玉を2手すき、後手玉を1手すきにする、つまりは詰めろ逃れの詰めろ)ことができれば逆転します。見つからないときでも、(時に王手を交えながら)受けて1手すきを2手すきにし続けることが必要で、詰めろをしのいでいくわけです。

× 61竜は王手ですが22玉で

後手玉は詰まず、また後手も受けやすくなるので味消しです。安易に指してはいけません。

× 41銀は詰めろですが

38飛に58金は79銀打69玉78金

で詰みです。以下は78同玉は58竜68桂77金同金68竜。59玉は37角成48桂68銀成同金48馬。

38飛に58桂とすると79銀69玉68金

以下は68同金同銀成同玉77金69玉39飛成59桂79銀成同玉59竜・・・

× 普通に受ける手を見ます。78金は

受けて銀を取りたいのですが、38飛58桂59銀69玉48銀成

合駒した桂を取られて受けが無くなりそうです。

× 79歩は

38飛に58桂だと59銀

59同玉には37角成68玉58飛成同玉46桂68玉59馬以下の詰み、69玉は68金から ばらせば41銀の変化と同じ筋です。

ということで58金と合駒して37角成に69銀

とすればまだ持ちそうに見えますが、持ち駒に金銀が無くなったので47銀と足されて受けが無くなります。

× 左を受けてもだめなので右を受けるなら59金です。79飛とされて

77金以下の詰めろ。69桂37角成78歩に89銀打

結局受けはなくなります。

後手は攻め駒が4枚あるので、薄い玉を補強しても間に合いません。88銀がよい手だったとわかります。

○ 実戦は86角としました。

王手で詰めろを防いでいます。22玉に41銀38飛58桂

この先手玉が詰まないのです。藤井先生はあっさり47銀だったので32銀成同玉31角成と捨てて

31同玉61竜22玉32金

ぴったり詰んで私の勝ちになりました。

では本当に勝ちかといえば難しく、47銀では31金打ちがありました。

詰めろ(らしい手)を続けるなら32銀成同金31金ですが、31同金同角成12玉

これがどうにも詰みません。角はいなくなったし、1枚渡しているのですから受けもなく、これは後手の勝ちです。

ということは31金打32銀成同金の後、49金

と受けてまだまだ長くなりそうです。後手玉にはなかなか詰めろがかからないので後手が有望です。

他には86角に53歩も難解。

53同角成では角が受けに利かなくなるのです。41銀に38飛58桂79銀打69玉39飛成59桂37角成

これで先手玉が詰めろ、後手玉は詰みません。受けも難しいので後手の勝ちでしょう。

戻って53歩に61竜として

22玉41銀なら詰めろですが、31金打32銀成同金

の形も駒を渡さずに詰めろがかかりません。(42金打では金を渡して詰まされる。)

一番有力そうなのは53歩の中合いに同香成

として、22玉43成香同金61竜

として詰めろが続きます。でも38飛58桂75香

が詰めろ逃れの詰めろで後手の勝ち。

では53香成ではなく53成桂として、22玉43成桂同金61竜ならどうか。

今度は75桂や64桂ではぬるいのですが、38飛58桂79銀打69玉77桂

77同角で詰めろは消えますが、後手玉が詰まないのでこれも後手の勝ちです。

△ もう一つ、15角というのも攻防の角で

右側を守って詰めろを消していますし、38飛48桂39飛成などでは61竜22玉33角成

として詰んでいます。詰めろ逃れの詰めろだったのですね。

けれど、この詰めろは後手玉を上部へ追うので、28飛48桂27飛成

ならば詰めろ逃れの詰めろになります。これは後手の勝ちのようです。

☆ まとめ

結局は後手の勝ちが結論ではあるのですが、

単純に受けるだけでは手が伸びなさそう、つまり1手すきを受けて3手すき以上にするのは大変です。59金~69桂と持ち駒を投入すればまだ頑張れるのですが、後手は攻め駒が5枚あるので受けきれないのです。

ですから攻防になりそうな手を探すしかありません。

86角が一番有力でしょう。うまくごまかせました。私は詰将棋が苦手だと公言しておりますが、問題図の先手玉が詰まされそう、86角は受けにも利いている、というのは感覚的にわかっていたのだと思います。もっと前から読み切っているのなら格好いいのですけどね。86角22玉に41銀が詰めろかどうか、多分これくらいは読んでいたのだと思いますが、詰めろになりそうな手としてはこれしかありません。いろいろ偶然が重なり幸いしました。読みの鋭い少年相手に終盤で逆転するのは並大抵のことではありません。有利になっていたのですからもっと中盤からゆっくり指そうと反省する次第です。

それはともかく、86角は攻防ですから、後手を持ったとしたら素直な応手だけではいけません。41銀が詰めろかどうか読んで、そこで31金打を発見できれば大したものです。同じように見えますが1枚もらって12玉で耐えていました。

その前に角で王手されたら中合いも考えてみるものです。53歩なんてどれで取られても意味がなさそうですが大きく違いました。

他には15角も攻防の手、でもこれは気が付きにくいですね。手拍子で61竜22玉と追ってしまってから、あわててひねり出す手かもしれません。

大山先生の四間飛車に、加藤先生の棒銀を期待しましたが、右64銀の急戦です。いろいろな戦法を試していた時期ですね。

大山先生は58金左としているので、いつもの78金にはなりません。銀を引くのはよくある受け方。

後手は2手得で攻めることになるのですが、その2手は84飛と73桂で、これは得とも損とも言えないところ、さらに94歩も必要なので、大山先生の手が進んでいます。加藤先生は気にせず55歩から75歩と突き進みます。

7筋は放置して銀をぶつけるのですが、その前に86歩と突いておきたいのです。大山先生なら86同角かもしれませんが、それにしてももう少し工夫が必要でした。

大山先生も強く迎え撃って、互いに離れ駒ができました。22玉の形にされたので、後手玉が薄く見えます。

33角は当然ですが、あっさり74歩とは。この局面、86歩同歩が入ってるなら後手も指せるのですが。

89馬に63と も強手。王手飛車の筋があるので駒の損得は気にせず突き進みます。

痛そうな銀が入り

王手飛車

大山先生は41の銀を捨てて両取りで取り返す変化を選びました。

なんだか後手がかなり駒を損した気がしますが、ここでは後手の駒得ですね。馬の処置が難しいのですが、24馬から守りに使うのがよかったのかもしれません。

82に引いて攻めを見たのですが、大山先生の好調な攻めです。

24桂にも馬筋を止めれば大山先生が有利。

攻める途中で馬取りになるのです。ここで71馬が疑問手。まだ83馬でした。

22銀の送りの手筋から詰めろ馬取り。

加藤先生は金にも逃げられて、駒損がひどいです。

ここでは59同飛成が攻めの手筋ですが、59同金39銀18玉59銀不成では28桂48銀成49金で少し足らないのでしょう、合駒を使わされて足りないです。

飛車を切りませんでしたが、合駒を使わされて攻め駒不足。

こうなると41角でもう一枚使わせて角を成る、大山先生は受けに回ります。

どんどん投入して

それから寄せに回りました。投了図。

加藤先生の仕掛けが失敗、両取りが何度も出てきました。それでもどうにかバランスをとっていたのですが、馬の扱いを間違えて大差になりました。

いろいろ手筋は出てくるので、さっと並べておきましょう。

#KIF version=2.0 encoding=Shift_JIS

# ---- Kifu for Windows V7 V7.23 棋譜ファイル ----

手合割:平手

先手:大山棋聖

後手:加藤一二三9段

手数----指手--

1 7六歩(77)

2 8四歩(83)

3 7八銀(79)

4 3四歩(33)

5 6六歩(67)

6 6二銀(71)

7 6八飛(28)

8 4二玉(51)

9 4八玉(59)

10 3二玉(42)

11 3八玉(48)

12 5四歩(53)

13 5八金(69)

14 5二金(61)

15 2八玉(38)

16 4二銀(31)

17 6七銀(78)

18 7四歩(73)

19 4六歩(47)

20 8五歩(84)

21 7七角(88)

22 5三銀(62)

23 3八銀(39)

24 6四銀(53)

25 7八銀(67)

26 7三桂(81)

27 6七銀(78)

28 8四飛(82)

29 7八飛(68)

30 9四歩(93)

31 5六歩(57)

32 5五歩(54)

33 4七金(58)

34 7五歩(74)

35 同 歩(76)

36 5六歩(55)

37 同 金(47)

38 5五銀(64)

39 6五歩(66)

40 5六銀(55)

41 2二角成(77)

42 同 玉(32)

43 5六銀(67)

44 3三角打

45 7四歩(75)

46 9九角成(33)

47 7三歩成(74)

48 8九馬(99)

49 6三と(73)

50 7八馬(89)

51 5二と(63)

52 同 金(41)

53 4一銀打

54 3一金打

55 6六角打

56 3三銀(42)

57 8四角(66)

58 4一金(31)

59 7一飛打

60 5六馬(78)

61 4一飛成(71)

62 4二金(52)

63 5一龍(41)

64 4六馬(56)

65 3六金打

66 8二馬(46)

67 3一金打

68 3二銀打

69 5四桂打

70 2四桂打

71 7三歩打

72 4一香打

73 4二桂成(54)

74 同 銀(33)

75 3二金(31)

76 同 玉(22)

77 5二龍(51)

78 7一馬(82)

79 2二銀打

80 同 玉(32)

81 4一龍(52)

82 3二金打

83 7一龍(41)

84 6九飛打

85 4六金(36)

86 6六歩打

87 7五角(84)

88 5三歩打

89 5九香打

90 5七桂打

91 同 香(59)

92 4八銀打

93 5九歩打

94 4九銀成(48)

95 同 銀(38)

96 5九飛成(69)

97 6六角(75)

98 4四銀打

99 4一角打

100 3一金打

101 8五角成(41)

102 6八龍(59)

103 5八桂打

104 6九龍(68)

105 4八銀(49)

106 6七歩打

107 5九金打

108 7八龍(69)

109 8六馬(85)

110 3三桂(21)

111 4四角(66)

112 同 歩(43)

113 4三歩打

114 同 金(32)

115 5二銀打

116 投了

まで115手で先手の勝ち