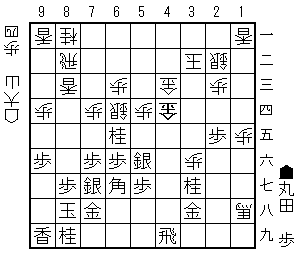

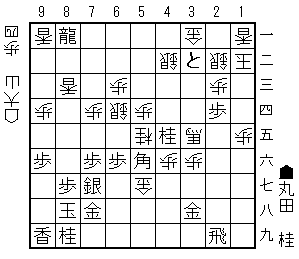

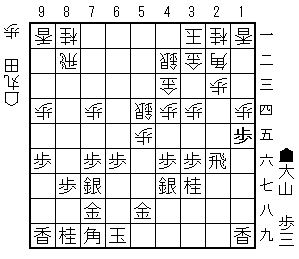

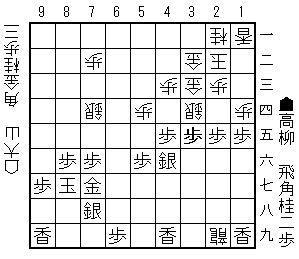

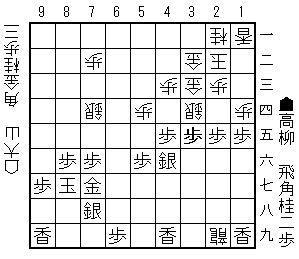

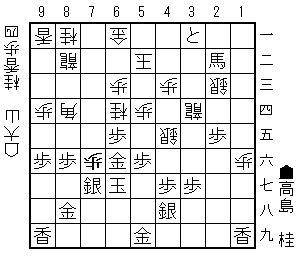

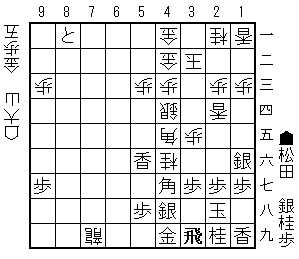

先手番丸田先生の手を考えます。

第1問

自然に攻めていきます。

A 45桂 B 45銀 C 44飛

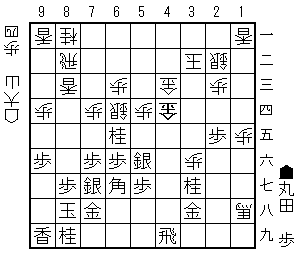

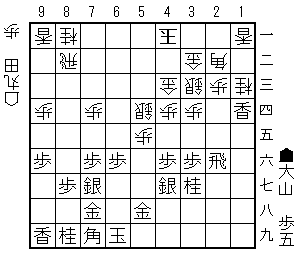

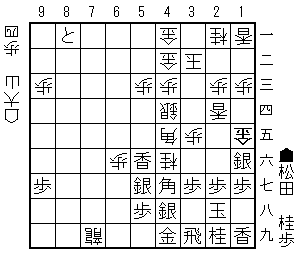

第2問

攻めを続けます。

A 32歩成 B 42成桂 C 54成桂

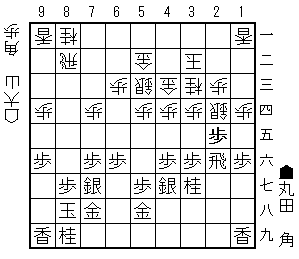

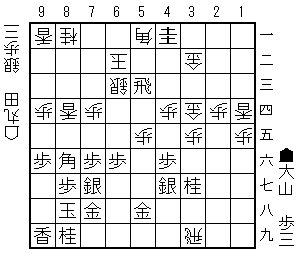

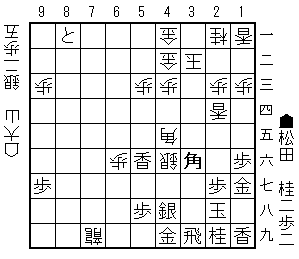

第3問

56角を取られる前に攻めます。

A 23歩成 B 32歩成 C 53桂成

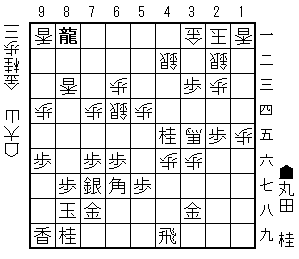

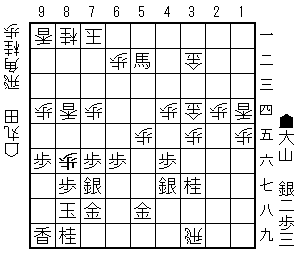

第4問

ここからは即詰みです。17手。

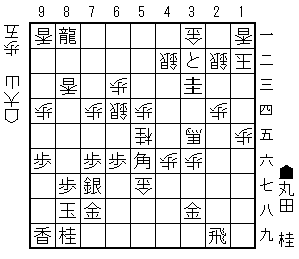

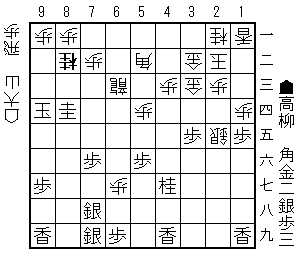

先手番丸田先生の手を考えます。

第1問

自然に攻めていきます。

A 45桂 B 45銀 C 44飛

第2問

攻めを続けます。

A 32歩成 B 42成桂 C 54成桂

第3問

56角を取られる前に攻めます。

A 23歩成 B 32歩成 C 53桂成

第4問

ここからは即詰みです。17手。

今日の棋譜20200425

昭和22年9月、丸田先生と名人候補東西三番勝負と銘打っての対局です。大山先生はここまでの4局を関東の先生と対局しているので、その遠征のついでに丸田先生との三番勝負が企画されたのでしょう。移動が大変な時代ですから、9月5日から16日までにまとめて7番指しています。戦争が終わり、将棋が指せるのが楽しいのでしょうね。

相掛かりです。先手が攻勢の26飛、後手は受け身の82飛というのが、次第に定番化してきたところでしょうか。

大山先生の54歩に丸田先生は手損でも角を交換します。54歩を突いてあるから71角のすきができやすいから、ということでしょう。この頃には言われていないでしょうが、「角交換には5筋を突くな」です。

丸田先生は46歩を突く新型です。このほうが角打ちのすきができないわけです。

大山先生は普通に囲うと角を打たれやすいと、32玉型に。

後手玉が堅くないので作戦負けになりやすいのですが。24銀~33桂は頑張った感じの指し方です。

丸田先生は25歩を打ち

自陣角。ねらいは3筋ですが、持ち歩がありません。

端で歩を手に入れて

34歩を打つのですが

歩切れで香桂交換では今ひとつです。その後で45歩を突けば、攻めは続きそうですが、大山先生は17角。29飛には26香でしょうか、馬は作れそうです。

丸田先生は46飛~48金と受けました。4筋攻めだけは保とうとしています。

83香と玉頭にプレッシャーを掛けられては少し指しにくそうです。馬を追って

65桂を打ち、銀を出ます。45の地点に飛角銀桂の利きが集まりました。

大山先生は22銀と引いてから36歩なのですが、36歩のタイミングが遅れたかもしれません。46飛のままならば、55銀と出て飛当たりになるから受けやすかったのかも。

丸田先生は銀をぶつけ

桂を逃げることができました。

左の桂を成り込んで、33歩も利くので指しやすくなりました。

馬を使われても33歩から

32金ではなくて43金でした。32金12玉63成桂でも悪くはなさそうですが、このほうが筋が良いと。

31銀打の受けには、金を交換してから金を打ち

成桂を入ります。銀で取れば32歩成なので、42同飛で

2枚替えの損な取引ですが、王手で飛を打ち込めば

81桂を取れるし、83香の働きが鈍ります。丸田先生がはっきり有利になりました。

大山先生は55桂56角58金。29飛57金74角67桂成と進めばまずまずです。

丸田先生は飛を逃げずに24歩(24同歩23桂同銀53桂成のねらい)、大山先生は受ける駒がないので12玉としますが、56角のラインに入っています。

丸田先生は29飛57金32歩成。32同金は33桂成同銀右23歩成同銀同角成同金21竜で寄りです。

24歩には33桂成で王手。

56金に31竜と切るのが筋の良い手で、31同銀右に22と から

銀を捨てて22金を打てば

即詰みでした。

丸田先生がうまく攻めきった一局です。後手に馬を作られたところは少し悪いのでしょうが、攻め駒をうまく使えました。やはり玉の薄いほうがリスクが大きいものです。

#KIF version=2.0 encoding=Shift_JIS

# ---- Kifu for Windows V7 V7.41 棋譜ファイル ----

開始日時:1947/09/14

手合割:平手

先手:丸田祐三7段

後手:大山7段

手数----指手--

1 2六歩(27)

2 8四歩(83)

3 2五歩(26)

4 8五歩(84)

5 7八金(69)

6 3二金(41)

7 1六歩(17)

8 1四歩(13)

9 2四歩(25)

10 同 歩(23)

11 同 飛(28)

12 2三歩打

13 2六飛(24)

14 3四歩(33)

15 7六歩(77)

16 8六歩(85)

17 同 歩(87)

18 同 飛(82)

19 8七歩打

20 8二飛(86)

21 6九玉(59)

22 6二銀(71)

23 4八銀(39)

24 4一玉(51)

25 5八金(49)

26 5四歩(53)

27 2二角成(88)

28 同 銀(31)

29 8八銀(79)

30 9四歩(93)

31 9六歩(97)

32 5三銀(62)

33 4六歩(47)

34 4四歩(43)

35 4七銀(48)

36 4三金(32)

37 7七銀(88)

38 3二玉(41)

39 7九玉(69)

40 3三銀(22)

41 3六歩(37)

42 2四銀(33)

43 3七桂(29)

44 3三桂(21)

45 8八玉(79)

46 7四歩(73)

47 6六歩(67)

48 5二金(61)

49 2五歩打

50 1三銀(24)

51 6七角打

52 4二金(52)

53 3五歩(36)

54 同 歩(34)

55 1五歩(16)

56 同 歩(14)

57 同 香(19)

58 1四歩打

59 3四歩打

60 1五歩(14)

61 3三歩成(34)

62 同 金(42)

63 4五歩(46)

64 1七角打

65 4六飛(26)

66 2八角成(17)

67 4八金(58)

68 8三香打

69 3八金(48)

70 1八馬(28)

71 6五桂打

72 6四銀(53)

73 5六銀(47)

74 2二銀(13)

75 4九飛(46)

76 3六歩(35)

77 4四歩(45)

78 同 金(33)

79 4五銀(56)

80 4六歩打

81 4四銀(45)

82 同 金(43)

83 4五桂(37)

84 1七馬(18)

85 5三桂成(65)

86 3五馬(17)

87 3三歩打

88 2一玉(32)

89 4三金打

90 3一銀打

91 4四金(43)

92 同 馬(35)

93 4三金打

94 3五馬(44)

95 4二成桂(53)

96 同 飛(82)

97 同 金(43)

98 同 銀(31)

99 4一飛打

100 3一金打

101 8一飛成(41)

102 5五桂打

103 5六角(67)

104 5八金打

105 2四歩(25)

106 1二玉(21)

107 2九飛(49)

108 5七金(58)

109 3二歩成(33)

110 2四歩(23)

111 3三桂成(45)

112 5六金(57)

113 3一龍(81)

114 同 銀(42)

115 2二と(32)

116 同 銀(31)

117 2三銀打

118 同 銀(22)

119 2二金打

120 1三玉(12)

121 2三金(22)

122 1四玉(13)

123 2四金(23)

124 投了

まで123手で先手の勝ち

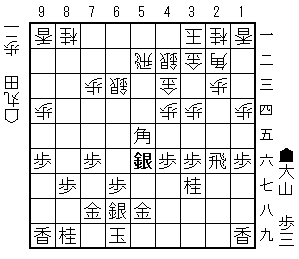

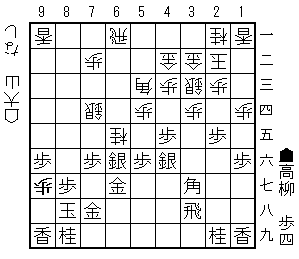

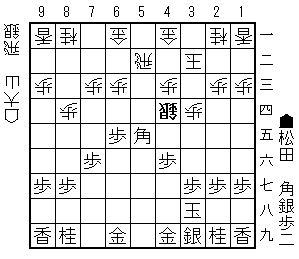

先手番大山先生の手を考えます。

第1問

囲いは後回しにして、攻め始めました。

A 15歩 B 35歩 C 45歩

第2問

攻めの幅を広げます。

A 13香成 B 35歩 C 45歩

第3問

飛を切ったところです。銀を手に入れたので

A 41銀 B 52銀 C 52歩成

第4問

攻めはきれいにつながります。

A 13飛成 B 51成桂 C 52同飛成

今日の棋譜20200424

昭和22年9月、丸田祐三先生と第2期順位戦です。

相掛かりで浮き飛車と引き飛車

5筋を突き合う旧型の相掛かりです。

引き飛車の丸太先生のほうが受け身を取るのが普通です。雁木ではなくて44歩~43金右としました。

45歩の攻めに対応して31玉型というのが目新しいです。45f同歩22角成同玉として受けようと。大山先生は右銀を66に出て

5筋の歩を交換しようとしたところで(55同歩同銀54歩66銀~57銀引~56銀のつもりか)、丸田先生は65歩。

銀ばさみのようですが、55歩は角で取れるので

銀ばさみにはなりません。64銀同角56飛も大したことはないのでしょう。

54銀~55歩で、中央の位を取ります。

飛を8筋に戻ったという構想が思わしくないのかもしれません。53銀~64銀~74歩~73桂としておくものかと。▲77銀は66銀~55銀をねらっっているので65銀で牽制しますが

66歩を突かせて中央の位は安定したものの、(1歩損はともかく)手損が気になります。

大山先生はこのまま矢倉に組むのかと思えば15歩。15同歩13歩同香14歩同香24歩同歩同飛というねらいで、持ち歩が多いのでうまく攻めが続きそうです。

丸田先生は88歩同銀を利かせてから15歩を取りましたが、この13歩を取りにくくて

33銀15香14歩

14香に13桂。これで端は破られないのですが

22角は使えないし、端から玉を遠ざかっておきます。ですが前に指した手が無駄になっているので、形勢は思わしくないです。受けているのに持ち歩が少ないということもあります。

大山先生は12歩同香を入れてから16飛というのが大切なところで、後手から12歩を打たれると攻めにくいのです。

角は45歩から使うのではなく97へ。95歩には64角が利きます。

丸田先生は75歩同角を入れて(64角に73歩を用意)33角

19飛に16歩というのも受けの手筋です。大山先生は一度79玉としてから35歩。ここからは攻めきるつもりでしょう。35同歩は34歩が痛いので

63飛(53角成の筋を受けた)16飛35歩

大山先生は13歩成同香14歩を決行しました。14同香同飛13香で飛が死にますが、(13同飛成同銀25桂は29飛で桂を取られる)24飛と切って攻めるつもりでしょうか。大山先生のことなので、思い直して26飛かもしれませんが。

15歩には34歩が入り(飛角の取り合いは歓迎)

51角に26飛14香。拠点はできたし、どう寄せていくかですが

53歩(同金は65桂43金寄52歩か53歩)に、丸田先生は84香で反撃の手を指せました。

大山先生は角取りを受けずに、33桂から24飛。飛を切って

銀を打ち込めば詰めろです。86香63銀成同銀41飛53玉51飛成では後手がだめですね。

丸田先生は39飛88玉を決めてから34歩を払いました。33玉から粘れたら良いのですが。

63銀不成同銀52歩成。33玉では角を取られるので

52同玉に53飛62玉41桂成。うまく攻めがつながり大山先生が優勢です。

52銀打にも角を取り、51同玉ならば63飛成同銀53角成です。

53銀には71角で

うまく86角を逃げつつ、成桂も使えました。

さて丸田先生の反撃です。まずは86歩の詰めろ。

86同歩87歩同金69飛成、詰めろではないけれど後手玉はまだ詰みません。しかしここで34馬が味の良い受けで、駒を補充するので攻めにもなっています。

79角98玉78飛、厳しく迫るのですが、いつでも78馬が利くので攻めきれるかどうか。

88金打に88角成同金86香で詰めろ。(88同銀の形でも詰めろです。)

78馬同竜同金、34馬が働きました。

69角の詰めろに87銀と受けられて

87同香成同玉で投了でした。79金が詰めろですが、68金右の受けや34角の攻防手があります。

丸田先生は軽い攻めを得意にしていて、攻めや受けの手筋が色々出てきます。44手目の65歩、56手目の65銀、62手目の88歩、68手目の14歩、78手目の75歩、82手目の16歩、126手目の86歩。形勢が思わしくないので実らなかったのですが。

大山先生の方は、丸田先生に歩をもらったということもあり(持ち歩が足らなくなることが多い)、切れずに攻め切れました。最終盤では受ける展開になる方が間違わないです。

#KIF version=2.0 encoding=Shift_JIS

# ---- Kifu for Windows V7 V7.41 棋譜ファイル ----

開始日時:1947/09/11

手合割:平手

先手:大山7段

後手:丸田祐三7段

手数----指手--

1 2六歩(27)

2 8四歩(83)

3 2五歩(26)

4 8五歩(84)

5 7八金(69)

6 3二金(41)

7 1六歩(17)

8 1四歩(13)

9 4八銀(39)

10 6二銀(71)

11 2四歩(25)

12 同 歩(23)

13 同 飛(28)

14 2三歩打

15 2六飛(24)

16 3四歩(33)

17 7六歩(77)

18 8六歩(85)

19 同 歩(87)

20 同 飛(82)

21 8七歩打

22 8二飛(86)

23 6九玉(59)

24 4一玉(51)

25 5八金(49)

26 5二金(61)

27 3六歩(37)

28 5四歩(53)

29 5六歩(57)

30 9四歩(93)

31 9六歩(97)

32 4四歩(43)

33 4六歩(47)

34 4二銀(31)

35 6八銀(79)

36 4三金(52)

37 3七桂(29)

38 6四歩(63)

39 5七銀(48)

40 3一玉(41)

41 6六銀(57)

42 6三銀(62)

43 5五歩(56)

44 6五歩(64)

45 同 銀(66)

46 5五歩(54)

47 同 角(88)

48 5二飛(82)

49 5六銀(65)

50 5四銀(63)

51 8八角(55)

52 5五歩打

53 4七銀(56)

54 8二飛(52)

55 7七銀(68)

56 6五銀(54)

57 7九角(88)

58 7四歩(73)

59 6六歩(67)

60 5四銀(65)

61 1五歩(16)

62 8八歩打

63 同 銀(77)

64 1五歩(14)

65 1三歩打

66 3三銀(42)

67 1五香(19)

68 1四歩打

69 同 香(15)

70 1三桂(21)

71 7七銀(88)

72 4一玉(31)

73 1二歩打

74 同 香(11)

75 1六飛(26)

76 2四銀(33)

77 9七角(79)

78 7五歩(74)

79 同 角(97)

80 3三角(22)

81 1九飛(16)

82 1六歩打

83 7九玉(69)

84 6二飛(82)

85 3五歩(36)

86 6三飛(62)

87 1六飛(19)

88 7四歩打

89 8六角(75)

90 3五歩(34)

91 1三香成(14)

92 同 香(12)

93 1四歩打

94 1五歩打

95 3四歩打

96 5一角(33)

97 2六飛(16)

98 1四香(13)

99 5三歩打

100 8四香打

101 3三桂打

102 4二玉(41)

103 2四飛(26)

104 同 歩(23)

105 5二銀打

106 3九飛打

107 8八玉(79)

108 3四金(43)

109 6三銀(52)

110 同 銀(54)

111 5二歩成(53)

112 同 玉(42)

113 5三飛打

114 6二玉(52)

115 4一桂成(33)

116 5二銀打

117 5一成桂(41)

118 5三銀(52)

119 7一角打

120 同 玉(62)

121 5三角成(86)

122 6二歩打

123 5二成桂(51)

124 同 銀(63)

125 同 馬(53)

126 8六歩打

127 同 歩(87)

128 8七歩打

129 同 金(78)

130 6九飛成(39)

131 3四馬(52)

132 7九角打

133 9八玉(88)

134 7八飛打

135 8八金打

136 同 角成(79)

137 同 金(87)

138 8六香(84)

139 7八馬(34)

140 同 龍(69)

141 同 金(88)

142 6九角打

143 8七銀打

144 同 香成(86)

145 同 玉(98)

146 投了

まで145手で先手の勝ち

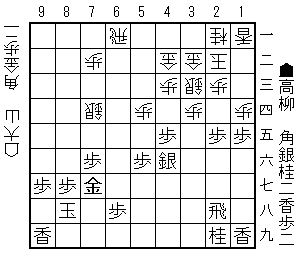

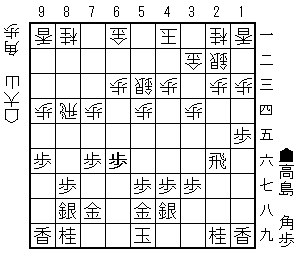

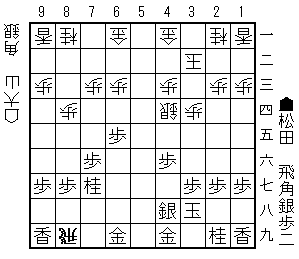

後手番大山先生の手を考えます。

第1問

72歩を打っていなければ66歩ですが。

A 65同銀 B 65同桂 C 95歩

第2問

端を攻められましたが、構わず攻め合いです。

A 77桂左成 B 55歩 C 84角

第3問

選択肢があり悩ましいですが、相矢倉の場合は強気が正解のほうが多いです。

A 95桂 B 49竜 C 25銀

第4問

気持ちの良い手があります。

A 93竜 B 93飛 C 65竜

今日の棋譜20200423

昭和22年9月、高柳敏夫先生と第2期順位戦です。

相矢倉の登場です。初めて指されたのはもっと古いかもしれませんが、戦後になって相掛かり以外の相居飛車も指されるようになってきたのです。

相矢倉の場合は4筋の歩を突くほうが古いタイプです。銀矢倉などを含みに、受け身に立つことが多いです。

大山先生は73銀、急戦矢倉のように指すのが新しい指し方で、升田先生の影響でしょうか。

角を使って7筋の歩を交換します。

76歩を打つのは作戦負けの元になると(後の)初心者向けの定跡書には書いてあります。銀矢倉を指す場合には、76歩を打たずに56銀~65銀、さらには68角~59角~37角~45歩という牽制を考えておくものです。

矢倉崩しの理想形を作られそうですが

26角~56銀と受けておいて、後手が攻め潰すのは容易ではないです。44歩~43金右が間に合わなさそうなので、後手の作戦勝ちというわけではないですね。

大山先生は63銀と自重して、高柳先生は4筋の位を取り

角が向き合って

いつ戦いが起きるかというところですが、大山先生の72歩がおかしな手です。意味は65歩73角成同桂のときに桂にひもがついていて、72角の打ち込みがない、というわけです。ですが歩切れですし、7筋に歩を打てないので攻撃力は下がります。

高柳先生は65歩からの角交換に備えて、47銀~46銀。ちょっと弱気で、矢倉では大切な角の働きが悪くなります。

大山先生は72歩を打っていなければ理想的ですが。

26角に65歩同歩95歩同歩65桂と仕掛けました。(72歩を打っていなければ、66歩同銀65銀同銀66歩同金65桂と攻めて十分です。)

77歩を打てないのですから、端を中心に攻めていきます。

一度73角と引いてから

95角です。高柳先生としては92歩同香96香で駒得になるのですが、怖くて指せずに98歩の我慢でした。92歩同香96香77桂成同桂(同角成同玉96香か)84角92香成66角か、確かに怖いですが、駒得にはなるので私ならば指してしまいそうですが。

大山先生は86筋の歩を交換して53角。これで大駒の働きが違うから、指しやすくなっています。

ところが詰めている端をこじ開けて攻めるのはちょっとマイナスです。

端が破れるわけでもなく

香桂を交換して85桂を打ち、プレッシャーを掛けておきます。高柳先生の68歩は飛の横利きが止まるので打ちたくないのですが、77で精算して69飛成という筋を受けたものです。ですがこれではちょっと苦しいです。

86歩同歩同角に28飛。これは77で精算して金を渡すと47金などがあるのを避けました。

95角に86歩同角87歩。87歩では87香64角86歩で桂を殺せますが、97桂成同香85歩同歩86歩で殺されますね。駒得をねらうと落とし穴があります。

95角に15歩と攻めたのですが、大山先生は84角。66角同金77銀をねらっています。

48角と受けられても66角からの攻めを強攻して

77銀から精算したところでは、桂香と金の交換で少し駒損です。74銀が取り残されているので無理をしているのでしょう。

86歩同歩69角という攻めはうるさそうですが

馬が死んでいますね。36角成ならば捕まらなかったのですが。

予定だったかどうかはわかりませんが、29馬同飛68飛成。駒損で破れかぶれのように見えます。

38竜も47角で受けられて、まるでだめのようですが

この両取りが受けにくいのでした。38角打ち28金、26飛49飛成、などパッとした受けがなくて

高柳先生は35歩~34歩の攻め合いを選びました。

25銀34桂ならばまあまあでしょうか。

しかし大山先生の95桂が厳しく、玉が下がると87歩がうるさいところです。96玉と逃げると84金が詰めろ。ここで85角と受けられたのですが

同銀同歩52角が詰めろ。

86金の受けに38竜として桂を打たせ

27竜としてもう一枚桂を打たせ

銀を逃げると34桂を打たれない、というわけですが、なにか攻める手を優先したいところでした。

51飛には74角打が詰めろ

95金には85金同金同角。好調のようでも攻め駒が減っています。

金を打って飛を捕獲しましたが

61同飛成同角85玉。先手が入玉できるかどうかの勝負です。

この銀取りのときに、怖くても37金(あるいは37銀打)としなかったのが高柳先生の間違いです。金を渡すのは怖いのですが

銀を引いて竜を使われたほうが怖いのです。

敵陣に入りましたが、守備駒が乏しくて

成桂は作りましたが、92歩から

歩の壁を作られてしまいました。

92飛からの詰めろですが、開き直って75金を打って、寄せてみろというところだったでしょう。

94玉には67歩から桂を取られて

82桂を打たれ

ただのところに93竜というのが格好いい手です。取れば詰みで

成桂を払われ、正確には即詰みではなかったのですが、詰まされて終わりです。

この初期の頃の相矢倉は、粗削りでいろいろな構想が見られますし、後に定跡化されて細かいやり取りが増えた時代の矢倉よりも面白いです。

一局を通して大山先生がほぼリードしているのですが、こうして並べてみると怪しいところがあります。経験値の問題もあるでしょうし、現代の私達のほうが知識が多いということもあります。でもやはり大山先生は(この頃は)攻めがうまくなかったのだと思うのです。

#KIF version=2.0 encoding=Shift_JIS

# ---- Kifu for Windows V7 V7.41 棋譜ファイル ----

開始日時:1947/09/09

手合割:平手

先手:高柳敏夫6段

後手:大山7段

手数----指手--

1 7六歩(77)

2 8四歩(83)

3 6八銀(79)

4 3四歩(33)

5 7七銀(68)

6 5四歩(53)

7 2六歩(27)

8 3二銀(31)

9 2五歩(26)

10 3三銀(32)

11 4八銀(39)

12 6二銀(71)

13 4六歩(47)

14 3二金(41)

15 4七銀(48)

16 8五歩(84)

17 3六歩(37)

18 7四歩(73)

19 7八金(69)

20 4一玉(51)

21 6九玉(59)

22 5二金(61)

23 5八金(49)

24 7三銀(62)

25 6六歩(67)

26 3一角(22)

27 7九角(88)

28 7五歩(74)

29 同 歩(76)

30 同 角(31)

31 7六歩打

32 8四角(75)

33 6七金(58)

34 6四歩(63)

35 6八角(79)

36 7四銀(73)

37 5九角(68)

38 6二飛(82)

39 2六角(59)

40 6一飛(62)

41 5六銀(47)

42 3一玉(41)

43 7九玉(69)

44 6三銀(74)

45 4五歩(46)

46 4二金(52)

47 8八玉(79)

48 1四歩(13)

49 1六歩(17)

50 9四歩(93)

51 9六歩(97)

52 7三角(84)

53 3七角(26)

54 7四銀(63)

55 6八飛(28)

56 7二歩打

57 4七銀(56)

58 2二玉(31)

59 4六銀(47)

60 8四角(73)

61 3五歩(36)

62 同 歩(34)

63 同 銀(46)

64 3四歩打

65 4六銀(35)

66 7三桂(81)

67 2六角(37)

68 6五歩(64)

69 同 歩(66)

70 9五歩(94)

71 同 歩(96)

72 6五桂(73)

73 6六銀(77)

74 9六歩打

75 3八飛(68)

76 7三角(84)

77 3七角(26)

78 9五角(73)

79 9八歩打

80 8六歩(85)

81 同 歩(87)

82 同 角(95)

83 8七歩打

84 5三角(86)

85 5六歩(57)

86 9七歩成(96)

87 同 歩(98)

88 9六歩打

89 同 歩(97)

90 9七歩打

91 同 桂(89)

92 9六香(91)

93 9八歩打

94 9七香成(96)

95 同 歩(98)

96 8五桂打

97 6八歩打

98 8六歩打

99 同 歩(87)

100 同 角(53)

101 2八飛(38)

102 9五角(86)

103 8六歩打

104 同 角(95)

105 8七歩打

106 9五角(86)

107 1五歩(16)

108 8四角(95)

109 4八角(37)

110 6六角(84)

111 同 角(48)

112 7七銀打

113 同 角(66)

114 同 桂成(65)

115 同 金(78)

116 同 桂成(85)

117 同 金(67)

118 8六歩打

119 同 歩(87)

120 6九角打

121 7八銀打

122 4七角成(69)

123 4九香打

124 2九馬(47)

125 同 飛(28)

126 6八飛成(61)

127 6九歩打

128 8七歩打

129 同 玉(88)

130 3八龍(68)

131 4七角打

132 2九龍(38)

133 同 角(47)

134 3九飛打

135 3五歩打

136 2九飛成(39)

137 3四歩(35)

138 同 銀(33)

139 3三歩打

140 同 金(42)

141 3五歩打

142 9五桂打

143 9六玉(87)

144 8四金打

145 8五角打

146 同 銀(74)

147 同 歩(86)

148 5二角打

149 8六金(77)

150 3八龍(29)

151 6八桂打

152 2七龍(38)

153 4七桂打

154 2五銀(34)

155 5一飛打

156 7四角打

157 9五金(86)

158 8五金(84)

159 同 金(95)

160 同 角(74)

161 8六玉(96)

162 6一金打

163 同 飛成(51)

164 同 角(52)

165 8五玉(86)

166 5二角(61)

167 9四玉(85)

168 3六龍(27)

169 5七銀(46)

170 4五龍(36)

171 7五桂打

172 6五龍(45)

173 9三玉(94)

174 6一龍(65)

175 8三桂成(75)

176 9二歩打

177 同 成桂(83)

178 9一歩打

179 8二成桂(92)

180 8一歩打

181 8三成桂(82)

182 6三龍(61)

183 9四玉(93)

184 6七歩打

185 8四成桂(83)

186 6八歩成(67)

187 同 銀(57)

188 6七歩打

189 7九銀(68)

190 8二桂打

191 9五玉(94)

192 9三龍(63)

193 8六玉(95)

194 8四龍(93)

195 7七玉(86)

196 6五桂打

197 6六玉(77)

198 7四桂(82)

199 投了

まで198手で後手の勝ち

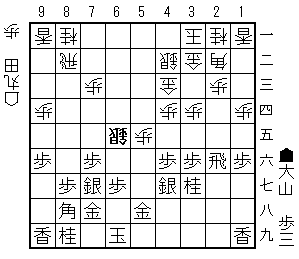

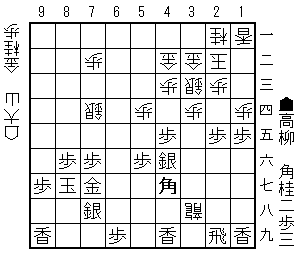

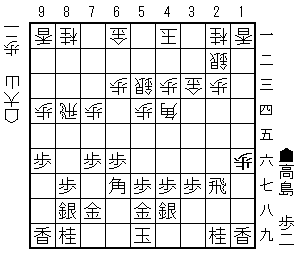

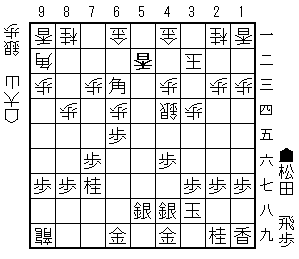

後手番大山先生の手を考えます。

第1問

こんなところに隙きがありました。

A 44角 B 75歩 C 14歩

第2問

いろいろな攻め方がありますが、67玉をとがめる指し方です。

A 79と B 75歩 C 34銀

今日の棋譜20200422

昭和22年9月、高島一岐代先生と第2期順位戦です。

相掛かりで両者浮き飛車です。飛を浮いている方が攻撃的で、戦後になって感覚が変わってきているところです。

高島先生は端の位を取りました。

位を取ったので、手損でも角を交換してのんびり指そうというのは一理あります。

駒組みの途中ですが、大山先生が動きました。14同歩は18歩同香45角が両取りです。高島先生としては、端は突き捨てたものと思って、もう少し駒組みを進めたほうが無難でした。

67角の筋違い角を打ちました。後手の45角を防いでいるので、大山先生は34歩を守らずに15歩を取ります。

34角に34金は頑張った受け方です。

34歩を打つのではなくて、自陣角を打ちました。高島先生は飛を横に逃げると使いにくいので

27飛に16歩。18歩と謝るわけにはいかないので

24歩(24同歩には12歩)に34歩。ここからどう指すかは難しいのですが

23歩成同金に同飛成は指しすぎです。先手は居玉なので

攻めは続くのですが(12同香34角は12角成と23歩成がある)

27飛~29飛成が王手になります。

角を出られると88角成同金79銀の筋も見えるから

59金と受けたら33桂、桂に逃げられてしまいました。

34角に52玉、逃げられてみると駒損なので有効な攻めが少ないです。

角を追ってから46香を打ちますが、まだしも23金31歩を入れてからでした。

24歩を払われ、12角成では46香の働きも悪いです。

88歩を手抜いて と金を使うのですが

89桂を取られるのも痛いです。

大山先生の寄せは64桂から。73角の利きを止めるのでおかしな感じですが

と金を活用できました。

取られるかもしれなかった左桂も使えました。65桂~57桂左成などがあるので

高島先生は66金を打って守りますが、飛を成られて差が開くばかりです。

その66金は遊んでいた角の目標にされてしまいました。

45桂を取ったというのは良い手ではないのですが、まあ他に手もないから仕方ないか。

45同銀とされて、65歩には56桂同金同銀同玉55香という攻め筋もできてしまいました。75歩は突きたくはないけれど、突かないで65歩も56桂でだめです。

75同歩に65歩を打ったら76歩。光明は見えてきません。

桂銀を取り合い、76桂から

85桂で93角を殺しましたが、角を切られて

31と を払われて困っています。後手から65香があるので

馬をかわして64馬をねらいますが

銀桂を打って受けられました。

74角には73歩で催促されます。

54歩同銀53歩は入りましたが

馬で64歩を取ったら、堂々と74角を取られました。82竜と54銀、どちらを取ってもまだ悪いです。

54銀の方を取っても桂を跳ねられて王手。

上を押さえられて

歩の裏に香を打たれ

47玉に36歩は、36同歩に25銀から攻められます。

52歩成も同竜で、かえって危なくなりました。一度は56歩と受け

56同香に53歩同竜74馬は王手桂取り。

この54歩は余計で、単に75馬の方が良いですが、大勢に影響はありません。

金を取られてここまで。

ワンサイドゲームでうまくいかなかったけれども、高島先生の攻め筋を探す努力が見られました。140手もかかりましたし。棋戦も少ないので、順位戦は負けられないというのはこの当時からでしょうね。

#KIF version=2.0 encoding=Shift_JIS

# ---- Kifu for Windows V7 V7.41 棋譜ファイル ----

開始日時:1947/09/07

手合割:平手

先手:高島一岐代7段

後手:大山7段

手数----指手--

1 2六歩(27)

2 8四歩(83)

3 2五歩(26)

4 8五歩(84)

5 7八金(69)

6 3二金(41)

7 2四歩(25)

8 同 歩(23)

9 同 飛(28)

10 2三歩打

11 2六飛(24)

12 6二銀(71)

13 4八銀(39)

14 3四歩(33)

15 7六歩(77)

16 9四歩(93)

17 9六歩(97)

18 8六歩(85)

19 同 歩(87)

20 同 飛(82)

21 8七歩打

22 8四飛(86)

23 1六歩(17)

24 7四歩(73)

25 5八金(49)

26 4一玉(51)

27 1五歩(16)

28 5四歩(53)

29 2二角成(88)

30 同 銀(31)

31 8八銀(79)

32 5三銀(62)

33 6六歩(67)

34 1四歩(13)

35 6七角打

36 1五歩(14)

37 3四角(67)

38 3三金(32)

39 6七角(34)

40 4四角打

41 2七飛(26)

42 1六歩(15)

43 2四歩打

44 3四歩打

45 2三歩成(24)

46 同 金(33)

47 同 飛成(27)

48 同 銀(22)

49 2四歩打

50 3二銀(23)

51 1二歩打

52 2七飛打

53 1一歩成(12)

54 2九飛成(27)

55 6八玉(59)

56 6六角(44)

57 5九金(58)

58 3三桂(21)

59 3四角(67)

60 5二玉(41)

61 7七銀(88)

62 5五角(66)

63 5六歩(57)

64 7三角(55)

65 4六香打

66 2四龍(29)

67 1二角成(34)

68 8八歩打

69 2一と(11)

70 2三銀(32)

71 2二馬(12)

72 8九歩成(88)

73 3一と(21)

74 6四桂打

75 6七玉(68)

76 7九と(89)

77 同 金(78)

78 2一歩打

79 2五歩打

80 3四龍(24)

81 2一馬(22)

82 4五桂(33)

83 6六金打

84 8七飛成(84)

85 8八金(79)

86 8二龍(87)

87 8六歩打

88 8四角(73)

89 2二馬(21)

90 4四銀(53)

91 4五香(46)

92 同 銀(44)

93 7五歩(76)

94 同 歩(74)

95 6五歩打

96 7六歩(75)

97 6四歩(65)

98 7七歩成(76)

99 同 金(88)

100 6四歩(63)

101 7六桂打

102 9三角(84)

103 8五桂打

104 6六角(93)

105 同 馬(22)

106 3一龍(34)

107 4六歩(47)

108 3四銀(45)

109 7五馬(66)

110 5三銀打

111 5五歩(56)

112 6三桂打

113 7四角打

114 7三歩打

115 5四歩(55)

116 同 銀(53)

117 5三歩打

118 4一玉(52)

119 6四馬(75)

120 7四歩(73)

121 5四馬(64)

122 7五桂(63)

123 5六玉(67)

124 4四金打

125 6五馬(54)

126 5四香打

127 4七玉(56)

128 3六歩打

129 5二歩成(53)

130 同 龍(82)

131 5六歩打

132 同 香(54)

133 5三歩打

134 同 龍(52)

135 7四馬(65)

136 6三歩打

137 5四歩打

138 同 龍(53)

139 7五馬(74)

140 5九香成(56)

141 投了

まで140手で後手の勝ち

後手番大山先生の手を考えます。

第1問

先まで読まないと指せません。

A 52飛 B 54歩 C 55歩

第2問

銀取りを受けますが、反撃含みです。

A 54銀打 B 55同角 C 52飛

第3問

攻防の手で受けます。

A 82飛 B 92角 C 74角

第4問

攻防の手で寄せを見ます。

A 56桂 B 34桂 C 55桂

今日の棋譜20200421

昭和22年9月、松田辰雄先生と第2期順位戦です。

松田先生の中飛車で中央の歩を交換する形です。

その角を77に引くので、0手で中央の歩を交換することになるのが主張です。△34歩には▲55歩もあるのですが、▲66歩と止めるほうが多いでしょう。

大山先生は中央の位を取るのですが、52飛としてからのほうが無難です。すぐに56歩と合わせられて

1手損ですから。52飛としてあれば、54銀~55歩が間に合います。

銀2枚を繰り出して

55歩を打つのですが、取られて大丈夫でしょうか?

55同銀同銀には同飛と取るのが手筋です。(55同角としても同角同飛22角ならば77角と打ちそうなので同じこと、後手に選択権を与えます。)

大山先生は52飛としてから飛を取り

44銀。66角は67飛があるので

飛を成込めました。これは後手有利です。ということは松田先生は55歩を取ってはいけなかったということになります。

48銀の受けに、大山先生は角を取ってしまいました。46竜か52竜で十分でしたが、まだ若かったかな。

飛を打ち込めば両取りですから悪くはないです。

58銀99飛成のときに、64歩同歩63角と打ち込んだのが松田先生の失敗です。自然に82飛72銀83角71金82飛成同金同角成として2枚替えにするほうが優りました。大山先生の92角が攻防で

65歩に52香も攻防の手です。

82飛に62銀も攻防ですが、81角成のときには58香成、とするよりも57歩のほうが厳しいようです。

松田先生は81角成では悪いと見て36角成。58香成を馬で取ろうというわけです。大山先生は悠々と65歩を取り(58香成としてしまいたいですが)

伸ばしておきます。松田先生は駒損ですが

飛と角を交換して83角が両取り

駒損はほぼ消えたのですが、馬が2枚あるけれど歩切れですし、取った香を78に打つだけでは良くなりません。

大山先生は先手の歩切れをついて35歩から54香で

銀を取って駒得と優位を保ちます。こういう長い展開は、駒得=有利です。松田先生は馬2枚で粘っているのですが

攻防ではあるとはいえ、駒得を望めない香打ちでは、逆転は遠いです。

細かい攻防のあと、大山先生が74銀を打ったのは63馬を嫌ったものですが、ちょっともったいないところです。

松田先生は馬を96に逃げてから75歩

桂をさばき

銀を取って、少し盛り返しました。

74歩にも47馬で、75香は助かります。

しかし68歩の と金作りがあっては、まだ逆転できません。

82歩も手筋ではありますが、取ってもらえないので

69歩成を精算して、駒損が広がりました。

大山先生は角を合わせて馬を消し、小さくてもポイントを稼ぎます。

あとはどうやって寄せるかなのですが、34桂から。

松田先生の25角がちょっと変な手で

46桂に47角とするならば、最初から47に打つほうが良さそうなのですが。大山先生は47角が銀取りなのにも構わず45角。これは寄せがあると見たのでしょうか。(私には駒柱を作りたかったようにしか思えませんが。)

65角に67角成が金取りで

先手で75香も取れるのですから、悪くはないです。でも寄りがあると勘違いしていたのではないかと思います。

角桂を総交換して、ほぼ駒の損得がなくなりました。形勢は互角に近づいたのですが、

45角は攻防の手、やはり大山先生はリードを保っています。松田先生は56香が負担なので自陣角で(受けだけなので少し辛い)粘ります。

24香に16銀ですが、18から打つほうが粘れたか。

46桂47角(またも駒柱)79竜には39飛。受けだけの自陣飛車も辛いですが、まだまだ。

66歩(と金攻め)57銀打(桂取り)、という銀を打たせて15金は、大山先生27の地点をねらっての決め手です。

36歩の受けには16金同歩36歩。

銀を出て圧力をかけ

46銀同銀36角で拠点を払われますが

また上から押さえつけていけば寄せになります。

45角を打つのは何度目でしょうか。いつも攻防です。松田先生は単に38角と打つのではなく

飛を切ってから38角を打ちますが

上から押しつぶされて

勢力が負けているのでどうしようもありません。

ここで投了でした。

最善ではなくても有利を保って勝つというのが大山先生らしい将棋です。松田先生もずいぶん粘っているのですが、駒損で粘っても逆転には至らないです。

#KIF version=2.0 encoding=Shift_JIS

# ---- Kifu for Windows V7 V7.41 棋譜ファイル ----

開始日時:1947/09/05

手合割:平手

先手:松田辰雄7段

後手:大山7段

手数----指手--

1 7六歩(77)

2 8四歩(83)

3 5六歩(57)

4 5四歩(53)

5 5八飛(28)

6 6二銀(71)

7 5五歩(56)

8 同 歩(54)

9 同 角(88)

10 4二玉(51)

11 7七角(55)

12 3二玉(42)

13 6八銀(79)

14 3四歩(33)

15 6六歩(67)

16 4二銀(31)

17 6七銀(68)

18 5三銀(62)

19 4八玉(59)

20 5五歩打

21 5六歩打

22 同 歩(55)

23 同 銀(67)

24 4四銀(53)

25 4六歩(47)

26 5三銀(42)

27 6五歩(66)

28 5五歩打

29 同 銀(56)

30 同 銀(44)

31 同 飛(58)

32 5二飛(82)

33 3八玉(48)

34 5五角(22)

35 同 角(77)

36 4四銀(53)

37 7七角(55)

38 5七飛成(52)

39 4八銀(39)

40 7七龍(57)

41 同 桂(89)

42 8九飛打

43 5八銀打

44 9九飛成(89)

45 6四歩(65)

46 同 歩(63)

47 6三角打

48 9二角打

49 6五歩打

50 5二香打

51 8二飛打

52 6二銀打

53 3六角成(63)

54 6五歩(64)

55 5四歩打

56 6六歩(65)

57 9二飛成(82)

58 同 香(91)

59 8三角打

60 5一金(61)

61 9二角成(83)

62 8八龍(99)

63 7八香打

64 3五歩(34)

65 2五馬(36)

66 5四香(52)

67 6五馬(92)

68 6三銀(62)

69 6六馬(65)

70 5八香成(54)

71 同 馬(25)

72 6四銀(63)

73 5四歩打

74 5二歩打

75 5七香打

76 4二金(51)

77 8四馬(66)

78 8七龍(88)

79 8五馬(84)

80 6六歩打

81 6八歩打

82 7四銀打

83 9六馬(85)

84 8九龍(87)

85 7五歩(76)

86 9九飛打

87 5九金(69)

88 7五銀(74)

89 6五桂(77)

90 同 銀(64)

91 7五香(78)

92 7四歩(73)

93 4七馬(58)

94 7六銀(65)

95 7四馬(96)

96 6七歩成(66)

97 同 歩(68)

98 6八歩打

99 5三歩成(54)

100 同 歩(52)

101 8二歩打

102 6九歩成(68)

103 同 金(59)

104 同 龍(89)

105 同 馬(47)

106 同 飛成(99)

107 5九歩打

108 6五角打

109 同 馬(74)

110 同 銀(76)

111 8一歩成(82)

112 3四桂打

113 2八玉(38)

114 7八龍(69)

115 2五角打

116 4六桂(34)

117 4七角(25)

118 4五角打

119 6五角(47)

120 6七角成(45)

121 5八桂打

122 7五龍(78)

123 5六角(65)

124 同 馬(67)

125 同 香(57)

126 5八桂成(46)

127 同 歩(59)

128 4五角打

129 3八角打

130 2四香打

131 1六銀打

132 4六桂打

133 4七角(38)

134 7九龍(75)

135 3九飛打

136 6六歩打

137 5七銀打

138 1五金打

139 3六歩(37)

140 1六金(15)

141 同 歩(17)

142 3六歩(35)

143 1七金打

144 3五銀(44)

145 4六銀(57)

146 同 銀(35)

147 3六角(47)

148 同 角(45)

149 同 飛(39)

150 3五銀打

151 3九飛(36)

152 4五角打

153 3五飛(39)

154 同 銀(46)

155 3八角打

156 3六銀打

157 3九桂打

158 3七歩打

159 同 桂(29)

160 同 銀成(36)

161 同 銀(48)

162 3六歩打

163 4八銀(37)

164 2五桂打

165 2九桂打

166 8九飛打

167 投了

まで166手で後手の勝ち