「親鸞」 1173-1262年 貧しい貴族の子

9歳で「慈円」出家・20年間比叡山で修行し、山を下りて「法然」の門に入る。法然、弾圧で、土佐へ流され、親鸞は、越後へ流された。

親鸞越後で結婚、以降布教、赦免され関東で布教後、寺でなく道場にて在家として、「教行信証・歎異抄」を残す。

遺骨を納めた堂が、後の「本願寺」。

鎌倉時代前半から中期にかけての日本の僧で、「浄土真宗」宗祖。法然は、浄土教の僧。

親鸞は、法然を師と仰いでからの生涯に渡り、「法然によって明らかにされた浄土往生を説く真実の教え」を継承し、さらに高めて行く事に力を注いだ。自らが開宗する意志は無かったと考えられる。

独自の寺院を持つ事はせず、各地に簡素な念仏道場を設けて教化する形をとる。

親鸞の念仏集団の隆盛が、仏教教団や浄土宗他派からの攻撃を受けるなどする中での要出典と云う。

宗派としての教義の相違が明確となり、親鸞の没後に宗旨として確立される事になる。これが、「浄土真宗の立教開宗」・「顕浄土真実教行証文類・教行信証」が完成。-寛元5年の1247年、とされるが、定められたのは親鸞の没後である。

「稲田の草庵跡」- 西念寺本堂・1214年、(流罪を赦免より3年後)、東国(関東)での布教活動のため、家族や性信などの門弟と共に越後を出発し、信濃国の善光寺から上野国佐貫庄を経て、常陸国に向かう。寺伝などの文献によると滞在した時期・期間に諸説あるが、建保2年に「小島の草庵」(茨城県下妻市小島)を結び、1216年「大山の草庵」(茨城県城里町)を結んだと伝えられる。

笠間郡稲田郷の領主である稲田頼重に招かれ、同所の吹雪谷という地に「稲田の草庵」を結び、この地を拠点に精力的な布教活動を行う。

親鸞の主著『教行信証』は、「稲田の草庵」において4年の歳月をかけ、1224年、草稿本を撰述したと伝えられる。

東国における布教活動を、これらの草庵を拠点に約20年間行う。

西念寺 (笠間市)(稲田御坊)の寺伝では、妻の恵信尼は、京には同行せずに「稲田の草庵」に残った。1272年、この地で没したとある。

関東布教時代の高弟は、後に「関東二十四輩」と呼ばれ、その24人の高弟たちが、常陸や下野などで開山する。

それらの寺院は、現在43ヶ寺あり「二十四輩寺院」と呼ばれ存続していると云う。

親鸞像

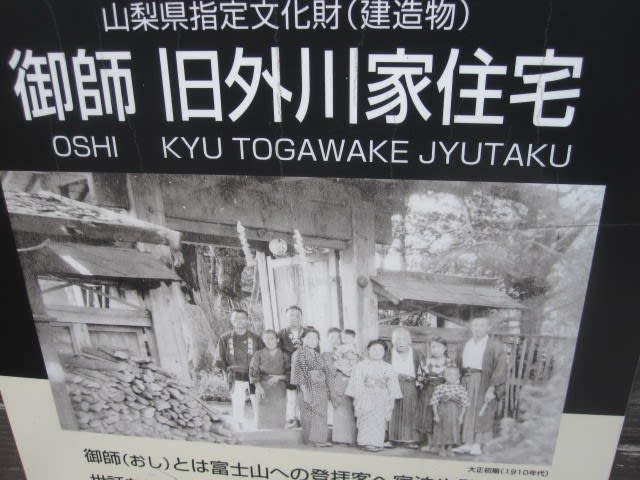

「如来寺」 下吉田新倉 浄土真宗本願寺派、本山ー西本願寺。

本尊 阿弥陀如来(寺宝等ー古本尊、金剛大日如来 他)

本堂・ 経 堂、庫裡、山門、鐘楼、1804年創建

如来寺は、「扶桑風土記」によると、

堂ヶ尾(堂顔)の地にあった観音堂を、709年、救願寺と改号し、菩薩戒を修する道場としたのが始めである。

弘法大師来麓の折、金剛界大日如来を賜り、真言宗として栄えたが、その後荒廃した時期があった。

1228年、時の住職浄円が聖徳太子旧跡巡拝中の親鸞聖人に帰依し、浄土真宗に改めたと云う。

河口湖・浅川地区の外川弥兵衛も帰依し、法名浄心を賜る。1544年万蔵寺と改号、1718年如来寺と改め現在に至る。

「正福寺」 浄土真宗の寺。

正面

本堂

説明板

堂

親鸞布教の像

山門と鐘楼

入山川(宮川)

「新倉山浅間公園・神社」

三つ峠山は、御坂山地東端・山頂は河口湖と西桂町の境にある。南東は都留市の桂川渓流になる。中でも、屏風岩は岩登りで知られている。

三つ峠は、富士山の眺望が特に良い峠で「三つ峠の富士」としても知られている。

山頂は、開運山(1785m)御巣鷹山(1770m)毛無山(1740m)の3峰に分かれ三峰山とも云う。

マップ

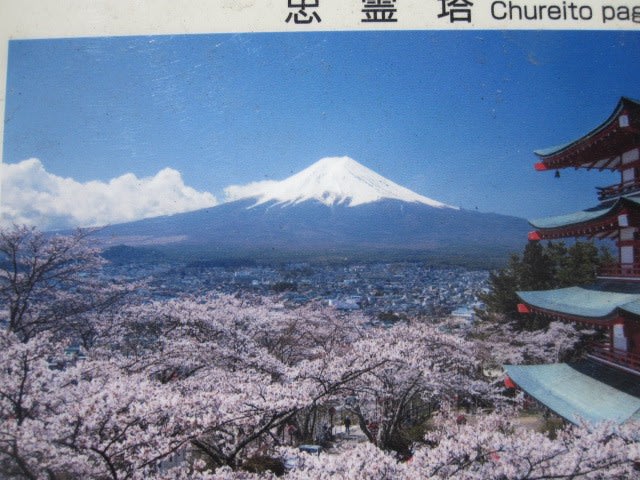

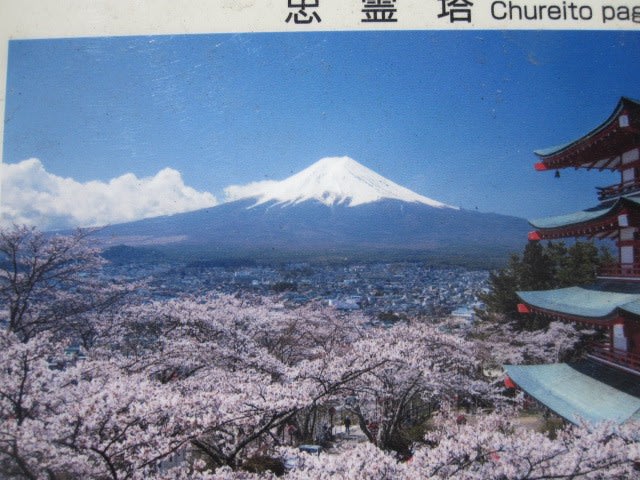

山梨県富士吉田市は富士山麓の標高約650mから850mに位置する富士山北側の玄関口で、間近にそびえる霊峰は町中のどこからも望むことができます。 富士五湖エリアで随一を誇る富士山ビュースポット「新倉山浅間公園(忠霊塔)」は、その壮観な風景で国内外から訪れる人を魅了します。 特に春には、桜、富士山、五重塔という日本のシンボリックな風景を一枚の写真に収めることができるスポットとして訪れる人が絶えない。

富士山と桜

.

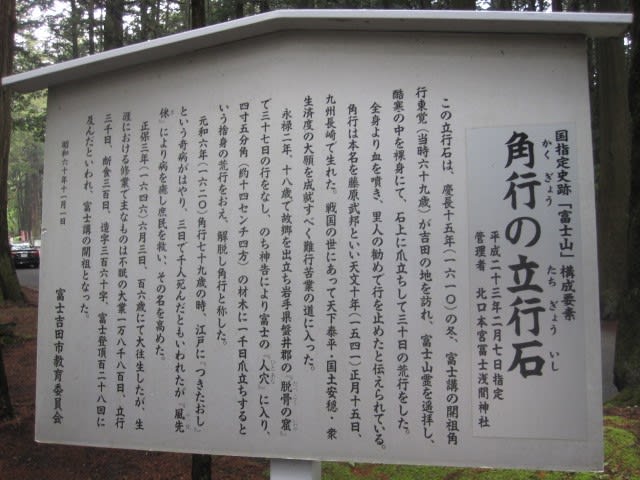

「忠霊塔」-山梨県富士吉田市の新倉山中腹にある戦没者の慰霊塔が。

公園内650本余りのソメイヨシノ・富士山と富士吉田市内が

咲くや姫階段ー388段ある。

「新倉山浅間神社」

境内

社殿

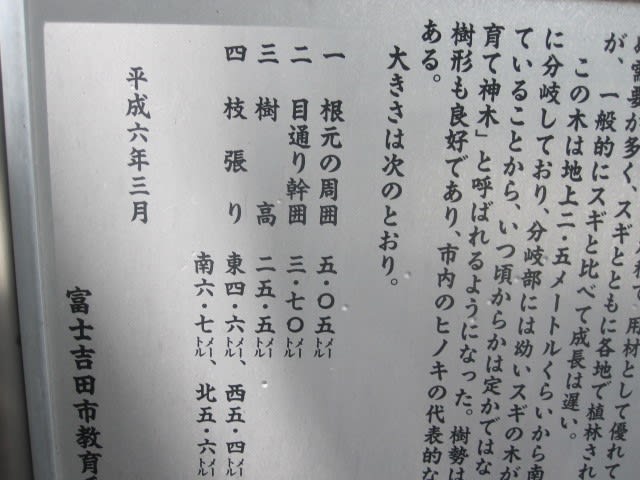

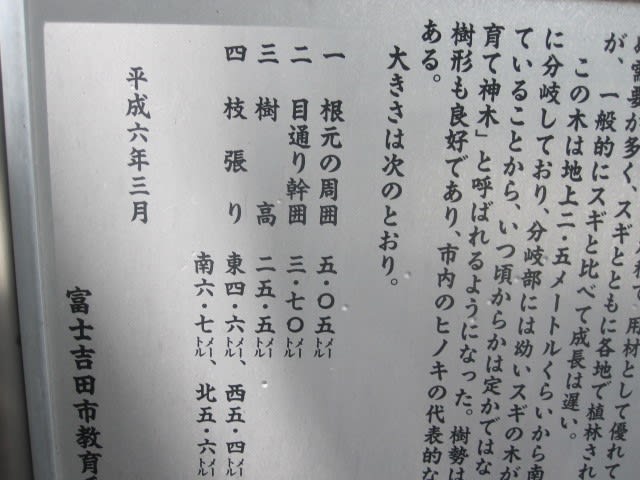

2.5mから分岐している「子育て神木」

「富士急行線 下吉田ー月江寺間」

古くから富士登山の拠点となっていた大月と吉田(現在の富士吉田市富士駅)は、八王子から大月まで延びて来た中央東線(中央本線)を結び、東京からの登山客らを運ぶために敷設された富士馬車鉄道と都留馬車鉄道による馬車鉄道を前身とする。両社は軌間が異なっていたため、途中で乗り換えが必要で、これを解消するため1921年に両社が合併し、大月 - 金鳥居上(後の富士吉田)間の軌間を統一・電化して電気運転を開始した鉄道。

馬車鉄道時代からの併用軌道では所要時間もかかり、急増する旅客をさばききれなくなったため、1926年に設立された富士山麓電気鉄道へ1928年に全線を譲渡し、1929年に新設の鉄道線に切り替えられ、馬車鉄道以来の軌道は廃止された。

これにより2時間かかっていた大月 - 富士吉田間の所要時間は1時間以下にと短縮され、富士山麓は東京からの日帰り観光圏内となった。

都留馬車鉄道は一時籠坂峠に至るまでの路線を有しており、明治から大正期まではそこから東海道本線(今の御殿場線)御殿場駅前までを結んでいた御殿場馬車鉄道と連絡していたこともあったと云う。

単線の富士急

これで富士吉田は終わります。

9歳で「慈円」出家・20年間比叡山で修行し、山を下りて「法然」の門に入る。法然、弾圧で、土佐へ流され、親鸞は、越後へ流された。

親鸞越後で結婚、以降布教、赦免され関東で布教後、寺でなく道場にて在家として、「教行信証・歎異抄」を残す。

遺骨を納めた堂が、後の「本願寺」。

鎌倉時代前半から中期にかけての日本の僧で、「浄土真宗」宗祖。法然は、浄土教の僧。

親鸞は、法然を師と仰いでからの生涯に渡り、「法然によって明らかにされた浄土往生を説く真実の教え」を継承し、さらに高めて行く事に力を注いだ。自らが開宗する意志は無かったと考えられる。

独自の寺院を持つ事はせず、各地に簡素な念仏道場を設けて教化する形をとる。

親鸞の念仏集団の隆盛が、仏教教団や浄土宗他派からの攻撃を受けるなどする中での要出典と云う。

宗派としての教義の相違が明確となり、親鸞の没後に宗旨として確立される事になる。これが、「浄土真宗の立教開宗」・「顕浄土真実教行証文類・教行信証」が完成。-寛元5年の1247年、とされるが、定められたのは親鸞の没後である。

「稲田の草庵跡」- 西念寺本堂・1214年、(流罪を赦免より3年後)、東国(関東)での布教活動のため、家族や性信などの門弟と共に越後を出発し、信濃国の善光寺から上野国佐貫庄を経て、常陸国に向かう。寺伝などの文献によると滞在した時期・期間に諸説あるが、建保2年に「小島の草庵」(茨城県下妻市小島)を結び、1216年「大山の草庵」(茨城県城里町)を結んだと伝えられる。

笠間郡稲田郷の領主である稲田頼重に招かれ、同所の吹雪谷という地に「稲田の草庵」を結び、この地を拠点に精力的な布教活動を行う。

親鸞の主著『教行信証』は、「稲田の草庵」において4年の歳月をかけ、1224年、草稿本を撰述したと伝えられる。

東国における布教活動を、これらの草庵を拠点に約20年間行う。

西念寺 (笠間市)(稲田御坊)の寺伝では、妻の恵信尼は、京には同行せずに「稲田の草庵」に残った。1272年、この地で没したとある。

関東布教時代の高弟は、後に「関東二十四輩」と呼ばれ、その24人の高弟たちが、常陸や下野などで開山する。

それらの寺院は、現在43ヶ寺あり「二十四輩寺院」と呼ばれ存続していると云う。

親鸞像

「如来寺」 下吉田新倉 浄土真宗本願寺派、本山ー西本願寺。

本尊 阿弥陀如来(寺宝等ー古本尊、金剛大日如来 他)

本堂・ 経 堂、庫裡、山門、鐘楼、1804年創建

如来寺は、「扶桑風土記」によると、

堂ヶ尾(堂顔)の地にあった観音堂を、709年、救願寺と改号し、菩薩戒を修する道場としたのが始めである。

弘法大師来麓の折、金剛界大日如来を賜り、真言宗として栄えたが、その後荒廃した時期があった。

1228年、時の住職浄円が聖徳太子旧跡巡拝中の親鸞聖人に帰依し、浄土真宗に改めたと云う。

河口湖・浅川地区の外川弥兵衛も帰依し、法名浄心を賜る。1544年万蔵寺と改号、1718年如来寺と改め現在に至る。

「正福寺」 浄土真宗の寺。

正面

本堂

説明板

堂

親鸞布教の像

山門と鐘楼

入山川(宮川)

「新倉山浅間公園・神社」

三つ峠山は、御坂山地東端・山頂は河口湖と西桂町の境にある。南東は都留市の桂川渓流になる。中でも、屏風岩は岩登りで知られている。

三つ峠は、富士山の眺望が特に良い峠で「三つ峠の富士」としても知られている。

山頂は、開運山(1785m)御巣鷹山(1770m)毛無山(1740m)の3峰に分かれ三峰山とも云う。

マップ

山梨県富士吉田市は富士山麓の標高約650mから850mに位置する富士山北側の玄関口で、間近にそびえる霊峰は町中のどこからも望むことができます。 富士五湖エリアで随一を誇る富士山ビュースポット「新倉山浅間公園(忠霊塔)」は、その壮観な風景で国内外から訪れる人を魅了します。 特に春には、桜、富士山、五重塔という日本のシンボリックな風景を一枚の写真に収めることができるスポットとして訪れる人が絶えない。

富士山と桜

.

「忠霊塔」-山梨県富士吉田市の新倉山中腹にある戦没者の慰霊塔が。

公園内650本余りのソメイヨシノ・富士山と富士吉田市内が

咲くや姫階段ー388段ある。

「新倉山浅間神社」

境内

社殿

2.5mから分岐している「子育て神木」

「富士急行線 下吉田ー月江寺間」

古くから富士登山の拠点となっていた大月と吉田(現在の富士吉田市富士駅)は、八王子から大月まで延びて来た中央東線(中央本線)を結び、東京からの登山客らを運ぶために敷設された富士馬車鉄道と都留馬車鉄道による馬車鉄道を前身とする。両社は軌間が異なっていたため、途中で乗り換えが必要で、これを解消するため1921年に両社が合併し、大月 - 金鳥居上(後の富士吉田)間の軌間を統一・電化して電気運転を開始した鉄道。

馬車鉄道時代からの併用軌道では所要時間もかかり、急増する旅客をさばききれなくなったため、1926年に設立された富士山麓電気鉄道へ1928年に全線を譲渡し、1929年に新設の鉄道線に切り替えられ、馬車鉄道以来の軌道は廃止された。

これにより2時間かかっていた大月 - 富士吉田間の所要時間は1時間以下にと短縮され、富士山麓は東京からの日帰り観光圏内となった。

都留馬車鉄道は一時籠坂峠に至るまでの路線を有しており、明治から大正期まではそこから東海道本線(今の御殿場線)御殿場駅前までを結んでいた御殿場馬車鉄道と連絡していたこともあったと云う。

単線の富士急

これで富士吉田は終わります。