忍野八海ー「二番霊場 お釜池」

昔、この池の畔にあった家に年老いた父親と2人の美しい娘が住んでいた。父親は百姓をし、娘達は裁縫や洗濯など家事していた。ある日、妹娘が池で洗濯をしていた。突然大蟇が一匹現れて、強引に水中へ引き込んでしまった。それを知った姉娘は泣き叫んで近所の人たちの助けを求める一方、畑仕事をしていた父親を呼んで、妹娘の救出を試みたがいくら探してもその遺体は浮いてこなかった。それ以来、父親と姉娘は命ある限り、お釜池のほとりにある家にとどまり娘の冥福を祈り続けたという。

「三番霊場 底抜池」

底抜池は、食器などを洗っているうちに誤って手を滑らすと底に沈み行方不明となり、いくら探しても見つからないと言われており落とした物は池の底の穴を通って暫くしてお釜池に浮かび上がってくるといわれている。以来、何度かあったため、村人はこの池で物を洗うことを神様が嫌っているのだと理解し畏敬の念を持つようになったと伝えられている。

「四番霊場 銚子池」

昔、ある家の花嫁が祝言の席で近所衆にお酌をして回っていた。が、つい屁(おなら)をしてしまった(別の説では、お酌をしていた時、新しい帯がキュッとずれて、屁のような音がした。また床板が軋んで鳴ったという説もある)。うぶな花嫁はこれを深く恥じらい、いたたまれず、その場を抜け出し、晴れ着姿で銚子を持ったまま、この池に身を投げた。池には銚子と草履が浮かんでいた。後花嫁のこの悲しい伝説が基となり、今日では縁結びの池として語り継がれている。

忍野村ー山梨県南都留郡

1875年の明治8年、忍草村と内野村が合併し、両方の村名の一字をとって「忍野村」となった。

現在は、先端技術工業誘致し村の経済は大きく変化したと云う。

忍草には、陸上自衛隊北富士演習場がある。街では「富士吉田(県で2番目の市)が近い」

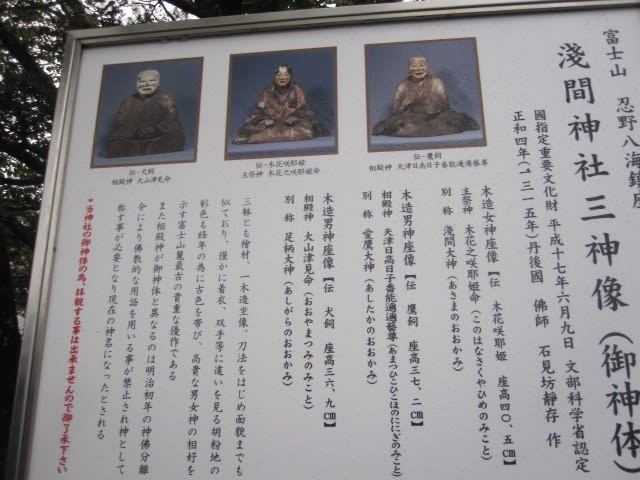

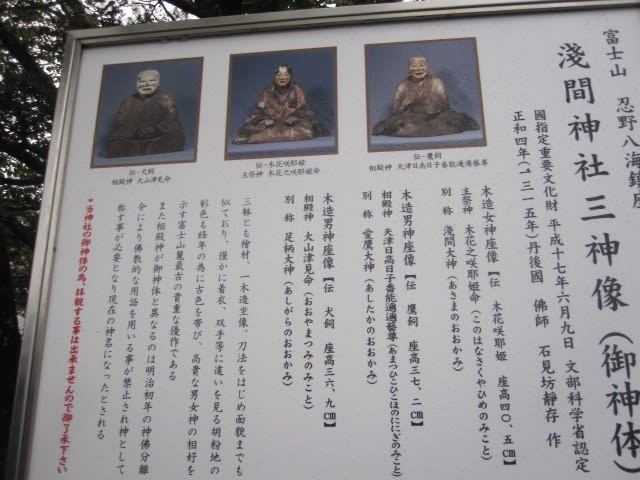

忍野八海 浅間神社

新名庄川

浅間神社 鳥居

本殿

8つの池の水奉納

神輿

境内

東園寺

「高座・杓子山」

鳥居地峠ー1304m高座山ー1597m杓子山ー1632m鹿留山ー1223m立ノ塚峠ルート(約6時間)

「二十曲峠・石割・大平山」

1151m二十曲峠ー1412m石割山ー1292m平尾山ー大平山ー長池山ー内野ルート(約6時間)

「五番霊場 湧池」

昔、富士山が噴火した時、焼け付くような熱風のためのどの渇きや、野火、家屋の家事を消すために村人が水を求めて叫ぶ声が天地に遠く轟いていた。その時、天から大変美しい声で、「私を信仰し永久に敬うならば、みんなに水を与えよう。」といわれた。この声の主は、木花開耶姫命で、その後まもなく地面の間から水が湧き出し、池となった。

「六番霊場 濁池」

もとは澄んだ水を蓄え、飲料水となっていたが、ある日、乞食のような身なりの行者が来て、池の持ち主の家の軒先に立って、一杯の水を求めた。その家の老婆が無愛想に断ったので、この池は急に濁ってしまった。またこの濁り水を器にくみ取れば澄んだ水に変わるといわれている。

「七番霊場 鏡池」

この池の水は、全ての事の善悪を見分ける霊力があるといわれ、村内に何か、もめ事が起きて収拾がつかない時はもめている方が池の水を浴びて、身を清めて祈願した。

池は濁っているが、水面が静かな時は霊峰富士の姿がはっきりと逆さに映るので鏡池という名がつけられた。コノシロ池の名は、富士山の山頂付近のコノシロ池からこの池に湧水が流れてくるからとする俗説がある。

「八番霊場ー 菖蒲池の民話」

昔この池の近く暮らす仲の良い若夫婦が住んでいた。不幸にも夫が労咳(肺病)にかかり、妻はできるだけの力を尽くし世話をして看病したが、夫の病が重くなるばかりだった。ついに妻は神仏にすがり、毎日、この池の水を浴びて身を清め一心不乱に祈願すると37日目に「池の菖蒲を持って夫の身に巻けば、病魔は必ず退散する。」という神のお告げがあった。

妻はお告げの通りに実行すると重病だった夫も日増しに熱が下がり、食べ物ものどを通るようになり1か月たたない内に全快したという。

銚子池が「縁結びの池」とするならばお釜池は「家族の絆を深める池」、菖蒲池は「夫婦愛を育む池」と言えるだろう。それぞれを巡り一心に八大龍王に祈るならばご利益があるかもしれない。

菖蒲池の名は、以前池の畔に菖蒲が、自生していたからである。今は黄色い花を付けるキショウブが自生している。

(忍野八海を中心とした富士山信仰と巡礼)