山梨県の山中湖発し忍野八海の湧水を集め、桂川・馬入川・・神奈川県山間部の相模湖(相模ダム)・城山ダム(津久井湖)・がつくられ道志・

串川から厚木中津川・小鮎川・寒川目久尻川・茅ヶ崎小出川、、と合流が「相模川」県最長の河川である。

水上交通路と農業用水と利用されてきた。(浄水場は寒川町)

神奈川県北西部、相模川の中流に、「相模湖・相模ダム」の人造湖がある。

中央高速では、八王子ー高尾ー相模湖でここは神奈川県、この先が、山梨の上野原ー大月へ。

相模湖ICを出ると、1940年の昭和15年に着工し47年完成した、我が国の総合開発事業の先駆となった「相模ダム」に。

中央高速相模湖IC

堤高ー58.4m、ダム頂長さー196m、有効貯水量ー4820万m3.湖水の総貯水量ー6320万m3・面積3.3km2・湖面の高さ167m。

JR中央本線相模湖駅

県北部の相模原は、甲州街道の宿場町として発展、中央に相模湖がある。県立公園・漕艇場(東京オリンピック・カヌー競技場)・ハイキング

ボート・釣り、、観光の中心地でもある。

相模湖畔

近くの史跡に「寸沢嵐石器遺跡」がある。

神奈川県相模原市は、相模川左岸。昭和48年座間町と分離した。江戸時代は、新田開発が盛んであったと云う。今でも広大な山林原野・桑畑が分布

大戦後は、米軍に接収され、基地の町に、現在は、人口急増地域で宅地化が進んでいる。

相模原台地ー東西約8km・南北40km・高さ160m~50mを云う、北から城山・相模原・大和・座間・綾瀬・海老名・藤沢・茅ヶ崎に及ぶ台地

崖で区別されている。海老名~橋本(沖積平野・相模平野)から段丘崖を通って相模原面へ登って行く地形から、地下水面が深いので開発が

遅れたと云われている。

相模ダム・津久井ダムの完成で宅地化と人口増加最高地域となった。

「国道412号」は、陸上区間ー48.6 km・県平塚市高浜台ー厚木市、愛川町 ー終点は、県相模原市緑区吉野(相模湖IC)

接続・国道134号、国道1号、東名高速道路・国道271号小田原厚木道路・国道246号・国道413号・国道20号(八王子市方面、大月市方面・中央自動車道

相模湖大橋

「顕鏡寺ー石老山」

奇岩・怪石・巨木等が。 相模湖の散歩道

「境内の名木」

寺の境内は樹齢数百年の巨木が生い茂っており、荘厳な雰囲気をかもし出し、その中で蛇木杉は津久井の銘木に選ばれた巨木。

巨大な杉の根が2本露出しており、その姿があたかも大蛇が寝そべっているように見えることからこの名が、(県名木100選に選・樹齢400年)

蛇木杉・根元 神奈川名木100選のイチョウもある。

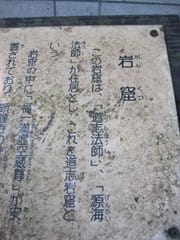

平安時代の851年、「源海法師」によって創建されたという真言宗の古刹。

山号が石老山、寺の縁起によればー「平安のころ、高貴な身分の若君と姫君が恋に落ち、都を捨ててこの地に身を置き子をもうけ、その子が成長し、僧となって源海と号した」とある。

親子が住居にしていたところが境内の一角にある道志岩窟で、岩窟内には福一満虚空蔵尊が安置されており、寺の寺宝。

顕鏡寺山門

顕鏡寺参道入口

鐘楼

顕鏡寺本堂

石老山登山道の巨岩・怪石ー参道入口から顕鏡寺、石老山登山道に至る道筋には見事な天然の創造物である巨岩・怪石があちこちに見られる。

顕鏡寺 仁王岩・ 駒立岩・ 奇岩・怪石が。

顕鏡寺道志岩窟

顕鏡寺からの眺望

顕鏡寺へは相模湖駅から三ヶ木行バスに乗って、石老山入口下車。

赤い欄干の橋を渡って15分ほど歩くと相模湖病院、顕鏡寺への参道の入口に、奇岩怪石が連なるうっそうとした森林の中を登って、約15分

で顕鏡寺に。

石老山ー第三紀地層の礫岩が全山に分布し、巨大な奇岩怪石を見ながら顕鏡寺を経て石老山頂へ。

さらに、尾根づたいに歩いて「大明神展望台」がある。

丹沢や富士山、南アルプス、高尾や相模湖などが一望できる。

次回は、津久井方面へ。