中部地方・北東部の県「新潟」-日本列島の中央部、南北に長く、東の県境「三国山脈」「越後山脈」で東北・関東と区切られる。

県内の人の生活は古く、1万年前以前で、その支流「五十嵐川段丘」に見るこたが出来ると云う。

津南の「神山遺跡」は旧石器時代・上川村の小瀬ヶ沢洞窟・室谷洞窟など、河岸段丘や丘陵端な縄文早期の遺跡が見つかっている。

史跡の長者ヶ原遺跡に、ひすいの生産・馬高三十稲場遺跡に独特の「火焔土器生産等、規模の大きい社会形成の跡もある。

新潟県と云えば、我が国代表的穀倉地帯。米生産量は、全国8.4%を占め第一位、作付面積77%・野菜10%。

地形は、「韓国・北朝鮮・中国・ロシア、ナホトカ・ウラジオストク・ハバロススク・サハリン、、」を向いており、日本海の中央を占めている。

港の多い県である割に、沿岸沖合漁業が主で、漁獲量は少ない、今後の課題であろうが、内水面漁業は、三面川・阿賀野川のサケ・小千谷の錦鯉が有名

県中央の長岡市(藩・河井継之助、山本五十六など)の手前、JR「浦佐駅」を下車し湯沢方面に戻る。(長岡方面は数回取り上げている。)

上越新幹線・上越線「越後湯沢駅」

724年、佐渡島を還流の地に定め、743年に越後国に併合。1207年「親鸞」が越後に流され、1221年順徳上皇佐渡島に、1271年日蓮も佐渡島、1298年

京極為兼佐渡へ、1334年日野資朝・世阿弥、、と流された。1600年佐渡相川金山開発され奉行が置かれる。

1689年松尾芭蕉出雲崎・1800年頃に良寛・1835年鈴木牧之が「北越雪譜」・1893年信越本線高崎―直江津間全通している。

我が国、原油生産量は、全消費量の1%内外で、その90%近くを新潟県で生産し、天然ガス生産全国の65%を占めている。

上越線特急と奥に直江津方面行き

越後国は、阿賀野川以北の「沼垂・岩船」の2郡で頸城・古志・魚沼・蒲原の4郡。712年出羽国が分割、「延喜式」によると三島郡・刈羽、近世計7郡

国府所在地は不明だが、鎌倉時代源頼朝になって知行国として存在している。

南北朝・室町に入ると、足利尊氏の従兄弟「上杉憲顕~定実」9代200年間時代に成る。守護職・上杉氏と職務を継いだ長尾氏が実権を持っていく。

戦国時代、長尾景虎(上杉謙信)が勇名を。

近世になると、外様の諸藩領「長岡・椎谷・高田・糸魚川・新発田・村上・村松・与板・黒川・三日市・三根山」の11藩があった。

越後湯沢駅ホーム内女性の温泉浴像が

「越後三山」

六日町盆地東方「駒ヶ岳・2003m、中ノ岳・2085m、八海山・1778m」の総称で、古くは、魚沼三山。

越後三山只見国定公園を構成。

「越国」

越前・越中・越後に分離、阿賀野川以北を越後国・平野を越後平野(全国第二の広さで、新潟平野・蒲原平野とも云う)暴れ川の信濃川・阿賀野川の二大河川とその支流によって形成、が、河川改修事業により水害の心配がなくなり、用排水事業で、低湿地により美田となった。

駅構内

「田中角栄」 1918-93 ロッキード事件有罪判決・新潟県浦佐、出身の政治家。

1947年・28歳で県三区、衆議院議員初当選、越山会の後援会組織に支えられ、総選挙連続16回当選している。

1972年、佐藤内閣の後を受けて、54歳で総理大臣になり、日・中国交正常化を実現した。

「日本列島改造論構想」を揚げ、地価高騰など狂乱物価を招き、金脈問題追及され1974年内閣総辞職においこまれた。

1976年、首相時代のロッキード社から5億円を受け取ったとして東京地検に逮捕。

1983年、追徴金5億円の実刑判決を受けた。派閥田中派は、拡大。

JR浦佐駅前「田中角栄」像

新潟県大和町「浦佐」元南魚沼郡浦佐村、三國街道の宿場駅で、魚野川の「河港」もあったと云う。国道17号線と浦佐スキー場で知られている。

浦佐の地は、縄文・弥生・古墳時代の遺跡がある。荘園時代は、「藪神の荘」古くから人が住んでいたと云う。

浦佐毘沙門堂を参拝.裏手に「白山神社」

御祭神ー白山比大神・大山咋大神(新潟県は、白山神社が多い)

浦佐白山神社の由来は、昔浦佐は上浦佐と下浦佐にわかれ、上浦佐には山王様といって、山王大権現を祀る坂本神社があり浦佐字上島に鎮座し、

延喜式神明帳に記載された式内神であったと言われ、下浦佐には白山比大神を祀る白山社が浦佐字田平に鎮座。

その後、上下両浦佐の合併により、両神社も一緒になって1760年普光寺境内に社殿を建立したと云う。

一説には、上浦佐の坂本神社が洪水で流され、字田平の出雲様のところに漂着、これを機に坂本神社と白山社を合併したとも言い伝えられている。

昭和6年、浦佐・毘沙門堂が焼失し、平坦地が生じたのを機に社殿を現在地に曳行移転。昭和29年、増築とある。

鳥居の少し手前に常夜燈は、多聞天とあり、毘沙門堂の常夜燈と思われる。

境内には彫刻家の「北川岸次」彫像が(浦佐出身)

白山神社拝殿

「浦佐・西山33番観音めぐり」

西(高)山は、魚沼川左岸の丘陵地、浦佐の町の背後の山。

山頂には、晋光寺の境内にある白山神社の奥の院の石碑が置かれいると云う。

「浦佐城」は浦沢城とも呼ばれ、1421年に「大関氏」によって築城された山城がある。

三国街道と魚野川舟運を監視する重要な拠点であったと云う。

戦国時代には上杉氏の出城としての役割を担って、謙信亡き後の「御館の乱」の際には、景虎援護のために攻め入った北条軍を撃退していると云う。

33観音は半日コース

浦佐・ 薬師橋・ 四番観音手前の沢別れ・ 高山入口(第十六番観音)・ 高山入口(第十六番観音)・ 薬師橋・ 浦佐城址登山口・ 登山口の往路。

1~3番観音の石柱が、ここから山道へ

「浦佐城址」

三国街道や魚野川の舟運を監視する重要な拠点の城であったと云う。

浦佐・毘沙門堂、標高295mの山城、

県下最大級の空堀があると云う。1578年の「御館の乱」では、浦佐城将「清水藤左衛門」が景勝軍に属し、「北条軍」の侵略を食い止めた功績を

景勝は大いに讃えたとある。

高山登山道入口(毘沙門堂裏手)

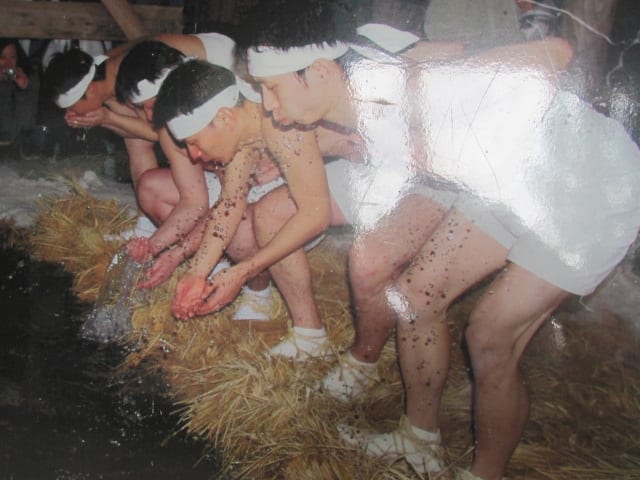

「浦佐・毘沙門堂ー裸押し合い大祭」

年一回正月三日に毘沙門堂の唐戸を開き、ご本尊の暖簾をあげご開帳。

毘沙門天を信仰する人々が各地から集まり、我先に参拝しようともみ合い、押し合う。その暑さと年頭にその年の除災招福を願う心から水行して参前。

これらのことが混じりあって次第に裸になる者が多くなりついには全員裸でご本尊様に額つくようになり、

現在は三月三日に日を改め行なわれ、祭典の準備・警護・進行を「浦佐多聞青年団」が取り仕切る。

満30歳までの若者は当日までの数週間、四足二足を食さず毎日水行をし、身も心も清め指揮に当たると云う。

浦佐毘沙門堂正面

スキー道場、すなわち浦佐。

「上手くなりたかったら、浦佐へ行こう」といわれ、講習には定評があった。

その浦佐スキー場は、営業をやめ、ひとつの時代が終わったと云う。

2011年、新聞報道によれば

「浦佐スキー場、来季の営業休止。南魚沼市浦佐の浦佐スキー場が来季の営業を休止するとあった。

原因は、利用客が減少、また、地元の住民らが出資し合い1958年にオープン。60年にスキー学校を開校し、優れた指導者による普及活動や技術指導に定評があった」。

土砂崩れ等、スキーセンターが崩壊、その影響もあるのだろう。半世紀以上におよぶ歴史にピリオドが打たれたと云う。

「吉祥山-普光寺」

真言宗豊山派の寺院。通称、「浦佐毘沙門堂」と呼ばれる。

毘沙門堂の創建は、807年に坂上田村麻呂が開基したと伝えられ、3月3日に行われる「裸押合大祭裸祭り」が有名で、日本三大奇祭の1つ。

そのとき使う巨大なローソクが回廊や毘沙門堂高覧に並べられている。

山門は日光東照宮の陽明門を模した欅造り、天井に2つの龍図がある双龍図板絵、谷文晁が描いたもの。

山門には大きな草鞋が懸かり、中の金剛力像。山門をくぐり回廊を進むと、その奥に不動明王が祀られ、不動明王下の洗盤池(うがい鉢)。

八海山の大岩をくり抜いて作られたと云う。

祭りに参加する男たちがこの中に入って水垢離をすると云う。

千手院 神橋 神木(200年以上のしだれ桜)

山門前には狛犬が、宝蔵前にも古い狛犬が立っていた。

寺に狛犬があるのは珍しい。白山神社が鎮座していた。

神仏分離で裏手に移され、狛犬はそのままになったと云う。

土蔵造りの多門天宝蔵はおよそ400年前に建立、1932年に毘沙門堂が焼け残った。

越後浦佐千手院、本堂・ 越後浦佐毘沙門堂( 普光寺)

「坂上田村麻呂」 758-811 奥州を平定した将軍征夷大将軍、父、苅田麻呂も朝廷の武官、京都清水寺創建。蝦夷に農耕や養蚕を進めた。

兵部卿・大納言・正三位に上った。身の丈一尺二寸で目は鷹の瞳、笑えば赤ん坊もなついたと云う。東北には、田村麻呂創建の寺・神社が多い。

普光寺は、大悲山千手院という真言宗 豊山派のお寺・奈良の長谷寺が総本山。

「毘沙門天」

中央アジアを経て中国に伝わる過程で武神としての信仰が生まれ、四天王の一尊たる武神・守護神とされるようになり、毘沙門という表記は、

ヴァイシュラヴァナを中国で音写したもの。

「よく聞く所の者」という意味にも解釈し、「多聞天」とも訳されている。

帝釈天の配下として、仏の住む世界を支える須弥山の北方、水精埵の天敬城に住み、或いは古代インドの世界観で地球上にあるとされた4つの大陸のうち北倶盧洲を守護するとされた。

夜叉や羅刹といった鬼神を配下とし、密教においては十二天の一尊で北方を守護(中国)。

我が国では、毘沙門信仰の発祥は平安時代の鞍馬寺である。鞍馬は北陸若狭と山陰丹波を京都と結ぶ交通の要衝でもあり古くから市が栄え、自然と鞍馬寺の毘沙門天の本来の神格である財福の神という面が強まり、また9世紀頃からは正月の追儺において、疫病を祓う役どころがかつての方相氏から毘沙門天と竜天のコンビに変わっていったことから無病息災の神という一面が加わる。平安時代末期にはエビスの本地仏ともされ、日本では毘沙門天は甲冑をつけた姿が主流となるがこの姿はエビス神の古い形態でもあり、このことは市場で祀られたことと関係がある。こうして福の神としての毘沙門天は中世を通じて恵比寿・大黒にならぶ人気を誇るようになる。室町時代末期には日本独自の信仰として七福神の一尊とされ、江戸時代以降は特に勝負事に利益ありとして崇められる。

右手に「仁王門」

仁王門と彫刻

長寿欅 仁王門天井「龍」

「文化財」は、魚沼市指定文化財 山門 - 1820年起工、総ケヤキ造りで、日光東照宮・陽明門を模したという。

釘は1本も使われていない。天井には、谷文晁作の双龍図が描かれている。また、2階部分には極彩色の天女の舞う姿が23枚描かれている。

国の選択無形民俗文化財 「裸押合い祭り」

毎年3月3日に行われる。日本三大奇祭の1つ。不動明王像の前のうがい鉢で水行をして身を清めてから、毘沙門天を参拝すべく「サンヨ、サンヨ」の掛け声とともに毘沙門堂内で押し合う。江戸時代の北越雪譜にもその詳細が記載されていると云う。

回廊 聖徳太子堂

毘沙門堂

寺は、もとは毘沙門天を祀るお堂の別当寺として建てられ,、毘沙門堂は、807年に坂上田村麻呂の開基により創建で、戦国時代には、上杉謙信や上杉景勝が訪れ、彼らの文書が残されていると云う。

江戸時代には、この地の領主の帰依を得て寺領を与えられ、江戸幕府からは朱印状を与えられている。

江戸時代には古義真言宗(醍醐派)に属していたが、明治に入り新義真言宗(豊山派)に転じている。

普光寺境内・別行殿・庚申塚石碑、、、。 鐘楼

「祭り」

不動の滝の氷を割って、水垢離をとり、近郷から裸にふんどしだけをつけた草鞋ばきの男や、浴衣に細帯を締めた女達が続々毘沙門天に。

堂の内外にぎっしり詰めた裸の群れに、大きな者では60キログラムを超える寄進の「大蝋燭」が、数十本柱にくくりつけられ、蝋を降らせる。

「さんよ、さいよう」「ようさい、こうさい」と掛け声を応答しながら激しく押し合い、これを一躍一押と呼ぶ、開帳の仏前には棚が組まれて、押されてその前に近づくと、梁の上に居る若者が引き上げて像を拝ませる。

浦佐の若者達

夜十時、七躍七押目に、数人の手車に乗った年男が、大蝋燭の炎で、群衆をかき分けながら堂に入り、真言蜜法の呪文を唱えて、豊凶を占う簓を揩う。

音頭取りが音頭を取り、それに合わせて、足拍子、お神酒、盃、弓張、金小判、鏡餅、御灰像が撒かれ、群衆が奪い合、、、。

不動の滝で

南魚沼では、一番歴史と伝統のあるお祭り。

不動明王像の前のうがい鉢で水行をして身を清めて、

次回は、六日町方面。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます