「七福神」

福徳をもたらす神として信仰されている7人の神。

民間信仰。インド,中国,日本に伝わる信仰対象を組合せて竹林の七賢などにならって室町時代に「七」に整えられ,福の神としたもの。

えびす (恵比須〈日本〉) ,布袋,福禄寿,寿老人 (中国・印度)。

山武市の七福神は、

成東町に、「光明寺ー寿老人」・「月蔵寺ー大黒天」・「新泉観音堂ー毘沙門天」・松尾町「宝積寺ー福禄寿」工業団地「真光寺ー布袋尊」

木戸川下流「慈広寺ー恵比寿」・「海巌寺ー弁財天」(勝覚寺には、芭蕉句碑・海岸作田南に伊藤左千夫歌碑)

「弘法大師と浪切不動尊」

本尊浪切不動明王は、弘法大師の御自作であり御守本尊。

弘法大師が唐からの帰国途中、船が難破しかかったとき、師の恵果和尚から授かった霊木に大師自ら一刀三礼されて刻まれた「不動明王」に祈念申し上げると、その不動尊は、大火炎を発し、右手に持つ「利剣」で波を切り裂いて船を安全に導いたといわれ、その伝説の浪切不動明王は、全国に多くまつられている。浪切不動明王の元祖はここ高野山ー南院(浪切不動尊)におまつりされている。

「浪切不動尊」は、祈りの中心護摩修業の道場となっていると云う。

「長勝寺・浪切不動院」山号ー成東山

奈良時代に僧「行基」が諸国行脚の際、成東に立ち寄り、この近海に海難の多いことから海難除けの不動明王尊像を刻み、寺を建立したのが始まりと伝わる。

正式名称は長勝寺だが、江戸中期、この不動尊の常夜灯の明かりが荒波を切るように沖合に漂流していた漁船に届き、これを救ったことから「浪切不動尊」とよばれるようになった。

「行基」 668-749 社会事業・高僧。百済系渡来氏族出、大仏建立を助けた。

行基年譜ー僧院34・尼院15・橋6・池・船息・樋・堀川など、僧侶民間布教を、その後、第二の行基は、出なかったよ云う。

山門をくぐると、標高30mの石塚山中腹に懸崖造[けんがいづくり]の朱塗りの本堂が立つ。

所在地は、県山武市成東 ・宗派は、真言宗智山派。

本尊ー不動明王・創建年ー天平3年・札所等ー新上総国三十三観音霊場第三十二番

元は、山武市下横地で、「円頓寺」の末寺。

標高30mの石塚山(石塚の森)の中腹の岩石上に本堂があり、入母屋造瓦葺き、間口三間、奥行四間、欄干・回廊をめぐらした懸崖造り(朱塗り)で、石積みの基壇の上に本堂内陣まで貫通している通し柱2本を含め26本の柱によって支えられている。

天平3年(731年)行基が東国巡錫の折、不動明王の尊像を刻み海難除けを祈願し開基したとされ、その後平安時代の初め弘法大師が関東教化の折、現在の場所に移し建立して民衆救護のため大護摩を催し民福増進の秘法を行ったとされる。

本堂の創建年代について明確な記録は無いが、改修に当たって発見された棟札に元和4年(1618年)と記されていたと伝えられており、現在の本堂の建立時期は少なくとも江戸時代初期にまで遡ると考えられる。その後何度か本堂の改修が行われ、明治以降も明治45年(1912年)と昭和30年(1955年)に改修が行われている。昭和49年(1974年)には基礎石積工事が完成し、懸崖造りの維持保存がされている。

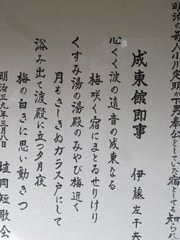

本堂から見た成東町

本堂には、不動明王と「こんがら」「せいたか」の二童子が安置され、古来浪切不動院と呼ばれている。現在は海岸が後退したため海上からは見えないが、遭難しそうになった船が常夜灯の灯りによって救われたという逸話も残されている。

なお本寺の円頓寺は大同4年(809年)に橘諸兄の末孫日和大膳太夫景吉が建立したとされる古刹であるが、一旦廃絶し建治3年(1277年)に再興され、天和年間(1681年-1684年)には荻生徂徠が朱子学の基本書ともいえる「四書大全」を学んだところと言われる。しかし明治維新で再び廃絶し現在は公民館になっている。

県指定に「本堂」 仁王門が

石塚の森は、浪切不動尊の名で有名な不動院の背後の標高約30mの丘の上にある。

境内林として保護されて残ったスダジイの極相林。

九十九里地域の典型的な常緑広葉樹の自然林、この陽も遮るほどの常緑樹の中に奇岩、怪石が。

その昔太平洋の波浪で浸食、絶壁となったものと推定され考古学上貴重な地域、現在は、県東方沖地震により、

かなりの部分が崩壊し昔の面影が薄れたと云う。

「石塚の森」と峰つづきの丘に中世の城「成東城跡」があり、その外堀が灌漑用水に利用されていると云う。

県指定記念物「石塚の森」

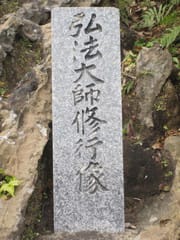

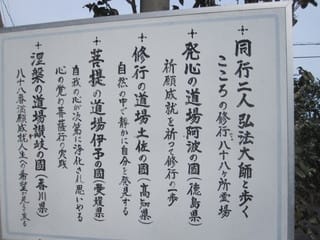

「弘法大師・空海」 774-835 真言宗の開祖

讃岐国生まれ、四国各地を修業出家・入唐、帰国後嵯峨帝と親交、高野山を賜る。四国遍路88ヶ所巡礼。

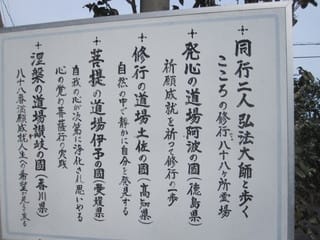

同人二人と書いた帷掟巡礼する。空海から弘法大師の号を。

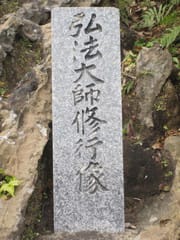

弘法大師硯石

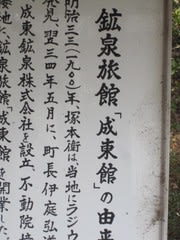

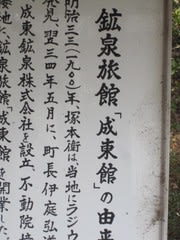

明治33年鉱泉旅館「成東館」その井戸跡

「日蓮宗・法高山ー本行寺」

開基、日合上人。創設は、1429年、本山、平賀本土寺9世日意上人が開山。

隆盛期は、七堂伽藍ありと伝えられ、明治の廃仏毀釈により衰退、現在の堂宇境内は、41世日潮上人・43世日幹上人・45世日道上人(現住職)代

に檀信徒の護持丹誠により90年余の歳月をかけて再建整備された。

本尊は、宗祖日蓮大聖人の示された大曼荼羅を仏像形態にした一塔両尊四士。

守護神として鬼子母大善神・稲荷大明神などがまつられている。

本堂前には、昭和20年8月13日「成東駅で爆死した犠牲者」15名を供養と駅殉難者之墓がある。

本堂裏には樹齢数百年と思われる大槙がある。

鐘楼 本堂 裏手に成東城址と城跡公園が。

「成東城址と公園」

鎌倉時代には、「上総国山辺庄成東郷」と呼ばれ、千葉氏の支配下に属し、1227年 印東氏(南郷四郎師常)の領地になり、

印東四郎入道によって成東城が築造。

1530年、千葉介勝胤によって再興され、北条氏滅亡と共に陥落、徳川家康、関東入国後、成東城二万石は、石川康道・青山忠成などによって

領有された。

1620年、青山氏が転封となり、成東城は廃城。

以後幕府領となり、1700年には結城藩水野氏の藩領・幕府領・旗本知行地となりー明治維新へ。

成東城址公園は、九十九里浜を一望することができる所で、成東城が築城され、後城址公園に。

城跡の山頂広場には、アスレチックコース、テニスコート。

詩人・斎藤信夫自筆の、「里の秋」の歌碑が残っていると云う。

ツツジが1万本、さつき・椎・梅などがあり恰好のハイキングコースが、市民の交流と憩いの広場と、近年は、初日の出を拝む場に

途中まで登ったが足場が悪く下山した

千葉氏・21代勝胤・・・・22代昌胤は、次男勝清(椎崎五郎)・3男胤重(鹿島大与次)・4男久胤(公津左近大夫)・5男胤定(成東八郎)

・・・勝定(成東兵庫)。

1590年、豊臣秀吉・徳川家康の小田原北条氏攻めに成東氏は千葉氏に属して小田原城を守るが、北条氏が破れ、「成東城」も落城したという。

慶長5年の1600年、「関ヶ原の戦い」の功労により、3万石が加増され、美濃大垣城へ転封となり、青山忠成が入城しいる。

1620年、青山氏は、武蔵・岩槻城に移封、成東城は廃城に。

愛宕曲輪(推定本丸跡)には、土塁や空堀・土橋が比較的良好な形で残っていると云う。

次回は、松尾町へ

福徳をもたらす神として信仰されている7人の神。

民間信仰。インド,中国,日本に伝わる信仰対象を組合せて竹林の七賢などにならって室町時代に「七」に整えられ,福の神としたもの。

えびす (恵比須〈日本〉) ,布袋,福禄寿,寿老人 (中国・印度)。

山武市の七福神は、

成東町に、「光明寺ー寿老人」・「月蔵寺ー大黒天」・「新泉観音堂ー毘沙門天」・松尾町「宝積寺ー福禄寿」工業団地「真光寺ー布袋尊」

木戸川下流「慈広寺ー恵比寿」・「海巌寺ー弁財天」(勝覚寺には、芭蕉句碑・海岸作田南に伊藤左千夫歌碑)

「弘法大師と浪切不動尊」

本尊浪切不動明王は、弘法大師の御自作であり御守本尊。

弘法大師が唐からの帰国途中、船が難破しかかったとき、師の恵果和尚から授かった霊木に大師自ら一刀三礼されて刻まれた「不動明王」に祈念申し上げると、その不動尊は、大火炎を発し、右手に持つ「利剣」で波を切り裂いて船を安全に導いたといわれ、その伝説の浪切不動明王は、全国に多くまつられている。浪切不動明王の元祖はここ高野山ー南院(浪切不動尊)におまつりされている。

「浪切不動尊」は、祈りの中心護摩修業の道場となっていると云う。

「長勝寺・浪切不動院」山号ー成東山

奈良時代に僧「行基」が諸国行脚の際、成東に立ち寄り、この近海に海難の多いことから海難除けの不動明王尊像を刻み、寺を建立したのが始まりと伝わる。

正式名称は長勝寺だが、江戸中期、この不動尊の常夜灯の明かりが荒波を切るように沖合に漂流していた漁船に届き、これを救ったことから「浪切不動尊」とよばれるようになった。

「行基」 668-749 社会事業・高僧。百済系渡来氏族出、大仏建立を助けた。

行基年譜ー僧院34・尼院15・橋6・池・船息・樋・堀川など、僧侶民間布教を、その後、第二の行基は、出なかったよ云う。

山門をくぐると、標高30mの石塚山中腹に懸崖造[けんがいづくり]の朱塗りの本堂が立つ。

所在地は、県山武市成東 ・宗派は、真言宗智山派。

本尊ー不動明王・創建年ー天平3年・札所等ー新上総国三十三観音霊場第三十二番

元は、山武市下横地で、「円頓寺」の末寺。

標高30mの石塚山(石塚の森)の中腹の岩石上に本堂があり、入母屋造瓦葺き、間口三間、奥行四間、欄干・回廊をめぐらした懸崖造り(朱塗り)で、石積みの基壇の上に本堂内陣まで貫通している通し柱2本を含め26本の柱によって支えられている。

天平3年(731年)行基が東国巡錫の折、不動明王の尊像を刻み海難除けを祈願し開基したとされ、その後平安時代の初め弘法大師が関東教化の折、現在の場所に移し建立して民衆救護のため大護摩を催し民福増進の秘法を行ったとされる。

本堂の創建年代について明確な記録は無いが、改修に当たって発見された棟札に元和4年(1618年)と記されていたと伝えられており、現在の本堂の建立時期は少なくとも江戸時代初期にまで遡ると考えられる。その後何度か本堂の改修が行われ、明治以降も明治45年(1912年)と昭和30年(1955年)に改修が行われている。昭和49年(1974年)には基礎石積工事が完成し、懸崖造りの維持保存がされている。

本堂から見た成東町

本堂には、不動明王と「こんがら」「せいたか」の二童子が安置され、古来浪切不動院と呼ばれている。現在は海岸が後退したため海上からは見えないが、遭難しそうになった船が常夜灯の灯りによって救われたという逸話も残されている。

なお本寺の円頓寺は大同4年(809年)に橘諸兄の末孫日和大膳太夫景吉が建立したとされる古刹であるが、一旦廃絶し建治3年(1277年)に再興され、天和年間(1681年-1684年)には荻生徂徠が朱子学の基本書ともいえる「四書大全」を学んだところと言われる。しかし明治維新で再び廃絶し現在は公民館になっている。

県指定に「本堂」 仁王門が

石塚の森は、浪切不動尊の名で有名な不動院の背後の標高約30mの丘の上にある。

境内林として保護されて残ったスダジイの極相林。

九十九里地域の典型的な常緑広葉樹の自然林、この陽も遮るほどの常緑樹の中に奇岩、怪石が。

その昔太平洋の波浪で浸食、絶壁となったものと推定され考古学上貴重な地域、現在は、県東方沖地震により、

かなりの部分が崩壊し昔の面影が薄れたと云う。

「石塚の森」と峰つづきの丘に中世の城「成東城跡」があり、その外堀が灌漑用水に利用されていると云う。

県指定記念物「石塚の森」

「弘法大師・空海」 774-835 真言宗の開祖

讃岐国生まれ、四国各地を修業出家・入唐、帰国後嵯峨帝と親交、高野山を賜る。四国遍路88ヶ所巡礼。

同人二人と書いた帷掟巡礼する。空海から弘法大師の号を。

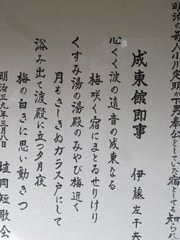

弘法大師硯石

明治33年鉱泉旅館「成東館」その井戸跡

「日蓮宗・法高山ー本行寺」

開基、日合上人。創設は、1429年、本山、平賀本土寺9世日意上人が開山。

隆盛期は、七堂伽藍ありと伝えられ、明治の廃仏毀釈により衰退、現在の堂宇境内は、41世日潮上人・43世日幹上人・45世日道上人(現住職)代

に檀信徒の護持丹誠により90年余の歳月をかけて再建整備された。

本尊は、宗祖日蓮大聖人の示された大曼荼羅を仏像形態にした一塔両尊四士。

守護神として鬼子母大善神・稲荷大明神などがまつられている。

本堂前には、昭和20年8月13日「成東駅で爆死した犠牲者」15名を供養と駅殉難者之墓がある。

本堂裏には樹齢数百年と思われる大槙がある。

鐘楼 本堂 裏手に成東城址と城跡公園が。

「成東城址と公園」

鎌倉時代には、「上総国山辺庄成東郷」と呼ばれ、千葉氏の支配下に属し、1227年 印東氏(南郷四郎師常)の領地になり、

印東四郎入道によって成東城が築造。

1530年、千葉介勝胤によって再興され、北条氏滅亡と共に陥落、徳川家康、関東入国後、成東城二万石は、石川康道・青山忠成などによって

領有された。

1620年、青山氏が転封となり、成東城は廃城。

以後幕府領となり、1700年には結城藩水野氏の藩領・幕府領・旗本知行地となりー明治維新へ。

成東城址公園は、九十九里浜を一望することができる所で、成東城が築城され、後城址公園に。

城跡の山頂広場には、アスレチックコース、テニスコート。

詩人・斎藤信夫自筆の、「里の秋」の歌碑が残っていると云う。

ツツジが1万本、さつき・椎・梅などがあり恰好のハイキングコースが、市民の交流と憩いの広場と、近年は、初日の出を拝む場に

途中まで登ったが足場が悪く下山した

千葉氏・21代勝胤・・・・22代昌胤は、次男勝清(椎崎五郎)・3男胤重(鹿島大与次)・4男久胤(公津左近大夫)・5男胤定(成東八郎)

・・・勝定(成東兵庫)。

1590年、豊臣秀吉・徳川家康の小田原北条氏攻めに成東氏は千葉氏に属して小田原城を守るが、北条氏が破れ、「成東城」も落城したという。

慶長5年の1600年、「関ヶ原の戦い」の功労により、3万石が加増され、美濃大垣城へ転封となり、青山忠成が入城しいる。

1620年、青山氏は、武蔵・岩槻城に移封、成東城は廃城に。

愛宕曲輪(推定本丸跡)には、土塁や空堀・土橋が比較的良好な形で残っていると云う。

次回は、松尾町へ

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます