群馬県新田郡・県南東部ー利根川の北岸「気まま旅・今年の1月9日掲載」

「新田義貞」 1301-38 悲劇的な最期を遂げた。 武将

源氏の名族「新田氏」の嫡流に生まれる。「千早城攻め」に加わった後に帰国している。

北条氏打倒の兵をあげて「鎌倉」を攻略し、北条氏を滅亡へと追い込んだ。「建武政権」だは、武者所の頭人(長官)として重用されたが、

「足利尊氏」との抗争に敗れて討死を遂げた。

鎌倉の稲村ヶ崎海岸で、義貞は、兵を集め「潮を万里の外に退け給え」を竜神に祈って太刀を海中に投げ入れると、海の干潟となって鎌倉を攻略できたと云う話は有名。義貞は、引き潮の頃合いを知っていたとも云う。

南朝方に尽くしたが、遺児の新田義顕・義興共に悲劇的な最期を遂げている。

群馬県新田・新田義貞公像

「生品神社」

県太田市新田市野井町にある神社。

主祭神は大穴牟遅神(大国主)。旧社格は県社。境内は国の史跡に指定されている「国の史跡「新田荘遺跡」の一部として指定」。

祭神ー大穴牟遅神(大国主)

「稻羽之素菟」が「淤岐島」から「稻羽」に渡ろうとして、「和邇(ワニ)」を並べてその背を渡ったが、「和邇」に毛皮を剥ぎ取られて泣いていたところを「大穴牟遲神(大国主神)」に助けられる、という部分のみが広く知られている。

群馬県新田・生田神社

「平安時代の上野国神名帳」

新田郡従三位生階明神として記載される古社。主祭神は大国主であるが、平将門を祀っているという伝説もある。

1333年、新田義貞が後醍醐天皇より鎌倉幕府倒幕の綸旨を受けた際に、産土神である生品神社境内で旗揚げをし、鎌倉に攻め込んだと伝えられる。

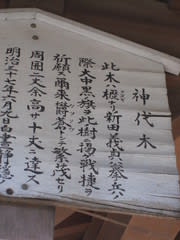

新田郡・生田神社神代木

旗揚げに参集した武将は150騎だったと伝えられている。

境内には社殿の他、新田義貞公像、義貞公旗揚げ塚、神木、記念碑等がある。(毎年5月8日には例祭として鏑矢祭が行なわれる)

境内は、昭和9年、「生品神社境内(新田義貞挙兵伝説地)」として国の史跡に指定。

平成12年、新田荘関連の他の10箇所の遺跡とともに「新田荘遺跡」として国の史跡に指定。

群馬県新田・生田神社拝殿

南北朝の動乱以降、上野国守護職は,例外を除き、「上杉氏」に独占されていく。

関東管領の地位、武蔵・伊豆・越後の守護職も兼帯し、京都・室町幕府との結びつきも強く、関東平野に大きな政治力を確立、新田氏本宗家没落後、

新田地方では「岩松氏」が支配権を掌握していく。

「新田氏一族・岩松家純」

京兆家と礼部家の二系統に分裂していた岩松氏を統合し、1469年、にその重臣「横瀬国繁」に命じ、

世良田長楽寺の僧、松陰軒西堂の縄張りにより「金山城」を築かせました。(後に掲載します)

「岩松氏」

新田荘岩松郷を名字の地とする新田氏の一族で、足利義純と新田義兼の娘との子である「岩松時兼」を祖。

鎌倉時代後期には新田本宗家をしのぐ勢力を持つに至り、南北朝内乱期に足利方として行動、新田義貞を中心とする南朝方新田氏が滅んだ後、

新田荘を支配し、新田氏とも称している。

群馬県新田・生田神社・拝殿額

「新田荘遺跡・江田館跡」新田荘を代表する館跡。

昭和22年に、県指定史跡第1号に指定、平成12年に、国指定史跡に指定された。

堀之内と呼ばれる部分は、東西約80m、南北約100mの方形で、堀がほぼ全周し、この内側には土塁が巡らされている。

南辺と東辺の二箇所では堀が切れ、虎口が造られ、堀の東辺と西辺は、外敵を防御するために直角に折れ曲がっている。

周囲には黒沢屋敷、毛呂屋敷、柿沼屋敷と呼ばれる郭があり、反町館跡と同様戦国時代に城郭化されたと推定。

築造年を示す史料はない。

反町館跡と同様、鎌倉時代から南北朝時代の築造と推定され、鎌倉攻めに従軍した江田行義の館であったと伝えられている。

その後、戦国時代には金山城主横瀬氏の家臣矢内四郎左衛門が館を拡張して住んだと伝えられ、北側の土塁には「新田義貞様」と呼ばれるお宮がある。

江田館跡は、ほぼ築造された当時の姿をとどめている貴重な館跡。

群馬県新田荘遺跡「江田館」跡

「江田行義」

新田氏始祖である新田義重(八幡太郎義家の孫)の子、新田義季から4世にあたる人物が江田行義。

行義の祖父、満氏(義季の孫)の代から江田氏を名乗ったが、同じく義季から分かれた家には得川(とくがわ)姓や、世良田(せらだ)姓を名乗るようになったものがあり、これら得川・世良田の家は後世、徳川将軍家に連なる系譜となっていると云う。

江田氏と徳川氏は遠く縁戚関係にある家柄、江田・得川らの庶家を多数分岐した新田氏において最も有名な人物が鎌倉幕府打倒に功績のあった

「府中・多摩川」

江戸時代には、玉川の名が使われ、現在でも玉川の名は地名などに多く残る。

山梨県・埼玉県の県境にある笠取山(標高1953m)山頂の南斜面下「水干」を源。上流部では柳沢峠から流れ込んでくる柳沢川と合流するまで一之瀬川と呼ばれ、そこから下流は丹波川,奥多摩湖に。上流多摩川と呼ばれているのは、奥多摩湖の湖水の出口である小河内ダムより下流から青梅までは山中を東へ流れ、上流部・秩父多摩甲斐国立公園。この区間に沿って、JR・青梅線が走っている。

多摩川水系・一級水系・一級河川 ー延長138 km .

「古道・府中鎌倉街道」

鎌倉時代に幕府のある鎌倉と各地を結んだ道路網で、鎌倉幕府の御家人が有事の際に「いざ鎌倉」と鎌倉殿の元に馳せ参じた道であり、鎌倉時代の関東近郊の主要道の意として用いられている。

一方で、「鎌倉街道」の呼び名が一般的に用いられるようになったのは江戸時代以降で、鎌倉時代に書かれた鎌倉政庁自らの記録である吾妻鏡をはじめ、当時の諸文献に「鎌倉街道」の呼び名は見られず、江戸時代の書物である新編武蔵風土記や江戸名所図会などに「鎌倉街道」が散見される。

吾妻鏡で「鎌倉との往還道」

1.京や駿河・遠江と鎌倉の間、そして鎌倉よりさらに下総・常陸に向かう道として東海道ー2.鎌倉から武蔵東部や下野に向かう中路

3.さらに中路を経て奥州に向かう奥大道ー4.鎌倉から武蔵西部や上州に向かう下道ー5.下道からさらに信濃・越後に向かう北陸道

6.下野足利荘から鎌倉に至る経路上の道である武蔵大路。

吾妻鏡に云う下道(現在は上道と呼ばれるもの)に相当が、18号府中町田線が全体的に旧経路に平行しており、「吾妻鏡」の中路ないし奥大道(現在は中道と呼ばれるもの)に相当する神奈川県道21号横浜鎌倉線は、小袋谷付近までは旧経路をほぼ踏襲しているが、それ以遠のルートは中道から大きく外れて横浜市中心部へ北上していると考えられていると云う。

東村山市・小平市内などの府中街道に平行するような形態の狭い幅の道路など。その他関東各地に名称が残っている。

大部分が近代の宅地開発や市街地化、道路環境整備などに伴い姿を大きく変えているが、未舗装のままや宿場の街並みが残り、雰囲気を偲ばせる所も一部に残ると云う

国分寺市と府中市の市境で黒鐘公園付近にある伝鎌倉街道、その武蔵国分寺は、新田軍が焼失している。

府中・「1333年の鎌倉時代・分倍河原の戦い」

鎌倉時代後期の元弘3年・1333年 5月15日・16日、分倍河原において、北条泰家率いる鎌倉幕府勢と新田義貞率いる反幕府勢との間で行われた合戦。

利根川を越えたところで足利高氏(尊氏)の嫡子・千寿王(足利義詮)が紀五左衛門に伴われて合流、さらに外様御家人最有力者など、加わったことにより、上野、下野、上総、常陸、武蔵の鎌倉幕府に不満を持った武士たちが次々と集まり、新田軍は20万7千まで膨れ上がったとも言われる。

さらに新田軍は鎌倉街道沿いに南下し、入間川を渡る。迎撃に来た桜田貞国率いる鎌倉幕府軍を5月11日小手指原の戦い、5月12日久米川の戦いで、相次いで撃破。幕府軍は、武蔵国の最後の要害である多摩川で新田軍を食い止めるべく、分倍河原に撤退した。

分倍河原ー府中市都中南部・JR南武線・京王線駅付近「分配・分梅とも書く」旧鎌倉街道・現府中街道。

鎌倉幕府は、小手指原・久米川の敗報に接し、新田軍を迎え撃つべく、北条高時の弟「北条泰家」を大将とする10万の軍勢を派遣。

分倍河原にて桜田貞国の軍勢と合流した。5月15日、2日間の休息を終えた新田軍は、分倍河原の幕府軍への攻撃を開始。

援軍を得て士気の高まっていた幕府軍が、逆に新田軍を撃破。新田軍は堀金(狭山市堀兼)周辺まで退却を、この敗走の際、武蔵国分寺(東京都国分寺市)が焼失した。

16日、新田軍は、援軍に駆け付けた相模国の三浦義勝の献策により、幕府軍を急襲する。

幕府軍は敗走し、関戸(東京都多摩市)にて壊滅的打撃を被った。

「北条泰家」は、家臣の横溝八郎の奮戦によって一命を取り止め、鎌倉に逃走した。

形勢が入れ替わった理由については、幕府軍が初日の勝利に奢って油断していたという説もあるが、足利尊氏による六波羅探題攻略の報が関東に到達しており幕府軍増援部隊の寝返りがあったのではないかという説もある。

府中・分倍河原

元弘の乱正中の変 - 元弘の乱 - 笠置山 - 赤坂城 - 千早城 - 船上山 - 六波羅 - 小手指原 - 久米川 - 分倍河原 - 関戸 - 鎌倉 -最後に、 東勝寺合戦

新田軍には次々に援軍が加わり、「太平記」によれば60万もの大軍勢になったという。

幕府軍は鎌倉に籠もり7つの切通しを固める。新田軍は要害の地鎌倉を攻めあぐんだが、稲村ヶ崎から強行突破し、幕府軍の背後を突いて鎌倉へ乱入。

倒幕運動最後の合戦(東勝寺合戦)が行われた。

「北条高時」1303-33 武将、執権北条貞時の嫡男・14歳で執権、24歳で地位を譲ったが地位は保つ、遊興に耽り、闘犬を好み、4~5000匹が

鎌倉中に満ちたと云う。毎月数十回闘犬興行させていたと云う(1度に数百匹を闘わせたとある)鎌倉東勝寺で自害したが、870人以上死出の旅路を共にした記録が有る。

「北条時行」 ~1353 武将・高時の次男、鎌倉幕府滅亡後信濃国に潜伏。建武政権打倒の為挙兵するが、足利尊氏軍に敗れる(中先代の乱)

後醍醐天皇に謝罪し南朝方に属している。尊氏により鎌倉竜の口で処刑されている。

府中・分倍河原

「1455年の室町時代・分倍河原の戦い」

室町後期・享徳4年1月21日・22日に、武蔵国多摩川河畔の分倍河原において、足利成氏率いる鎌倉公方勢と上杉顕房率いる(総大将は在京の上杉房顕)関東管領勢との間での合戦。

この戦いをきっかけに「応仁の乱」と並んで室町時代最大の戦乱といわれる「享徳の乱」の幕が開かれる事となる。

府中・分倍河原

「享徳の乱勃発(成氏の攻勢)」

1454年、足利成氏は関東管領上杉憲忠を御所に呼び寄せて謀殺した。

京都では東国から事件の報せが届いた時、父を死に追いやった上杉氏への恨みが原因とみなされたが、実際には鎌倉府内部の対立が大きな要因と考えられる。この憲忠謀殺をきっかけとして、以後約30年間に及ぶ「享徳の乱」が勃発する。

翌享徳4年の1455年正月に、成氏は上杉勢の長尾景仲・太田資清を追って鎌倉を進発し、21・22日の「武蔵分倍河原の戦い」では、

上杉憲秋・扇谷上杉顕房を戦死させた。

3月3日には、成氏は下総古河に到着しており、さらに各地を転戦する。敗れた上杉勢が常陸小栗城に立て籠もると、

成氏はさらに攻め立てて、4月に小栗城を陥落させた~。

府中・分倍河原分梅町「光明院」-真言宗豊山派・多摩88ヶ所霊場21番札ー北条家家臣小川義継建立開基(肥後守)

府中近郊に結集した上杉軍は2000騎の兵で高安寺に攻め寄せるが、足利成氏軍は分倍河原に500騎で討って出た。

成氏軍の突撃に不意を突かれた上杉軍は混乱し、先鋒の上杉憲秋は手前の立河原(現在の東京都立川市)で敵の手にかかってしまう。

致命傷を負った憲秋は家臣によって間一髪のところで救われたものの、高幡不動(一説には荏原郡池上)で自害した。

憲秋自害を知った上杉顕房らは激怒して翌日新手の500騎をもって分倍河原に進撃した。

緒戦で上杉軍先鋒の大石房重らが討たれたものの、成氏軍にも多くの犠牲が出たため一進一退となる。

そこへ、結城成朝らの軍勢が上杉軍に襲いかかったために上杉軍は後退をはじめ、更に相模への退路も絶たれたために上杉軍は東に向かって潰走した。

だが、なおも結城成朝率いる足利成氏軍の追跡は続き、武蔵夜瀬(同三鷹市)で包囲された顕房・藤朝は24日に自害して果て、難を逃れた

長尾景仲は残った軍をまとめて辛うじて常陸国小栗城(現在の茨城県筑西市)まで落ち延びる。

京王線府中駅入口

「府中・馬場大門・けやき並木」

大国魂神社前交点の間、全長約600メートルの古称である。

馬場大門は本道の「馬場中道(大門)」と側道の「東馬場」「西馬場」から構成され、本道の馬場中道両側には古木の並木が存在する。

並木が馬場大門のケヤキ並木で、馬場の名前が示すとおり、安政年間ごろまで東馬場、西馬場で馬市が立っていたと云う。

東馬場、西馬場は馬を品評するための場所(パドックのような存在)で、馬場中道と東馬場・西馬場それぞれの境に馬留の土手が存在、馬場大門の北端には六所宮(現代の大國魂神社)の一の鳥居が、南端には二の鳥居(現代の大鳥居)が存在し、「馬場中道」は六所宮の参道として機能した。

馬場大門けやき通りの碑

「源頼家」 1039-1106 頼義の長男(前9年の役勝者)陸奥守、鎮守府将軍ー後三年の役を起こし、朝廷は、私戦とみなした。

武蔵国守歴任、「大江匡房」から兵法を学ぶ。鳥(雁)の動き、乱れを見て伏兵を知れ、、、。

義家の勿来の関で、 「副風を 勿来の関と 思えども 道もせにちる 山桜かな」-勿来に歌碑がある。

けやき通りに建つ「源頼家」像

ケヤキ並木は、旧甲州街道

「南北朝時代」

御嵯峨天皇の後ー皇位継承争い、鎌倉幕府執権「北条時宗」が調停、「持明院統・大覚寺統が交互に即位する事」

大覚寺統(後醍醐天皇)は、持明院統に譲位しなくてはならないが、君主独裁をめざし、鎌倉幕府倒幕を企てる。一時は捕えられるが、

「護良親王と楠木正成」戦闘・諸国挙兵を呼びかけた。

幕府軍の「足利尊氏」が内乱、京都六波羅探題を攻め・関東では、「新田義貞」が鎌倉幕府を攻めた。

足利尊氏は、持明院統・光明天皇を即位させー室町幕府を開く。

次回は、府中市内の大国魂神社へ。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます