「延びる東武・伊勢崎線」主の駅名ー浅草ー曳舟ー北千住ー竹ノ塚ー「東武動物公園」下車するー久喜ー館林ー太田ー伊勢崎。

東武は、1899年の明治32年、最初に開業した北千住駅 - 久喜駅間を含む創業路線。

都区部東部の「浅草駅」から埼玉県の東部を経て両毛地域を結ぶ、日光街道の沿線。

杉戸駅(現在の東武動物公園駅) - 東武日光駅間を結ぶ東武日光線の完成後は日光線の一部区間としての機能も担っている。

日光線や東上線・東武鉄道の基幹路線であり、関東地方における主要幹線の一つである。

押上駅は、東京地下鉄(東京メトロ)の管理駅、東京地下鉄(東京メトロ)日比谷線・半蔵門線と東京急行電鉄田園都市線との相互直通運転を。

浅草 - 北千住間は隅田川に、北千住 - 東武動物公園間は国道4号(日光街道)にほぼ並行。

大正期の荒川放水路開削によって、北千住 - 西新井間は葛飾区小菅をかすめるルートに付け替えられた。

浅草 - 北千住間は曲線半径の小さいカーブ区間が多いため優等列車でも速度規制がかかり、さらに浅草駅は基本的に6両編成

(例外として1番線のみ8両編成、ただし曳舟方7・8号車はドアカット)以下の列車しか入線できないため、特に通勤輸送では列車本数や

編成長が制限されてきたと云う。

2003年に半蔵門線との直通運転を開始し、2012年に「東京スカイツリータウン」が開業したことに伴い、この区間の重要性は向上し、北千住 - 北越谷間はJR以外の日本の鉄道では最長の複々線区間が続き、緩急分離による高密度運転と優等列車の高速運転が可能。

沿線から北千住駅まで当線を利用し、同駅から他社線に乗り換えて東京都心部へ向かう乗客も多いため、同駅を境にした輸送量の段差が生じている。

北千住 - 北越谷の複々線区間で同じホーム上で乗り換えができるのは北千住駅、西新井駅、草加駅、新越谷駅、越谷駅、北越谷駅の6駅と云う。

延びる東武に期待する。

東武伊勢崎線・日光線の分岐駅

「宮代町・コミュニティセンター 進修館」

開館昭和55年、建設面積2,484㎡・延床面積2,955㎡・宮代町のシンボル建築、コミュニティセンター進修館は、東武動物公園前に

象設計集団が設計したユニークな建造物。動物園の入り口ではありません。

地域の各種発表会や会議やサークル活動など、音楽会、映画会、武道会、踊り、演劇、落語、民謡大会、展示会、絵画教室、お茶、お花の会、

町議会、委員会などのさまざまな地域活動への要求が高まる中で、これらを受け入れていると云う。

東武鉄道沿線の市街地域の中にあり、東武動物公園駅、町役場、小学校などを結んでいる。

親しみやすく入りやすい空間•どの部屋へも外から直接入ることができ、すりばち状の中庭によって2階にも直接アプローチに。

中庭は映画会、式典など野外活動の場と内外を結ぶ回廊は、日差しや雨に対する緩衝ゾーンである。

まちの風景に調和する建物

「東武動物園」

開園時に、上野動物園の名物飼育係でカバの飼育で名を馳せた“カバ園長”こと「西山登志雄」を園長に迎えている。

芸能人のコンサートなどのイベント会場としても運営することで、集客を図る経営をとったことで知られる。

カピバラ・リスザルなどの飼育動物のうち草食獣を積極的に走らせるなどの工夫を行い、動物園としての運営を中心とし、絶叫マシンなど

多数のアトラクションの設置や夏期の大型プール運営など、テーマパークとしての評価も高い。

園の竣工当時「杉戸駅」という名称であったが、開園直前の1981年、「東武動物園前」に。

東京地下鉄日比谷線との直通運転され現在は、日光線の南栗橋まで再延長、2003年、には東京地下鉄半蔵門線・渋谷駅経由、

東急田園都市線・中央林間駅まで直通運転を開始し、利便性が向上されている。

東武動物園

本日は、残念ながら休園

園を大きく分けるとー東側が遊園地、西側が動物園とプール。東側と西側をつなぐ園内の交通手段として開園当初は存在しなかったが、

1986年、動物園東端から西ゲート手前を結ぶロープウェイ「スカイウェイが開通。

1989年に東ゲートから遊園地までの約1kmを結ぶ「イースタントレイン(現:太陽の恵み鉄道〜パークライン〜)」が開通。

2003年にスカイウェイが廃止され、代替として「東武バス」の廃車車両を利用してシャトルバス「アニ丸ぶ〜ぶ」が運行。

姫宮落川が公園内を横切り、笠原沼落が公園の池から流れ出る。

公園内には広い池が多く、世界初の水上木製コースター「レジーナ」など池を利用した遊具がある。

これらの池はかつて東武動物公園周辺に存在していた「笠原沼」に由来するもの。

ホワイトタイガー(白毛のベンガルトラ)が2003年、来園し、園のシンボル的存在に

主な動物は、アフリカサバンナ、キリン・シマウマ舎 アミメキリン、グラントシマウマ、エランド、ダチョウ、バーバリシープ、

シロサイ舎 ミナミシロサイ・リスザルの島 ボリビアリスザル。

フラミンゴコーナー ヨーロッパフラミンゴ、ベニイロフラミンゴ、チリーフラミンゴ、アフリカの水辺エリア シタツンガ、ハゴロモヅル等

アフリカゾウ舎 アフリカゾウ、カバ舎 カバ、サル山。

レッサーパンダ舎 レッサーパンダ、アメリカ舎 アメリカバイソン、ワピチ、アメリカビーバー、オットセイショープール ミナミアフリカオットセイ、ミナミアメリカオットセイ、ゴマフアザラシ、モンキーワールド ニホンザル、シシオザル、マントヒヒ、マンドリル、シロテテナガザル、エリマキキツネザル、チンパンジー、アビシニアコロブス等

ワニ館 メガネカイマン、ワニガメ、グリーンイグアナ、ほたリウム ヘイケボタル、リスザルの楽園 コモンリスザル、カピバラ、オオサイチョウ、シワコブサイチョウ、モモイロペリカン。等が見られる。

動物のエサの一部は、「吉野家」より寄付されていると云う。

加須市にある吉野家の東京工場では、1日約2tの白菜とキャベツの外葉が廃棄される。

その中から190kgが使用されている。また動物園までの運搬も、吉野家の運搬車が使用。

開園当初は東武鉄道で活躍していた鉄道車両が同館へ移転された。

「大落古利根川」

埼玉県に流れる一級河川。

利根川水系中川の支流で、流路延長は26.7km。

その名のとおり徳川家康江戸入府以前の利根川であり、文禄3年の1594年、会の川が羽生市上新郷で、元和7年の1621年、浅間川が久喜市高柳で締め切られ上流を失ったものである。後排水路となり、「大落」とは農業排水を落とすの意味である。

加須市川口付近にあった会の川と浅間川の合流点を始まりとしたが、現在の当川の上流は葛西用水路で、久喜市と杉戸町の境界にある葛西橋が現在の起点である。

杉戸町・宮代町・春日部市・越谷市・松伏町の境界付近を流れ、松伏町と越谷市の境で中川に合流する。

北葛飾郡市と南埼玉郡市の境界に沿っている。

青毛堀川・中落堀川・備前前堀川・備前堀川・姫宮落川・笠原沼落・隼人堀川・・・・。

当駅を下車したのは、千葉県野田市と埼玉県栗橋と茨城県五霞町の県境。

利根川と江戸川の分離地点の「関宿・博物館、城跡」へ行くためである。東武動物園前駅からバスで30分程乗る。

2015年4月に「関宿城址」を掲載しました。

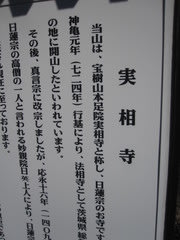

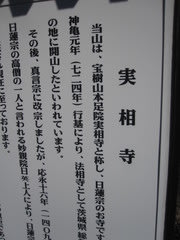

「宝樹山本足院・実相寺」

724年、行基により法相寺として茨城県総和町水海の地に開山したといわれている古刹。

1409年に、日蓮宗に改宗。1475年の頃、水海より関宿の地に移る。

鈴木貫太郎夫妻の墓がある。(貫太郎は元海軍大臣、元侍従長。終戦時の内閣総理大臣)昭和23年・82歳で死去。

1409年、日英上人が、簗田氏が関宿城に入ったときに水海村(茨城県総和町)から移したと伝えられている。

境内には関宿城本丸から移築した客殿がある。本堂には久世家歴代の藩主と奥方の位牌が安置されている。

鈴木貫太郎の弟、鈴木孝雄氏(靖国神社宮司)の墓もある。

埼玉県栗橋・茨城県五霞・千葉県野田と利根川・江戸川の分離地点。ここは、千葉県野田市利根川と江戸川の間、「関宿」に来ている。

「野田市」千葉県の北西端・下総台地上「野田右馬介」の所領であったとも云う。

野田と云え、醤油の町で知られている。江戸川水運で江戸時代に、豪農・豪商が相次いで製造に参入し、江戸中期には、上方の下り醤油を駆遂し、

銚子をしのぐ勢いとなった。1781~1887年仲買から醤油醸造組合を結成、現在全国の3分の1を占めている。

「利根川」上流の利根郡の本流沿いをー利根入り・支流の赤谷川沿いをー利根西入り・片品川沿いを利根東入りと云っている。

我が国代表する大河として「坂東太郎」の称がある。筑後川の筑紫次郎・吉野川の四国三郎と共に兄弟の名を持っている。又、関東平野を潤す母の川

でもある。現在も、首都圏の水需要の大半を供給し、千葉県は、6割以上利根川に頼っている。

江戸時代から「関宿城・関所」は重要地とされた。

「日光に通じる道」

日本橋から宇都宮で奥州街道から分かれる本街道に対し、専ら将軍の参宮に使われた日光御成街道、中山道から直行する日光例幣使街道、本街道の小山から近回りする壬生通り、奥州街道大田原から西進する日光北街道、会津とを結ぶ会津西街道、そして水戸街道から分岐し日光街道の石橋宿・雀宮宿の中間地点に合流する日光東往還などの脇往還があった。

「日光東往還」は、山崎、中里、・関宿、境、谷貝、仁連、諸川、武井、結城、多功の10宿が置かれた。約80kmの街道である。

道路拡張で「庚申塚・塔」は、消えていく。

「葛飾坂東観音霊場」は、茨城県古河市・五霞町・八千代町、栃木県野木町にある観音霊場の総称。

1714年、33ヵ寺の霊場にて開創。のちに追加されて、現在は 41ヵ寺からなる。その一番寺。

「実相寺」

1 番札ー山号・宝篋山、本尊ー 千手観世音菩薩、 真言宗豊山派 。

五霞町元栗橋ー 観音堂は明治11年に古河・長谷寺から移築 されたと云う。

「光岳寺」-納谷首切り塚・関宿城旧藩主居住地に近い、住所は関宿新町

徳川家ゆかりの寺院、1602年将軍徳川家康公の異父弟「松平康元」・母「於大の方(伝通院)の為に創建された寺院、当初は「弘経寺」と云った。

後に、家康公の命により改名された。

山道沿いに金仏様「地蔵菩薩」は、

本堂 地蔵菩薩・松平康元建立 江戸川方面に関宿城址が見える

関宿藩の城下町として栄えた町。

1871年(明治4年)の廃藩と昭和以降の水運の衰退・消滅によって小都市としての独自性は失われた地域。

関宿城の遺構は利根川や江戸川等の合分流点付近に位置し明治以降に行われた河川改修のために保存状態が極めて悪く、元の武家屋敷等もあまり残されていない。

「城下町」としての景観はない。この神社も、下総国なりし中世の頃、その一宮香取神宮の御祭神経津主命を奉斉し爾来神統守り伝えているのであろう

1912年 稲荷雷電の神々を合祀して現在に至っていると思う。

光岳寺前に鎮座する「香取・稲荷神社」

鈴木貫太郎氏の自宅

「鈴木貫太郎」 1867-1948(昭和23年) ポツダム宣言受諾の途を開いた元首相・海軍軍人・大阪生まれ

「鈴木貫太郎」 1867-1948(昭和23年) ポツダム宣言受諾の途を開いた元首相・海軍軍人・大阪生まれ

1887年海軍兵学校・大学校卒、海軍大学校教官・ドイツ駐在武官・日露戦争第二駆逐隊司令として日本海海戦参加・海軍次官・海軍大将・連合艦隊司令長官・1929年予備役編入・待従長兼枢密顧問官で、昭和天皇の信任厚い・2.26事件で襲撃を受け重傷を負う。

小磯内閣の後を受け首相ー米内光政・東郷茂徳らと協力し「ポツダム宣言」を受諾し太平洋戦争終結に導いた。敗戦直後辞職引退。

明治4年、本籍地である千葉県東葛飾郡関宿町(現・野田市)に居を移す。明治10年、群馬県前橋市に転居し、厩橋学校、前橋中学、攻玉社を経て、

明治17年、に海軍兵学校に入学(14期)。

日清戦争に従軍。明治31年、海軍大学校を卒業。鈴木は生涯に2度の暗殺未遂を経験している。

幼い頃から何度も死にそうな目にあったと云う。3歳のとき暴走してきた馬に蹴られかけたり、魚釣りをしていて川に落ちたり、海軍に入ってからは夜の航海中に海に落ちたりしたが、その度に奇跡的に助かっている。

明治21年に、会津藩士の大沼親誠の娘、「とよ」と結婚。とよの姉は出羽重遠夫人。

当時の海軍では旧薩摩藩出身者が優遇され、鈴木のような旧幕府系の者は進級が遅かったと云う。

ドイツ駐在中の1903年(明治36年)、

「鈴木貫太郎記念館」

大日本帝国海軍軍人で第42代内閣総理大臣を務めた「鈴木貫太郎」ゆかりの品を展示。(野田市立記念館)無料

館内には、 貫太郎氏が愛用していた海軍時代や侍従長時代の礼服、当時を偲ばせる遺品が 数多く展示。

白川一郎画伯の描いた「最後の御前会議」の油絵が、

「利根川流域の洪水史」より

江戸時代初期、幕府は江戸湾(東京湾)に注いでいた利根川の本流を、流路の締め切りや開削を繰り返しながら銚子河口へ流す大工事、いわゆる利根川東遷事業を実施するとともに、関宿から分流させる江戸川の開削され、以後も洪水対策を主体とした改修工事が行われ、その過程で築堤や護岸水制など様々な改修技術が創案されてきた。が、数多くの洪水が人々を恐怖と苦難におとしめた。

全長約322km・我が国最大の河川「利根川」

「蛇籠」河川の護岸工事の際、籠の中に玉石や割石を詰めて、水の流れを抑えるために用いた物、多くは応急工事、暫定工事に使われ、蛇籠の並べ方は、「立て籠」が一般的ですが、まれに「複籠」として並べることも。蛇籠に利用された素材としては、竹の他、柳、そだ、鉄線など。

〔寛保2年(1742)の洪水〕

江戸時代最大の洪水と言われ、利根川上流部の舞木・赤岩・北河原及び新川通が破堤し、関宿城も大破。

荒川でも各所で破堤したため、埼玉平野で甚大な被害が発生し、江戸市中も浸水したと云う。

〔天明6年(1786)の洪水〕

7月の浅間山大噴火によって降灰や火砕流、溶岩流が発生し、数多くの人命や家屋、馬などの家畜を失い、その後の天明の飢饉の要因にもなる。

この噴火で大量の火山灰が吾妻川から利根川へ流れ込み、利根川上流部を中心に河床が急激に上昇。

このことが3年後の洪水の被害を拡大させることとなり、江戸市中も浸水し、永代橋や両国橋が流失した。

先人たちがコツコツ築堤工事を、「土羽打唄」が各地の残っている。「浚渫工事」川底の土砂を取り除く

安政の大洪水〕

江戸幕府が鎖国から開国へと政策を転換させましたが、他方洪水や地震、コレラの流行など数多くの災害が発生。

安政3年(1858)の洪水では利根川や渡良瀬川の各所で破堤し、数多くの人命が。

〔明治23年の洪水〕

8月上旬から雨が続き、22日には暴風となり、利根川は「9合水」「10合水」に達し、千カ所余りで堤防が決壊破損し、関宿では約30戸の家屋が流失するなど、流域各地で大きな被害を。

関宿水閘門・水位の調節する水閘門・明治33年利根運河(野田ー流山ー柏)は、水堰橋など壊れ運河の役割は終えている。

これらの経験をもとに国土交通省などでは、

洪水予防の治水対策及び貴重な水資源を確保するための利水対策を現在も行い、近年では、単に川を氾濫させないという治水対策から考え方を変換し、

流域全体の町づくりとともに洪水対策を行う総合的治水対策の推進に力が入れられていると云う。

人々に潤いと安らぎを与えてくれる河川は私たちの貴重な財産であり、自然と人間が共存できることを目的とした整備が進められている。

明治43年・昭和22年(カスリーン台風)が。 浚渫船が展示

次回は、関宿城址へ。

東武は、1899年の明治32年、最初に開業した北千住駅 - 久喜駅間を含む創業路線。

都区部東部の「浅草駅」から埼玉県の東部を経て両毛地域を結ぶ、日光街道の沿線。

杉戸駅(現在の東武動物公園駅) - 東武日光駅間を結ぶ東武日光線の完成後は日光線の一部区間としての機能も担っている。

日光線や東上線・東武鉄道の基幹路線であり、関東地方における主要幹線の一つである。

押上駅は、東京地下鉄(東京メトロ)の管理駅、東京地下鉄(東京メトロ)日比谷線・半蔵門線と東京急行電鉄田園都市線との相互直通運転を。

浅草 - 北千住間は隅田川に、北千住 - 東武動物公園間は国道4号(日光街道)にほぼ並行。

大正期の荒川放水路開削によって、北千住 - 西新井間は葛飾区小菅をかすめるルートに付け替えられた。

浅草 - 北千住間は曲線半径の小さいカーブ区間が多いため優等列車でも速度規制がかかり、さらに浅草駅は基本的に6両編成

(例外として1番線のみ8両編成、ただし曳舟方7・8号車はドアカット)以下の列車しか入線できないため、特に通勤輸送では列車本数や

編成長が制限されてきたと云う。

2003年に半蔵門線との直通運転を開始し、2012年に「東京スカイツリータウン」が開業したことに伴い、この区間の重要性は向上し、北千住 - 北越谷間はJR以外の日本の鉄道では最長の複々線区間が続き、緩急分離による高密度運転と優等列車の高速運転が可能。

沿線から北千住駅まで当線を利用し、同駅から他社線に乗り換えて東京都心部へ向かう乗客も多いため、同駅を境にした輸送量の段差が生じている。

北千住 - 北越谷の複々線区間で同じホーム上で乗り換えができるのは北千住駅、西新井駅、草加駅、新越谷駅、越谷駅、北越谷駅の6駅と云う。

延びる東武に期待する。

東武伊勢崎線・日光線の分岐駅

「宮代町・コミュニティセンター 進修館」

開館昭和55年、建設面積2,484㎡・延床面積2,955㎡・宮代町のシンボル建築、コミュニティセンター進修館は、東武動物公園前に

象設計集団が設計したユニークな建造物。動物園の入り口ではありません。

地域の各種発表会や会議やサークル活動など、音楽会、映画会、武道会、踊り、演劇、落語、民謡大会、展示会、絵画教室、お茶、お花の会、

町議会、委員会などのさまざまな地域活動への要求が高まる中で、これらを受け入れていると云う。

東武鉄道沿線の市街地域の中にあり、東武動物公園駅、町役場、小学校などを結んでいる。

親しみやすく入りやすい空間•どの部屋へも外から直接入ることができ、すりばち状の中庭によって2階にも直接アプローチに。

中庭は映画会、式典など野外活動の場と内外を結ぶ回廊は、日差しや雨に対する緩衝ゾーンである。

まちの風景に調和する建物

「東武動物園」

開園時に、上野動物園の名物飼育係でカバの飼育で名を馳せた“カバ園長”こと「西山登志雄」を園長に迎えている。

芸能人のコンサートなどのイベント会場としても運営することで、集客を図る経営をとったことで知られる。

カピバラ・リスザルなどの飼育動物のうち草食獣を積極的に走らせるなどの工夫を行い、動物園としての運営を中心とし、絶叫マシンなど

多数のアトラクションの設置や夏期の大型プール運営など、テーマパークとしての評価も高い。

園の竣工当時「杉戸駅」という名称であったが、開園直前の1981年、「東武動物園前」に。

東京地下鉄日比谷線との直通運転され現在は、日光線の南栗橋まで再延長、2003年、には東京地下鉄半蔵門線・渋谷駅経由、

東急田園都市線・中央林間駅まで直通運転を開始し、利便性が向上されている。

東武動物園

本日は、残念ながら休園

園を大きく分けるとー東側が遊園地、西側が動物園とプール。東側と西側をつなぐ園内の交通手段として開園当初は存在しなかったが、

1986年、動物園東端から西ゲート手前を結ぶロープウェイ「スカイウェイが開通。

1989年に東ゲートから遊園地までの約1kmを結ぶ「イースタントレイン(現:太陽の恵み鉄道〜パークライン〜)」が開通。

2003年にスカイウェイが廃止され、代替として「東武バス」の廃車車両を利用してシャトルバス「アニ丸ぶ〜ぶ」が運行。

姫宮落川が公園内を横切り、笠原沼落が公園の池から流れ出る。

公園内には広い池が多く、世界初の水上木製コースター「レジーナ」など池を利用した遊具がある。

これらの池はかつて東武動物公園周辺に存在していた「笠原沼」に由来するもの。

ホワイトタイガー(白毛のベンガルトラ)が2003年、来園し、園のシンボル的存在に

主な動物は、アフリカサバンナ、キリン・シマウマ舎 アミメキリン、グラントシマウマ、エランド、ダチョウ、バーバリシープ、

シロサイ舎 ミナミシロサイ・リスザルの島 ボリビアリスザル。

フラミンゴコーナー ヨーロッパフラミンゴ、ベニイロフラミンゴ、チリーフラミンゴ、アフリカの水辺エリア シタツンガ、ハゴロモヅル等

アフリカゾウ舎 アフリカゾウ、カバ舎 カバ、サル山。

レッサーパンダ舎 レッサーパンダ、アメリカ舎 アメリカバイソン、ワピチ、アメリカビーバー、オットセイショープール ミナミアフリカオットセイ、ミナミアメリカオットセイ、ゴマフアザラシ、モンキーワールド ニホンザル、シシオザル、マントヒヒ、マンドリル、シロテテナガザル、エリマキキツネザル、チンパンジー、アビシニアコロブス等

ワニ館 メガネカイマン、ワニガメ、グリーンイグアナ、ほたリウム ヘイケボタル、リスザルの楽園 コモンリスザル、カピバラ、オオサイチョウ、シワコブサイチョウ、モモイロペリカン。等が見られる。

動物のエサの一部は、「吉野家」より寄付されていると云う。

加須市にある吉野家の東京工場では、1日約2tの白菜とキャベツの外葉が廃棄される。

その中から190kgが使用されている。また動物園までの運搬も、吉野家の運搬車が使用。

開園当初は東武鉄道で活躍していた鉄道車両が同館へ移転された。

「大落古利根川」

埼玉県に流れる一級河川。

利根川水系中川の支流で、流路延長は26.7km。

その名のとおり徳川家康江戸入府以前の利根川であり、文禄3年の1594年、会の川が羽生市上新郷で、元和7年の1621年、浅間川が久喜市高柳で締め切られ上流を失ったものである。後排水路となり、「大落」とは農業排水を落とすの意味である。

加須市川口付近にあった会の川と浅間川の合流点を始まりとしたが、現在の当川の上流は葛西用水路で、久喜市と杉戸町の境界にある葛西橋が現在の起点である。

杉戸町・宮代町・春日部市・越谷市・松伏町の境界付近を流れ、松伏町と越谷市の境で中川に合流する。

北葛飾郡市と南埼玉郡市の境界に沿っている。

青毛堀川・中落堀川・備前前堀川・備前堀川・姫宮落川・笠原沼落・隼人堀川・・・・。

当駅を下車したのは、千葉県野田市と埼玉県栗橋と茨城県五霞町の県境。

利根川と江戸川の分離地点の「関宿・博物館、城跡」へ行くためである。東武動物園前駅からバスで30分程乗る。

2015年4月に「関宿城址」を掲載しました。

「宝樹山本足院・実相寺」

724年、行基により法相寺として茨城県総和町水海の地に開山したといわれている古刹。

1409年に、日蓮宗に改宗。1475年の頃、水海より関宿の地に移る。

鈴木貫太郎夫妻の墓がある。(貫太郎は元海軍大臣、元侍従長。終戦時の内閣総理大臣)昭和23年・82歳で死去。

1409年、日英上人が、簗田氏が関宿城に入ったときに水海村(茨城県総和町)から移したと伝えられている。

境内には関宿城本丸から移築した客殿がある。本堂には久世家歴代の藩主と奥方の位牌が安置されている。

鈴木貫太郎の弟、鈴木孝雄氏(靖国神社宮司)の墓もある。

埼玉県栗橋・茨城県五霞・千葉県野田と利根川・江戸川の分離地点。ここは、千葉県野田市利根川と江戸川の間、「関宿」に来ている。

「野田市」千葉県の北西端・下総台地上「野田右馬介」の所領であったとも云う。

野田と云え、醤油の町で知られている。江戸川水運で江戸時代に、豪農・豪商が相次いで製造に参入し、江戸中期には、上方の下り醤油を駆遂し、

銚子をしのぐ勢いとなった。1781~1887年仲買から醤油醸造組合を結成、現在全国の3分の1を占めている。

「利根川」上流の利根郡の本流沿いをー利根入り・支流の赤谷川沿いをー利根西入り・片品川沿いを利根東入りと云っている。

我が国代表する大河として「坂東太郎」の称がある。筑後川の筑紫次郎・吉野川の四国三郎と共に兄弟の名を持っている。又、関東平野を潤す母の川

でもある。現在も、首都圏の水需要の大半を供給し、千葉県は、6割以上利根川に頼っている。

江戸時代から「関宿城・関所」は重要地とされた。

「日光に通じる道」

日本橋から宇都宮で奥州街道から分かれる本街道に対し、専ら将軍の参宮に使われた日光御成街道、中山道から直行する日光例幣使街道、本街道の小山から近回りする壬生通り、奥州街道大田原から西進する日光北街道、会津とを結ぶ会津西街道、そして水戸街道から分岐し日光街道の石橋宿・雀宮宿の中間地点に合流する日光東往還などの脇往還があった。

「日光東往還」は、山崎、中里、・関宿、境、谷貝、仁連、諸川、武井、結城、多功の10宿が置かれた。約80kmの街道である。

道路拡張で「庚申塚・塔」は、消えていく。

「葛飾坂東観音霊場」は、茨城県古河市・五霞町・八千代町、栃木県野木町にある観音霊場の総称。

1714年、33ヵ寺の霊場にて開創。のちに追加されて、現在は 41ヵ寺からなる。その一番寺。

「実相寺」

1 番札ー山号・宝篋山、本尊ー 千手観世音菩薩、 真言宗豊山派 。

五霞町元栗橋ー 観音堂は明治11年に古河・長谷寺から移築 されたと云う。

「光岳寺」-納谷首切り塚・関宿城旧藩主居住地に近い、住所は関宿新町

徳川家ゆかりの寺院、1602年将軍徳川家康公の異父弟「松平康元」・母「於大の方(伝通院)の為に創建された寺院、当初は「弘経寺」と云った。

後に、家康公の命により改名された。

山道沿いに金仏様「地蔵菩薩」は、

本堂 地蔵菩薩・松平康元建立 江戸川方面に関宿城址が見える

関宿藩の城下町として栄えた町。

1871年(明治4年)の廃藩と昭和以降の水運の衰退・消滅によって小都市としての独自性は失われた地域。

関宿城の遺構は利根川や江戸川等の合分流点付近に位置し明治以降に行われた河川改修のために保存状態が極めて悪く、元の武家屋敷等もあまり残されていない。

「城下町」としての景観はない。この神社も、下総国なりし中世の頃、その一宮香取神宮の御祭神経津主命を奉斉し爾来神統守り伝えているのであろう

1912年 稲荷雷電の神々を合祀して現在に至っていると思う。

光岳寺前に鎮座する「香取・稲荷神社」

鈴木貫太郎氏の自宅

「鈴木貫太郎」 1867-1948(昭和23年) ポツダム宣言受諾の途を開いた元首相・海軍軍人・大阪生まれ

「鈴木貫太郎」 1867-1948(昭和23年) ポツダム宣言受諾の途を開いた元首相・海軍軍人・大阪生まれ1887年海軍兵学校・大学校卒、海軍大学校教官・ドイツ駐在武官・日露戦争第二駆逐隊司令として日本海海戦参加・海軍次官・海軍大将・連合艦隊司令長官・1929年予備役編入・待従長兼枢密顧問官で、昭和天皇の信任厚い・2.26事件で襲撃を受け重傷を負う。

小磯内閣の後を受け首相ー米内光政・東郷茂徳らと協力し「ポツダム宣言」を受諾し太平洋戦争終結に導いた。敗戦直後辞職引退。

明治4年、本籍地である千葉県東葛飾郡関宿町(現・野田市)に居を移す。明治10年、群馬県前橋市に転居し、厩橋学校、前橋中学、攻玉社を経て、

明治17年、に海軍兵学校に入学(14期)。

日清戦争に従軍。明治31年、海軍大学校を卒業。鈴木は生涯に2度の暗殺未遂を経験している。

幼い頃から何度も死にそうな目にあったと云う。3歳のとき暴走してきた馬に蹴られかけたり、魚釣りをしていて川に落ちたり、海軍に入ってからは夜の航海中に海に落ちたりしたが、その度に奇跡的に助かっている。

明治21年に、会津藩士の大沼親誠の娘、「とよ」と結婚。とよの姉は出羽重遠夫人。

当時の海軍では旧薩摩藩出身者が優遇され、鈴木のような旧幕府系の者は進級が遅かったと云う。

ドイツ駐在中の1903年(明治36年)、

「鈴木貫太郎記念館」

大日本帝国海軍軍人で第42代内閣総理大臣を務めた「鈴木貫太郎」ゆかりの品を展示。(野田市立記念館)無料

館内には、 貫太郎氏が愛用していた海軍時代や侍従長時代の礼服、当時を偲ばせる遺品が 数多く展示。

白川一郎画伯の描いた「最後の御前会議」の油絵が、

「利根川流域の洪水史」より

江戸時代初期、幕府は江戸湾(東京湾)に注いでいた利根川の本流を、流路の締め切りや開削を繰り返しながら銚子河口へ流す大工事、いわゆる利根川東遷事業を実施するとともに、関宿から分流させる江戸川の開削され、以後も洪水対策を主体とした改修工事が行われ、その過程で築堤や護岸水制など様々な改修技術が創案されてきた。が、数多くの洪水が人々を恐怖と苦難におとしめた。

全長約322km・我が国最大の河川「利根川」

「蛇籠」河川の護岸工事の際、籠の中に玉石や割石を詰めて、水の流れを抑えるために用いた物、多くは応急工事、暫定工事に使われ、蛇籠の並べ方は、「立て籠」が一般的ですが、まれに「複籠」として並べることも。蛇籠に利用された素材としては、竹の他、柳、そだ、鉄線など。

〔寛保2年(1742)の洪水〕

江戸時代最大の洪水と言われ、利根川上流部の舞木・赤岩・北河原及び新川通が破堤し、関宿城も大破。

荒川でも各所で破堤したため、埼玉平野で甚大な被害が発生し、江戸市中も浸水したと云う。

〔天明6年(1786)の洪水〕

7月の浅間山大噴火によって降灰や火砕流、溶岩流が発生し、数多くの人命や家屋、馬などの家畜を失い、その後の天明の飢饉の要因にもなる。

この噴火で大量の火山灰が吾妻川から利根川へ流れ込み、利根川上流部を中心に河床が急激に上昇。

このことが3年後の洪水の被害を拡大させることとなり、江戸市中も浸水し、永代橋や両国橋が流失した。

先人たちがコツコツ築堤工事を、「土羽打唄」が各地の残っている。「浚渫工事」川底の土砂を取り除く

安政の大洪水〕

江戸幕府が鎖国から開国へと政策を転換させましたが、他方洪水や地震、コレラの流行など数多くの災害が発生。

安政3年(1858)の洪水では利根川や渡良瀬川の各所で破堤し、数多くの人命が。

〔明治23年の洪水〕

8月上旬から雨が続き、22日には暴風となり、利根川は「9合水」「10合水」に達し、千カ所余りで堤防が決壊破損し、関宿では約30戸の家屋が流失するなど、流域各地で大きな被害を。

関宿水閘門・水位の調節する水閘門・明治33年利根運河(野田ー流山ー柏)は、水堰橋など壊れ運河の役割は終えている。

これらの経験をもとに国土交通省などでは、

洪水予防の治水対策及び貴重な水資源を確保するための利水対策を現在も行い、近年では、単に川を氾濫させないという治水対策から考え方を変換し、

流域全体の町づくりとともに洪水対策を行う総合的治水対策の推進に力が入れられていると云う。

人々に潤いと安らぎを与えてくれる河川は私たちの貴重な財産であり、自然と人間が共存できることを目的とした整備が進められている。

明治43年・昭和22年(カスリーン台風)が。 浚渫船が展示

次回は、関宿城址へ。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます