「信濃国分寺」は、県上田市国分にある天台宗の寺院。

本尊は、薬師如来。江戸時代には「浄瑠璃山真言院国分寺」と号している。「八日堂の別称も」

奈良時代に聖武天皇の詔により日本各地に建立された国分寺のうち、信濃国国分寺の後継寺院にあたる。本項では現寺院とともに、創建当時の史跡である信濃国分寺跡・信濃国分尼寺跡が。 上田市指定文化財

上田盆地の中、千曲川の北岸に位置する。

上田は、古代信濃国の中心地で、創建時の国分僧寺跡・尼寺跡は並んで建てられており、現在はその中をしなの鉄道が通っている。

僧寺跡の北方300mの場所に現在の国分寺が。

発掘調査によって両寺とも平安時代初期まで認められ、現国分寺位置への移転の年代は定かでないと云う。

寺伝では、承平8年の938年、に「平将門と平貞盛」の合戦で焼亡したという。

「将門記」にも国分寺辺での合戦の記録があるが詳細は明らかではなく、発掘で明らかとなった焼けた痕跡も一部に留まっていることから、他国の国分寺同様に平安時代末期の律令制衰退により荒廃したと見られる。

現寺院の境内にある石造多宝塔は鎌倉時代の作と見られることや、寺伝では三重塔の建立ー1197年、ということから、移転時期を平安時代。

諸国国分寺の本尊の多くが釈迦如来であるのに対して当寺は薬師如来であることについて、平安時代中期に寺勢が傾いた際の復興において、当時の仏教思想の潮流に従ったものと推測。

「小諸山吹味噌」延宝の1674年、初代小山久左衛門正顕、創業ー 醸造品目、清酒・酢・溜まり。小諸藩用を兼ね、長野・新潟全円と取引。

1783年、溜まり醸造を味噌醸造と醤油醸造に分離。明治33年、合資会社酢久商店に。 販路を中部地方のほか関東地方にも広げる。

昭和になり、昭和26年、合資会社酢久商店味噌部、ならびに丸五商店味噌部を合併独立、信州味噌株式会社を設立。

贈答品販売。業界初のデパートを通じた積極販売に着手した。昭和41年、工場大改造。順調に発展を続けている。

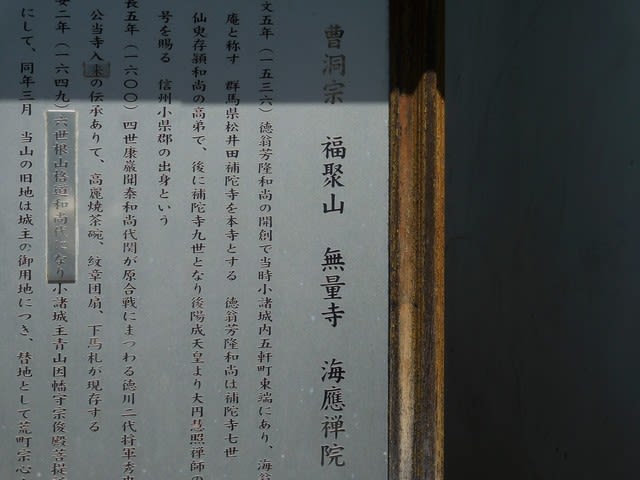

「福聚山 無量寺 海応禅寺」ー北国街道沿い。

天文5年の1536年創建

曹洞宗の古刹ー戦国時代は小諸城内にあり。

東軍徳川秀忠・上田城真田軍「上田合戦」で和睦した寺

小諸すみれ発見地

「潜竜の松」は、樹齢380年以上と云う。

「高浜虚子」 1874年、明治7年-1959年昭和34年 昭和俳壇の基礎をつくった「ホトトギス」主宰者。

俳人・小説家、愛媛県生まれ。 伊予中学時代の級友の「河東碧梧桐」を介して同郷の先輩「正岡子規」に文通し、俳句への機縁となる。

第二高等学校中退し、子規に師事し、俳壇「ホトトギス」を継承して主宰。

多くの俳人を育てている。「風流せんぽう・俳諧師・・夏目漱石と共に余裕派と呼ばれている。

海外旅行に羽織袴に草履であったと云う。客観写生・花鳥ふうえいを提唱して俳句の伝統を守ったと云う。文化勲章受章した。

虚子庵

戦火を避け、小諸へ4年間疎開している。

「小諸雑記・小諸百句」など。

「八幡神社句碑」から

立科に 春の雲 今うごき居り

笠石句碑 秋晴の 浅間仰ぎて 主客あり

虚子の子供達が疎開中住んだ場所が「笠石」-虚子の散歩道にある。

大日堂・与良古墳・馬頭観音が散歩道に

虚子の散歩道に小諸野岸小学校・句碑のある八幡神社、熊野神社と武田信玄戦勝祈願「長勝寺」が

記念館前に 柴を負ひ それにしめじの 篭を下げ

人々に 更に紫苑に 名残あり

風花に 山家住ひも 早三年 (縁側散歩)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます