東海道五十三次

江戸・日本橋 - 品川 - 川崎 - 神奈川 - 程ヶ谷 - 戸塚 - 藤沢 - 平塚 - 大磯 - 小田原 - 箱根 - 三島 - 沼津 - 原 - 吉原 - 蒲原 -「由比」 興津 - 江尻 - 府中 - 鞠子 - 岡部 - 藤枝 - 島田 - 金谷 - 日坂 - 掛川

袋井 - 見附 - 浜松 - 舞阪 - 新居 - 白須賀 - 二川 - 吉田 -御油 - 赤坂 - 藤川 - 岡崎 - 池鯉鮒 - 鳴海 - 宮 - 桑名 - 四日市 - 石薬師 - 庄野 - 亀山 - 関 - 坂下 - 土山 - 水口 - 石部 - 草津 - 大津 - (京・三条大橋)・ 京街道(大坂街道) (京) - 伏見 - 淀 - 枚方 - 守口 - (大坂・高麗橋)

「由比宿」

由比は、江戸より数えて「16番目の小さな宿場町、海と山に挟まれた鰻の寝床が連なる農漁村だが、本陣、脇本陣が一軒ずつ有って密集し、昔は賑わいを

見せていたのであろう。「弥次喜多道中」で茶屋の女性達の呼び込みに辟易したのはどの辺であったのか。

宿場の西に由比川が流れ、水量が増すと「歩行渡り」で、越えなくてはならなかったという。「踏み込めば 草臥足も治れるかや 三里たけなる由比川の水」

と当時の狂言である。

JR東海道本線「由井駅」 駅前商店街

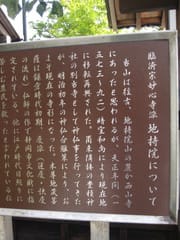

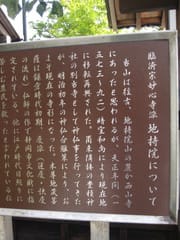

「地持院」は、山号を北田山、臨済宗妙心寺派に属し、往古地持院山の麓か西山寺にあったという。1573~91年 開山暗室和尚により、現在地に移転再興された。

爾来隣接の豊積神社の別当寺として神仏事を行って、明治初年の神仏分離策により、現在の寺形になった。

本尊は地蔵菩薩「市指定文化財」、他に江戸時代日照りに苦しむ農民を救ったと言われている伝説の「代かき地蔵」や「六地蔵」「わらべ地蔵」「のっぺらぼう地蔵」、

寺領ヌクイから掘り出された「掘り出し地蔵」等がある。お地蔵さまの寺とも呼ばれている。

本堂は大正10年、客殿庫裏は平成7年の建立し、開山暗室和尚より鮎川博道和尚で27代目。

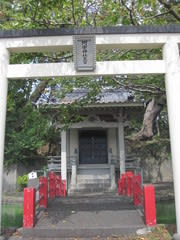

地持寺 楼門

境内は、約二千坪に本堂・堂・客殿・書院・庫裡・山門・鐘楼等諸堂が配置され、飾る四十四面の襖絵・彼岸庭になっている。

心にやすらぎを与える禅寺らしい寺。本堂(大正10年建立)、客殿(平成7年建立)、彼岸庭より見た客殿。

書院(平成7年建立)、鐘楼(昭和34年建立)、住職手造の山門・塀と所々の彫刻もある。

寺の隣には、「駿河國廬原郡 豊積神社・旧郷社」がある。御祭神ー木花之佐久夜比賣命、旧由比町の鎮座。

鳥居をくぐると、茂った木々で境内は暗い、境内に、二基の鳥居、大イチョウの木がある。

神事の、「太鼓祭りは有名」境内には、太鼓の彫刻もあった。正面の社殿の後方には、垣に囲まれて、流造の本殿がある。参拝。

神社鳥居 拝殿 地持寺 本堂

浅間神を祀る神社であり、往古は、豊積之浅間大明神と称していたという、豊積の社号に関しては豊受姫ではなく、木花之佐久夜比賣命の別名・豊吾田姫の豊と父神である大山祇神の祇から取られたという説もある。

坂上田村麿が東征の戦勝報告に当社に立寄り、ここで、宴を催したことから、太鼓祭りが起ったという。境内社の数も多い。

神社本殿 緑に囲まれた境内

「経塚山、妙栄寺」は、1854年、日満上人が境内に大乗妙典を書写した経石数百個が埋没しているのを知り、土地の有志と石塔と草堂を建立。

これを経塚山妙栄寺と称し自ら開山となった寺。

当初は三間四面の辻堂にして、無檀無禄であった。明治23年、望月与平が堂宇を修繕してついに題目修行の道場とした。

18世一妙院日久と一浄院日豊法尼の心願によって現本堂が建立され、20世真亮院日恩に至って境内地の整備された。

本堂

「由比本陣」(大名が宿泊する施設)は、本陣一軒と脇本陣一軒、旅篭屋が三十二軒あり、相当な賑わいを見せていたと伝えられている。

弥次さん喜多さんで知られる「東海道中膝栗毛」の文中でも往時の賑わいぶりを伝えている。

由比町には、今も当時の面影を残す所が多く、町ではこの本陣屋敷を整備し、江戸時代の生活文化を知る貴重な体験ゾーンとして町民をはじめ訪れる人々が

江戸文化に触れることのできるよう由比本陣公園として開放。

資料展示場

表門、石垣、木塀など、本陣は普通に見られる本陣とは少し異なっていて、街道に家屋を直面させないで塀などで遮蔽した。

「遮蔽型本陣」といわれる形式を特徴としている。表門、石垣、木塀や馬の水呑場などは、当時の佇まいを彷彿させる物。

「本陣記念館(御幸亭)」明治天皇がご小休された離れ屋敷。

茶室、水屋などを備えた伝統的な和風建築、出来るだけ当時のままを復元されている。

記念館前にある庭園は「松榧園」といい、その由来は家康公お手植えの松、馬つなぎの榧があることから山岡鉄舟が命名したもの。

記念館北側の庭は、小堀遠州作といわれており、当時の石組みなどを修復しながら再整備された。

本陣 庭園

「楠木正雪」は、慶安4年・1651年に、「由井正雪の乱・慶安の変」を起こし駿府にて自害。享年47。正雪の首塚が「菩提樹院」に存在する。

慶安の変 は、江戸幕府第3代将軍徳川家光の死の直後に、幕府政策への批判と浪人の救済を掲げ、宝蔵院流の槍術家丸橋忠弥、金井半兵衛、熊谷直義など浪人を

集めて幕府転覆を計画した事件。しかし仲間の裏切りによる密告によって、事前に発覚したため、正雪は駿府の宿にて町奉行の捕り方に囲まれ自刃した。

事件は、4代将軍徳川家綱以降の政治が武断政策から文治政策へ転換することになったきっかけの一つ、とも言われている。

東海道幕末の風雲児、正雪は、駿府まで逃げて自刃したが、遺髪を託し「正雪紺屋」の浦に埋められているという。

明治に掘り出されかけたが、災いが起きたため中止されている。

明治天皇休息処碑 本陣前の紺屋

「神沢川酒造場」は、由比町の酒、 南部杜氏、仕込水は、神沢川の伏流水。

秋には黄金色に染まる米どころ、冬には雪に閉ざされる寒冷な気候、そんな所が酒蔵にふさわしい風景のように思いがち。

しかし一年を通して温暖な気候の静岡にも三十数件の酒蔵がある。

静岡のほぼ中央、東海道の十七番目の宿場町今なお古い町並みを残す由比町に正雪の蔵元、神沢川酒造場はある。

北に富士山を背にし、南に駿河湾を望む由比町は、小倉百人一首の中に山部赤人が「田子の浦ゆうち出でてみれば真白にそ富士の高嶺に雪は降りける」

と詠われた地と言われる所で古くから東西の交通の要所として栄えた町。

古い歴史を持つ由比町は、駿河湾でしか捕れない桜えびの産地として水産加工業の盛んな町でもあり、田圃もなく温暖な気候のこの地で

創業大正元年、酒蔵としては若い歴史であるが、酒質の向上に努めているという。

由井宿に残る黒塀 造り酒屋 工場の煙突 昔は、煙がもくもくと

仕込み水は、横を流れる神沢川の上流より引き込んでいるものを使用して、鉄、マンガン、マグネシウムなどをほとんど含まない軟水で

スッキリしている酒であった。

工場内 瓶詰工場

「酒の話・ジンの製造」

原料は、ライ麦とトウモロコシを蒸煮した後麦芽を加え糖化、醗酵液を蒸留し、留液をアルコール分50-60%まで水を加える。

杜松の香料を刻むか蒸留釜に置く方法(ジンヘッド)アルコール蒸気が通過する方法。杜松(ジュニバー)特有の香気をもったものになる。

安価なジンは、ジンエッセンス(香料植物)加えたものもある。

「蒲原宿」へ

駿河の海を見渡し、みかんの山を眺めつつ、歩いた。ここは、天下の東海道、五十三次、15番目の蒲原の宿。街は、由比と同じ細長く、格子戸が並ぶ町並み、江戸時代と大きく変わっていないようだ。

蒲原宿は、山、川、海に囲まれた静岡市清水区蒲原である。駿河湾で最も奥深い海岸沿いに広がる東西約6.4kmの細長い町並み。

東海道五十三次の時代から、交通の要所として栄えた歴史のある地域。温暖な気候や豊かな海に恵まれて柑橘類、桜えびなど特産品で知られている。

海辺の町らしく明るく伸びやかで、確かな歴史の息吹が感じ、通りの人に聞くと左に見える山の頂上に「蒲原城」が有ったという。

「蒲原城」は、 山城、築城時期は、 南北朝期。築城ー 蒲原氏、その後、佐竹氏、北条氏等。遺構ー 曲輪、土塁、堀切、石積 等

歴史は、鎌倉期に「入江清定」の三男、清実が蒲原荘に居住し蒲原氏を名乗り、築城は南北朝期と推定されている。

1582年の織田信長・徳川家康の甲斐・駿河への侵攻の際、蒲原城は、朝比奈駿河守信置が守備していたが徳川軍の攻撃により落城したと言われる。

蒲原城は、東海道の難所、由比ガ浜と薩捶峠を眼下に控え、「海道一の堅城」と呼ばれていた。

城山」と称される山は周囲と比べて飛びぬけて高い山、というわけではない。南側は急な崖、他の三方も深い谷に守られた堅固な要害であった。

甲相駿三国同盟が信玄の駿河侵攻によって破られた後、駿東一帯は武田氏と北条氏による激しい抗争が続きます。そんな中でも、北条の長老格であった

幻庵長綱の子ふたりが討ち死にしたこの蒲原城の攻防戦は最も激しかった戦いのひとつであったという。

蒲原宿から見える 蒲原山城跡の山 善福寺

蒲原城跡の約650m東に標高約164mの御殿山山頂に、「狼煙場」と呼ばれてい 所がある。

蒲原城の東側は北方から山が張り出している、 そのため、「狼煙場」は、敵の動向を監視する目的で築かれ、蒲原城の外曲輪の働きをし ていたという。

宿場と山城跡 御殿山向かいの山に狼煙場が

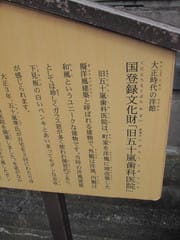

蒲原宿は、町をあげて古い物を大事にしているという。小さい蒲原宿の名所の中には「旧五十嵐歯科医院」、「志田邸」「青山荘」などがありました。

旧東海道蒲原宿の街並み 大正時代の歯科医院

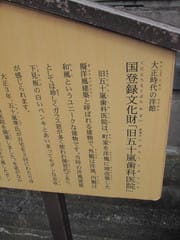

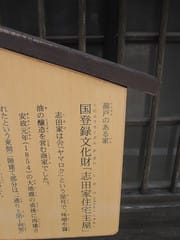

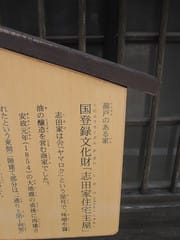

「志田邸」は、東海道蒲原宿でコメや醤油を扱っていた商家志田家の主屋。国の有形登録文化財に選定された。

東海道町民生活歴史館は、志田家に残る江戸時代からの醤油工場等を活用した資料館、江戸時代から昭和前期までの町民生活に関係したもの

展示している。

志田邸跡

山梨南アルプス駒ヶ岳、釜無川・笛吹川源流から南に流れ、ここ蒲原の駿河湾に注いでいる富士川河口「新富士川橋」を渡ります。

登呂の遺跡、駿河国府、今川氏の本拠地、家康の城下町、、。歴史の静岡市と別れ富士市の中心「吉原宿」に向かいます。

新富士川橋

「富士市」は、駿河トラフとその延長上の富士川河口断層帯に面しているため、プレート境界型の大地震「東海地震」の危険性が指摘されており、

国・県・周辺自治体とともに地震対策、特に津波対策に力が入れられている所。

江戸時代には東海道の宿場町の一つである「吉原宿」が存在したが、津波で2度壊滅的な被害を受け、その度に宿場の位置が内陸部に移動。

富士川

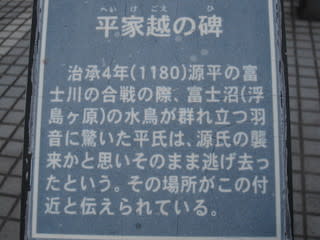

「富士川の戦い」は、 治承4年秋の夜、武田信義の部隊が平家軍の背後に回るために渡河を開始した。

この時、富士川の川面で静かに眠っていた水鳥の大群がこの物音に驚き、一斉に飛び上がった。この時の水鳥の羽音がすさまじく、これを源氏軍の夜襲と

勘違いした平家軍は大混乱に陥ったという。

武器も持たずに逃げ回る者、杭につないだ馬にまたがり、ぐるぐる走り回る者、等々、散々な混乱ぶりだったと「平家物語」や「源平盛衰記」は伝えている。

しかし、実際にこのような混乱ぶりがあったのかどうかは定かではない。この混乱ぶりには、軍記物の特徴である誇張がかなり含まれている。

士気も振るわず兵力でも劣勢に立たされていた平家軍が、源氏軍の襲来とともに、戦いらしい戦いもせずに潰走したことは確かであろう。

平惟盛が京に逃げ戻った時には、7万騎の兵力が僅か10騎になっていたという。

「平維盛」 1157-84 平清盛の嫡孫、重盛の長男、後白河法皇「五十の賀」で「青海波」を舞い、桜梅少将と呼ばれていた。

平家の総大将として「富士川の戦い」で潰走。「墨俣川の戦い」で勝利するが、倶利伽羅峠で木曾義仲軍に大敗する。

妻子を京都に残して高野山に出家する。都の空を望み妻子が恋しく那智の滝に打たれたと「平家物語」は、伝えている。

和田川 富士川の戦いの「平家越え橋」

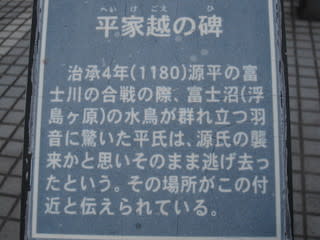

「平家越え橋」は、

平氏が敗走したのは富士市の新橋町辺りとされる。付近にはかつて「平家越」という小字があり、和田川にかかる平家越え橋の東詰めには「平家越えの碑」が建つ。

現在の富士川は市西端を流れており、碑とは6kmほど離れているが、これは江戸期の治水事業で川筋が西へ移ったため。

往時はもっと東を流れ、幾筋もの支流を形成していた。市内には地名に「島」とつく地域が多いが、これらは砂州・中州だったことに由来している。

吉原宿に近い。

平家越えの碑 吉原宿跡

「源氏、頼朝」は、安房国平北郡猟島に。同地で先発していた三浦一族らと合流地元の豪族安西景益が頼朝らを迎え入れた。

頼朝は和田義盛を千葉常胤へ、安達盛長を上総広常のもとへ派遣。その他、小山朝政、下河辺行平そして豊島清元、葛西清重父子にも参陣するよう求め、

千葉常胤は、直ちにお迎えするとの返事を寄こし挙兵して下総国府を襲い、平家一族の目代を殺したが「結城浜の戦い」、房総半島に大きな勢力を有する

上総広常の向背には不安があった。

頼朝は、300騎を率いて安房国を出立。下総国府に入り、千葉常胤が一族を率いてこれを迎え、千葉氏の300騎を加えた。

武蔵国と下総国の国境の隅田川に達したところで、上総広常が2万騎の大軍を率いて参陣した。諸国の兵が集まり2万5000余騎に膨れ上がっている。

頼朝は武蔵国へ入り、豊島清元、葛西清重、足立遠元、河越重頼、江戸重長、畠山重忠らが続々と参じた。頼朝の軍は数万騎の大軍に膨れ上がり、

何らの抵抗を受けることな、源氏累代の本拠地鎌倉に入った。

この辺りは、安藤廣重も東海道五十三次の「吉原 左富士」として描いた景勝地だったという。

治承年の10月、源平両軍が対峙した古戦場と伝わっているが、現在は、和田川の薄汚れた川が流れているだけの埃っぽい工場地帯であった。もっとも富士川合戦とは名ばかりで、実際には古戦場と呼ぶほどの大規模な衝突は起きていなかったという人もいる。

浮㠀ヶ原、富士沼での源平の戦いが

「吉原宿、田子の浦」

吉原は、富士市の中心より少し東に位置。田子の浦港に架かる橋「沼川橋」を通ると、戦国時代の「吉原宿」のあった所。

田子江川、潤井川、小潤井川、和田川、沼川が流入し、港の周辺は、古くから製紙の町として発展してきた。

富士市ということもあって日本製紙・王子製紙・三島製紙などの製紙工場が多く、倉庫(埠頭倉庫)、運輸業、食品加工工場も集中する。

南側には石油埠頭があり、油槽所も多い、西側には、旭化成の工場、東側寄りには貯木場となっている。

港を作る前は砂浜海岸であり、湾になっていることで、定期的に浚渫工事が行われている。

しかしながら、田子の浦港に入港する外航船(外国貨物を運ぶ船舶)は、主に紙の原料となるチップや コーンスターチの原料となるトウモロコシなどの

バルカーがあり、これらはパナマックス級であることが多いが、このクラスの船に貨物が満載の状態や潮の干満を考慮しないと船底を擦ってしまい

接岸できなかったりする。

沼川の石水門は、明治19年に完成し、「6つめがね」の通称で親しまれていた。長さ63.5メートル、幅・高さ6.9メートルの立派なもので、沼川一帯の農耕地を海水の逆流から守ってきましたが、貯木場を建設するために取り壊され、(現在は沼川橋になっています)昭和41年12月沼川石水門は、撤去され、碑が建てられている。

現在の街並み 石水門の碑

「田子の浦」

「田子の浦にうち出でてみれば白妙の 富士の高嶺に雪は降りつつ」 山部赤人(新古今集)。

(田子の浦まではるばる来てみると、富士山の高いところは真っ白になっている。今でも雪は降り続いているのだ)

「田子の浦ゆうち出でてみれば真白にぞ 富士の高嶺に雪は降りける」 山部赤人(万葉集)。

(“田子の浦ゆ”の“ゆ”がまず違い、これは経由の由(ゆ)。

”田子の浦に”ではここから富士山を見たという事になり、“田子の浦ゆ”ではここを通って富士山が見えるところまで出たという)

“雪は降りつつ”と“降りける”でもかなり違う。“つつ”では今も降っているという意味になり、“ける”では降ったということになる。

“白妙の”と“真白にぞ”でもかなり違ってくる。万葉集・新古今集とどっちが・・・・。

田子の浦みなと公園の森 田子の浦 化学工場のクレーンが

「田子の浦みなと公園」山部赤人の歌碑あり。

公園から残念ながら田子の浦の港は臨められないが、秋には、展望台から、御前崎、東は箱根山麓、南は天城から大瀬崎、そして北は富士山、愛鷹山、

南アルプスと見える時もあるという。

公園展望台から 園内の神社で参拝

「市の津波想定」は、東海地震の被害想定で、富士市沿岸に到達が予想される津波の高さは2.6~2.8mと推定、

田子の浦湾内に侵入した津波は高さ3.8mと推定され、市の海岸沿いには、過去の高潮被害の後に高さ17mの防潮堤が設置されており、この防潮堤を超えるような

推定はされていないという。

市内の津波の浸水の深さは0.5m以下と推定されて、津波による家屋の倒壊や人的な被害は想定されていない。

しかし、東北地方太平洋沖地震を教訓とした地震・津波対策に関する専門調査会の報告にもあり、想定できなかった地震の規模と巨大津波が東北地方を中心に発生し、

未曾有の大震災に日本中の沿岸地域に住んでいる人々が不安を感じている。

ここ「みなと公園」も、海は、コンクリートの壁。

「毘沙門天・妙法寺」は、中国風、インド風の建物が同じ敷地内にある毘沙門天妙法寺。

毘沙門天は、四天王最強の神で、すべてのことを一切聞きもらさない知恵者というところから多聞天とも呼ばれている。日本では財宝や福徳を与える神様としている。

毎年旧暦の正月に行われる毘沙門天大祭は日本三大だるま市の1つとして有名で、ここで売られる立派なひげのだるまは五穀豊穣、商売繁昌などの縁起物として人気。

毘沙門天妙法寺 正面

山号、香久山、毘沙門天、市今井町、 日蓮宗 本尊 一塔両尊、創建 1627年 開基 渡部彦左衛門 、開山 日深上人、本寺 身延久遠寺、 日蓮宗橘、

毘沙門輪宝 鎮守 毘沙門堂、 旧暦正月7~9日:大祭(だるま市)。

銭洗いの池に、「お札やコインを洗って種銭して下さい」、と書かれていた。毘沙門天は勝負運、開運に利益があるとされて、ここでお金を洗って商売の種銭にしたり、

勝負事などにも御利益が?。

大鳥居 鐘楼 本堂前

本堂は、毘沙門堂と呼ばれ、日本風建築、奥には、インド風建築の建物。同じ寺内の建物とは思えない、屋根は、竜が彫られている。

左右に狛犬も彫られ、歴史を感じさせる。呪文で、フクジュウカイムリョウの呪文を唱えは、惣無量の物を与えたまえの意味らしい。

焼香殿 本殿

本堂の中に、大きなダルマがあり、網で囲われていた。立派なひげをたくわえたダルマが笑っている。手前には商売繁盛と家内安全の文字。

小さなダルマは、右目だけ黒く入れられていた。念願が成就したときに左目を入れるのであろう。

本堂内 竜神 本殿外廊下

富士川に沿って、続きます。

江戸・日本橋 - 品川 - 川崎 - 神奈川 - 程ヶ谷 - 戸塚 - 藤沢 - 平塚 - 大磯 - 小田原 - 箱根 - 三島 - 沼津 - 原 - 吉原 - 蒲原 -「由比」 興津 - 江尻 - 府中 - 鞠子 - 岡部 - 藤枝 - 島田 - 金谷 - 日坂 - 掛川

袋井 - 見附 - 浜松 - 舞阪 - 新居 - 白須賀 - 二川 - 吉田 -御油 - 赤坂 - 藤川 - 岡崎 - 池鯉鮒 - 鳴海 - 宮 - 桑名 - 四日市 - 石薬師 - 庄野 - 亀山 - 関 - 坂下 - 土山 - 水口 - 石部 - 草津 - 大津 - (京・三条大橋)・ 京街道(大坂街道) (京) - 伏見 - 淀 - 枚方 - 守口 - (大坂・高麗橋)

「由比宿」

由比は、江戸より数えて「16番目の小さな宿場町、海と山に挟まれた鰻の寝床が連なる農漁村だが、本陣、脇本陣が一軒ずつ有って密集し、昔は賑わいを

見せていたのであろう。「弥次喜多道中」で茶屋の女性達の呼び込みに辟易したのはどの辺であったのか。

宿場の西に由比川が流れ、水量が増すと「歩行渡り」で、越えなくてはならなかったという。「踏み込めば 草臥足も治れるかや 三里たけなる由比川の水」

と当時の狂言である。

JR東海道本線「由井駅」 駅前商店街

「地持院」は、山号を北田山、臨済宗妙心寺派に属し、往古地持院山の麓か西山寺にあったという。1573~91年 開山暗室和尚により、現在地に移転再興された。

爾来隣接の豊積神社の別当寺として神仏事を行って、明治初年の神仏分離策により、現在の寺形になった。

本尊は地蔵菩薩「市指定文化財」、他に江戸時代日照りに苦しむ農民を救ったと言われている伝説の「代かき地蔵」や「六地蔵」「わらべ地蔵」「のっぺらぼう地蔵」、

寺領ヌクイから掘り出された「掘り出し地蔵」等がある。お地蔵さまの寺とも呼ばれている。

本堂は大正10年、客殿庫裏は平成7年の建立し、開山暗室和尚より鮎川博道和尚で27代目。

地持寺 楼門

境内は、約二千坪に本堂・堂・客殿・書院・庫裡・山門・鐘楼等諸堂が配置され、飾る四十四面の襖絵・彼岸庭になっている。

心にやすらぎを与える禅寺らしい寺。本堂(大正10年建立)、客殿(平成7年建立)、彼岸庭より見た客殿。

書院(平成7年建立)、鐘楼(昭和34年建立)、住職手造の山門・塀と所々の彫刻もある。

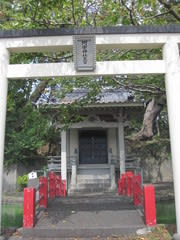

寺の隣には、「駿河國廬原郡 豊積神社・旧郷社」がある。御祭神ー木花之佐久夜比賣命、旧由比町の鎮座。

鳥居をくぐると、茂った木々で境内は暗い、境内に、二基の鳥居、大イチョウの木がある。

神事の、「太鼓祭りは有名」境内には、太鼓の彫刻もあった。正面の社殿の後方には、垣に囲まれて、流造の本殿がある。参拝。

神社鳥居 拝殿 地持寺 本堂

浅間神を祀る神社であり、往古は、豊積之浅間大明神と称していたという、豊積の社号に関しては豊受姫ではなく、木花之佐久夜比賣命の別名・豊吾田姫の豊と父神である大山祇神の祇から取られたという説もある。

坂上田村麿が東征の戦勝報告に当社に立寄り、ここで、宴を催したことから、太鼓祭りが起ったという。境内社の数も多い。

神社本殿 緑に囲まれた境内

「経塚山、妙栄寺」は、1854年、日満上人が境内に大乗妙典を書写した経石数百個が埋没しているのを知り、土地の有志と石塔と草堂を建立。

これを経塚山妙栄寺と称し自ら開山となった寺。

当初は三間四面の辻堂にして、無檀無禄であった。明治23年、望月与平が堂宇を修繕してついに題目修行の道場とした。

18世一妙院日久と一浄院日豊法尼の心願によって現本堂が建立され、20世真亮院日恩に至って境内地の整備された。

本堂

「由比本陣」(大名が宿泊する施設)は、本陣一軒と脇本陣一軒、旅篭屋が三十二軒あり、相当な賑わいを見せていたと伝えられている。

弥次さん喜多さんで知られる「東海道中膝栗毛」の文中でも往時の賑わいぶりを伝えている。

由比町には、今も当時の面影を残す所が多く、町ではこの本陣屋敷を整備し、江戸時代の生活文化を知る貴重な体験ゾーンとして町民をはじめ訪れる人々が

江戸文化に触れることのできるよう由比本陣公園として開放。

資料展示場

表門、石垣、木塀など、本陣は普通に見られる本陣とは少し異なっていて、街道に家屋を直面させないで塀などで遮蔽した。

「遮蔽型本陣」といわれる形式を特徴としている。表門、石垣、木塀や馬の水呑場などは、当時の佇まいを彷彿させる物。

「本陣記念館(御幸亭)」明治天皇がご小休された離れ屋敷。

茶室、水屋などを備えた伝統的な和風建築、出来るだけ当時のままを復元されている。

記念館前にある庭園は「松榧園」といい、その由来は家康公お手植えの松、馬つなぎの榧があることから山岡鉄舟が命名したもの。

記念館北側の庭は、小堀遠州作といわれており、当時の石組みなどを修復しながら再整備された。

本陣 庭園

「楠木正雪」は、慶安4年・1651年に、「由井正雪の乱・慶安の変」を起こし駿府にて自害。享年47。正雪の首塚が「菩提樹院」に存在する。

慶安の変 は、江戸幕府第3代将軍徳川家光の死の直後に、幕府政策への批判と浪人の救済を掲げ、宝蔵院流の槍術家丸橋忠弥、金井半兵衛、熊谷直義など浪人を

集めて幕府転覆を計画した事件。しかし仲間の裏切りによる密告によって、事前に発覚したため、正雪は駿府の宿にて町奉行の捕り方に囲まれ自刃した。

事件は、4代将軍徳川家綱以降の政治が武断政策から文治政策へ転換することになったきっかけの一つ、とも言われている。

東海道幕末の風雲児、正雪は、駿府まで逃げて自刃したが、遺髪を託し「正雪紺屋」の浦に埋められているという。

明治に掘り出されかけたが、災いが起きたため中止されている。

明治天皇休息処碑 本陣前の紺屋

「神沢川酒造場」は、由比町の酒、 南部杜氏、仕込水は、神沢川の伏流水。

秋には黄金色に染まる米どころ、冬には雪に閉ざされる寒冷な気候、そんな所が酒蔵にふさわしい風景のように思いがち。

しかし一年を通して温暖な気候の静岡にも三十数件の酒蔵がある。

静岡のほぼ中央、東海道の十七番目の宿場町今なお古い町並みを残す由比町に正雪の蔵元、神沢川酒造場はある。

北に富士山を背にし、南に駿河湾を望む由比町は、小倉百人一首の中に山部赤人が「田子の浦ゆうち出でてみれば真白にそ富士の高嶺に雪は降りける」

と詠われた地と言われる所で古くから東西の交通の要所として栄えた町。

古い歴史を持つ由比町は、駿河湾でしか捕れない桜えびの産地として水産加工業の盛んな町でもあり、田圃もなく温暖な気候のこの地で

創業大正元年、酒蔵としては若い歴史であるが、酒質の向上に努めているという。

由井宿に残る黒塀 造り酒屋 工場の煙突 昔は、煙がもくもくと

仕込み水は、横を流れる神沢川の上流より引き込んでいるものを使用して、鉄、マンガン、マグネシウムなどをほとんど含まない軟水で

スッキリしている酒であった。

工場内 瓶詰工場

「酒の話・ジンの製造」

原料は、ライ麦とトウモロコシを蒸煮した後麦芽を加え糖化、醗酵液を蒸留し、留液をアルコール分50-60%まで水を加える。

杜松の香料を刻むか蒸留釜に置く方法(ジンヘッド)アルコール蒸気が通過する方法。杜松(ジュニバー)特有の香気をもったものになる。

安価なジンは、ジンエッセンス(香料植物)加えたものもある。

「蒲原宿」へ

駿河の海を見渡し、みかんの山を眺めつつ、歩いた。ここは、天下の東海道、五十三次、15番目の蒲原の宿。街は、由比と同じ細長く、格子戸が並ぶ町並み、江戸時代と大きく変わっていないようだ。

蒲原宿は、山、川、海に囲まれた静岡市清水区蒲原である。駿河湾で最も奥深い海岸沿いに広がる東西約6.4kmの細長い町並み。

東海道五十三次の時代から、交通の要所として栄えた歴史のある地域。温暖な気候や豊かな海に恵まれて柑橘類、桜えびなど特産品で知られている。

海辺の町らしく明るく伸びやかで、確かな歴史の息吹が感じ、通りの人に聞くと左に見える山の頂上に「蒲原城」が有ったという。

「蒲原城」は、 山城、築城時期は、 南北朝期。築城ー 蒲原氏、その後、佐竹氏、北条氏等。遺構ー 曲輪、土塁、堀切、石積 等

歴史は、鎌倉期に「入江清定」の三男、清実が蒲原荘に居住し蒲原氏を名乗り、築城は南北朝期と推定されている。

1582年の織田信長・徳川家康の甲斐・駿河への侵攻の際、蒲原城は、朝比奈駿河守信置が守備していたが徳川軍の攻撃により落城したと言われる。

蒲原城は、東海道の難所、由比ガ浜と薩捶峠を眼下に控え、「海道一の堅城」と呼ばれていた。

城山」と称される山は周囲と比べて飛びぬけて高い山、というわけではない。南側は急な崖、他の三方も深い谷に守られた堅固な要害であった。

甲相駿三国同盟が信玄の駿河侵攻によって破られた後、駿東一帯は武田氏と北条氏による激しい抗争が続きます。そんな中でも、北条の長老格であった

幻庵長綱の子ふたりが討ち死にしたこの蒲原城の攻防戦は最も激しかった戦いのひとつであったという。

蒲原宿から見える 蒲原山城跡の山 善福寺

蒲原城跡の約650m東に標高約164mの御殿山山頂に、「狼煙場」と呼ばれてい 所がある。

蒲原城の東側は北方から山が張り出している、 そのため、「狼煙場」は、敵の動向を監視する目的で築かれ、蒲原城の外曲輪の働きをし ていたという。

宿場と山城跡 御殿山向かいの山に狼煙場が

蒲原宿は、町をあげて古い物を大事にしているという。小さい蒲原宿の名所の中には「旧五十嵐歯科医院」、「志田邸」「青山荘」などがありました。

旧東海道蒲原宿の街並み 大正時代の歯科医院

「志田邸」は、東海道蒲原宿でコメや醤油を扱っていた商家志田家の主屋。国の有形登録文化財に選定された。

東海道町民生活歴史館は、志田家に残る江戸時代からの醤油工場等を活用した資料館、江戸時代から昭和前期までの町民生活に関係したもの

展示している。

志田邸跡

山梨南アルプス駒ヶ岳、釜無川・笛吹川源流から南に流れ、ここ蒲原の駿河湾に注いでいる富士川河口「新富士川橋」を渡ります。

登呂の遺跡、駿河国府、今川氏の本拠地、家康の城下町、、。歴史の静岡市と別れ富士市の中心「吉原宿」に向かいます。

新富士川橋

「富士市」は、駿河トラフとその延長上の富士川河口断層帯に面しているため、プレート境界型の大地震「東海地震」の危険性が指摘されており、

国・県・周辺自治体とともに地震対策、特に津波対策に力が入れられている所。

江戸時代には東海道の宿場町の一つである「吉原宿」が存在したが、津波で2度壊滅的な被害を受け、その度に宿場の位置が内陸部に移動。

富士川

「富士川の戦い」は、 治承4年秋の夜、武田信義の部隊が平家軍の背後に回るために渡河を開始した。

この時、富士川の川面で静かに眠っていた水鳥の大群がこの物音に驚き、一斉に飛び上がった。この時の水鳥の羽音がすさまじく、これを源氏軍の夜襲と

勘違いした平家軍は大混乱に陥ったという。

武器も持たずに逃げ回る者、杭につないだ馬にまたがり、ぐるぐる走り回る者、等々、散々な混乱ぶりだったと「平家物語」や「源平盛衰記」は伝えている。

しかし、実際にこのような混乱ぶりがあったのかどうかは定かではない。この混乱ぶりには、軍記物の特徴である誇張がかなり含まれている。

士気も振るわず兵力でも劣勢に立たされていた平家軍が、源氏軍の襲来とともに、戦いらしい戦いもせずに潰走したことは確かであろう。

平惟盛が京に逃げ戻った時には、7万騎の兵力が僅か10騎になっていたという。

「平維盛」 1157-84 平清盛の嫡孫、重盛の長男、後白河法皇「五十の賀」で「青海波」を舞い、桜梅少将と呼ばれていた。

平家の総大将として「富士川の戦い」で潰走。「墨俣川の戦い」で勝利するが、倶利伽羅峠で木曾義仲軍に大敗する。

妻子を京都に残して高野山に出家する。都の空を望み妻子が恋しく那智の滝に打たれたと「平家物語」は、伝えている。

和田川 富士川の戦いの「平家越え橋」

「平家越え橋」は、

平氏が敗走したのは富士市の新橋町辺りとされる。付近にはかつて「平家越」という小字があり、和田川にかかる平家越え橋の東詰めには「平家越えの碑」が建つ。

現在の富士川は市西端を流れており、碑とは6kmほど離れているが、これは江戸期の治水事業で川筋が西へ移ったため。

往時はもっと東を流れ、幾筋もの支流を形成していた。市内には地名に「島」とつく地域が多いが、これらは砂州・中州だったことに由来している。

吉原宿に近い。

平家越えの碑 吉原宿跡

「源氏、頼朝」は、安房国平北郡猟島に。同地で先発していた三浦一族らと合流地元の豪族安西景益が頼朝らを迎え入れた。

頼朝は和田義盛を千葉常胤へ、安達盛長を上総広常のもとへ派遣。その他、小山朝政、下河辺行平そして豊島清元、葛西清重父子にも参陣するよう求め、

千葉常胤は、直ちにお迎えするとの返事を寄こし挙兵して下総国府を襲い、平家一族の目代を殺したが「結城浜の戦い」、房総半島に大きな勢力を有する

上総広常の向背には不安があった。

頼朝は、300騎を率いて安房国を出立。下総国府に入り、千葉常胤が一族を率いてこれを迎え、千葉氏の300騎を加えた。

武蔵国と下総国の国境の隅田川に達したところで、上総広常が2万騎の大軍を率いて参陣した。諸国の兵が集まり2万5000余騎に膨れ上がっている。

頼朝は武蔵国へ入り、豊島清元、葛西清重、足立遠元、河越重頼、江戸重長、畠山重忠らが続々と参じた。頼朝の軍は数万騎の大軍に膨れ上がり、

何らの抵抗を受けることな、源氏累代の本拠地鎌倉に入った。

この辺りは、安藤廣重も東海道五十三次の「吉原 左富士」として描いた景勝地だったという。

治承年の10月、源平両軍が対峙した古戦場と伝わっているが、現在は、和田川の薄汚れた川が流れているだけの埃っぽい工場地帯であった。もっとも富士川合戦とは名ばかりで、実際には古戦場と呼ぶほどの大規模な衝突は起きていなかったという人もいる。

浮㠀ヶ原、富士沼での源平の戦いが

「吉原宿、田子の浦」

吉原は、富士市の中心より少し東に位置。田子の浦港に架かる橋「沼川橋」を通ると、戦国時代の「吉原宿」のあった所。

田子江川、潤井川、小潤井川、和田川、沼川が流入し、港の周辺は、古くから製紙の町として発展してきた。

富士市ということもあって日本製紙・王子製紙・三島製紙などの製紙工場が多く、倉庫(埠頭倉庫)、運輸業、食品加工工場も集中する。

南側には石油埠頭があり、油槽所も多い、西側には、旭化成の工場、東側寄りには貯木場となっている。

港を作る前は砂浜海岸であり、湾になっていることで、定期的に浚渫工事が行われている。

しかしながら、田子の浦港に入港する外航船(外国貨物を運ぶ船舶)は、主に紙の原料となるチップや コーンスターチの原料となるトウモロコシなどの

バルカーがあり、これらはパナマックス級であることが多いが、このクラスの船に貨物が満載の状態や潮の干満を考慮しないと船底を擦ってしまい

接岸できなかったりする。

沼川の石水門は、明治19年に完成し、「6つめがね」の通称で親しまれていた。長さ63.5メートル、幅・高さ6.9メートルの立派なもので、沼川一帯の農耕地を海水の逆流から守ってきましたが、貯木場を建設するために取り壊され、(現在は沼川橋になっています)昭和41年12月沼川石水門は、撤去され、碑が建てられている。

現在の街並み 石水門の碑

「田子の浦」

「田子の浦にうち出でてみれば白妙の 富士の高嶺に雪は降りつつ」 山部赤人(新古今集)。

(田子の浦まではるばる来てみると、富士山の高いところは真っ白になっている。今でも雪は降り続いているのだ)

「田子の浦ゆうち出でてみれば真白にぞ 富士の高嶺に雪は降りける」 山部赤人(万葉集)。

(“田子の浦ゆ”の“ゆ”がまず違い、これは経由の由(ゆ)。

”田子の浦に”ではここから富士山を見たという事になり、“田子の浦ゆ”ではここを通って富士山が見えるところまで出たという)

“雪は降りつつ”と“降りける”でもかなり違う。“つつ”では今も降っているという意味になり、“ける”では降ったということになる。

“白妙の”と“真白にぞ”でもかなり違ってくる。万葉集・新古今集とどっちが・・・・。

田子の浦みなと公園の森 田子の浦 化学工場のクレーンが

「田子の浦みなと公園」山部赤人の歌碑あり。

公園から残念ながら田子の浦の港は臨められないが、秋には、展望台から、御前崎、東は箱根山麓、南は天城から大瀬崎、そして北は富士山、愛鷹山、

南アルプスと見える時もあるという。

公園展望台から 園内の神社で参拝

「市の津波想定」は、東海地震の被害想定で、富士市沿岸に到達が予想される津波の高さは2.6~2.8mと推定、

田子の浦湾内に侵入した津波は高さ3.8mと推定され、市の海岸沿いには、過去の高潮被害の後に高さ17mの防潮堤が設置されており、この防潮堤を超えるような

推定はされていないという。

市内の津波の浸水の深さは0.5m以下と推定されて、津波による家屋の倒壊や人的な被害は想定されていない。

しかし、東北地方太平洋沖地震を教訓とした地震・津波対策に関する専門調査会の報告にもあり、想定できなかった地震の規模と巨大津波が東北地方を中心に発生し、

未曾有の大震災に日本中の沿岸地域に住んでいる人々が不安を感じている。

ここ「みなと公園」も、海は、コンクリートの壁。

「毘沙門天・妙法寺」は、中国風、インド風の建物が同じ敷地内にある毘沙門天妙法寺。

毘沙門天は、四天王最強の神で、すべてのことを一切聞きもらさない知恵者というところから多聞天とも呼ばれている。日本では財宝や福徳を与える神様としている。

毎年旧暦の正月に行われる毘沙門天大祭は日本三大だるま市の1つとして有名で、ここで売られる立派なひげのだるまは五穀豊穣、商売繁昌などの縁起物として人気。

毘沙門天妙法寺 正面

山号、香久山、毘沙門天、市今井町、 日蓮宗 本尊 一塔両尊、創建 1627年 開基 渡部彦左衛門 、開山 日深上人、本寺 身延久遠寺、 日蓮宗橘、

毘沙門輪宝 鎮守 毘沙門堂、 旧暦正月7~9日:大祭(だるま市)。

銭洗いの池に、「お札やコインを洗って種銭して下さい」、と書かれていた。毘沙門天は勝負運、開運に利益があるとされて、ここでお金を洗って商売の種銭にしたり、

勝負事などにも御利益が?。

大鳥居 鐘楼 本堂前

本堂は、毘沙門堂と呼ばれ、日本風建築、奥には、インド風建築の建物。同じ寺内の建物とは思えない、屋根は、竜が彫られている。

左右に狛犬も彫られ、歴史を感じさせる。呪文で、フクジュウカイムリョウの呪文を唱えは、惣無量の物を与えたまえの意味らしい。

焼香殿 本殿

本堂の中に、大きなダルマがあり、網で囲われていた。立派なひげをたくわえたダルマが笑っている。手前には商売繁盛と家内安全の文字。

小さなダルマは、右目だけ黒く入れられていた。念願が成就したときに左目を入れるのであろう。

本堂内 竜神 本殿外廊下

富士川に沿って、続きます。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます