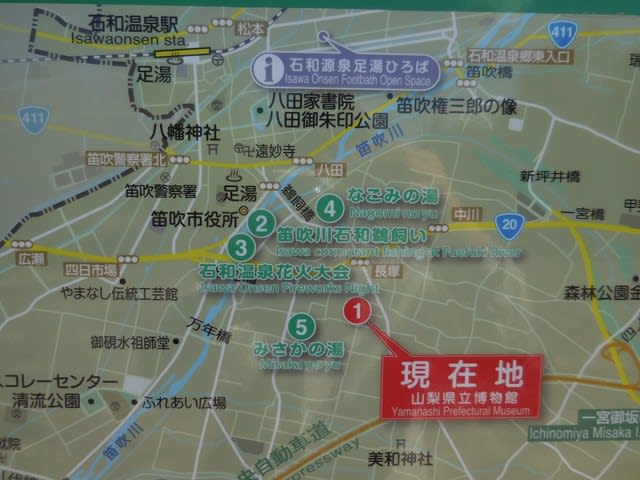

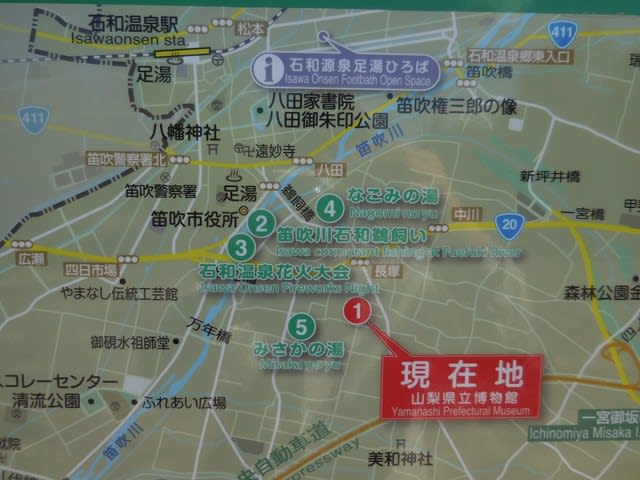

「石和」 山梨県八代郡・県中央・甲府盆地北・甲府市の東・中央に「笛吹川」・地名ー平安時代の石禾郷。

昭和61年ブドウ畑から温泉が湧出。戦国時代の武田氏居館・江戸時代の宿場・鎌倉往還と青梅街道の交通要衝として発展した。

現在は、観光・ブドウ・桃・柿・リンゴ・温泉を利用した錦鯉の生産。

中央高速一の宮ICに近い。

「山梨県立博物館」 大善寺不動明王像画像、縦453cm ~6がつ24日まで公開

有料

「大善寺不動明王画像、修理後寺外八公開」 平安時代の原本ー修理4回、800年以上の文化財を

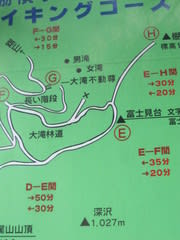

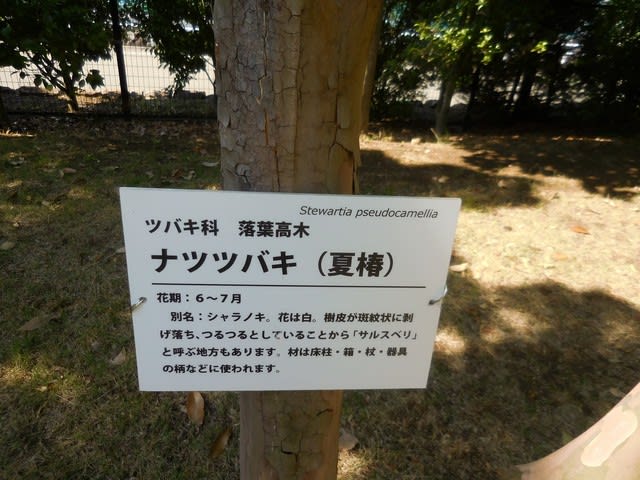

博物館庭園 県笛吹市御坂町成田

「博物館」

「山梨の自然と人」をテーマに、山梨の自然環境と、そこに暮らす人々との関わりの歴史が。

歴史に関する歴史資料を中心に約20万点を収蔵され、常設展示と迫力ある立体模型・衛星写真から地形をイメージ。

有料

「勝沼町」

勝沼には、「釈迦堂遺跡群の文化圏に含まれる集落跡である宮之上遺跡」・甲府盆地東部は古代に仏教文化を先進的に受容した地域、

町域には古代豪族「三枝氏」の氏寺である「大善寺」をはじめとした古刹が分布する。

柏尾山頂の柏尾山経塚は東国では早期の1103年銘をもつ鋳銅製経筒が発見されている「経塚」。

中世に入ると、「勝沼氏居館跡」・石和(笛吹市石和町)に本拠を置いた甲斐国守護・「武田氏」の所領があり、

下岩崎には武田一族の分流で、戦国時代に武田信昌と守護代跡部氏の抗争において滅亡した「岩崎氏の館跡」がある。

町域には戦国期の武家居館である勝沼氏館が所在し、勝沼氏居館と中心とした町割が形成されている。

勝沼氏居館は武田信虎が弟の信友を祖とする親族衆・勝沼氏の居館で、武田氏のが郡内領主の小山田氏を服従させると、郡内地方への目付として

築造された館である岩殿城など。

町域は甲州市塩山の黒川金山に、近年、勝沼氏居館から金の加工に関わる金熔融物付着土器が出土していることも注目。

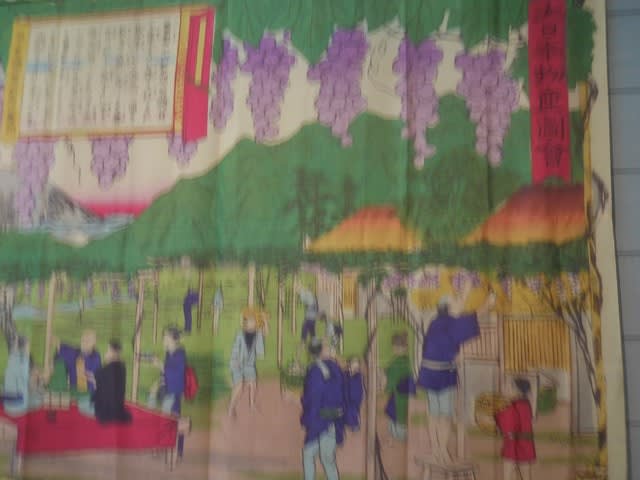

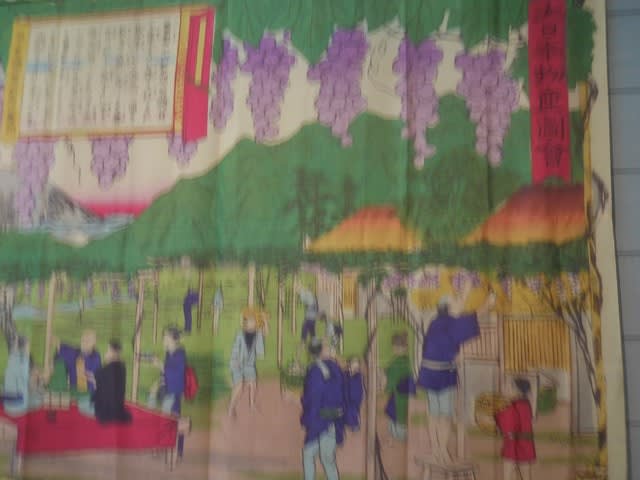

日川扇状地中心に古くから「ぶどう郷」は広がっている。ぶどう・ワインは日本一の生産。甲州種の発祥地

ぶどうは、アメリカ、デラウェアー甲州種ー巨峰ービオーネ、、順。現在は、桃など果物も盛んに栽培されている。

JR中央本線「勝沼ぶどう郷駅」に近い。

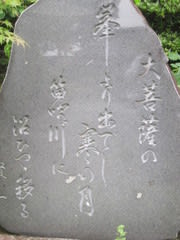

勝沼の「雀宮神社」100段以上の 石段、途中に「芭蕉の句碑」あり。

「勝沼や馬士も葡萄をくひなから」ー蓮之の句と云う。

句は、蓮之の作、芭蕉作として早くから誤伝されてきた碑で、昭和11年建立。

蓮之は通称松木次郎右衛門ー1731年、松木蓮之は中川宗瑞、長谷川馬光、佐久間長水らと俳諧撰集「五色墨」刊。

中興俳諧の先駆的役割を果たし、1734年に蓮之が江戸から甲州に旅をして詠んだ句と云う。

「山さとは万歳遅し梅の花」ー故郷の伊賀で詠まれた句云う。

「勝沼の芭蕉塚・芭蕉句碑」

松尾芭蕉は、江戸時代の天和貞享年間2回にわたって甲斐の地を訪れ、勝沼を訪れたかどうかは?。「万福寺」に一時滞在したという言い伝えが。

勝沼町に、7基の芭蕉の句碑が、芭蕉の没後、建立。

「蛤の生ける甲斐あれ年の暮」大善寺・「行駒の麦に慰むやどりかな」力万福寺・「いささらば雪見にころぶ所まで」蓮華寺

「草臥れて宿かる比や藤の花」立正寺・「物云ば唇寒し秋の風」林照寺・「山さとは万歳おそし梅の花」金比羅神社

「勝沼や馬子も葡萄をくひなから」雀宮神社。(勝沼町教育委員会)

甲州街道・勝沼宿は、江戸から36番目の宿場町

毘羅神社芭蕉句碑

立正寺末「長遠山・上行寺」ー日蓮宗ー

勝沼町誌ーかつては応化山長遠寺というお寺で、1532-1537?、日蓮宗に改宗する際、庚徳山・上行寺に改名。

休息山・立正寺の末寺籍に入る際、旧寺号をとり「長遠山・上行寺」現在に至る。

「勝沼氏館跡」- 勝沼氏は、武田信虎(信玄の父)の弟・信友の家系で、武田軍団の御親類衆でしたが、1560年、武田信玄に滅ぼされている。

勝沼氏の館跡は、現在、県立ワインセンターの建設問題がきっかけとなり県教育委員会による調査が始まり、多くの遺物が出土しました。

現在もまだ調査中と云う。

「上行寺北」ー真言宗大善寺末「勝尾山海蔵院」という寺院が。勝沼武田氏の祈願所であったと伝わりる。現在廃寺で、葡萄畑が。

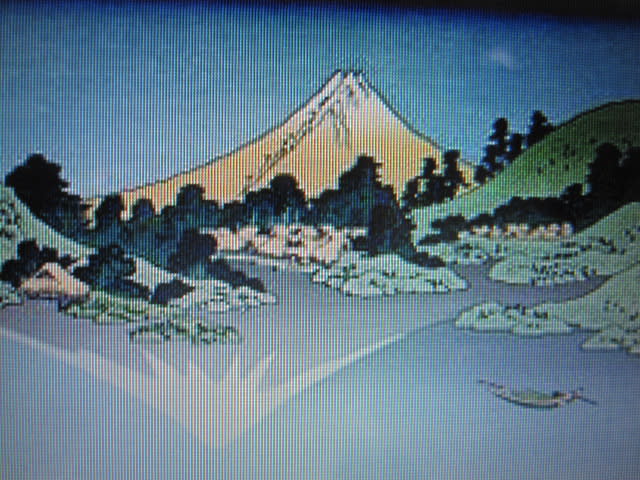

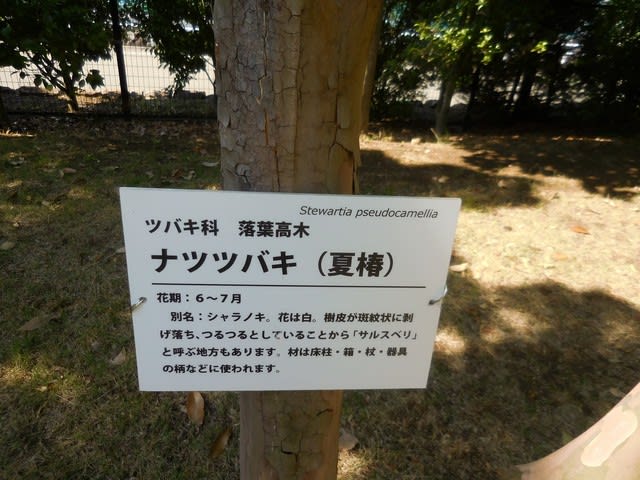

「大善寺」-柏尾の新義真言宗智山派の寺。山号ー柏尾山

開創ー718年・行基

僧行基が甲斐の国を 訪れたとき、勝沼の柏尾にさしかかり、日川の渓谷の大石の上で修行したところ、満願の日、夢の中に、手に葡萄を持った

「薬師如来」が現れ、行基は、

その夢を喜び、早速夢の中に現れたお姿と同じ「薬師如来像」を刻んで、柏尾山大善寺に安置。

行基は薬園をつくって民衆を救い、法薬の葡萄の作り方を村人に教えたので、

この地に葡萄が 栽培されるようになり、これが甲州葡萄の始まりだと 伝えられる。

「大善寺」は、1582年、新府城から落ち延びた「武田勝頼一行」が大善寺に立寄る。

武田勝頼、兄の仇の子息ではあるが快く迎えて(良晴に嫁したのち勝頼の乳母となっていた)。

寺の薬師堂に勝頼、勝頼夫人、武田信勝を迎えて理慶尼と4名で寝所を供に。

勝頼一行は、この寺で、岩殿城・小山田信茂の裏切りを知り、天目山に変更している。

「理慶尼」 1530-1611

戦国時代の女性。甲斐武田氏の一族勝沼信友の娘。武田晴信(武田信玄)の従妹。

俗名は「松の葉・松葉」勝沼信元、上野原加藤氏の名跡を継いだ加藤信厚の妹。

郡内の「岩殿城」で再興を図ろうと韮崎の新府城を出発し、途中この「柏尾山・大善寺」で戦勝を祈願し、一夜を明かす。

武田家再興がかなわないと見た家臣の大半は、夜半に離散し、また、岩殿城主小山田信茂の裏切りに合い、勝頼主従は「天目山」へ。

織田、徳川の連合軍に行く手を阻まれ、ついに3月11日、勝頼以下一族と家臣は自決し、新羅三郎義光以来500年続いた「甲斐源氏」滅亡。

その一部始終を目撃した「理慶尼」が記したー理慶尼記ーは、

武田滅亡記ともいわれ、尼の住んでいたこの「大善寺」に今なお大切に保管されていると云う。

勝頼の家臣たちは、勝頼を最後まで裏切ることなく守り、戦死しましたが、その子供たちは、後に徳川家康に重用され、

江戸時代には各地の城主に任命され、勝頼の「宿」となった薬師堂にはその子供たちから寄進された文殊菩薩、毘沙門天が今でも安置されている。