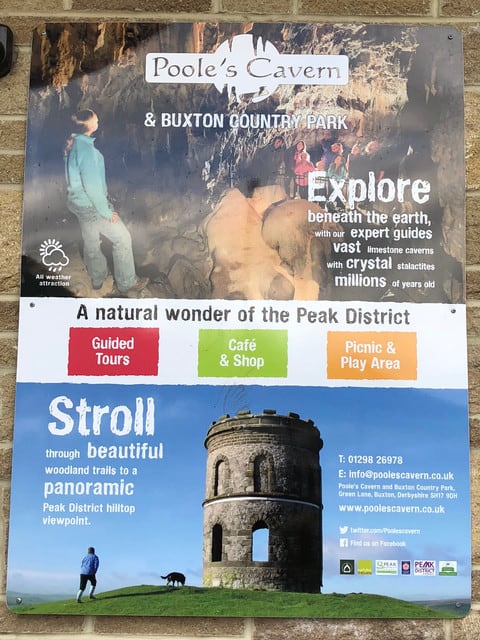

ソロモンズ・テンプル Solomon's Temple。

丘の上からの眺めです。

ボコボコ段差のある地形なので、塔の上に上ったほうが眺望がききそうです。

この塔は 19世紀初めにデボンシャー公 Duke of Devonshire が「景観のポイント」として この場所に設置したそうです。

バクストンの町の失業者に仕事を与える慈善事業の意味もある建築プロジェクトだったそうです。

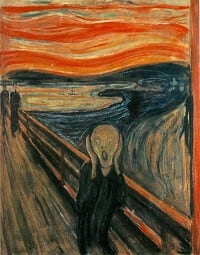

18世紀には、都市内、田舎、庭園などにまるで意味のない(役に立たない)奇抜な小さい建物 「フォリー folly」を建てるのが大流行りだったそうです。

あずまやや鐘楼、瀟洒なハト小屋などはありきたりなので、中世の城郭の塔、パゴーダ(いいかげんな東洋趣味の五重塔、ボコボコ段差のある地形なので、塔の上に上ったほうが眺望がききそうです。)不気味なグロットー(内側にモザイクや貝殻などを張り付けたがらんどうのドーム)などが知られていますが、おおくは取り壊されています。

このソロモンズ・テンプルは、悪天候の時のための避難所としての機能も考慮されて建てられたそうなので、厳密に「フォリー」と呼べるかどうか議論の分かれるところです。

(下の写真を見ていただくとわかりますが階段からジャージャー雨が降りこんで雨宿りの役にはたたなそうです。)

19世紀の終わりには雨風にさらされ、放置された塔は自然に崩壊状態。

1895年に、倒壊寸前の元のボロボロ塔が取り壊され、風光明媚な観光地の注目スポットとして、現状の塔が再建されました。

この時、ここら辺一帯の土地の持ち主のファースト・ネームから「ソロモンズ・テンプル」と名付けられました。

聖書に出てくる、古代イスラエルの最初の王様 ソロモンがたてた壮大な神殿、「ソロモンズ・テンプル」にかけた気の利いた命名です。

正式名は Grinlow Tower。

この小山の名前は、 Grinlow Hill といいます。

当時はてっぺんにユニオンフラッグを立て、入り口には樫の一枚板の扉がつけられ、窓すべてにステンドグラスがはめ込まれる豪勢な修復だったらしいのですが、それも年月とともに崩壊状態。

1970年代にはステンドグラスも扉もすべて破壊され、ふたたびボロボロ状態。崩壊の恐れもあり決ち入り禁止の塀で囲われていました。

取り壊しの可能性が高かったのですが地元住民の要請で修復が決定。1987年には現状の姿で修復が完成したそうです。

中はがらんどう。

もとからあった石の階段以外 何もありません。

鉄柵と階段の手すりは1987年の修復の時に取り付けられました。

絶景です。

駐車場の方角を見下ろせば、バクストンの町の中心が一望できます。

反対側。

前回 塔に上った時は、まわり中深い霧が立ち込め、塔の足元以外まったく眺望がきかなくて残念だったのですが、今回は大満足。

ビュンビュン風の吹く丘の頂上をしばらく歩いた後、反対側から下りてみることにします。

次々と犬の散歩に、地元の住人がその方角から上がってきます。

振り返ると、段々になった丘のてっぺんにまだ塔が見えています。

どこを見てもボコボコ。

石塀を超えて林に出ると、どうやら、ゆっくり、なだらかな坂を下りるハイキングコースが下の駐車場までつけられているようなのです。

バクストンの町が遠く下に見えています。

道しるべに、伐採した木を彫った自然のモチーフアートが数メートルごとに設けられていて....

目ざわり!(個人の感想ですが)

お、ヴェーラの小型版。

イギリスの野生動植物をテーマに観光客の目を楽しませるという工夫はよーくわかります。

自然の林は自然のままでも充分楽しめるのですが。

イギリスの他の多くの森林と同様、ここも18世紀以来の植林だそうですが。

そう悪くない、と私が思った、ホース・チェストナッツ(食べられないクリ)のイガ。

夫がゆいいつ「これはオッケー」といった種類の特定できないキノコ

私はそれほどいいとは思えません。

木彫りの連作(別々の素人作家のものだと思うのですが)なくてもいい!

目ざわりなので撤廃しろ、というほどイヤではありませんが.....

ダラダラ遊歩道を歩いて駐車場に戻るのに30分ほどかかりました。

途中で往路の階段と合流。無事駐車場につきました。

これでおしまい。

前回(一昨日)の記事のリンクです。☟

バクストンの町はずれ、ピークディストリクトの壮大な景勝地にたつお城の天守閣、ソロモンズ・テンプル

3年前に、バクストンを出発してから、ソロモンズテンプルにつくまでの大回りハイキングについて書いた連載記事のリンクも含まれています。

自然の遊歩道なのですが、川の浸食を食い止めるための、遊歩道の舗装と護岸工事が始まっていました。

自然の遊歩道なのですが、川の浸食を食い止めるための、遊歩道の舗装と護岸工事が始まっていました。