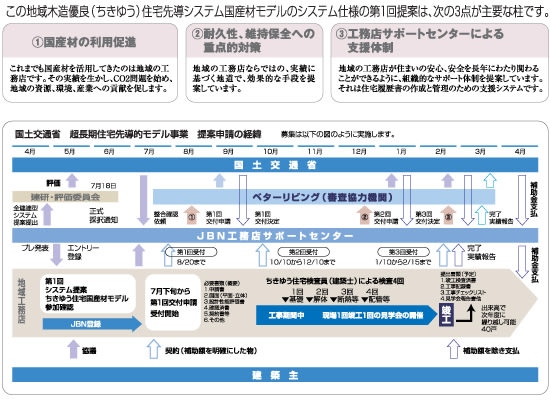

全建連による長期優良住宅の説明が先日行われ、その全容が明らかになってきました。

昨年から施行されている「全建連提案の超長期優良住宅(200年住宅)」に比べてハードルは低くなっているものの、下地材まで国産材を使わなくてもよいとか、Z金物に限定しなかったり、基礎のコンクリート強度を第三者機関で検査が義務づけられていない等・・ほぼ同様の仕様です。

中でも、一番の難関は、耐震等級2をクリアしなければならないことでしょう。

耐震等級2は、建築基準法で定める壁量の1.25倍もの壁量が必要で、更に屋根や床を強固にする必要があります。

(実際には床倍率の計算をする必要があります)

基準法は数百年に一度程度の地震(震度6強~7に相当)で倒壊、崩壊を起さない程度の強度を「壁」と「(壁の)バランス」で持たせています。(一般住宅の場合)

品格法の耐震等級2の場合は、その1.25倍の地震でも倒壊、崩壊をしない程度の基準が定められ、「壁」だけでなく、窓上の垂れ壁や窓下の腰壁までも計算に入れ、さらに床も強固にすることで耐震性を高めています。

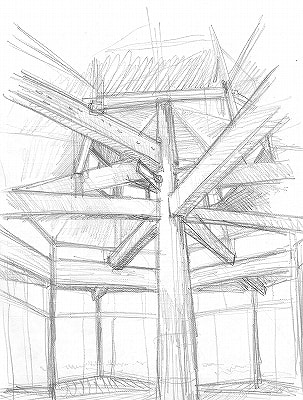

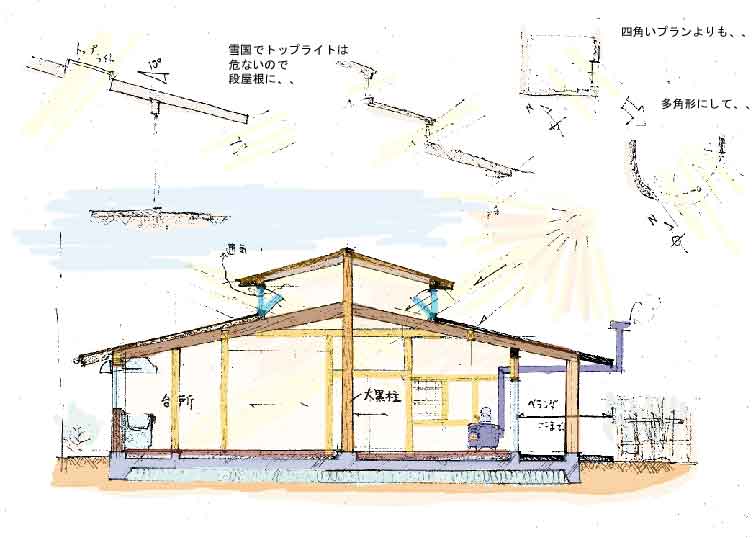

小屋裏の場合も、屋根や火打梁だけでは強度が足りず、一度、床合板を貼って、その上に屋根を乗せなければ、計算上はもたないという結果になり、吹き抜けや昇り天井、明り取りまでも制限を受けます。

特に、「うなぎの寝床」と言われる間口が狭く、奥行きが長い建物の場合は、吹き抜けどころか階段までも制限されてしまう場合があります。(階段を入れる方向も検討に入れる必要が出てくる)

真四角に近いプランで、あまり大きくない建物(30坪程度)ならば軽くクリアできるのでしょうが、敷地によって形状が制限される場合は、耐震等級2をクリアするのは至難の技となるでしょう。

壁や床、金物の計算に力を入れ、構造の耐久性に関しては、全くメスを入れていないのも事実です。

「金物の入れ方」によっても、構造躯体の強さ、メンテナンスのし易さが変わってきます。

そういうのは、リフォーム工事を経験すれば自ずと身につくものです。

写真は、現在リフォームをしている建物の金物の様子です。

築15~20年くらいで、だいたいこのような現象があらわれてきます。

床梁の上側は「羽子板ボルト」にて固定

梁の下側は木がやせて隙間ができている

材料がやせてくると、木と木の間に隙間が出てくるようになります。

羽子板ボルトは通常、建物の内側から通して、外側でナットで締め付けます。

木がやせた場合は、再度、締め付ければいいのですが、隙間が確認された時点は、内装工事なわけです。同時に外部改装を行えれば、外壁を解体し、ナットを廻すことができます。

が、殆どはどちらかのリフォームで、内側の工事が終わってしまえば、外側を後で工事しても床が強固になっているため、それ以上締め付けられません。

天井を解体した場合でも同様です。

小屋裏の金物を締めようと思っても、内側からは締められないのが現状です。

【解決法1】

新築時、大改装時に「内側から締める金物」を使用すれば解決します。

外側からZボルトを通し、内側に「引き寄せ金物」を用いれば、地震が来たり、リフォームをする時に、容易に締め直すことが可能です。

火打金物も外側から入れて内側で締めるように統一する。

梁の上だけでなく、下側も金物を入れる必要があります。(蟻落しの場合、どちらかというと、上よりも下が重要)

短冊金物や平金物は論外で、木がやせてしまえば締めることも出来ない。

中空に浮いたペナペナの金物1枚でつながっている構造になってしまいます。

(そんなんで、地震に耐えられるのだろうか?)

【解決法2】

もう一つの方法は、外装を容易に金物を露出できる構造にすることです。

雨仕舞の問題があるので、雨が漏らないように考慮するには、下屋を設けたり。キリヨケを設けて、その軒下を解体して金物を露出できる構造にすれば良い。

伝統構法の場合は?後者のアイディアを採用する必要がありそうです。(当社はそうしています)

超長期優良住宅を壁や床に固執する以前に、どうすれば耐久性を高めることが出来るのかを考える必要があると思います。その答えは年数の経過した中古住宅にあります。(あ、大地震の経験もあるか・・)

リフォームがちゃんとできない大工は大工ではない。

新築なんて初心者の職人でもできる!

「何でそうなったのか、どうすれば良いのか?」

と、絶えず考えながら模索していく姿・・それが無ければ進歩もしない。

「如何せん、如何せんと言わずは、即ち如何と・・」(中国の論語の教えか?)

リフォームを経験すると色々と学ぶことが多いものです。

長期優良住宅へ・・・