10mを超す大スパンの平面計画があり、木造トラスの提案をしています。

通常の木造小屋は、3間スパン(6m)までは飛ばせますが、それ以上になると構造からの検討を行う必要があります。

和小屋にして集成材を用いた梁にするか、洋小屋にするかです。

洋小屋は、限られた断面の木材を組み合わせた「トラス」となりますが、日本ではなかなか採用されません。

断面は小さくなり、経済的なのですが、加工に手間がかかるのが難点なのです。

昔は学校の体育館など、大スパンを飛ばすために木造トラスが採用されてきたのですが、最近は鉄骨造となり、木造技術が無くなってきています。

今回は、あえて、この木造トラスに挑戦しようといったところ・・

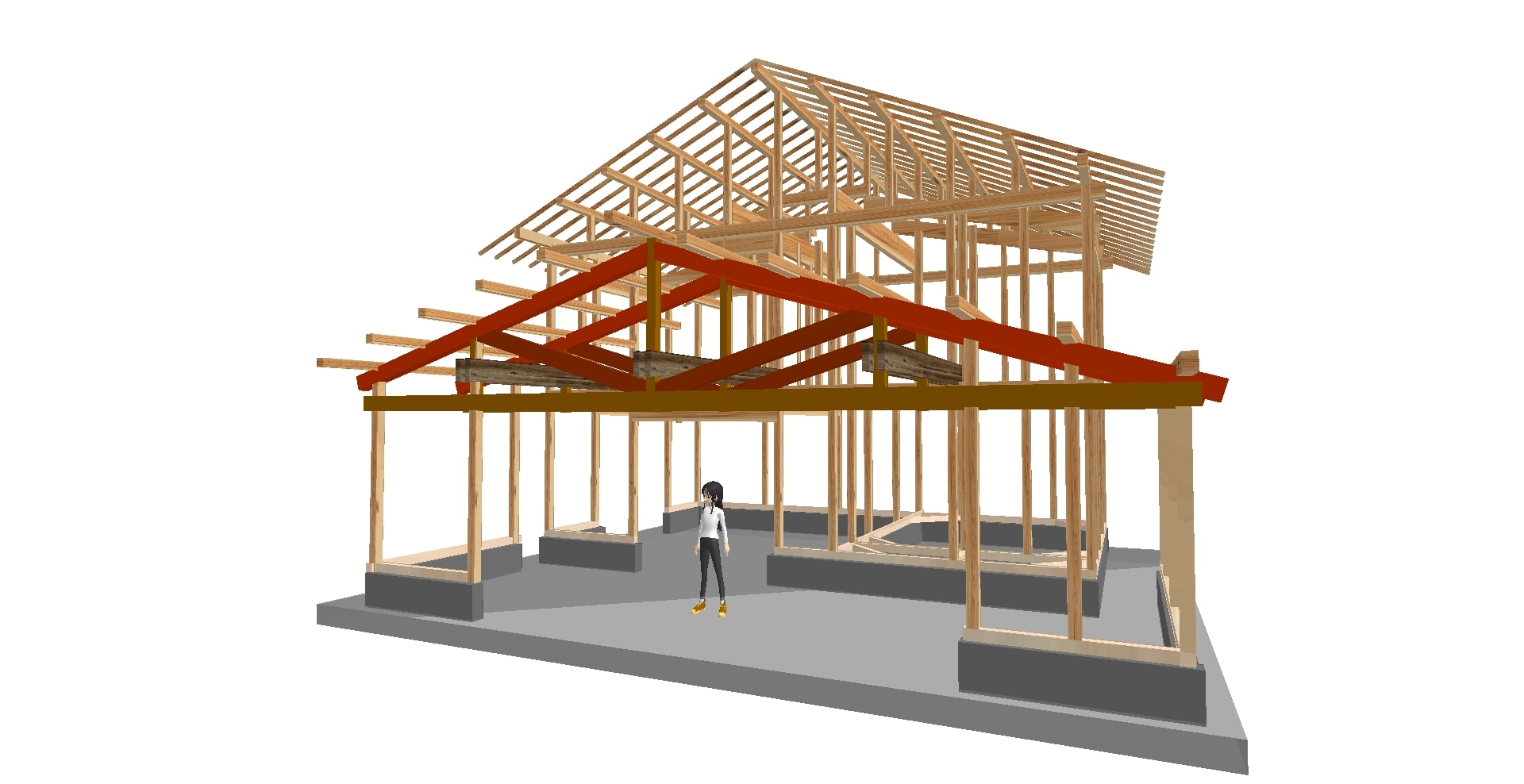

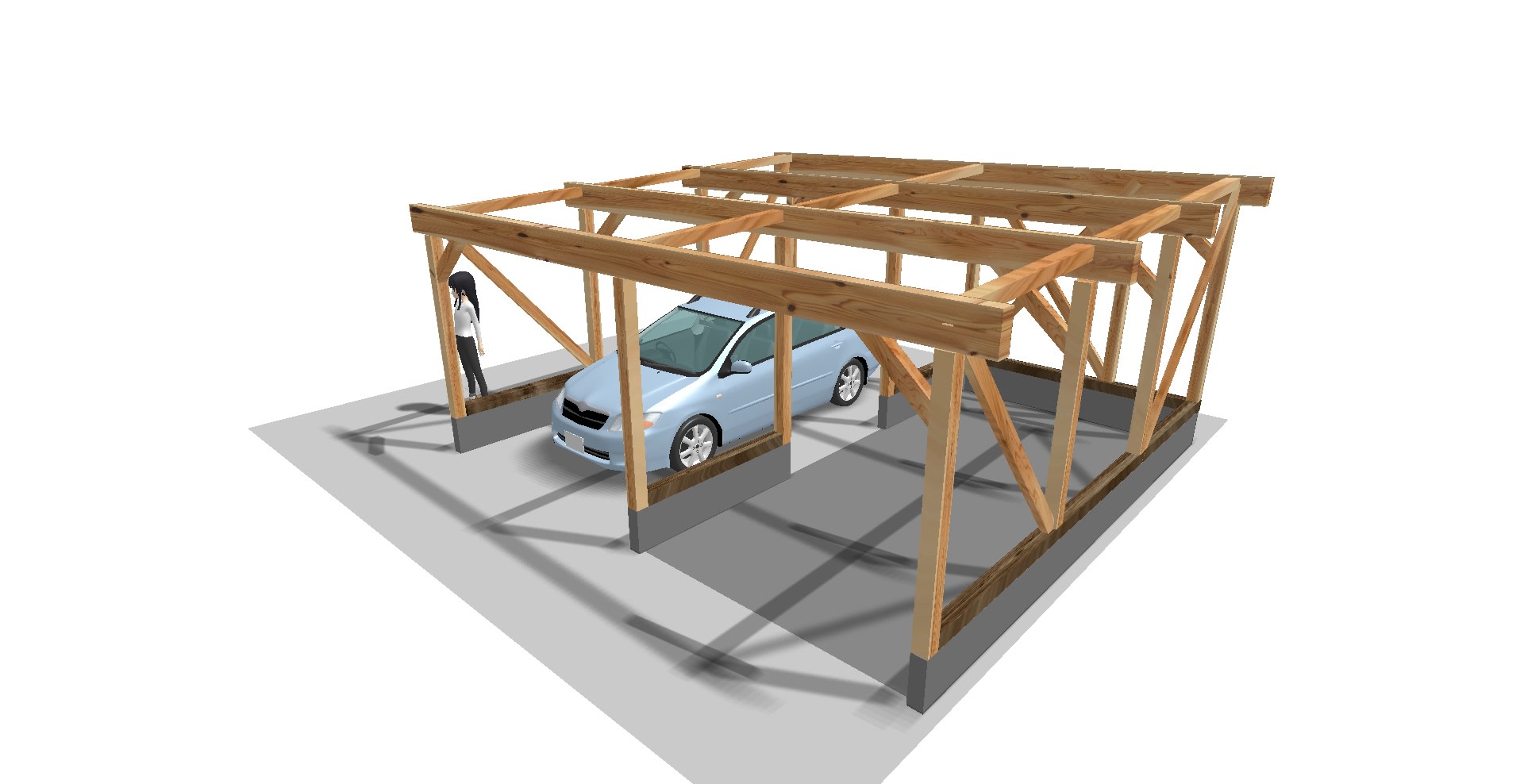

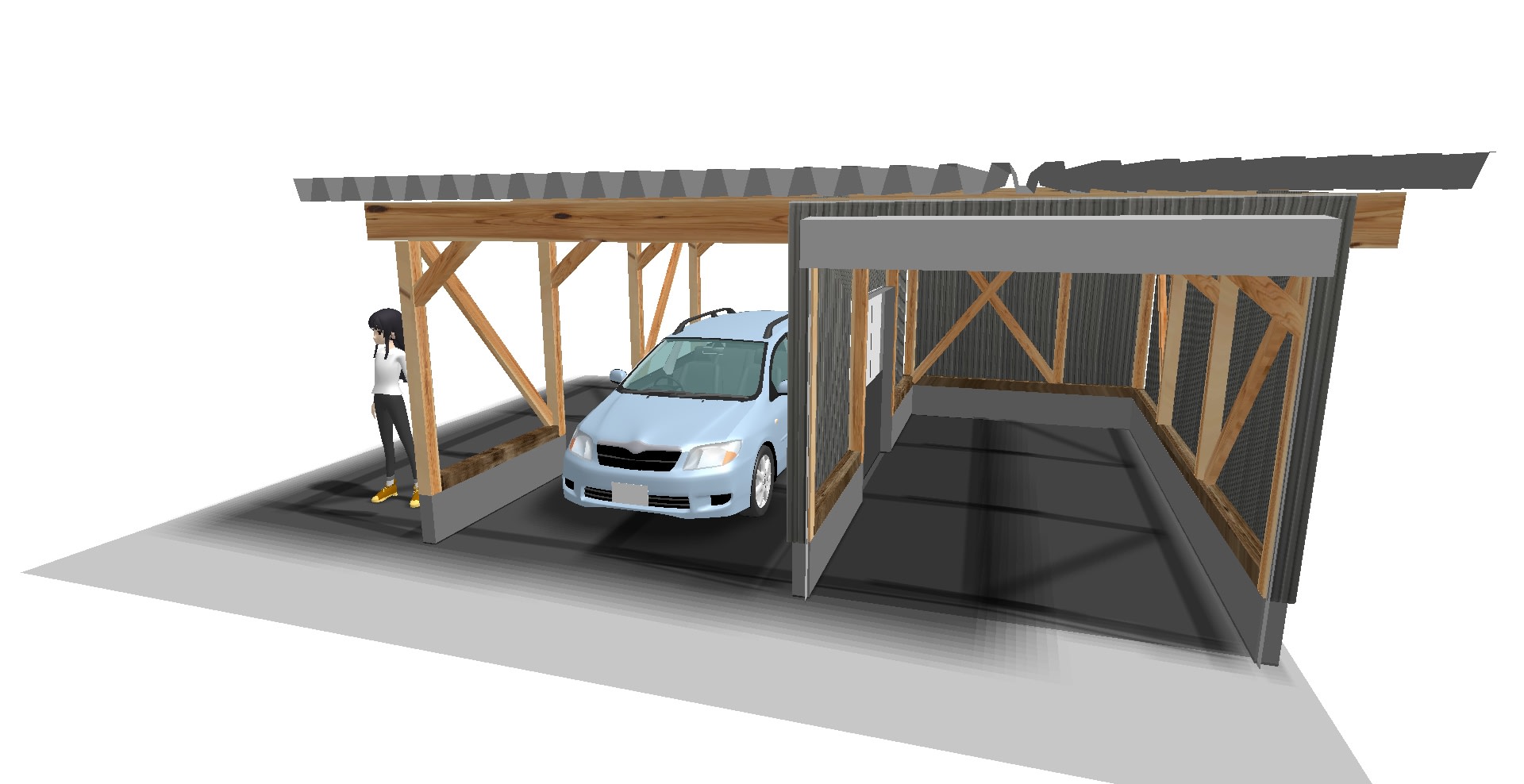

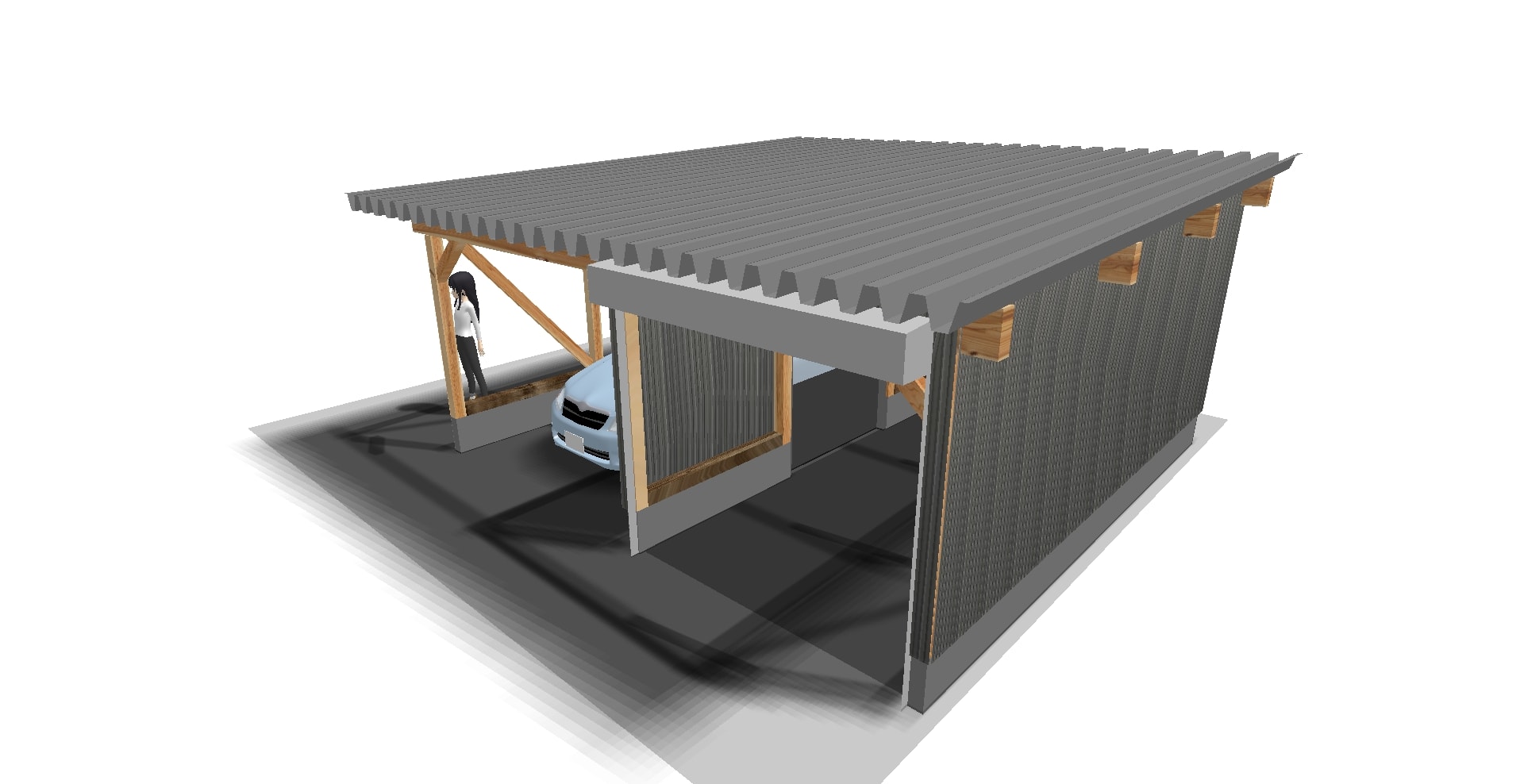

トラスの外観

10mスパンを飛ばすためのトラスの全景です。

おおよそのサイズを掴んでおきます。

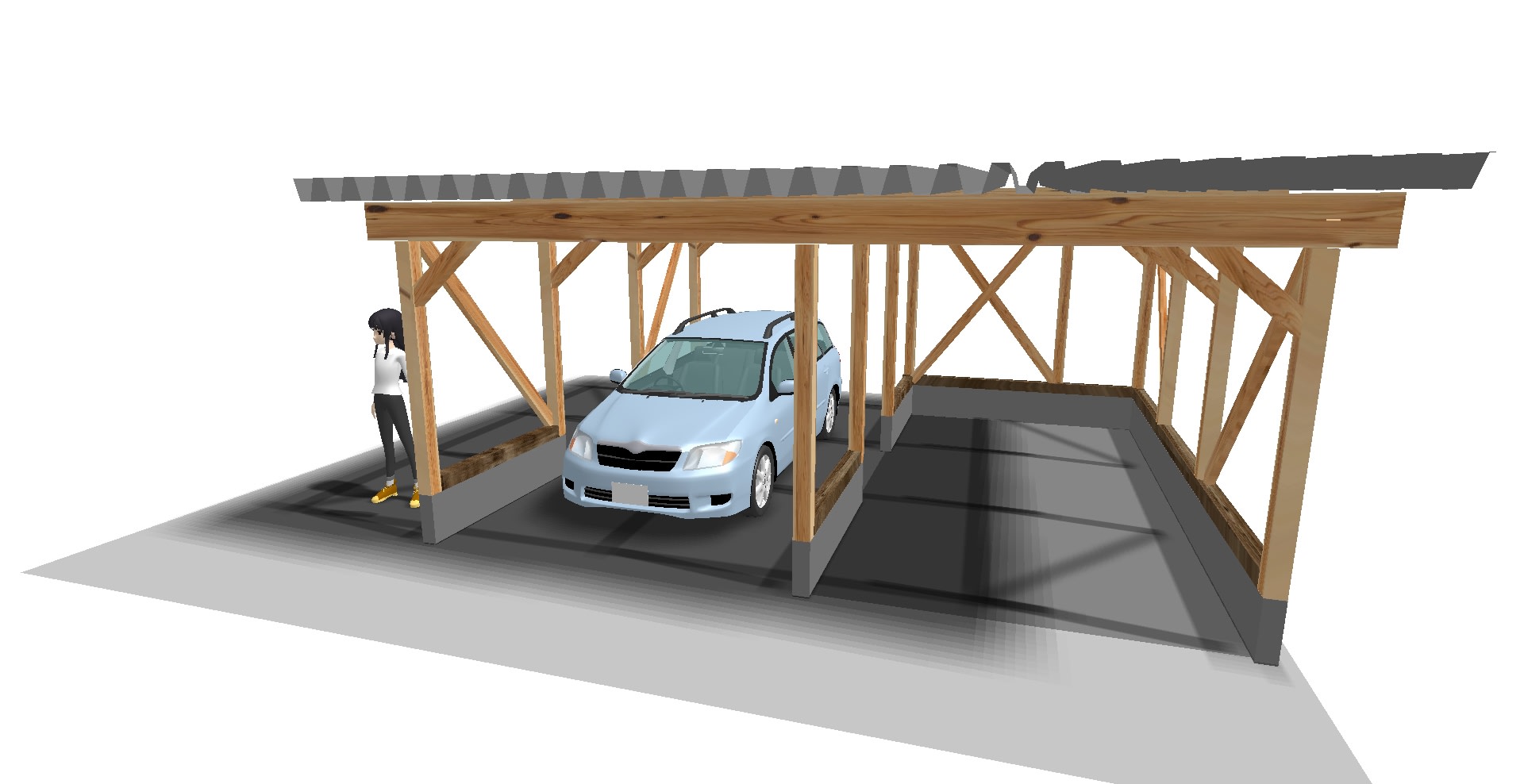

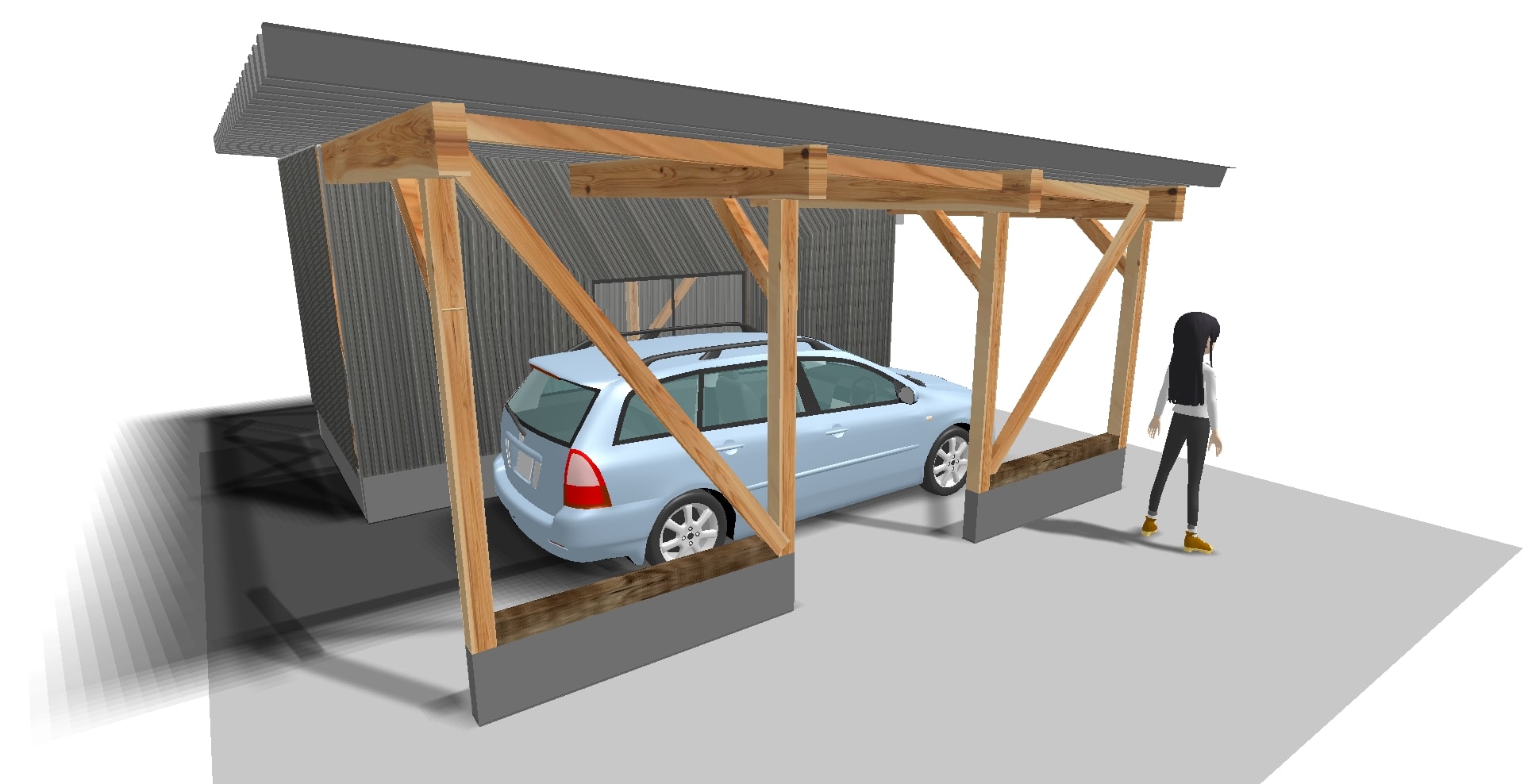

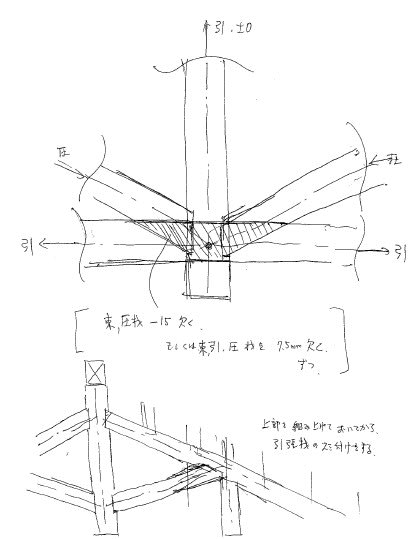

トラスの各部分の納まり

どうせやるなら、金物だらけにしないで木を組んだ方法を使いたい。

各部材からどんな力が働き、それに対応するにはどういう仕口にしなければならないか・・色々悩みます

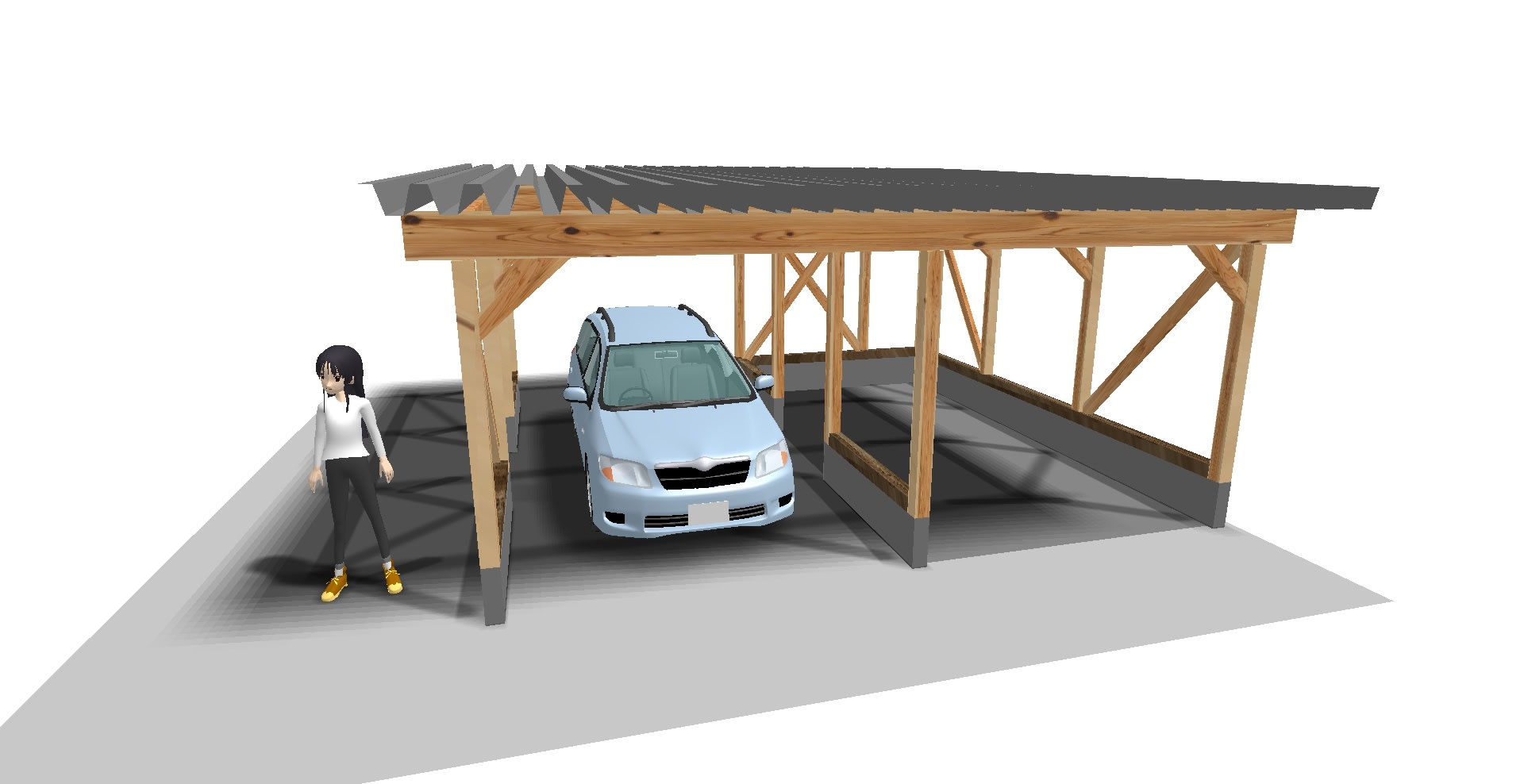

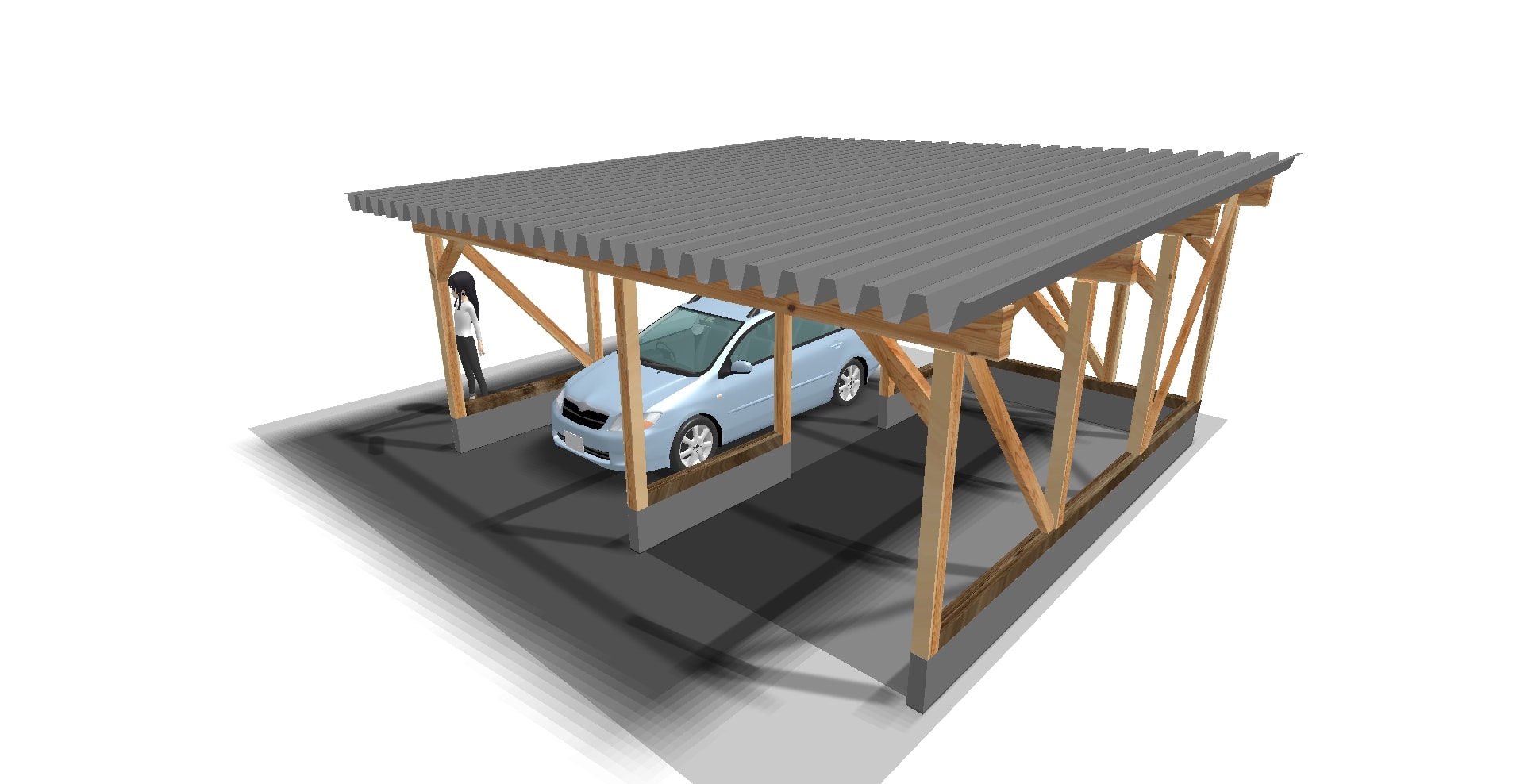

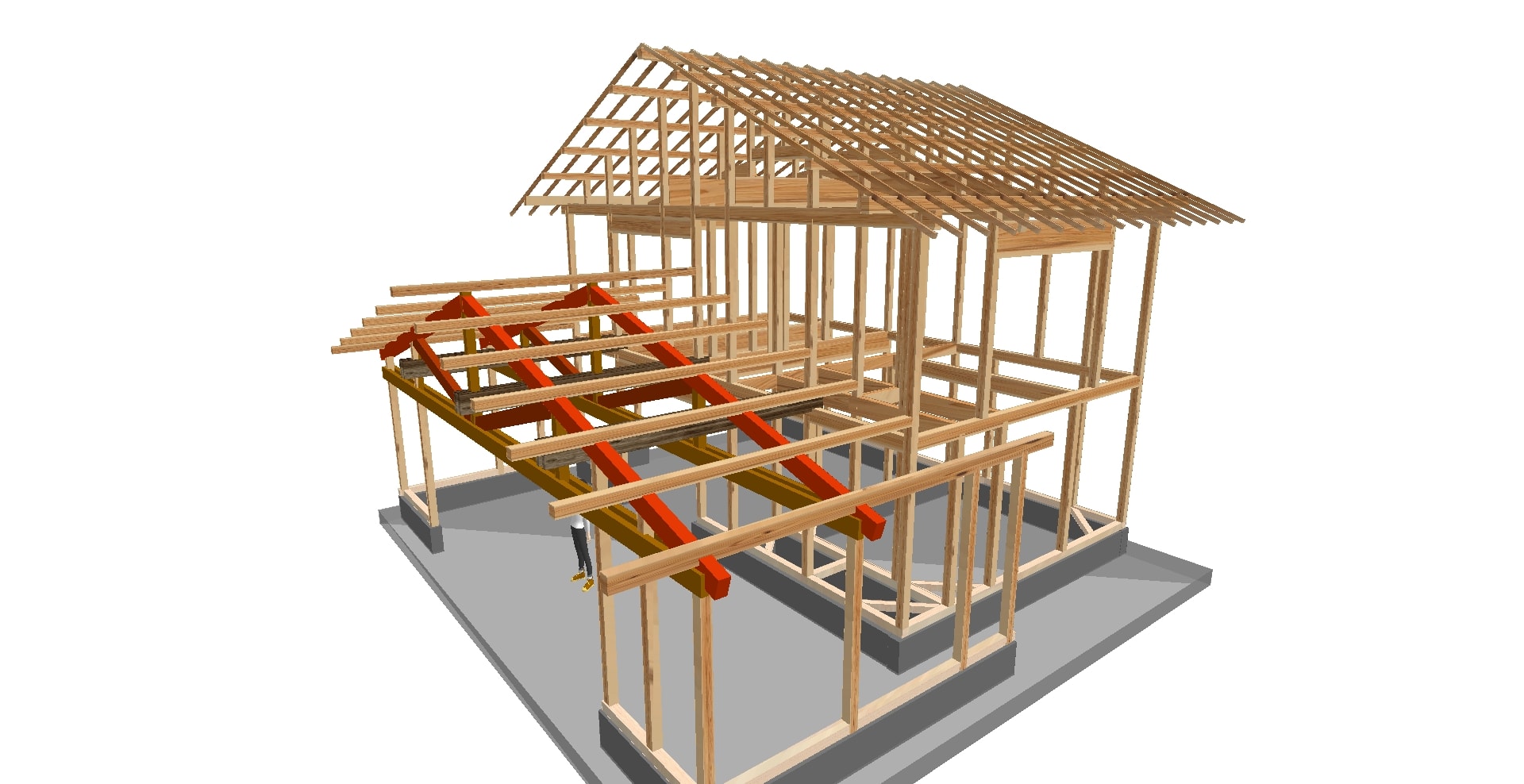

トラス両端部の納まり

圧縮材である「陸梁(ろくばり)」と引張材との繋がり方が重要

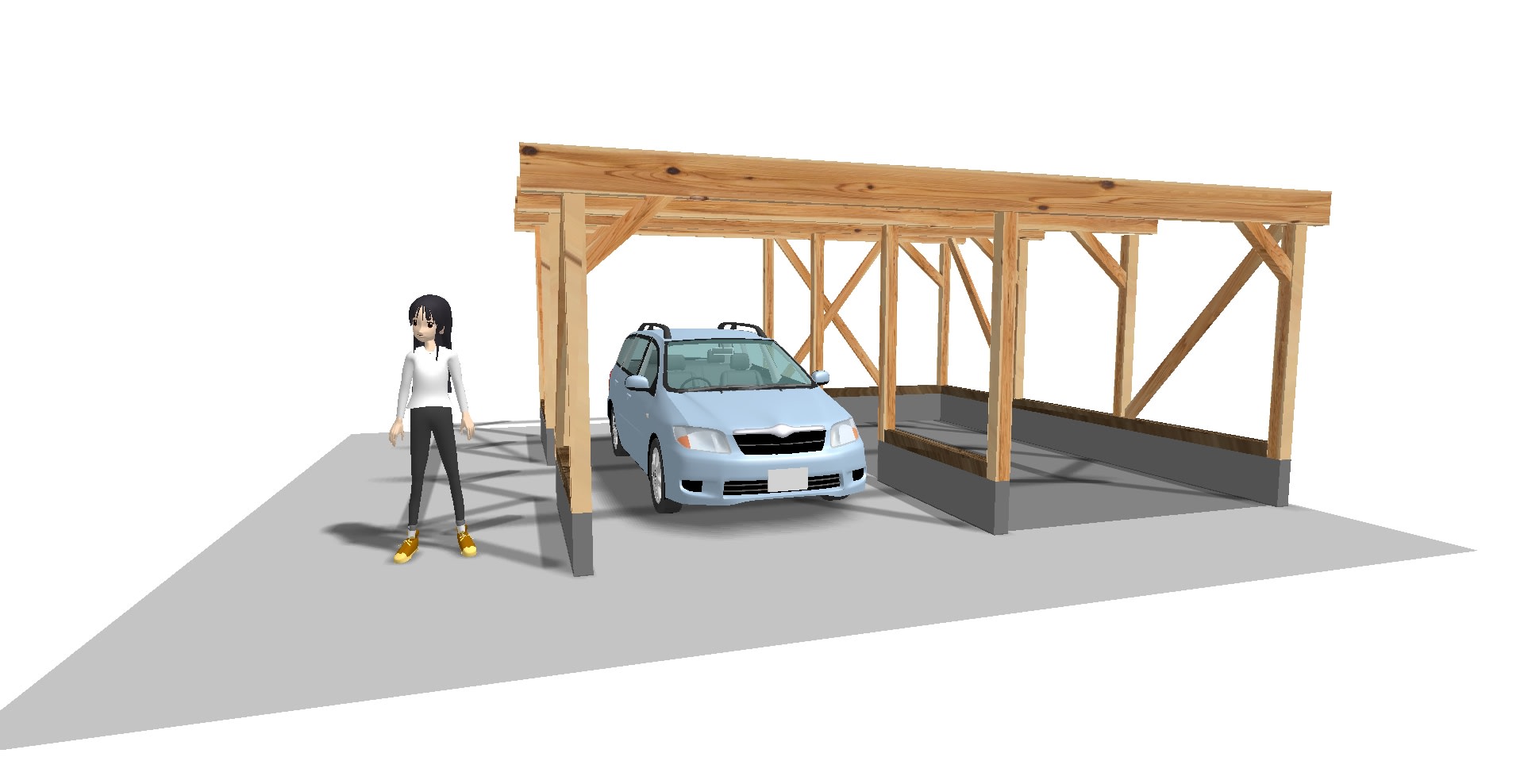

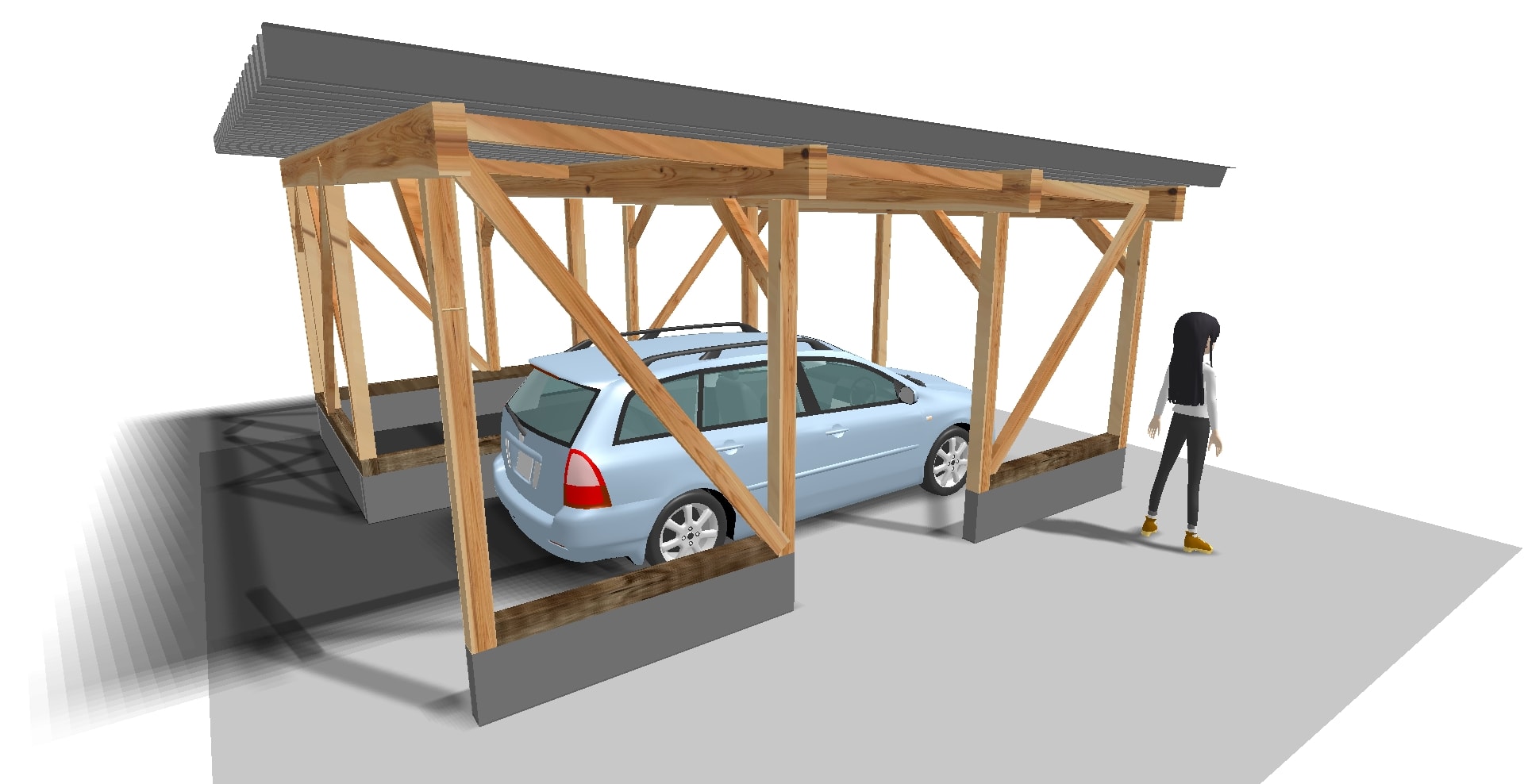

棟束の納まり

両側から圧縮材が突いてくるので、それを受け止める仕口です

中央下部の納まり

こうやって、細部の納まりを決めながら、全体の組み方を煮詰めて行く作業が続きます。

株式会社 藤川建設は・・・

長岡市で注文住宅を手掛けています

越後杉で家づくりをしています。

もくじへ・・