台持ち継ぎは、伝統構法の継ぎ手です。

「台持(だいもち)継ぎ手」は主に梁を継ぐ時に用います。

柱の上で継げるので便利な継ぎ手です。

現在、屋根の増築工事中で、梁を接ぎ合わせる場所に応用しています。

もくじへ・・

「台持(だいもち)継ぎ手」は主に梁を継ぐ時に用います。

柱の上で継げるので便利な継ぎ手です。

現在、屋根の増築工事中で、梁を接ぎ合わせる場所に応用しています。

もくじへ・・

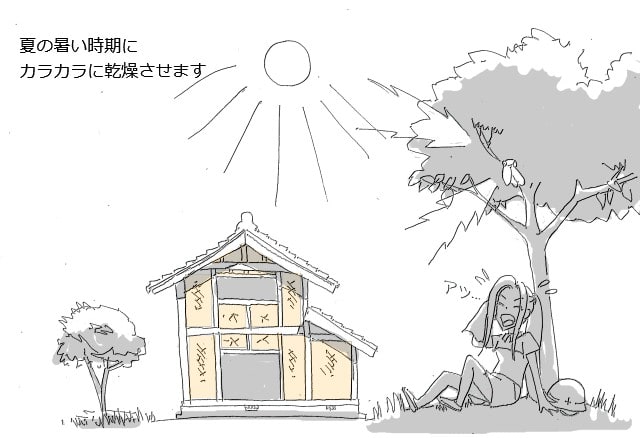

長岡市街地の町屋の特徴 - べんりや日記

長岡市街地の町屋の特徴は・・1.間口が狭く、桁行きが長い2.妻入り3.雁木があるといった所です。1.間口が狭く、桁行きが長い長岡は城下町で、...

長岡市街地の町屋の特徴 - べんりや日記

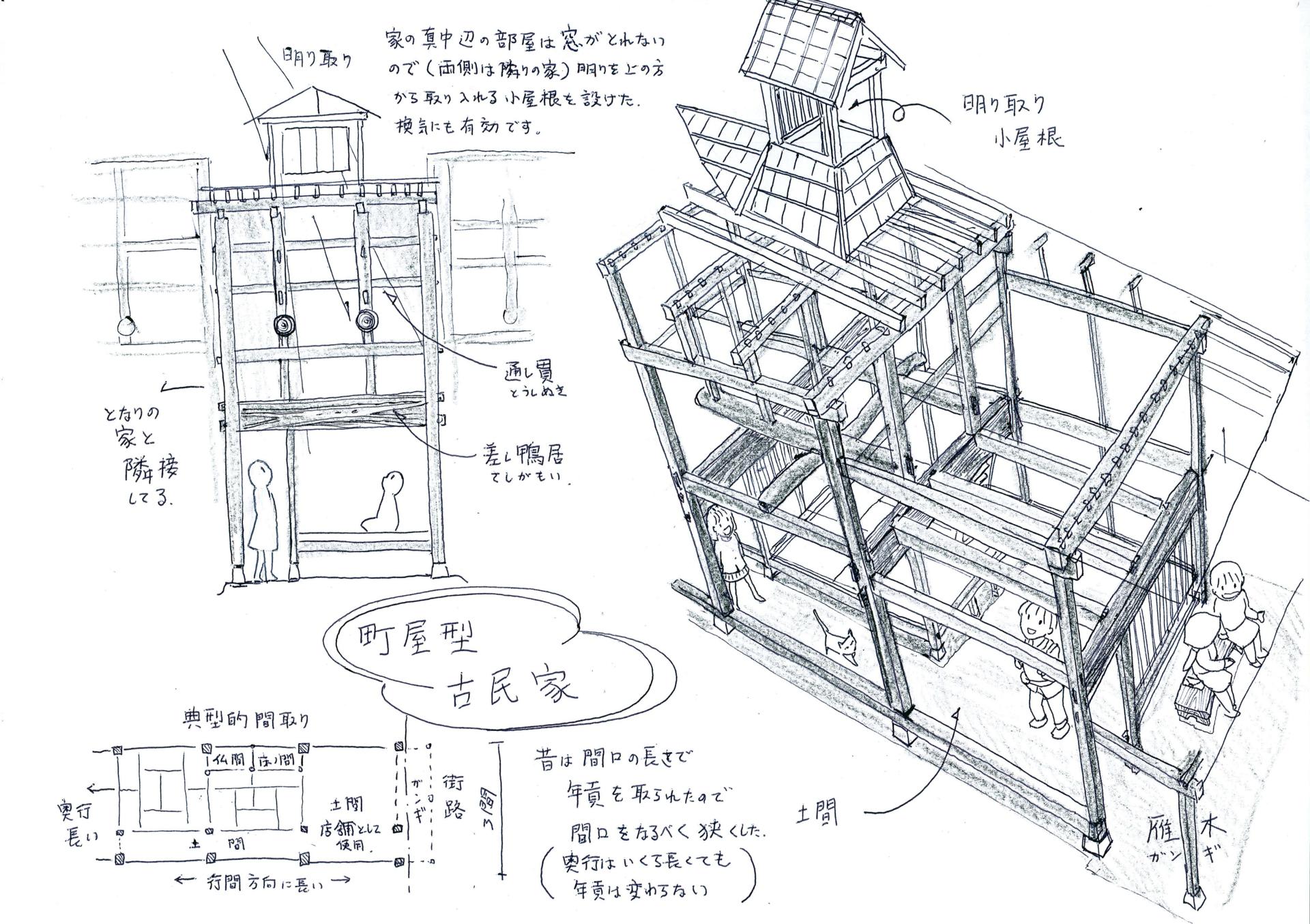

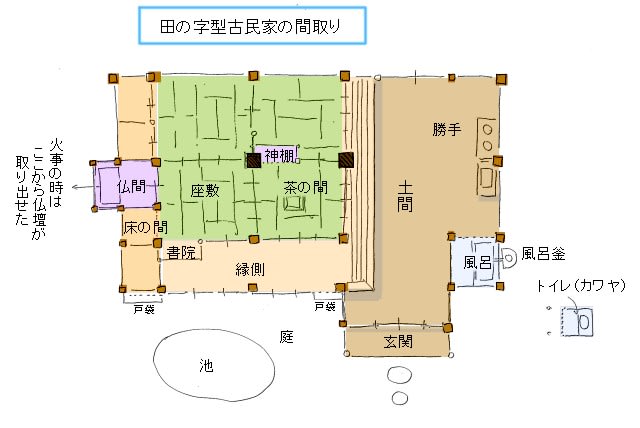

田の字型古民家の間取り  〇座敷と茶の間 「座敷」には仏間と床の間が設けられ、ここで冠婚葬祭の行事を行いました。 「茶の間」は今で言う「居間」のような部屋で、家族が団欒をする「お茶を飲む部屋」のイメージです。神棚はこの部屋の大黒柱に隣接した面に設けられていました。 〇仏間 座敷に設けられた2帖程の空間に仏壇が備えられ、お寺様がこの部屋に入ってお経をあげました。 仏壇の裏の壁は取り外せるようになっていて、火事になったらここから仏壇と位牌を出せる仕掛けになっていました。 〇縁側 座敷と茶の間の南側に、庭に通じる縁側が設けられ、土間と通じる廊下にもなりました。 この外部に面する建具は戸袋に収納され、風雨や夜間の時は、戸袋から板戸を出して外部から遮断でき防犯や暴風に使用できました。内側には障子戸がはめられていました。 〇土間と勝手 玄関から入ると、奥の方まで通じる土間には、「御勝手(台所)」や「風呂」等の「水廻り」が隣接する屋内の作業場としての機能を持っていました。 土間からは一段上がった「小上がり」の板場があり、そこから座敷に上がる事ができます。 「馬屋」も隣接して、冬の間は家畜も一緒に生活していた地域もあります。 |

古民家再生 - べんりや日記

これまで古民家を再生した事例をご紹介します。古民家材料を使った新築物件古民家材料+間伐材+伝統構法による新築事例新潟県中越地震に耐えました1...

古民家再生 - べんりや日記

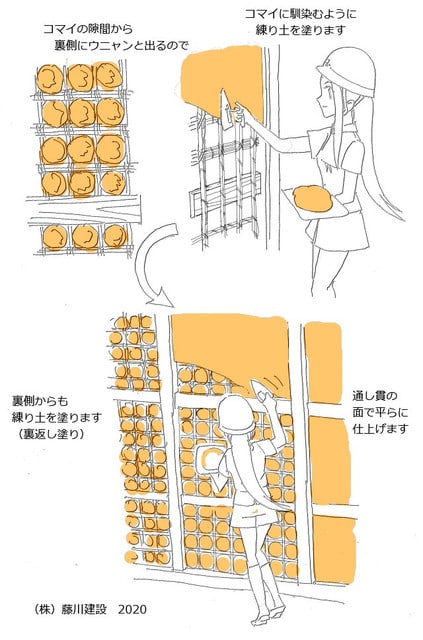

| 土塗り壁の基礎知識 |

| 土塗り壁のリフォーム方法 |

| 実際のリフォーム現場 |

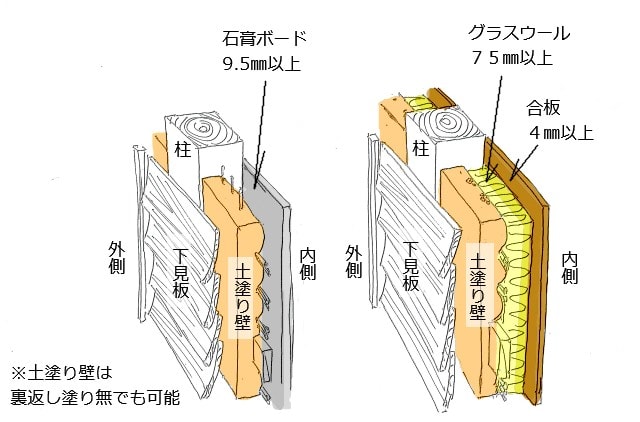

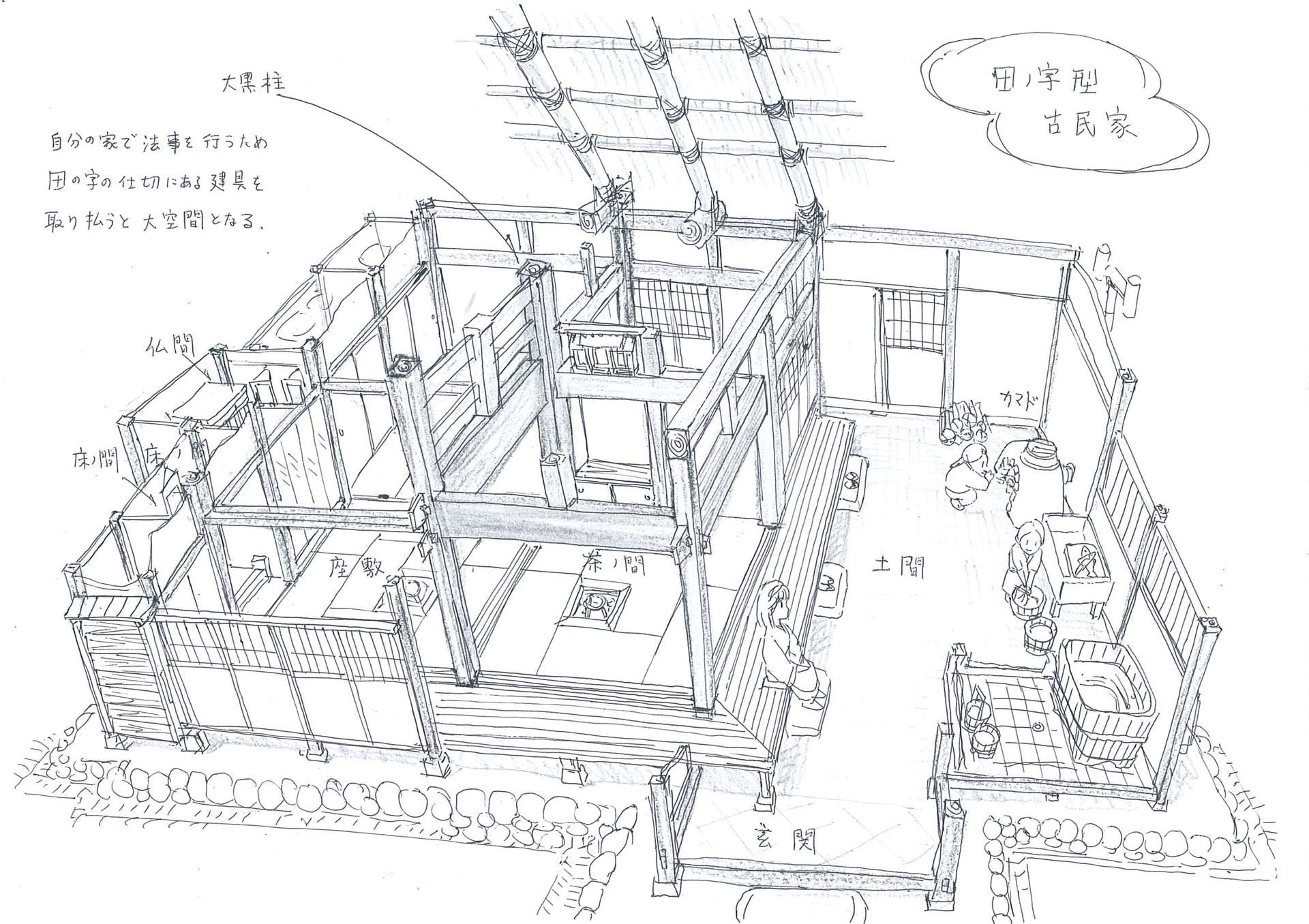

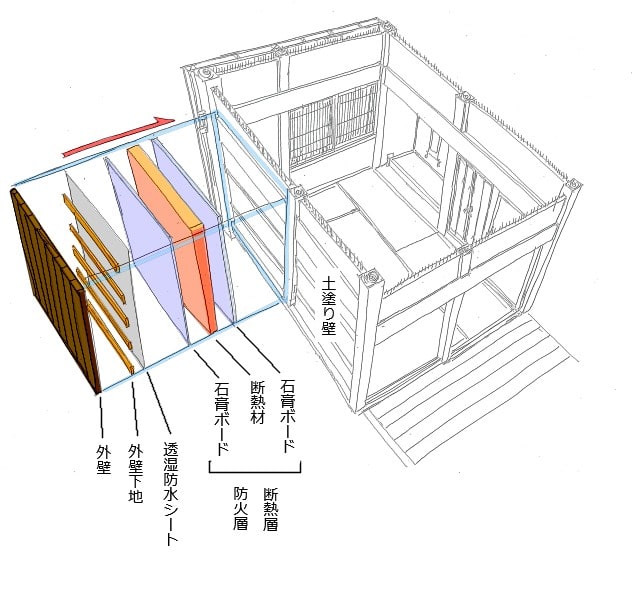

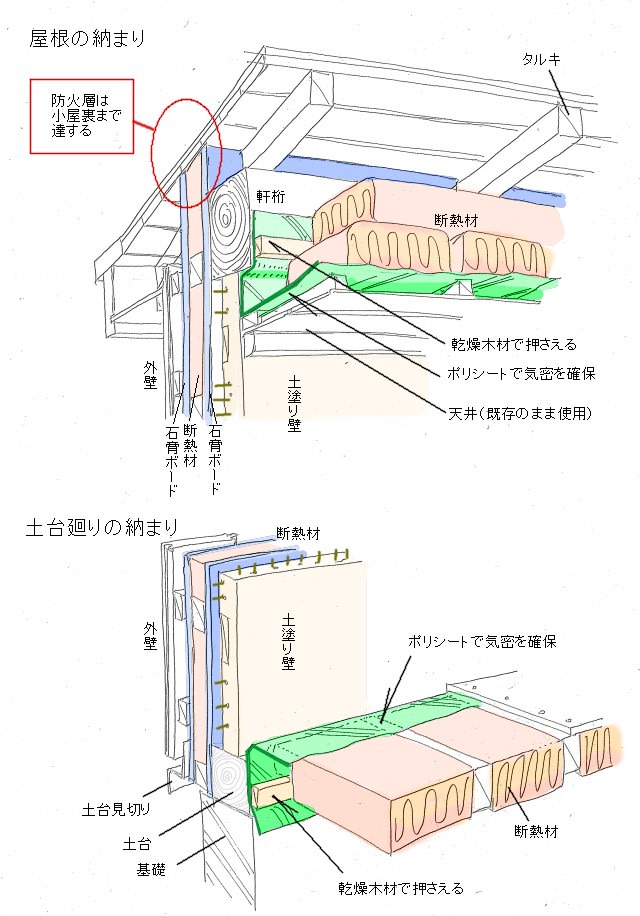

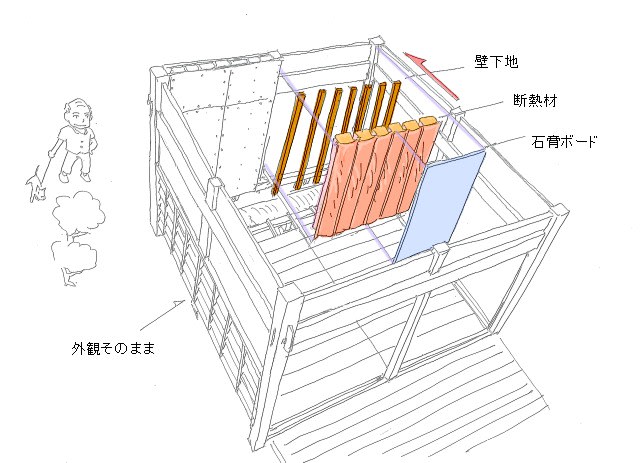

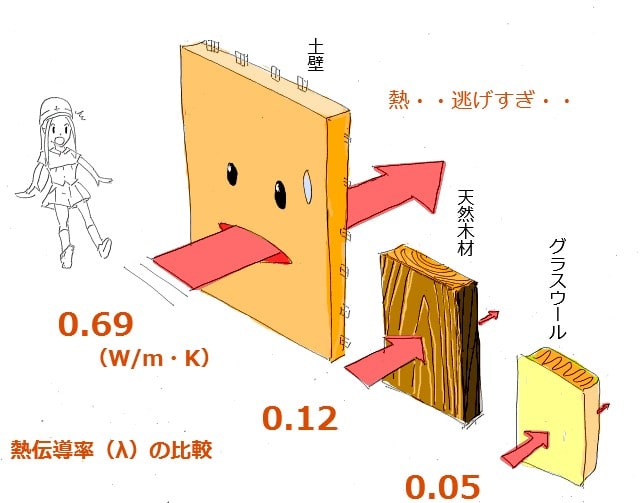

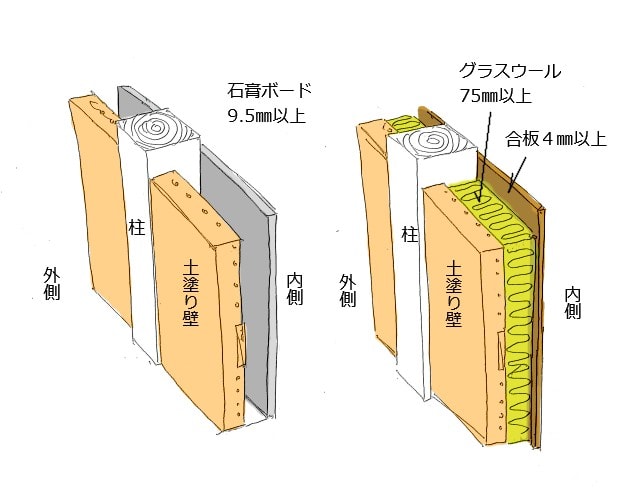

外貼り工法 建物の内部はそのままで土塗り壁の外側に断熱材と外壁を張る工法です。 外貼り工法のイメージ  土塗り壁の外側に、石膏ボードでサンドイッチにした断熱材で覆います。 この部分は防火構造になるので法22条区域でも使用が可能となります。 更にその外側に外壁下地と外壁で包みます。 外貼り工法の詳細  適用範囲 断熱材に熱伝導率0.040(W/m・K)の材料を用いた場合(ミラフィット1種等) 熱貫流率 U=0.68(W/m2・K)・・・区分4,5,6,7地域で使用可能 断熱材に熱伝導率0.022(W/m・K)の材料を用いた場合(ミラフィット・ラムダ等) 熱貫流率 U=0.48(W/m2・K)・・・区分3地域で使用可能 となります。区分1、2地域については断熱材の種類や厚さの検討が必要です。 地域区分とUA値について・・ |

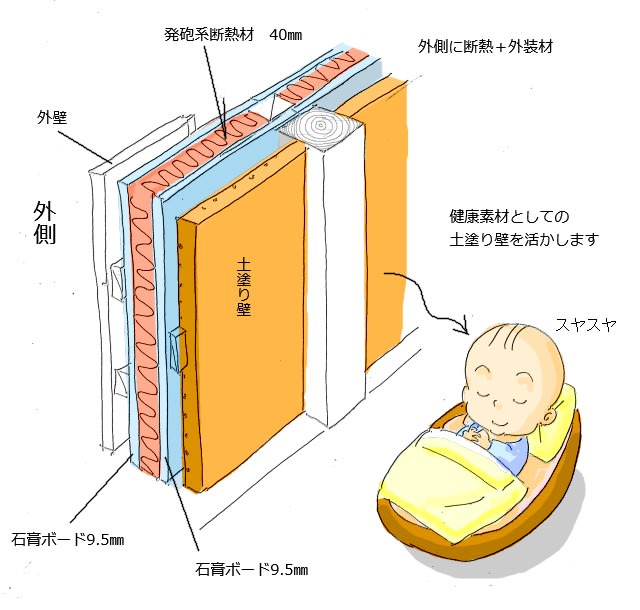

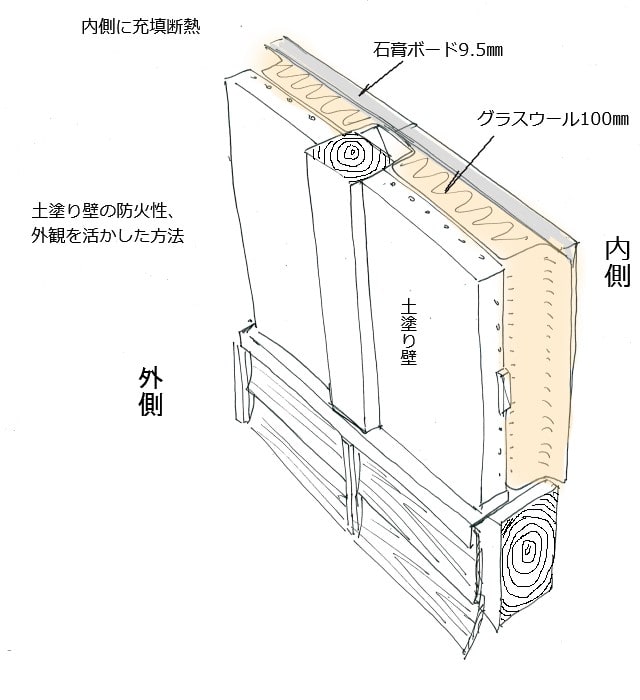

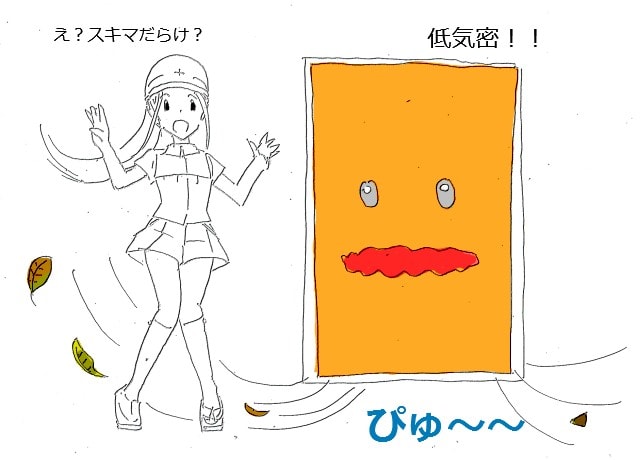

内貼り工法 外側の土塗り壁をそのままにして、室内側に断熱工事を行う方法です。 内貼り工法のイメージ  壁の施工詳細  内側に充填断熱工法による改修を行う事で、断熱性能、気密性能を確保します。 外側の土塗り壁に加えてグラスウール+石膏ボードを貼るので、「防火構造」となり、法22条地域での防火性能強化でも有効な工法となります。 |

| 防火構造(30分間の火災に耐える) |

| 準防火性能を有する外壁(20分間の火災に耐える) |