雪下ろし時の安全対策で、命綱を取り付けるアンカーを設置しました。

今まで大屋根への取り付けがメインでしたが、下屋の場合は外壁に取り付けるのが有効です。

| ビフォー&アフター |

「外壁に単管を設置してアンカーとする」計画としてはシンプルです。

下屋の場合は、外壁に取り付けるアンカーが有効です

このように単管を外壁に平行に取り付けます

計画するのは簡単ですが、既製品ではないので各職の特殊技術が必要です。

| 壁付け金物 |

壁付けの金具は市販ではないので、鉄工所用さんの特注となります。

設計図を描き、細かい寸法をこちらで指定して製作してもらいます。

出来上がってきた壁付け金具

ドブメッキしてもらったので耐久性はバッチリです

うむ!これなら使える!

| 現場・設置 |

材料もそろったところで、実際に現場で取り付けていきます。

雨仕舞など細かい配慮をしてるのですが、わかんないよね~。

窓脇の柱にガッチリと金具を取り付けます

金具を取り付けるコーチスクリューボルトはステンレス製なので、

座金に樹脂製の座金をサンドイッチしてもらい錆の防止の対策をしています。

細かい配慮です。

金具に単管を取り付けます。

金物の円筒形部分に単管を通す構造です

下から見た金具です

雨水がスムーズに抜けるような形状としています

鋼材の外壁とのとりあいに防水コーキングも施してあるのですが分かりづらいですね

完成です

こういった製品は、大量生産すれば単価が下がるのですが、雪国の雪下ろしは全国的に見ても需要が極少なので、メーカーとしても手を出したくないところでしょう。

ケースバイケースの特注対応に頼らざるを得ません。

一回パーツを作ってしまえば、次の現場でも流用が可能となるので、実績を積んでいくしかないわけです。

誰も作っていないモノを実現していく・・我が社のポリシーです

もくじへ・・

通常はTEXT関数を使うのですが、計算ずくで強引に曜日を表示させる方法をご紹介します。

EXELも進化してTEXT関数だけで曜日が表示される便利な時代になりましたが、旧バージョンの互換性を考えて原点に立ち返ってみました。

他の表計算ソフトでも応用は可能になってくると思います。(CHOOSE関数でなく、CASEとかになってるかも知れません)

※引数:西暦の年月日

【解説】「CHOOSE関数」と「WEEKDAY関数」を使って強引に曜日表示を行っています。

WEEKDAY(引数)は、引数を西暦/月/日として(1~7)の数値を返します。

1=日

2=月

3=火

4=水

5=木

6=金

7=土

となるわけです。

CHOOSE(引数)は、引数に応じて値を返します。

=CHOOSE(引数,[値1],[値2],[値3],[値4],・・・)

引数=1の場合は[値1]

引数=2の場合は[値2]

引数=3の場合は[値3]

・

・

となるので、

=CHOOSE(WEEKDAY(引数),"日","月","火","水","木","金","土")

とすれば、引数に応じて曜日を表示させます。

引数に「セル」を指定すれば、目的の「セル」の「曜日」を表示することができるわけです。

【応用】英語表記の場合

※引数:西暦の年月日

【TEXT関数を使う方法が一般的】

通常は

※引数:西暦の年月日

で曜日が表示されます。

エクセルも表記が進化していて、日付を入れるだけで曜日が表示されるという便利な時代になっています。

もくじへ・・

EXELも進化してTEXT関数だけで曜日が表示される便利な時代になりましたが、旧バージョンの互換性を考えて原点に立ち返ってみました。

他の表計算ソフトでも応用は可能になってくると思います。(CHOOSE関数でなく、CASEとかになってるかも知れません)

=CHOOSE(WEEKDAY(引数),"日","月","火","水","木","金","土") |

【解説】「CHOOSE関数」と「WEEKDAY関数」を使って強引に曜日表示を行っています。

WEEKDAY(引数)は、引数を西暦/月/日として(1~7)の数値を返します。

1=日

2=月

3=火

4=水

5=木

6=金

7=土

となるわけです。

CHOOSE(引数)は、引数に応じて値を返します。

=CHOOSE(引数,[値1],[値2],[値3],[値4],・・・)

引数=1の場合は[値1]

引数=2の場合は[値2]

引数=3の場合は[値3]

・

・

となるので、

=CHOOSE(WEEKDAY(引数),"日","月","火","水","木","金","土")

とすれば、引数に応じて曜日を表示させます。

引数に「セル」を指定すれば、目的の「セル」の「曜日」を表示することができるわけです。

【応用】英語表記の場合

=CHOOSE(WEEKDAY(インデックス),"sun","mon","tue","wed","thu","fri","sut") |

【TEXT関数を使う方法が一般的】

通常は

=TEXT(引数,"aaa”) |

で曜日が表示されます。

エクセルも表記が進化していて、日付を入れるだけで曜日が表示されるという便利な時代になっています。

もくじへ・・

スマホケースのカメラ部分の近辺が剥げて撮影時に影が映り込んでしまうので補修しました。

合皮とプラスチックはゼリー状の瞬間接着剤で貼り合わせます。

合皮とプラスチックはゼリー状の瞬間接着剤で貼り合わせます。

ドアクローザーが劣化してくると開き具合や静止動作が上手くいかなくなってきます。

今回はドアクローザーの交換手順と注意点について解説します。

今回は「ニュースター80シリーズ」のドアクローザーを用いて注意点をあげていきます。

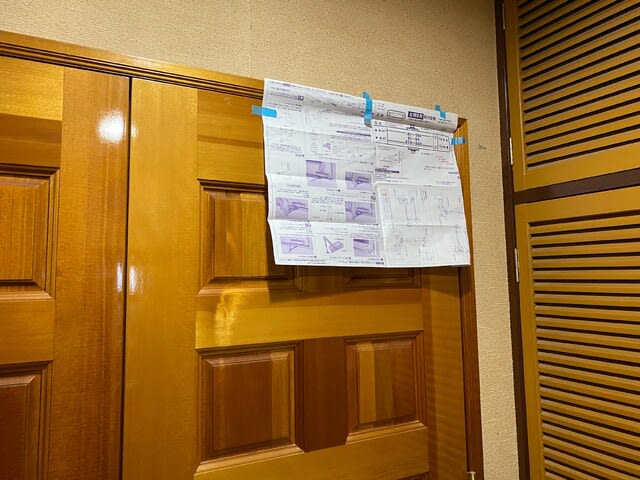

取り付けの詳細は「取り付け説明書」に記載されていますが、ここでは特に注意する所を掲載します。(こういう情報って、なかなか載ってないのよ・・・)

| ドアクローザーの種類 |

ドアクローザーには開き勝手によって二種類あります。

ドアクローザーの取りついている方から見て

1.手前に開く場合は、「標準型(スタンダード)」

2.向こう側に開く場合は、「パラレル型」

の二種類です。

間違わずに発注をかけましょう。

ドアクローザー自体が意外に高価なので、ここで間違うと手痛い出費になります。

開き勝手によってドアクローザーの種類が違うのに注意しましょう

この場合は、手前に開くので「標準型」を選びます

既存のドアクローザーを注意深く観察すれば、どちらを選べばよいかが分かります。

| ドアクローザーを取り付ける |

取り付け位置は製品に付属の「型紙」を使えば簡単に寸法を出すことが出来ます。

既存のドアクローザーを撤去

付属の型紙を貼り付けます

型紙だけだと誤差が出そうなので、直接ケガキをして取付位置を決めました

実物を当てがって、支障が無いかどうかもチェックします。

ドアクローザー本体を取り付けました

| 固定用ボールの調整 |

ストッパー付のドアクローザーの場合、固定用ボールが固すぎて上手く作動しない場合があります。

固定用ボールは出荷時に最大強度で設定してあるので、アームの取り付け前にネジを緩めて、ボールが上手く引っ込むように設定する必要があります。

固定用ボールのねじを緩めます。

マイナスドライバーが必要な場合もあるので注意です。

ストッパーと固定用ボールが上手く作動する状態でないと、ストッパー自体がガチガチと動いて固定機構が傷んで使いものにならなくなります。

ボールが上手く引っ込むまで調整を念入りにしましょう。

この固定用ボールの調整は、トライアンドエラーが必要です。

出荷時はボールがアームにくっついて引っ込まない場合があり、ボールが正常動作するまで意外に時間を費やします。

故障ではありません。

現場に入る前に事前にボールが上手く動くかどうかをチェックしておけばスムーズに作業が進行します。

| アームは枠と直角になるように取り付ける |

ドアの面と枠に段差がある場合、アームが直角にならない事もあります。

今回はドアの面と枠の面に段差がありました。

このように枠に直角になるようにアーム長さを調整します

今回はアームのネジを切断して調整可能な長さに加工しました。

時には現場合わせも必要なので、鋼材を切断するカッターも必須アイテムとなります。

グラインダー(サンダー)だと太いアームを切断するのに困難なので、鉄工所用の本格的な切断機を使った方が良いでしょう。

| ストッパー位置と開閉速度を調整して作業終了 |

アームとボールさえ正常に取りつけば、あとはストッパー位置の調整をすれば作業終了です。

また、クローザー本体のネジを調整して、ドアの開閉速度を調整します。

ドアの固定位置で止まるようにストッパーを調整します。

作業終了です

ドアクローザーの取り替えは意外に手間がかかります。

道具も手回しのマイナスドライバーやプラスドライバー、スパナ等多岐に渡るので、充電ドライバー一丁だけでは済ませられない作業となります。

ドアの速度調整もトライアンドエラーです。

何度も微妙に調整しながら、良いコンディションに設定していくのです。

それでも、ドアがスムーズに開閉できるようになるので達成感は得られると思います。

また、一度コツを覚えてしまえば、使用時に不具合が生じてもどこを調整すれば良いのか分かるので、交換作業をトライしてみる価値はあります。

もくじへ・・