12月18日(土)に開催した子ども学芸員育成講座では、野外調査の基本となる測量の仕組みについて学習するとともに、平板測量を体験しました。

野外調査の中でも、特に遺跡の発掘調査では、周辺の地形を等高線などで表現するとともに、調査した場所を図面に落としていきます。周辺の地形や調査地点を正確に記録しないと、遺跡の立地や環境が読み取れず、遺跡の性格がよくわからなくなってしまいます。

また、遺跡の調査以外でも、距離や縮尺、方位といった基準をもとにして、古地図を現在の地図上に復元することもできます。

このように、歴史を復元する調査では、測量の知識と技術は基本中の基本です。

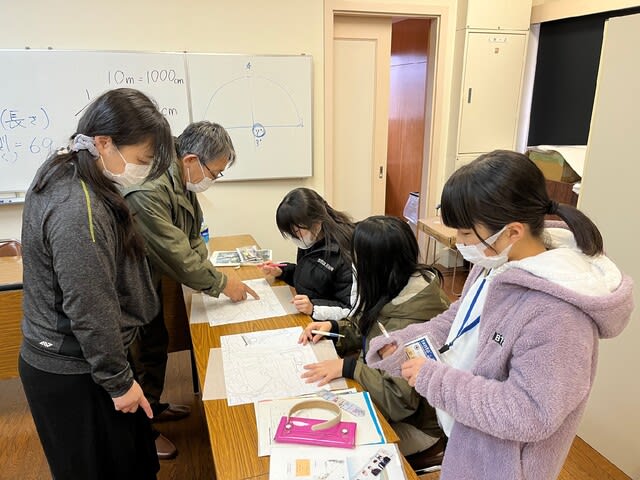

まずは室内で、測量に必要な3つの要素(水平、距離、方位)から、測量の仕組みを学びます。

今回は、炭坑時代から位置が変わっていない煙突を測量の対象としました。二本の煙突の位置関係を測量するため、屋外の石炭記念公園で位置(方向)と距離を平板測量で測ります

最後に室内に戻り、平板測量で得られた煙突の位置関係を、昔の炭坑時代の配置図に重ねてみます。かつての炭坑は、現在では公園に様変わりしましたが、当時のまま残る煙突を基準にすると、公園の中での炭坑施設の位置がわかります。

寒い中での野外測量で、基本的なスキルをマスターした子ども学芸員でした!

※画像の無断転載等はご遠慮ください