ただいま、絶賛開催中の博物館企画展「三井田川鉱業所と地域社会」では、三井田川鉱業所の本部に掲示されていた看板を展示しています。

看板には、正式名称である「三井鑛山株式會社 田川鑛業所」とあり、通常はこの略称で「三井田川鑛業所」と呼ばれていました。

なお、「三井田川鑛業所」は、大正7(1918)年の三井鉱山における機構改革により改められた名称で、それまでは「三井田川炭礦」という名称でした。

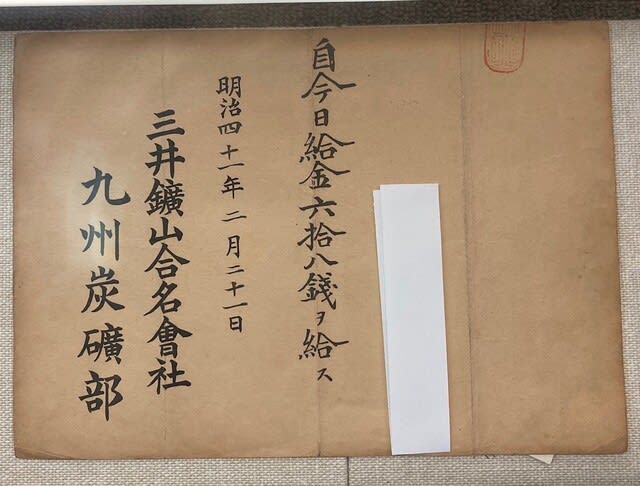

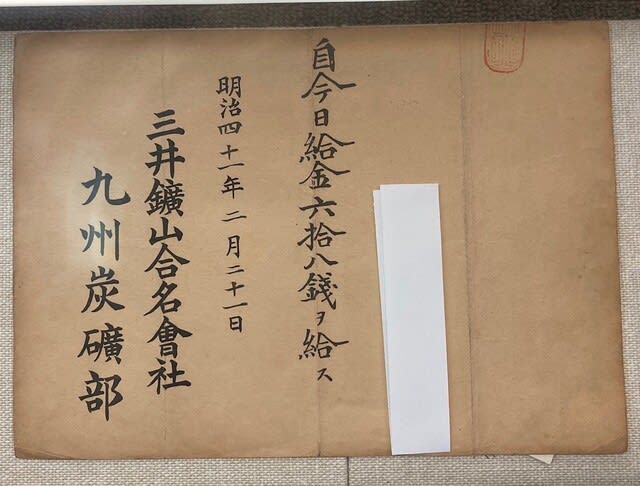

三井田川炭礦は、明治38(1905)年から大正7年に事業所として独立するまで、三池の管轄下におかれていました(九州炭礦部)。このため、企画展で展示している明治41年の給料辞令は、「三井鑛山合名會社 九州炭礦部」となっています。

ところで、この「炭こう」の漢字ですが、「坑」「鉱」「礦」「砿」と多くあり、使い方が悩ましいところです。

しかしながら、「田川鑛業所」のような会社名は、固有名詞であるので、原則としてそのまま使うようにしています。社名の「こう」の字は会社ごとに決められていて、三井の場合は「鑛」ですが、石へんの「礦」を社名に使う会社もありました。

また、戦後のある時期から、旧字体を使わなくなりますので、会社名に「鑛」を使っていた会社は「鉱」、「礦」は「砿」の字を用いるようになります。

さらに、金属鉱山も運営している会社は金へんの「鉱」、石炭のみは石へんの「砿」を使うなど、会社の性格が社名の「こう」に表現される場合もあるようです。

その他、「こう」のように同じ読みの漢字でも、使い手のこだわり、あるいはその時々の考え方によって、意図的に使用している場合がありますので、また、折に触れてご紹介したいと思います。

※画像の無断転載はご遠慮ください。

***********************************************

***********************************************