みなさん、こんにちは!

秋の行楽シーズンとなりまして、これから旅行の計画をたてようという皆さまも多いと思いマス。

そんな「ドコにイコっかなー」とお悩みの皆さまに、「そういえば筑豊もアリ?」と背中を押すための、筑豊を体感していただけるイベントが、今週末、福岡市中央区天神で行なわれます。

その名も『筑豊フェア2016~おどりと食の祭典』デス!

サブタイトルの「おどり」の部分は、ステージにて田川が発祥の地である『炭坑節』などが披露されマス。

同じく「食」の部分では、飲食ブースにて「田川ホルモン鍋」や、「直方焼きスパ」・「筑穂牛」といった、筑豊でいち押しのグルメが楽しめ、特産品の直売なども行なわれるそうデス。

大都市「天神」にて手軽に「筑豊」を体感していただけるこのイベント。

ぜひ、遊びに行ってみてくださいマセ♪

んで、「筑豊もアリカモ!?」と思った皆さま、ぜひ秋の行楽シーズンは筑豊・田川、そして当館にも遊びにきてくださいネ!

★筑豊フェア2016~おどりと食の祭典★

日時:10月1日(土曜日) 11:00~15:30

場所:福岡市中央区 天神中央公園(アクロス福岡南側)

みなさん、こんにちは!

田川のコトを、少しでも多くの方々に知っていただこうというこのシリーズ。

第五回目は、田川市の東のお隣、香春町についてデス♪

第一回目 第二回目 第三回目 第四回目

近代に入って石炭産業が隆盛を極めることで田川市が田川郡最大の都市となりましたが、それ以前の田川郡の中心地は「香春【かわら】」でありまシタ。

何といっても、その名前が公式文書に登場したのは奈良時代、8世紀に編纂された「風土記【ふどき】」なんですから!

※『豊前風土記』は現存しておりませんでして、引用された後世の書に「逸文【いつぶん】」として残るだけデス。

風土記についてカンターンにご説明しますと、

『大宝律令の制定や国号が日本と定められたことで、天皇を頂点とする朝廷による全国統一が果たされたので、地方統治の指針とするための資料として、各国の事情を編纂させたモノ』

というものデス。

んで、そこにどんなコトが書かれてたかといいますと、「郡や郷の名前」・「産物」・「土の良さ」・「地名の由来」・「土地の言い伝え」の5つになりマス。

なお、このとき「(諸国郡郷名著)好字令【こうじれい】」というのも出てまして、国や郡や郷、はたまた川や山などの名前を「好字(いい意味を持つ字)」にして報告するようになっており、多くの地名の漢字が変更になりました。

例としては「木国 → 紀伊国」・「泉 → 和泉」・「明日香 → 飛鳥」などなど。

朝廷のお手本となった唐(中国)にならって二文字の漢字が多く、現在の地名もその多くが漢字二文字になっているのはここから始まっているんデスねー。

ちなみに豊前風土記の逸文では、『田河の郡、鹿春の郷~』と出てきますが、コレが「田川の郡の、香春の町~」ということデスネ♪

そんな古い歴史を持つ香春町について、いくつかご紹介しまショー!

◆香春町で神社といえば「香春神社」。

正確な創建年は不明なのですが、元々香春岳の一ノ岳、二ノ岳、三ノ岳の山頂にあった三つの神様を、現在の位置に移設したのが和銅2年(西暦709年)というから驚きですネ! 3年前には1300年祭も行なわれておりマス。

同じ豊前国には、八幡様の総本宮としてあまりにも有名な「宇佐神宮」(大分県宇佐市)があるため、イマイチマイナー感がいなめませんが、延長5年(927年)にまとめられた延喜式神名帳(全国の神社一覧)には、豊前国に6座の記載があるのですが、そのうちの3座が宇佐神宮にあり、残りの3座は、ナント香春神社にあるんデス! スゲー!!

それでは香春神社に行ってみましょう。

まずは、長い階段をせっせと昇ります。

荘厳な本殿。

現在は石灰石の採掘で標高が半分になってしまったためありませんが、かつてはその背後に、香春岳の一ノ岳がそびえていたのでしょう!

本殿の前には、昭和14年に一ノ岳の山頂から転がり落ちてきた「山王石」がありマス。

高さ4m20cm、重さ86トンもの巨石が転がってきたにもかかわらず、人の被害も建物の被害もなかったということで、奇跡の石として奉られているんだそうデス!

香春神社に行かれる際は、ぜひその大きさを体感してみてくださいネ!

◆香春町でグルメといえば「山小屋ラーメン」さん。

筑豊ラーメンとして日本国内100店舗以上、海外にも40店舗以上を展開する山小屋ラーメンの創業の地は香春町でして、現在でも香春創業店として営業中デス。

一度食べるとクセになるオリジナルの豚骨ラーメンは、筑豊を代表するラーメンとして田川市民にも馴染み深く、田川市のふるさと納税でもゲットできますので、興味がありましたらチェックしてくださいネ!

と、今回は田川市の東のオトナリ「香春町」についてご紹介させていただきました。

次回は、どこの町村になるのか!?

相変わらず行き当たりばったりなもので分かりませんが(汗)

またプチ取材を敢行しまして、ブログアップさせていただきマース♪

みなさん、こんにちは!

先月のブログでのお約束通り、今回からは、『山本作兵衛コレクション』の「価値」と「魅力」につきまして紹介させていただきます。

『山本作兵衛コレクション』は、炭坑記録画589点と日記、雑記帳、その他の原稿と記念品類、合わせて697点の資料で構成されておりますが、その魅力の核心は、なんといっても墨絵と水彩画で構成される『炭坑記録画』にあります。

この記録画の題材は、山本作兵衛(明治25年-昭和59年)が実際に経験した、明治32年頃から大正時代中期(作兵衛7歳から青年期)にかけての、中小の炭坑における手掘り採炭の詳細な様子と、当時の炭坑労働者の生活が中心になっています。

昭和期の機械化された炭坑の様子を題材にした記録画は少ないのですが、作兵衛氏の言葉を借りれば「(その時代なら)写真がありますモン」ということです。

そう、明治から大正時代の炭坑の記録で、特に坑内の写真はほとんどありません。

世界で最初に産業革命の起こったイギリスにおいても、炭坑の外観や坑外での炭坑労働者を写した写真は結構ありますが、初期の坑内作業に関しては画家による絵の例がいくらかあるだけです。

なぜならば、暗い坑内でのカメラ撮影にはフラッシュが不可欠ですが、当時の粉末マグネシウム主体の閃光粉を燃やすフラッシュでは、ガス爆発や炭塵爆発を招く恐れがありましたし、電池式のストロボが出来てからも、カメラの防塵ケースなど無い時代ですので、炭塵が詰まってカメラが使用不能になることもしばしばでした。

このような理由もあり、山本作兵衛コレクションのような、「実際に坑内で働いた経験者による視覚的で具体的な記録」は、他にあまり例のない、世界的に見ても極めて貴重なものなのです。

産業革命を支え、近代化の文字通り燃料となった石炭採掘現場の当時のありのままの姿を知ることのできる重要なのです。

次回は、山本作兵衛コレクションの特徴と魅力について、もう少し詳しくご紹介させていただきます!

Hi, there!

As we promised you in the previous blog of ours, we will introduce the ‘value’ and ‘appeal’ of the “Sakubei Yamamoto Collection” to you from this time downward.

The “Sakubei Yamamoto Collection” is composed of a total of 697 materials including 589 pictorial records of coal mines, diaries, memorandum books, other manuscripts, and memorials. The bare bones of its appeal lie in the “pictorial records of coal mines” in ink and/or watercolors.

The subject matter of these pictorial records is focused on the details of mining by hand and pit workers’ life at small and middle-scale coal pits mainly from around 1900 to 1920, which Sakubei Yamamoto (1892-1984) experienced himself from age 7 or 8 to his youth.

His pictorial records of mechanized pits in the Showa era (1926-1989) are small in number, and Sakubei says, “The reason is that it is more suitable to use cameras in recording coal mining in the era.”

Indeed, we can hardly find photographs especially taken underground among records of Japanese coal mines in the Meiji (1868-1912) and Taisho (1912-1926) eras.

Even in Britain where the industrial revolution started earliest in the world, there are few pictorial and photographic records of early underground mining work left except a few drawings by professionals or some photographs of the outsides of coal mines and miners on the surface.

One reason is that it is necessary to use flash lights in photographing dark underground and that the magnesium flash light in the old days and later flash bulbs could cause gas or coal dust explosions. Even in the days when the battery-powered strobe light became available, cameras brought underground were frequently clogged up with coal dust without operative dustproof camera cases.

The above reasons made the “Sakubei Yamamoto Collection” as “visual and specific records by a former pit worker who experienced mining underground” extremely exceptional and valuable worldwide.

The collection is composed of very important materials from which we can learn how pit workers at that time worked and mined coal, which became the ‘fuel’ or motive power for the industrial revolution and modernization of Japan.

We will tell you more details about the characteristics and appeal of the “Sakubei Yamamoto Collection” next time!

日本語訳はコチラ

大家好!

按照上個月的約定,我們在這個月的網誌中,向您介紹『山本作兵衛收藏品』的「價值」和「魅力」。

『山本作兵衛收藏品』,共含有煤礦記錄畫589幅以及日記、雜記張、其他的原稿和紀念品,由合計697件資料構成。其收藏品魅力的核心,無論從哪個方面看,都首先蘊藏在由水墨畫和水彩畫構成的『炭坑記錄畫』之中。

本記錄畫的題材,是以山本作兵衛氏(日本明治25年-昭和59年,1892年-1984年)親身經歷過的、自明治32年至大正時代中期(作兵衛氏7歲-青年時代),中小煤礦的礦工們用手镐挖煤炭的詳細情景,以及當時的煤礦勞動者的生活內容為中心的。

以記錄昭和時期實行機械化後的煤礦情形為題材的記錄畫,非常少。借用作兵衛氏的話來說,就是「(那個時代)有照片(所以不需要繪畫)」。

的確,在自日本明治時代至大正時代的煤礦記錄史料中,特別是對於礦坑內的記載,幾乎沒有照片。

即使是在世界上最早發起產業革命的英國,盡管有不少關於煤礦的外觀或者在礦坑外的煤礦勞動者拍攝的照片,但是關於煤礦坑內的情景,也只有幾例畫家的繪畫作品。

這是為甚麼呢?因為要在黑暗的礦坑內攝影,閃光燈是必不可少的。但是當時,使用的是燃燒含有粉末氧化鎂閃光粉的鎂光燈,在礦坑內恐怕可能引起瓦斯和粉塵爆炸。後來雖然出現了電池式閃光燈,但是,那是個照相機尚無防塵盒的時代,因為煤炭粉塵的汙染而不能使用的情況常有發生。

更重要的理由是,像山本作兵衛收藏品這樣的「通過實際有過煤礦內勞動經驗的礦工的視角,而產生的具體詳實之記錄」,至今尚無他例。這在世界範圍內,也是極其貴重的瑰寶。

『山本作兵衛收藏品』的貴重之處,正在於,可以讓我們透過作品看到支撐了日本的產業革命,在近代史上如文字所寫,成為燃料的煤炭挖掘現場,在那個時代的真實的形象。

下次,將向您介紹『山本作兵衛收藏品』的「特徵」和「魅力」。

日本語訳はコチラ

大家好!

按照上个月的约定,我们在这个月的网志中,向您介绍『山本作兵卫收藏品』的「价值」和「魅力」。

『山本作兵卫收藏品』,共含有煤矿记录画589幅以及日记、杂记账、其他的原稿和纪念品,由合计697件资料构成。其收藏品魅力的核心,无论从哪个方面看,都首先蕴藏在由水墨画与水彩画构成的『炭坑记录画』之中。

本记录画的题材,是以山本作兵卫氏(日本明治25年-昭和59年,1892年-1984年)亲身经历过的、自明治32年至大正时代中期(作兵卫氏7岁-青年时代),中小煤矿的矿工们用手镐挖煤炭的详细情景,以及当时的煤矿劳动者的生活内容为中心的。

以记录昭和时期实行机械化后的煤矿情形为题材的记录画,非常少。借用作兵卫氏的话来说,就是「(那个时代)有照片(所以不需要绘画)」。

的确,在自日本明治至大正时代的煤矿记录史料中,特别是对于矿坑内的记载,几乎没有照片。

即使是在世界上最早发起产业革命的英国,尽管有不少关于煤矿的外观或者在矿坑外的煤矿劳动者拍摄的照片,但是关于煤矿坑内的情景,也只有几例画家的绘画作品。

这是为什么呢?因为要在黑暗的矿坑内摄影,闪光灯是必不可少的。但是当时,使用的是燃烧含有粉末氧化镁闪光粉的镁光灯,在矿坑内恐怕可能引起瓦斯和粉尘爆炸。后来虽然出现了电池式闪光灯,但是,那是个照相机尚无防尘盒的时代,因为煤炭粉尘的污染而不能使用的情况常有发生。

更重要的理由是,像山本作兵卫收藏品这样的「通过实际有过煤矿内劳动经验的矿工的视角,而产生的具体详实之记录」,至今尚无他例。这在世界范围内,也是极其贵重的瑰宝。

『山本作兵卫收藏品』的贵重之处,正在于,可以让我们透过作品看到支撑了日本的产业革命,在近代化史上如文字所写,成为燃料的煤炭挖掘现场,在那个时代的真实的形象。

下次,将向您介绍『山本作兵卫收藏品』的「特征」和「魅力」。

日本語訳はコチラ

みなさん、こんにちは!

暑かった夏もようやく終わり、過ごしやすい季節がやってまいりました。

いよいよお出掛けのシーズン到来デス!

さて、数ある観光地の中から選んでいただき、田川まで足を運んでいただいた皆さまに食べていただきたい、田川謹製のご当地グルメをご紹介させていただきマス♪

その名も『田川ホルモン鍋』といいまして、新鮮で丁寧に処理されたホルモンを、各お店独自の特製ダレで下味を付け、たっぷりの野菜やお豆腐などで炒め煮込んだ料理デシテ、2012年のB-1グランプリでの総合6位を獲得して知名度があがりました。

もともとは、田川の炭坑夫の間で、「安くて!旨くて!スタミナがつく!」と、好んで食べられていたホルモン鍋。

野菜が沢山食べられ、コラーゲンなどの栄養素もたっぷり摂れるため女性にも大人気で、現在は、田川人のソウルフードのひとつとなっておりマス。

なお、B-1グランプリのBは、B級グルメのBと誤解されがちですが、ジツハ『地域BRAND(ブランド)』のBだそうでして、まちを盛り上げるために、ご当地グルメをキッカケに地域ブランドを高めるイベントなのだそうです。

なお田川では、ボランティア団体の田川ホルモン喰楽歩さんが、その普及とPR活動を行っていらっしゃいマス。

ということで、『百聞は一食に如かず』がモットーの博物館スタッフ。

田川ホルモン鍋が食べられるお店の中で、博物館から一番近いお店に食べにいってまいりました!

ホルモンとたっぷりの野菜、そして〆のウドンが出てまいりマス。

とってもキレイでおいしそうなホルモン♪

田川ホルモン鍋用の、中央が凹んだ特製の鉄板を使って、ホルモン→野菜と炒め煮込みながら、特製タレで味を調整していきマス。

やわらかくてとっても美味♪ 野菜もたっぷりと摂れます。

〆はウドンを入れて焼きうどん風に。お腹に余裕があれば、さらに〆〆にご飯を入れてオコゲ焼き飯風にするのもオススメとのコトデス。

ご馳走さまでしたー

ちなみに、田川ホルモン鍋はお店でも食べられますが、ホルモン屋さんでホルモンと特製タレを購入して、自宅でも楽しむコトができますので、お土産にお持ち帰りなんてのもオススメですヨ!

田川市のふるさと納税でもゲットできますので、そちらもゼヒチェックしてみてくださーい!

みなさん、こんにちは!

田川のコトを、少しでも多くの方々に知っていただこうというこのシリーズ。

第四回目以降は、田川市郡を構成する8市町村についてのお話。

今回は田川市のお隣、川崎町についてデス♪

第一回 第二回 第三回

彦山川と中元寺川という田川市を貫くふたつの河川のうち、中元寺川の上流に位置する川崎町ですが、北の境界線は田川後藤寺駅から直線距離でほんの500mほどしか離れておりませんでして、町の北部は旧後藤寺町と強い結びつきがありました。

田川市に本部のあった『三井田川鉱業所』ですが、一坑(後藤寺)、二坑(大藪)、三坑(伊田)の次、四坑は川崎町にあり、田川市の伊田と後藤寺が三井田川の双子の兄弟とすれば、川崎はイトコってな感じでしょうか??

さて、それでは川崎町についていくつかご紹介しまショー!

◆川崎町のゆるきゃらといえば「小梅ちゃん」。

モデルになったのは、戦後の歌謡・民謡界で活躍した川崎町出身の紅白出場歌手「赤坂小梅」さんデス♪

田川市が発祥の地である「炭坑節」はもちろん、福岡の「黒田節」や熊本の「おてもやん」など、各地で歌い継がれた民謡を多くレコードに吹き込みヒットさせた方デス。

◆川崎町の観光スポットといえば「魚楽園」。

「涙で描いた鼠」のオハナシで有名な雪舟作庭と伝えられる庭園で、国の名勝にも指定されています。

雪舟といえば、ほとんどの作品が国宝や重要文化財に指定されている、日本の水墨・山水画家の頂点ともえいるお坊さんデス。

応仁の乱の戦乱を避けて田河(現在の田川)に滞在していた雪舟が作庭したこの庭園は、晩秋の紅葉のシーズンが一番人気となっております。

◆川崎町でグルメといえば「ラピュタファーム」。

遠く県外からもファンが訪れる観光農園。ランチバイキングがとっても人気で川崎町の新しい観光スポットにもなっていマス。

その様々な取り組みは、2015年度には「食アメニティコンテスト農林水産省農村振興局長賞」と「県観光功労者表彰」をダブル受賞するほど評価されているんデス♪

◆川崎町の炭坑遺構

三井四坑はもちろん、それ以外にも沢山の中小炭坑がひしめいていた川崎町。

田川市のように近代化遺産としての保存・公開されているものはありませんが、町のアチコチに炭坑町の残り香が残っています。

川崎町立病院の近く、「上豊州炭鉱」のエンドレス施設跡トカ。

住宅地に突如、こんな風にホッパー(石炭ポケット)の跡などが出てきたりしマス。

ウォーキングやドライブなどで、そんな炭鉱時代の遺構を探してみたりするのも楽しいカモ!?

※私有地や危険な場所などにある場合もございますので、立ち入りや見学の際は、地域の方の迷惑にならないように注意されてくださいマセ。

と、今回は田川市のオトナリ「川崎町」についてご紹介させていただきました。

次回は、どこの町村になるのか!?

スタッフも行き当たりばったりなもので分かりませんが(汗)

ご期待は控えめでお待ちくださいませー。

みなさん、こんにちは。

博物館には教育の場としての役割があります。

そんな学校教育の一環として、博物館には学校からの「社会科見学」の児童・生徒さんもたくさん来ていただいております。

先日、一学期に当館へ社会科見学に来られた飯塚市立菰田(こもだ)小学校5年生の担任の先生が再度訪問され、ご自身のお御礼状とともに生徒さんの感想を寄せ書きにして届けてくださいました。

※復元炭鉱住宅展示場の受付横に掲示させていただいています。

見学に来られたとき、解説担当者がお話したことを熱心に筆記されていたことを思い出します。

学校に帰ってからも、さらに学習を深められたようで、思いがけなく沢山の感謝をいただき恐縮しました。

これほどしっかりと考えてもらえたこと、解説担当者としても冥利につきます。

この場を借りて深くお礼申し上げます。

見学の当日は、山本作兵衛翁の炭坑記録画を中心に、石炭の起源、石炭の発見、採掘の歴史、採炭の道具や機械、石炭採掘に携わった人々の苦労と災害、そして、その努力のおかげでなされた我が国の近代化と今の便利な生活、また、石炭の現在と未来などについてお話しさせていただきました。

こうした事に理解を深めていただき、生徒の皆さまの学習のお役に立てれば何よりです。

これを励みに私どももなお一層充実した解説になるよう努力してまいります。

現在当館は、本館改装中のためご覧いただける範囲は復元炭鉱住宅のみとなっており、炭坑記録画を始め炭坑資料は仮の展示となっておりますが、皆さんのご希望に沿った解説にも鋭意お応えしますので、ご来館の節はどうぞご遠慮なくお申し付けください。

ニイハオ!

博物館中国語担当のフィフィです♪

前回のブログに引き続きまして、台湾での日台石炭交流の旅の後編をお届けいたします。

二日目の午後は、観光地としても有名な九份(ジウフン)の金瓜石(ジングゥアシ)にある黄金博物館へ行きました。

ここでは実際に掘られていた坑道に入ることができるのですが、さすがは金の鉱山、入ってみると壁からかすかに黄色いナニカが見えました!?

ちなみに台湾の炭坑では粉塵やガス爆発の危険があるため火気厳禁なのですが、、金鉱山ではガスが出ないため禁煙ではないそうです。

外は炎天下でしたが、中はとっても涼しく生き返りました♪

博物館の売店の売っていた『礦工便當(坑夫弁当)』がをとってもおいしそうで食べてみたかったのですが、行列がスゴクて泣く泣く諦めました。。。残念!

夕食後、九份のステキな夜景を見ながら台湾の有名なスイ―ツ「芋圓(芋団子)」を食べました。

とっても美味しかったので、帰国してから自分でネットで作り方を探して作ってみました! が、失敗しました。。。残念!

3日目は桃園市の大溪(ダーシー)区へ行きました。

古い町並みが印象的で、町の特色としては、大稲珵(ダーダオチェン)と同様に、それぞれの歴史ある店舗が『街角博物館』となっておりまして、それぞれの物語を観光客へ伝えているところです。

それほど大きくないお店なのですが、売り場は半分で、もう半分はお店の先祖が創業して以来使われてきた様々な道具などが展示してありました。

過ぎ去った時代の残した雰囲気が漂っていまして、歴史の重さを感じることができました。

ある『街角博物館』で、壁に日本時代の色々な写真やモノが掛けてあったのですが、その中に日本の天皇陛下の写真がありました。

店のご主人によると、大正天皇とのことでしたが、よく見てみると明治天皇でした。

『ご主人!違いますよ!」とお伝えしましたので、次回訪ねるときにはちゃんと説明してくれると思います!?

4日目は、今年第一号の台風が台湾南部に直撃・上陸したため、予定していました訪問スケジュールは全てキャンセルになってしまいました。

テレビのニュースでは、台風に吹かれて空を飛んでいる看板や、地面をコマのように回っている貯水タンクが映し出されていました。災害救援のために、軍隊が3万人の兵士を出動したそうですが、お亡くなりになった方もいらっしゃったとのこと、心よりご冥福をお祈りいたします。

幸い、台湾北部は台風の影響はそれほどなかったので、当初の予定通り、台湾桃園国際空港から福岡へ戻ることができました。

今後も、台湾との石炭交流はますます充実していくと思いますので、またその際はレポートさせていただきますね!

みなさん、こんにちは!

アツーい夏もいよいよ終わりに近づき、連日泣きそうなくらい暑かった田川市もようやく過ごしやすくなってまいりました。

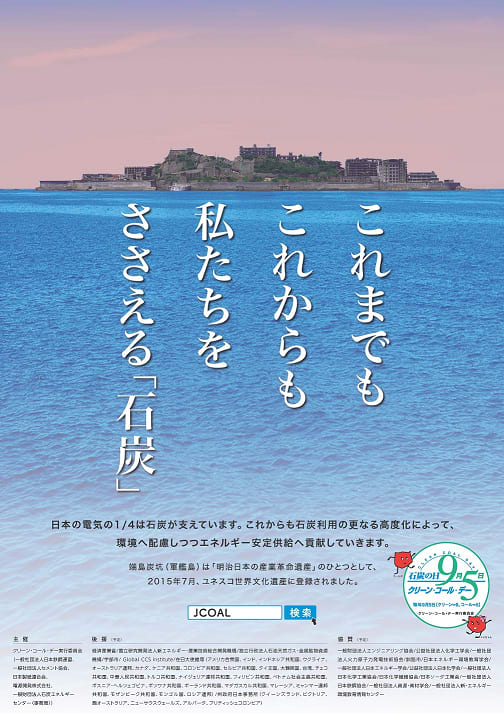

さてさて、来週9月5日はある記念日となっております。

何の日かご存知ですか?

答えは。

「石炭の日」!

なんデス♪

別名『クリーン・コールデー』とも言いまして、石炭に関連したさまざまイベントや、石炭の利用に関する啓発活動などが全国で行なわれておりマス。

ナゼニ9月5日が石炭の日かと申しますと!

9(クリーン)5(コール)デー。。。

まあ、よくある語呂合わせデス。。。

しかしこの語呂合わせ、コール(石炭)がクリーン(きれい)という、そのナカミのイミが重要ナノデス!

ご存知の通り、昭和30年代のエネルギー革命によりまして日本国内での石炭産業はほぼ無くなってしまいましたが、エネルギー源としての石炭が日本から無くなってしまったわけではなく、現在でも石炭火力発電所などの発電用を中心に、年間二億トン近くもの石炭が海外から輸入されまして、積極的に利用されておりマス。

日本は世界でも有数の石炭消費大国でして、ジツは日本の電気の四分の一は、石炭火力で発電されたものなんデス!

石炭を使った火力発電は、二酸化炭素の排出量が多く、環境への負荷が大きいとも言われますが、現在は研究が進みまして、クリーンな石炭の利用が出来るようになってきており、日本はその技術の先進国でもあります。

あわせて、現在国内唯一の坑内堀炭鉱である『釧路コールマイン』(北海道釧路市)では、海外の採炭国への技術指導を行なっておりまして、石炭の安定的な供給を図っておりマス。

そんな石炭のいろんなコトを、ミンナで考え学んでもらうキッカケになればということで、クリーンコールデーが制定されました。

※『石炭についてモット知りたい!』という方は「JCOAL(石炭エネルギーセンター)」さんのホームページも、ぜひご覧ください♪

と、このようなカタチで、「石炭の利用と、その未来」について考える日でもあるクリーン・コールデー。

ヒジョーに残念ながら、今年の9月5日は月曜日のため当館は休館日となりますが、前日の9月4日は、当館夏のイベント「博物館トーク2016」の最終回として、安蘇館長による「近世・近代の田川の石炭産業」と題したトークイベントが開催されマスデス。

ぜひ、博物館に遊びに来られる際は、博物館トーク2016の方にも遊びに来てくださいネ!