みなさん、こんにちは!

さてさて、みなさん準備体操はお済みデスカ!?

今年も『炭坑節まつり』の季節がやってまいりましたヨ!

博物館の所在します『石炭記念公園』を中心に、毎年多くの参加者で賑わう、『炭坑節発祥の地』田川における、秋の一大イベントデス♪

圧巻は数千人で踊る炭坑節総踊りでして、二本煙突の下で輪になって踊りマス。

博物館も例年大賑わいなのですが、一点だけご注意を!

博物館の駐車場ですが、石炭記念公園の駐車場も兼ねておりますため、炭坑節まつりの二日間はズーっと満車になってしまいマス。。。

ということで、マイカーでお越しのみなさまは、炭坑節まつりの二日間だけ運行されます『無料シャトルバス』をご利用くださいマセ!

シャトルバスの発着所は「田川市役所駐車場」となっておりマス。

さあ、アキレス腱をシッカリ伸ばして!

ぜひ、炭坑節まつりと、ついでに博物館にも遊びに来てくださいネ!

追記

田川美術館では博物館の企画展『炭坑絵画コレクション展 -アジアの視点から-』も開催しておりマース!

みなさん、こんにちは!

いよいよ来週の火曜日、11月1日より6日までの6日間、田川市石炭・歴史博物館の平成28年度企画展が開催されマス!

なお、現在当館は改修工事中となっておりますので、博物館からクルマで5分ほどの距離にあります「田川市美術館」をお借りしての開催デス。

企画展のタイトルは「炭坑絵画コレクション展ーアジアの視点から―」デス。

筑豊で炭坑関連の絵画といえば、やはり世界の記憶(世界記憶遺産)に登録されている山本作兵衛翁の炭坑記録画を思い浮かべられると思いますが、それ以外にもたくさんの画家や作家が、炭坑の風景や文化にインスピレーションを受けて、多くの作品を残しています。

そんな炭坑をモチーフに製作された当館収蔵の作品を、一堂に会してご覧いただけるチャンスです♪

観覧料は無料となっておりマス!!

ちなみに11月5日(土曜日)と6日(日曜日)には、「コールマインフェスティバル・炭坑節まつり」も開催しておりますヨ!

もちろん博物館も元気に営業中ですので、ぜひ、当館及び美術館まで遊びに来てくださいマセ!

◆会場

田川市美術館 ギャラリーA・C・中央展示室 田川市新町11-56

※石炭・歴史博物館は会場ではありません。ご注意ください。

※企画展に関するお問い合わせは、石炭・歴史博物館までお願いいたします。

◆会期

平成28年11月1日(火)~11月6日(日)

開館時間:9:30~18:30(ご入館は18:00まで)

※最終日は16:30までの開館になります(ご入館は16:00まで)

◆観覧料:無料

◆MAP

みなさん、こんにちは!

さて、山の神【やまのかみ】という言葉を聞いたことがありますでしょうか?

日本の神道では『八百万の神【やおよろずのかみ】』とも言われまして、ありとあらゆるものに神様が宿っていマス。

お米の一粒一粒にも、台所にも、トイレにも神様がおられますので、もちろん炭坑の神様もいらっしゃいます。

炭坑は鉱山の一種ですが、鉱山の神様が、そのまま炭坑【ヤマ】の神様にもなりマシタ。

日本神話における山(鉱山)の神様は『オオヤマツミ』で、イザナギとイザナミの子どもです。

このオオヤマツミを主祭神にしているのが、愛媛県今治市大三島にある『大山祇神社【オオヤマヅミジンジャ】』でして、全国にたーくさんある「大山祇神社・大山積神社・三島神社・山神社」などの大山祇信仰の総本社になってイマス。

炭坑では、小さな祠【ほこら】から大きな神社まで、大なり小なり山の神が奉られておりまして、安全を祈願するため炭坑関係者の信仰を集めておりました。

しかし、炭坑がなくなるとそれらの山の神も自然消滅してしまい、残っているものは少ないのが現状デス。

そんななか、田川郡川崎町に、山の神を集めてある神社があると聞きまして見に行ってまいりマシタ!

場所は川崎町池尻にあります、宮地神社の境内の中です。

この宮地神社は、筑豊の炭坑王の一人である『上田清次郎』の弟で、同じく炭坑経営者であった『上田米蔵』氏から1億円の寄進を受け、その金利で運営されているそうデス。

そのためなのか、上田一族が経営していた炭坑の山の神が、本殿の隣に移設され、現在も奉られています。

なおこの上田米蔵氏は、国会議員や馬主として華やかな経歴を持つ兄清次郎氏とは対照的に、あまり記録の残っていない人物なのですが、昭和32年に赤十字の福岡高等看護学院(現在の日本赤十字九州国際看護大学)の設立の際にも多額の寄付をされている篤志家で、その後も看護学生向けの奨学金の設立なども行い、九州の医療と看護師の発展に寄与された人物として尊敬を集めているそうデス。

本殿の横、『山之神社』と書かれた鳥居の奥に、4宇【う】の祠が置かれています。

実際に炭坑の山の神として置かれていたものを、このように一箇所にまとめて保存し、奉られていイマス。

祠には全て、下記の写真のようなマークが掘られています。

これは『折敷【おりしき】に三文字』と呼ばれる神紋【シンモン】でして、大山祇神社のものデス。

三島にあるから三文字なんですかネー。

当館からクルマで10分チョイの場所にありますので、博物館にお立ち寄りの際は、ぜひ、山の神にもお参りしてみてくださいマセ♪

みなさん、こんにちは!

さてさて、みなさんは『露頭』という言葉をご存知でしょうか?

読み方は【ろとう】、意味としては『野外において地層・岩石が露出している場所』のことを指します。

地中深くにある石炭層ですが、地殻変動や開発などによって、目に見えて地上に露出することがあります。

有名なところでは、北海道の夕張市に石炭大露頭がありまして、北海道指定天然記念物に指定されており、日本の地質百選にも選ばれておりマス。

一方、筑豊炭田と呼ばれ、豊富な石炭埋蔵量を誇る筑豊エリアですが、石炭が露頭しているところは数えるほどしかなく、なかなか見る機会がありません。

そんな中、筑豊御三家のひとり、貝島太助が拓いた貝島炭鉱があった宮若市にて石炭の露頭が見られると聞き、行って参りマシタ!

場所は宮若市東部総合運動公園(光陵グリーンパーク)の、野球場の一角です。

駐車場から南側を向くと、削られた法面に黒々とした層が見えます。

駐車場からテクテクと五分ほど歩いて近づいてみます。

見事な石炭の露頭が見えてきました!

(柵がしてありますので、立入禁止の場所には入らないでくださいネ!)

柵のない場所に近づいてみると、あまり品質は高くなさそうではありますが、石炭がポロポロと落ちています。

石炭層をよーく見てみると、層の中に松岩【まついわ・珪化木】っぽい石が混じっているようみ見えます。

石炭は木が炭素により炭化したものですが、松岩は珪素により珪化したもので、メチャメチャ硬いデス。

石炭層を掘っていて松岩が出てきたらタイヘンだっただろうなーと思いますデス。

なお、光陵グリーンパークの施設の駐車場に、軽自動車くらいありそうな巨大な松岩が展示してありました。

木の幹の根元部分が珪化したものだと思われますが、当時の木の大きさがよーく分かりマスねー。

なおコチラの場所は公園になっておりますが、石炭の露頭は公的に公開されたモノではありませんので、もし現地に行かれる際は、マナーを守って、危ない場所や立入禁止の場所には立ち入らないように、十分注意してくださいネ!

みなさん、こんにちは!

さてさて、秋の行楽シーズン真っ只中ではございますが、今週末の予定は決まりましたか!?

「まだナンダヨネー」

という皆さんに耳寄りな情報デス!

先週のブログでもお知らせしました「鉄道の日」の関連イベントといたしまして、「へいちくこと平成筑豊鉄道」の『へいちくフェスタ』が開催されマス!

日時は10月22日(土曜日)と23日(日曜日)の10時から16時まで。

へいちくの本社がある、福智町の金田駅を中心に、色々な駅でイベントが行なわれます♪

詳細は下記のチラシをご覧くださいマセ。

鉄道ファンなら、きっと楽しめますヨ!

エ!? それほど鉄道ファンでもない!?

ふ、ふ、ふ。 安心してください。

同じく22日・23日には同じく福智町にて、九州最大規模のスイーツイベント『福智スイーツ大茶会』も開催されるんデス!

お得なへいちくとのコラボ切符も発売されますので、同時に楽しむのもありカモ♪

エ!? それほど甘いモノが好きでもない!?

へ、へ、へ。 安心してください。

同日福智町にて、利休七哲の一人で江戸時代前期を代表する茶人でもあった小倉藩主細川忠興が開いた「上野焼【あがの焼】」の秋の窯開きが行なわれます!

遠州七窯のひとつにも数えられ、経産省の指定伝統的工芸品でもある上野焼の、秋の新作が勢ぞろいするイベントです!

今週末の田川エリアはイベント三昧となっておりマス。

どれかひとつでも心に引っ掛かりましたら、ぜひお出掛けくださいマセ!

もちろん博物館も元気に営業中ですので、その際は当館にも遊びにきてくださいネ!

みなさん、こんにちは!

さてさて、鉄分控えめなワタクシ博物館スタッフは去年までサッパリ知りませんでしたが、毎年10月14日は「鉄道の日」となっているそうです。

これは、明治5年9月2日に東京の新橋駅(後の汐留貨物駅、現・廃止)と、神奈川の横浜駅(現在の根岸線桜木町駅)を結んだ、日本初の鉄道が開業したことにちなんでイマス。

アレ? 9月2日?

はい、これは旧暦でして、新暦ではマチガイナク10月14日デスヨ!

鉄道の日(及びその前後の週末)には、全国各地で様々な鉄道関係のイベントが開催されます。

10月16日に、北九州ではJR九州小倉総合車両センターにて「工場まつり2016」が、福岡では西鉄筑紫車両基地にて「にしてつ電車まつり」などが予定されておりマス。

ところで、当館にも鉄道関連の展示はいくつかございますデス。

特に目玉として鉄道ファンにも人気なのは、筑豊の路線を石炭や石灰石を積んだ貨車を引っ張って走りまくった蒸気機関車(SL)59684号の静態保存デス!

正式名称は「国鉄9600形蒸気機関車」といいまして770両造られたうちの585両目の車両です。

59684とは、【5「96」84】と、型番の96(00)を百の位【5】と十・一の位【84】で挟んで表記されています。

番号からは584両目のように思えますガ、ジツハ9600番が最初なので、584プラス1が正確な車番となるそうデス。

9600型は筑豊では「クンロク」と呼ばれますが、地域によっては「キューロク」・「山親父」とも呼ばれました。

鉄道ファンに親しまれたこのSLは、直方市にある「汽車倶楽部」さんに保存されている59647と一緒に、国鉄として九州で最後に走った車両でして、小倉工場式の小型除煙板を装着しているのが特徴デス。

鉄の塊であるSLの屋外保存というのは、実はヒジョーに難しく、野ざらしにしておくとスグに錆びてボロボロになってしまいます。

当館所蔵の59684号は屋根の下に置いてありますのでまだマシですが、それでも手入れをしないといけません。

そこで、毎年10月14日の鉄道の日に合わせまして、『九州鉄道OB会田川支部』の皆さまと、上記『汽車倶楽部』の有志の皆さまにて、ボランティアで保守を行なっていただいておりマス♪

錆で浮いた塗装を剥がし、ペンキで色を塗り、清掃をしてと一日がかりの大仕事を、ボランティアでしていただいておられます皆さまには、博物館スタッフも足を向けて寝られません!

来月頭には田川市秋の最大のイベント「炭坑節まつり」が、SLを展示しております石炭記念公園で開催されますので、お色直しして男振りが上がった「クンロク」を、ぜひ見学にきてくださいネ!

皆さん、こんにちは。

さて、田川市と香春町のちょうど境に『鎮西公園』という公園があります。

ここから東の香春町にかけての一帯は「鎮西原【ちんぜいばる】」と呼ばれ、香春町内の鎮西原には、福岡県立田川農林高等学校の跡地があります。

この学校は、明治42年、農業の科学化や食糧増産のための人材を育てるために田川郡立田川農林学校として発足し、平成19年に福岡県立田川科学技術高等学校に統合という形で閉校しました。

98年間で12411人の卒業生が巣立ち、地元を始め各界を支える多くの人材を輩出したこの学校の跡地には、『鎮西原為朝屋敷』と彫られた碑が立っています。

平安時代末期、源頼朝と平清盛との源平合戦の少し前の時代、この地に源頼朝・義経兄弟の叔父で、強弓を引く大男の武者として恐れられ有名な「源為朝【みなもとのためとも】」通称「鎮西八郎為朝【ちんぜいはちろうためとも】」の館があったというものです。

為朝は、源為義の八男であり、頼朝、義経の父である義朝の弟として1139年に生まれました(八郎の由来は八男のため)。

七尺(約2m10cm)の身長と怪力を持ち、数人がかりで弦を張るような強い弓を使う、傍若無人の乱暴者で、13歳のとき勘当され、九州(鎮西)豊後国(現在の大分県)に追放されますが、その後も大人しくはならず、各地に戦を仕掛け3年のうちに九州を事実上支配するようになります。

碑の隣にある案内板によると、この地に移り屋敷を構えて2年弱住んだとあります。

その理由は、当時の田川が九州の交通の要地であったからだと思われます。

為朝は自分を「鎮西総追捕使【ちんぜいそうついぶし】」と自称し、「鎮西八郎為朝」と呼ばれるのを好んだそうです。

そのことからこの辺りの土地は「鎮西原」と呼ばれるようになりました。

現在は、古代の寺院跡である「天台寺」の遺構(上伊田廃寺)のある所が「鎮西公園」になっており、田川農林高校跡地の東側の田畑になっている低地は当時の堀の跡ともいわれています。

為朝のその後について触れておきます。

朝廷は、為朝の行動を問題とし呼び戻すため、父為義の官職を罷免します。

数え17歳のときに、鎮西武士の強者28騎の部下とともに都に戻った為朝は、翌年、崇徳上皇と後白川法王の権力争いである保元の乱に巻き込まれ、父為義に従い崇徳上皇方に就き、後白川法王方に就いた兄義朝との間で奮戦しますが敗北。

父と他の兄弟は兄義朝の手で斬首になりましたが、武勇を惜しまれた為朝は弓を使えないように肘を外されて伊豆大島に流刑にされました。

しかしその後、肘の傷を癒し復活したあとは、伊豆七島を支配するようになったため、ついに朝廷の討伐を受け自害したとされています。

このとき為朝32歳、保元の乱では、義朝側にいた600人の平清盛軍を敗走させ、強弓により一矢で敵二人を仕留めたり、自害のときには押し寄せた船を矢で沈めたなど、今なお伝説の武者です。

このような、伝説に満ちた魅力的な歴史的人物も、田川に深い縁があるのです。

同じ香春町には「鶴岡八幡神社」があります。

この神社は、為朝が源氏の守り神である鎌倉の「鶴岡八幡宮」から勧請【かんじょう/神霊を分霊し他の神社に移すこと】したといわれ、毎年10月には為朝にちなむ流鏑馬【やぶさめ】が行われています。

今回は、為朝の館跡の伝承についてご説明しました。

博物館にお立ち寄りの際は、ぜひ、その『歴史のひとコマ』を感じに現地にもお立ち寄りください。

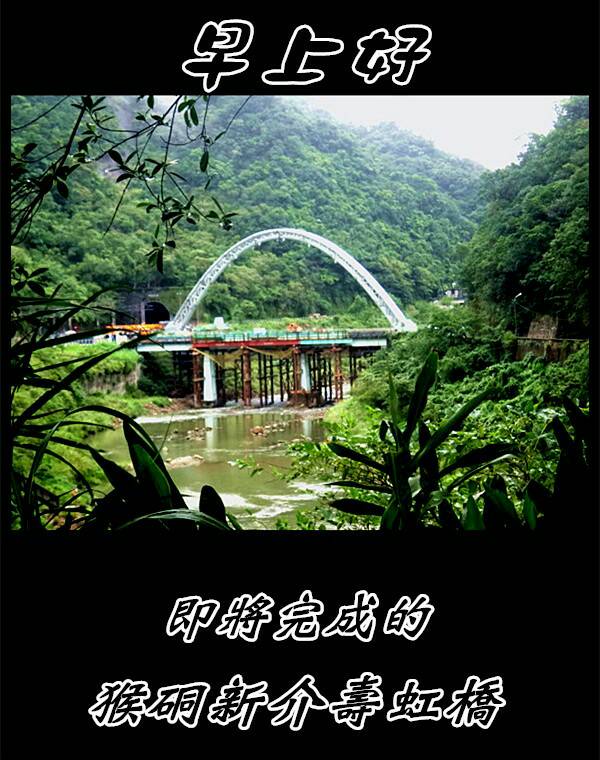

ニイハオ!

博物館、中国語担当のフィフィです!

9月1日から4日間、日台の石炭産業についての文化交流のため、今年二回目の台湾訪問に行ってまいりました。

今回もたくさんの皆さんとふれあい、お話をお聞きしたのですが、そのお一人に周朝南(シュウチョウナン)さんがいらっしゃいました。

周さんは17歳から炭坑で働きはじめ、それから50年間炭坑マンとして勤め上げられた方です。

最初は、手掘り採炭の後山(あとやま)として頑張って働き、最後は炭鉱の保安監督者になったそうです。

注※【後山】は初心者、【先山】(さきやま)は熟練者のことをいいます。

67歳で定年退職し、現在も新平溪(シンピンシィ)煤礦(石炭)博物園区の、安全管理担当として、73歳になる今も活躍なさっています。

69歳からパソコンを始めた勉強家の周さん。

平溪地区の炭坑の歴史を記録している写真や動画などをパソコンで整理・管理されており、色々な資料を拝見させていただきました。

私が日本に帰国したあとも、パソコンを使った素敵な画像を送ってくださいました。

とってもお上手でしょ?

周さんは、山本作兵衛氏の炭坑記録画を見て、とても羨ましそうな顔をしていました。

『自分も写真や動画を通して、台湾の石炭の歴史を後世に残したい』とおっしゃられていました。

また、次に機会に周さんに会えるのが楽しみです。

もし、台湾に行かれることがありましたら、ぜひ、新平溪煤礦物園区へ遊びに行ってみてください!

台北市から電車で2時間弱ほどかかりますが、沿線の風景は有名な観光スポットですし、台湾の色々な風景を楽しみながらのショートトリップも楽しいですよ!

みなさん、こんにちは!

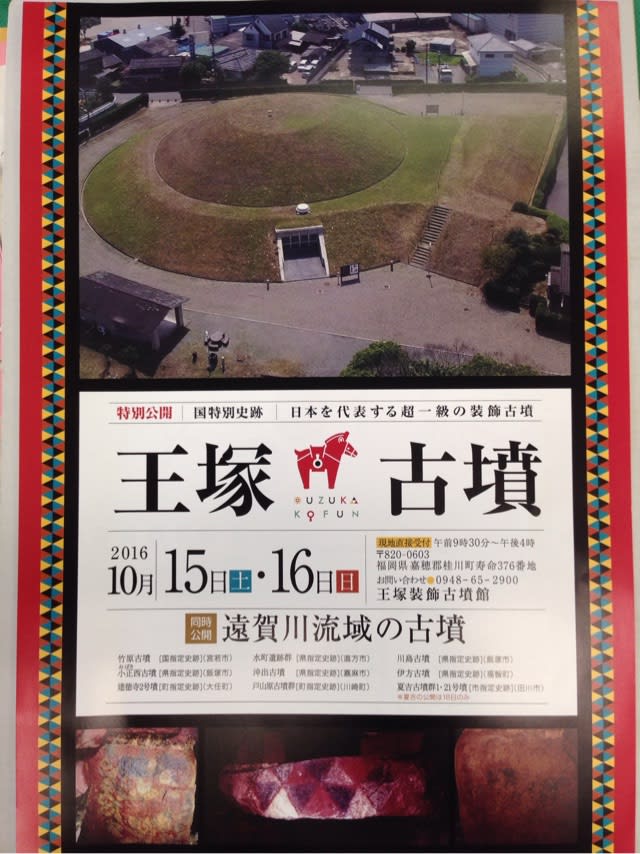

さてさて、来たる10月16日の日曜日に、秋の恒例行事『夏吉1号墳・21号墳』を公開しマス!

これは、毎年春(4月)と秋(10月)に行われます「遠賀川流域古墳・遺跡同時公開」の一環として行われるイベントでして、通常は見ることの出来ない古墳を見ることができたり、通常公開されている古墳でも、解説員によるガイドが行われるンデス♪

今秋は10月15日(土)と16日(日)の二日間の開催ですが、田川市の夏吉1号墳・21号墳は16日(日)のみの開催となりますのでお間違えの無いようお願いいたしマス。

さて、夏吉古墳についてですが

『 1号墳と21号墳? 2~20はドコ? 』

という疑問があろうかと思います。

もちろん、2号から20号墳もアリマス!

田川地域最大の古墳群である夏吉古墳群は、実は全部で40基以上が確認されているんですヨ!

5世紀後半から7世紀前半に造られたこれらの古墳群は、この地域で豊富に産出する花崗岩を使った様々な形態の石室を持ち、バリエーションに富んでいるのが特徴デス。

その中でも、田川市の指定文化財(史跡)として登録され、しっかりと整備されている1号墳と21号墳が公開の対象となっておりますデス。

ということで、どんな感じなのか見に行ってみまショー♪

まずは夏吉1号墳。こんな感じで看板と階段がありますのでスグわかります。

道路からゆるい坂をテクテクと1分ほど登りますと入口が見えてまいります。

この古墳の特徴は玄室に石棚があることでして、非常に珍しい石室の内部構造なのデス。

その内部は、ぜひご自身の目で確かめてみてください♪

続きましては21号墳。1号墳より南側に車で数分の距離にあります。

同じく看板の横から登りますが、こちらは若干距離がありマス。

木々の間を抜けると入口が見えてきます。この古墳の特徴は12.5mにも及ぶ長ーい石室で、田川エリアでも最大級のものとなっておりマス!

コチラもその内部は、ぜひご自身の目で確かめてみてくださーい!

◆イベント詳細◆

日時:平成28年10月16日(日曜日) 9時30分より16時まで(雨天中止)

地図は下記よりご覧いただけます♪

★夏吉1号墳MAP

★夏吉21号墳MAP

興味を持たれた皆さん、当館の学芸員がお待ちしておりますので、ぜひ16日は夏吉古墳群に遊びにいってくださいませー。

また、その際は博物館の方にもぜひお寄りくださいネ!