先日、臺灣の炭坑経験者の方に

「黑暗的世界-猴tong礦工回憶録(暗黒的世界―猴tong炭鉱夫回想録)」という本を頂きました。

作者は生き生きとした言葉で、臺灣の炭鉱夫らの生活・労働の場面や

炭鉱世界の悲しみ・楽しみなどを詳しく読者に語ってくれています。

作者である周朝南さんは1943年/臺灣瑞芳に生まれ、1956年から炭坑に入り、

炭鉱夫、領班(班長)などを経験して、定年退職まで炭坑で働いていました。

2019年8月、仲間と一緒に年金で「猴tong礦工文史館」を創立しました。

今現在、臺灣新北市鉱業退職人員交流協会理事長として、日臺炭坑文化の交流のために活躍しています。

左は猴tong炭坑の選炭場の眺める風景です。

右上は今もまだ聳えている基隆河の両岸を繋げている運炭橋です。

右中は選炭場の外風景です。かつては、三階建てで、蓄炭量は30,000キロ。

右下は有名な猫村です。現在、炭坑村より猫村はかなり広く知られているそうです。

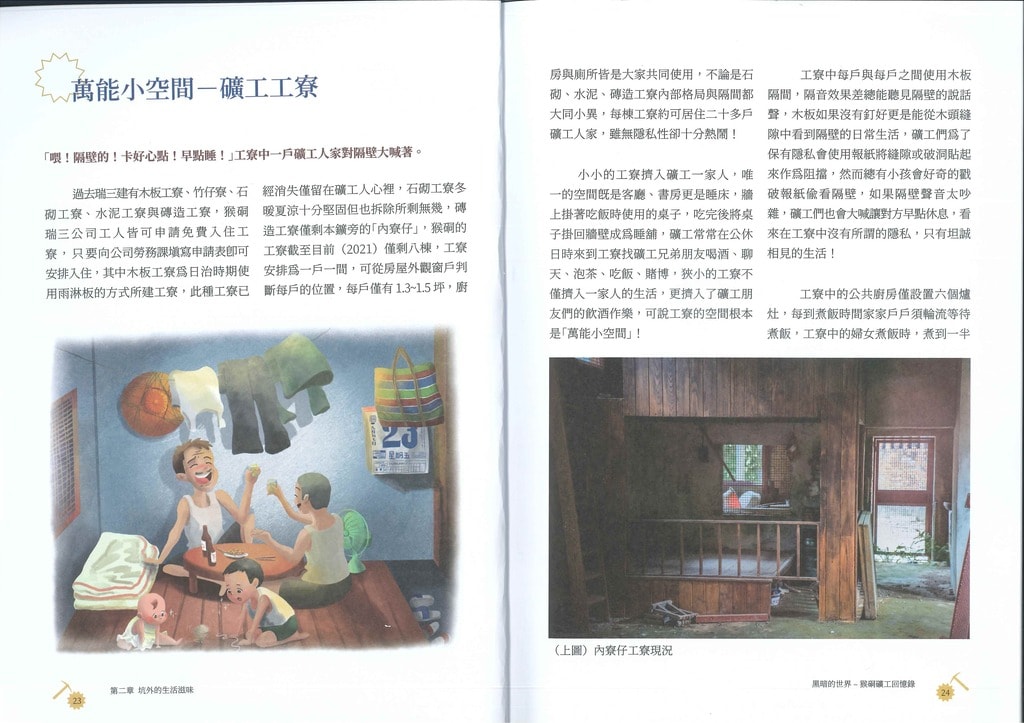

炭住のイラストです。

記述によると、日本の炭住と同じく、狭い一室に一つの家族が生活していました。

木板の壁で防音効果なし、好奇心の高い子供がいたずらで隙間や破れ孔から隣の生活風景を覗いたり、

炭鉱夫らが一室に集ってお酒を飲んだりすることはよくあって、人々はお互いに心を打ち明ける

炭住生活でした。

1983年、採炭量が多かった優秀な領班(班長)らが会社に奨励されて、

タイ航空8日間の海外旅行で日本を訪れました。臺灣鉱業界で初めてのことでした。

出発する際に、会社のトップは空港まで見送りしました。

かつての鉱医の話です。

若くて人柄も医術も良い、「猴tong炭坑のお守り」、「炭鉱夫の菩薩様」と呼ばれていました。

炭坑の人であろうか現地の住民であろうか問わず、風雨や深夜にも関わらず治療してあげました。

この若きお医者さんは周朝南さんの父親の命の恩人だったそうです。

右上はかつての炭鉱夫の名札の写真です。

一枚の名札は一つの入坑している炭鉱夫の命を象徴しています。

右中はキャップランプ用ランプとバッテリです。キャップランプは坑内の唯一の照明でした。

右下はかつての充電室の写真です。

「飯を弁当箱に詰めて、まだ詰めて、溢れるほどに・・・」。

きつい坑内労働は充分な体力が必要です。山盛りになったお弁当と3~5Lの水を持って入坑します。

坑内で食事をする際に、炭塵が白飯に落ちて、「黒ゴマ弁当だ」と冗談を言いました。

坑内労働はきつくて、危険です。

日本の炭鉱と同じく、山の神様の神社(台湾語:土地公廟)があります。

入坑する前に今日の安全を祈って、出坑したら、神様のご加護を感謝します。

今現在、その神社は観光スポットになりました。

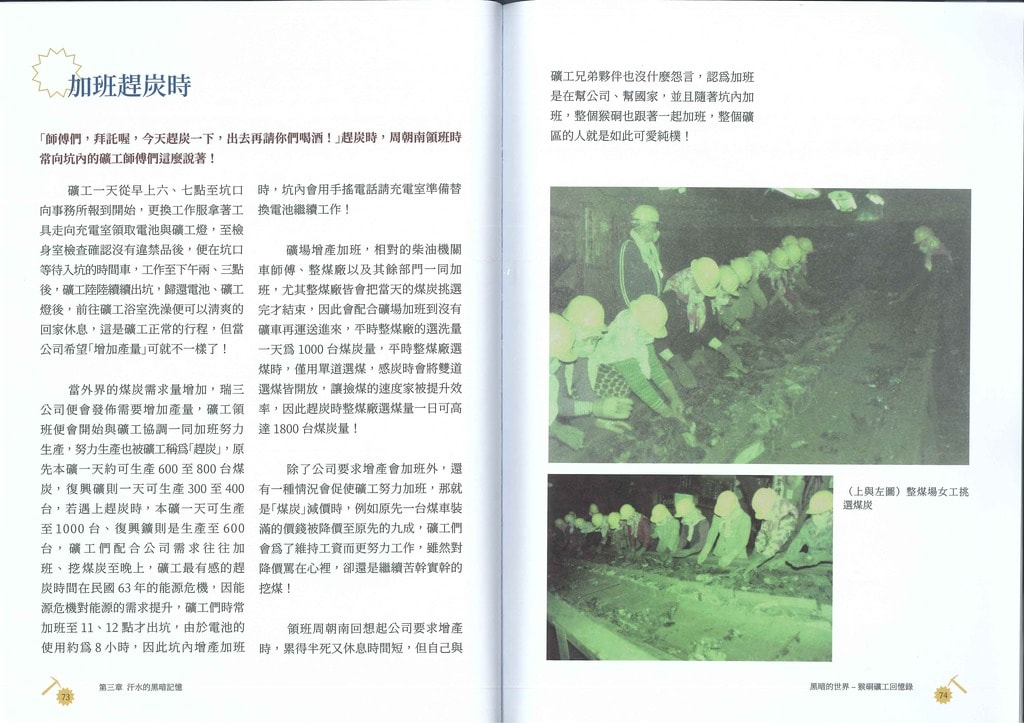

炭坑の女性が男性に負けずに一生懸命働いています。

写真は選炭場で残業している女鉱夫の様子を表しています。

「炭鉱夫の命は炭鉱夫自らで守ろう!」レスキュー隊の隊員はみな優秀な若い炭鉱夫でした。

事故があったらすぐ現場へ!平日の訓練は厳しいですが、手当がなかった。

命を救えるのは最高のご褒美でした。

右下の写真:一番左の人物は本書の作者である、当時の周朝南さんです。

右下の写真:一番左の人物は本書の作者である、当時の周朝南さんです。

臺灣の炭坑は1990年代にすべて閉山しました。

当時の若き炭鉱夫らが最後の炭坑人になりました。

石炭の記憶が世の中に忘れられないように、2019年8月10日、周朝南さん、柯茂林さん、何炳栄さん、

陳慶祥さんは、自分の老齢年金で瑞三公司に当時の充電室及び更衣室を借りて、

「猴tong礦工文史館」を創立しました。自分の物語を自分でこの世に伝えています。

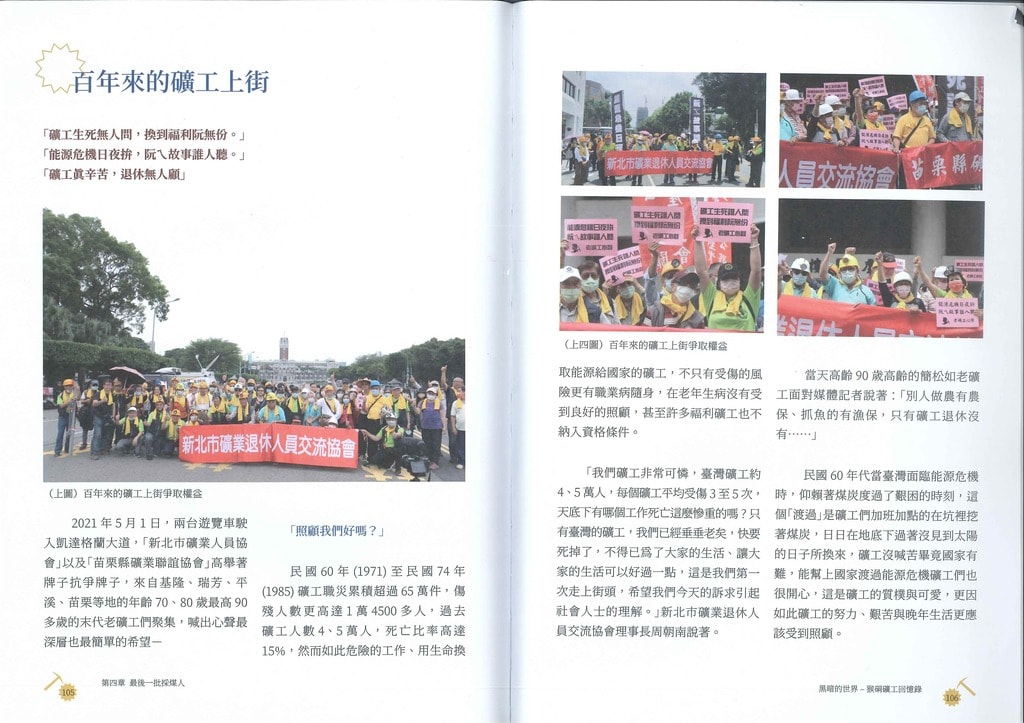

政府に自分の声を届けるように、70代~90代の炭坑経験者らは街へ出て、

百年来初めて、社会に、政府に請願しました。

採炭の際に使用する鶴嘴、キャップランプのイラストが可愛いです。